Терентий Трофимович Маламуж. Фото с форума «Полярная почта».

Терентий Трофимович Маламуж

Терентий Трофимович Маламуж родился 15 марта 1901 году в селе Аджамка Елисаветградского уезда Херсонской губернии. Родители Т.Т. Маламужа были бедными украинскими крестьянами, но смогли дать ему образование. Юность Терентия совпала с Октябрьской революцией и гражданской войной.

Решив стать кадровым военным, он в 1921 году поступил в 5 Елизаветградскую кавалерийскую школу (с 1 октября 1924 г. школа переименована в Украинскую кавалерийскую школу им. тов. Буденного — О.В.) После её окончания Т.Т. Маламужа направили в Северо-Кавказский военный округ, где назначили командиром одного из эскадронов.

В 1925 году бывший командир кавалерийского эскадрона становится курсантом Ленинградской теоретической школы лётчиков. После её окончания Маламужа направляют в Севастопольскую школу военно-морских лётчиков.

Затем, в 1931–1932 годах, Т.Т. Маламуж учился в Мелитопольской школе высшего пилотажа. Для него это стало великолепной подготовкой, которая помогла ему, когда он в 1932 году возглавлял часть тяжёлых бомбардировщиков в Запорожье, а с 1933 года работал лётчиком-испытателем в Тушино.

2 августа 1935 года Терентий Маламуж установил мировой рекорд, подняв парашютисток комсомолок А. Шишмарёву и Г. Пясецкую на самолёте AНT-7 на высоту 7 929 метров без кислородных приборов. Грамоту ЦИК СССР Т.Т. Маламужу вручил лично Михаил Иванович Калинин.

Работая лётчиком-испытателем в Экспериментального института Наркомата тяжёлой промышленности по вооружениям РККА, Терентий Трофимович совместно с директором этого института П.И. Гроховским переоборудовал двухместный разведывательный самолет Р-5 в десятиместный десантный. Участвовал в испытаниях десантного варианта Р-5, Г-31 М-11, Г-31 М-25.

Участник гражданской войны в Испании 1936–1939 годов на стороне республиканцев в составе советского контингента.

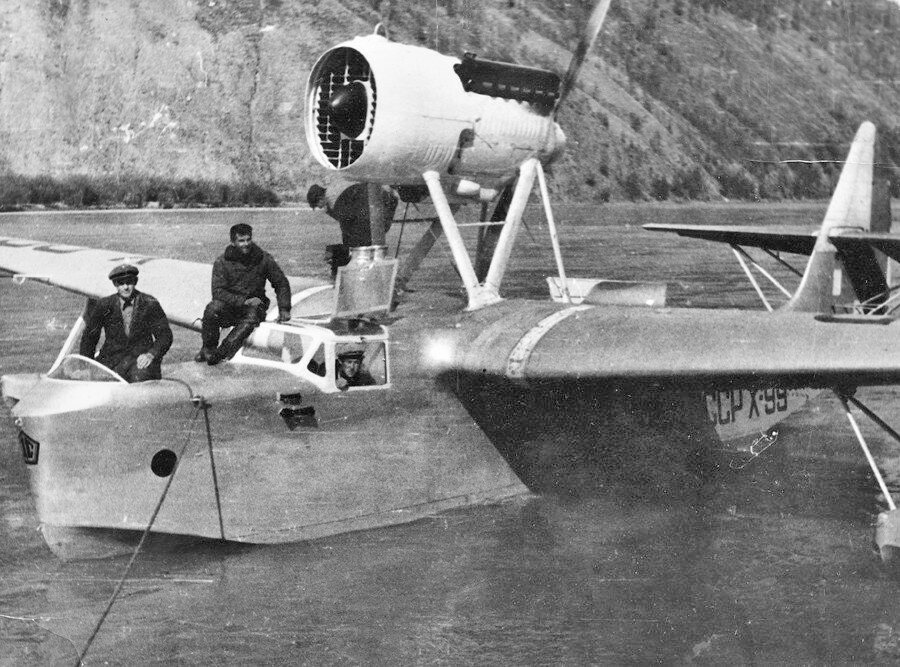

Самолёты для Индигирской экспедиции

В мае 1937 года для обслуживания Индигирской геолого-разведочной экспедиции руководством ГВФ были сформированы экипажи и выделены самолёты с бортовыми номерами X-99 (МП-1), X-120 (МП-1), X-121 (МП-1), X-122 (МП-1) и Х-111 (МП-6).

Терентий Трофимович Маламуж в Москве заключил договор № 5823 с Дальстроем в апреле 1937 года и был назначен пилотом на МП-6 (КР-6А) «Х-111».

В начале июля 1937 года самолёты с бортовыми номерами X-99 (МП-1), X-120 (МП-1), X-121 (МП-1), X-122 (МП-1) прибыли в Иркутск на железнодорожных платформах в разобранном виде.

В ряде источников указывается, что в их числе в разобранном виде в Иркутск был доставлен и самолёт МП-6 Х-111, но это утверждение вызывает определённые сомнения.

Если длина фюзеляжа МП-1 составляла 13,5 метра, то у МП-6 уже 16 метров, притом что длина железнодорожной платформы была не более 13,3 метра. В таком случае фюзеляж МП-1 ещё можно было разместить на платформе, но с МП-6 такое проделать было невозможно.

Могу только выдвинуть предположение, что путь от Москвы до Крест-Хальджая самолёт МП-6 «Х-111» провёл в своей родной стихии.

Косвенным подтверждением этого предположения может служить способ доставки с Красноярска на запад через 6 лет самолётов, перегнанных по трассе Алсиб. В 1943 году бомбардировщики и транспортные «Дугласы» продолжали путь к фронту по воздуху, истребители со снятыми крыльями перевозили на запад по железной дороге.

Самолёт МП-6 (КР-6А )

Морская модификация Р-6а появилась в 1933 году. Поплавковый вариант уже строившегося серийно многоцелевого разведчика представлял собой уменьшенную копию ТБ-1 с теми же двигателями М-17.

Р-6 на поплавках. Фото из свободных источников.

Поплавковый вариант «крейсера» Р-6а оказался менее удачным, чем аналогичная модификация ТБ-1. Поплавки для него были великоваты, и его лётные данные существенно ухудшились. В процессе испытаний последовательно были разбиты три машины. Тем не менее, его приняли к серийному выпуску.

После выпуска 45 экземпляров на заводе № 22 (Москва) в 1932 году производство было передано на завод № 31 в Таганроге, где производились поплавковые версии МР-6. В 1934 году производство Р-6 под маркой КР-6 вернулось в Москву и продолжалось по 1935 год.

Значительное количество самолётов поздней постройки передали в Гражданский воздушный флот под обозначением ПС-7 или МП-6. На этих машинах вооружение не устанавливалось, а пол грузовой кабины был усилен.

В гражданской и Полярной авиации самолёты МП-6 широко применяли, в основном на Севере и Сибирских речных авиалиниях до 1945 года. Значительное число МП-6 и ПС-7 с закрытыми кабинами эксплуатировалось в Арктике.

На носу самолёта авиаотряда Дальстроя МП-6 «Х-111» видна часть надписи «За Сталинскую Конституцию». Фото из свободных источников.

Самолёт «Х-111» был окрашен в оранжевый цвет (в ряде газетных заметок указывается красный — О.В.), сделано это было совсем не в пропагандистских целях, а имело сугубо практическое значение.

Как правило, самолёты Полярной авиации выделялись среди своих собратьев ярко-оранжевой окраской, хорошо заметной на фоне снега и льда. Это делалось для облегчения розыска машин, потерпевших аварию или совершивших вынужденную посадку.

«Х-111» предстояло работать в условиях Крайнего Севера и окраску сделали аналогичную самолётам Полярной авиации.

Ещё одной отличительной чертой «Х-111» была надпись на фюзеляже — «За Сталинскую Конституцию».

1937 год

Индигирская геологоразведочная экспедиция

Выделенные для обслуживания Индигирской геологоразведочной экспедиции самолёты совершили перелёт из Иркутска до Крест-Хальджая (Алдан).

Летающая лодка МП-1 Х-99 на Индигирке. Разгружается полевая партия геолога А.А. Сальникова. 1937 год. Фото из фондов МОКМ.

С 5 августа 1937 года самолёты начали доставку людей и грузов экспедиции из Крест-Хальджая (Алдан), совершая по 2 рейса в день с посадками на воду в устье реки Нера, где находилась база Индигирской геологоразведочной экспедиции.

На Индигирке

О том, в каких условиях приходилось летать в то время лётчикам Дальстроя, рассказывала на своих страницах «Советская Колыма»: «Шёл сентябрь 1937 года. Желтели ещё недавно ярко-зелёные вершины сопок. По утрам лужицы покрывались тонкой кромкой льда. Сентябрь на Колыме хмурился туманами, суровел буйно носящимися меж сопок ветрами.

Недружелюбный, опасный для полярного пилота месяц — сентябрь. Любую каверзу сулит он затерявшемуся в воздушных просторах самолёту. Впереди — туманная марь, внизу — волнистые склоны сопок, болота, узкие и быстрые горные речушки.

— Попросите зайти ко мне Маламужа, — сказал начальник экспедиции,— Немедленно.

Рослый, широкоплечий Терентий Трофимович, нагнувшись, вошёл в палатку. Вся его аккуратная, подтянутая фигура дышала удивительным спокойствием.

— Сегодня, сейчас, вам нужно будет вылететь в Неру, — сказал начальник экспедиции,— Задание специальное. Трудности полёта вам известны? — и начальник посмотрел Маламужу в лицо.

— Разрешите готовить машину? — спросил Маламуж.

Начальник экспедиции встал и пожал пилоту руку.

Вылет задерживала погода. Над долиной низко опустились густые, серые облака. Шёл дождь. На старте ревели моторы самолёта. Бортмеханики Фуфаев и Артамонов готовили машину. Как всегда перед полётом, Маламуж не отходил от неё. Жуя травинку, он смотрел в хмурое небо и говорил, неизвестно — собеседнику ли, себе ли, о деталях предстоящего перелёта.

— Дело нелёгкое! Главное, неважный прогноз погоды. Но проскочить можно, как говорится…

Задание было действительно сложным. Предстояло перелететь через Верхоянский хребет, закрытый дождевыми облаками. По сведениям рации, Маламуж знал: толщина облаков до 4,5 тыс. метров. Пробить невозможно. Придётся идти бреющим полётом.

У Маламужа была замечательная черта, выдвигавшая его на одно из первых мест среди полярных лётчиков. Облетая новую линию, Маламуж всегда, даже в самую ясную погоду, летел бреющим полётом.

— Поймите, — говорил он обычно,— Мне необходимо знать каждую возможную для полёта линию, как свою ладонь. Сегодня — яркое солнце, а завтра туман прижмёт меня к земле. Вот тут-то и пригодятся мне мои бреющие полёты.

И действительно, воздушные дороги Колымы Маламуж знал отлично. Маламужа отличало от многих пилотов и ещё одно качество — удивительное чутьё пилота, уменье «чувствовать» машину и мгновенно ориентироваться в любых метеорологических условиях.

В воздухе Маламуж принял решение — лететь бреющим полётом по реке Тампо. Самолёт летел в 75 метрах над землей. Река Тампо перерезает Верхоянский хребет. Она очень извилиста и местами круто поворачивает на 90 градусов. Полёт осложнялся ещё и тем, что в ущельях этой реки восходящим потокам воздуха свойственно различное направление. Много искусства требуется от лётчика, чтобы вести самолёт в таких условиях. Зазевался, и, того и гляди, самолёт прижало к горам. Но в туманную, дождливую погоду другого пути, кроме как по реке Тампо, не было, и Маламуж уверенно вёл машину в ущелья Верхоянского хребта.

Свыше двух часов самолёт шёл над рекой. Направляемый твёрдой рукой опытного лётчика, он легко брал крутые виражи, преодолевал воздушные течения, уверенно огибал далеко выступающие отроги скал. Маламуж отлично знал, что самое трудное впереди. Где-то — там, впереди, скрытое туманом и многочисленными изгибами реки, пилота — ожидало последнее испытание — река расходилась на несколько рукавов, и большинство из них готовило машине — смертельную каменную ловушку, из которой машину не выведешь. Необходимо было в какую-то десятую долю секунды определить правильное направление и, найдя основное русло Тампо, вырвать машину на простор реки Эльга.

Туман сгущался. Видимость не превышала трёх километров. Мы, сидевшие в машине — Фуфаев, Артамонов и я (Фомин), напряжённо молчали, не спуская глаз с широкой спины пилота. Неужели его, изумительное шестое чувство изменит? Нет, этого не может быть.

Как всегда, Маламуж принял решение мгновенно. Позже он говорил, что и на этот раз ему помогла его всегдашняя предусмотрительность — знание рельефа местности и отличная зрительная память.

Как вспугнутая птица, вырвался красавец «Х-111» в широкий простор долины Эльга. Маламуж обернулся к нам и торжествующе улыбнулся: — Видали?»

Передача в авиаотряд Дальстроя

Осенью 1937 года авиаотряду Дальстроя были переданы лётная часть и самолёты Индигирской геологоразведочной экспедиции, в том числе и самолёт Терентия Маламужа «Х-111».

Из материалов личного дела Маламужа можно говорить о том, что к новому месту базирования (бухту Нагаева) «Х-111» прибыл 30 сентября 1937 года.

1938 год

Магадан — Охотск — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск

В начале января 1938 года экипаж «Х-111» получил задание доставить из Магадана в Хабаровск депутата Верховного Совета от Корякского национального округа Макара Михайловича Обухова, следовавшего в Москву, чтобы принять участие в работах открывающейся 12 января первой сессии Верховного Совета СССР.

4 января экипаж «Х-111» в составе пилота Маламужа, второго пилота Шаханова, бортмеханика Фуфаева и второго бортмеханика Артамонова, сделав круг над городом, взял курс на Охотск, куда прибыл через два часа.

5 января предполагалось лететь дальше, но вылет задержался из-за того, что из Николаевска-на-Амуре не сообщили о готовности принять самолёт. Приняв на борт самолёта ещё двух пассажиров, Маламуж ранним утром 6 января покинул Охотск и взял курс на Николаевск-на-Амуре, где благополучно совершил посадку.

7 января «Х-111» вылетел в конечную точку своего маршрута — Хабаровск, где совершил посадку в тот же день.

Из письма М.М. Обухова в газету «Советская Колыма»: «Я, депутат корякского народа в Верховный Совет СССР, горячо приветствую трудящихся Колымы.

От имени трудящихся Корякского национального округа благодарю организации Колымы за оказанную нам помощь в деле организации кампании по выборам в Верховный Совет СССР».

Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — озеро Мухтель — Николаевск-на-Амуре — Охотск — Магадан

На обратном пути «Х-111», который вели пилоты Маламуж и Шаханов, сделал два рейса по маршруту Николаевск-на-Амуре — озеро Мухтель (южнее Шантар). Там находился вмёрзший в лёд самолёт авиации Дальстроя — «Х-97», пилот которого Новиков в октябре 1937 года на пути в Николаевск-на-Амуре совершил вынужденную посадку.

На озеро были доставлены шасси, лыжи, мелкие детали, а также различное оборудование, при помощи которого самолет планировали высвободить из ледового плена. Для оказания помощи Новикову на озере остался борттехник «Х-111» Артамонов.

Вечером 17 января 1938 года «Х-111» возвратился в Магадан и совершил посадку в бухте Нагаева.

Магадан — Усть-Утиная — Зырянка — Усть-Утиная — Магадан

В состав экипажа самолёта «Х-111» входили командир корабля Маламуж, второй пилот Шаханов, бортмеханик Фуфаев, техник Федотов и моторист Южаков.

Вылетев из Магадана 24 января, «Х-111» через полтора часа после старта совершил посадку в Усть-Утиной, где его с нетерпением ожидали пассажиры, спешившие в Зырянку.

Однако отсутствие лётной погоды на двое суток задержало самолёт в Усть-Утиной. 27 января, приняв пассажиров и разные грузы, «Х-111» вылетел в Зырянку, куда прибыл спустя 1 час 40 мин.

В Зырянке погода резко ухудшилась. Три дня пришлось выжидать, пока стихнет пурга. После того, как установилась лётная погода, «Х-111» совершил три рейса по маршруту Зырянка — Усть-Утиная, доставив в эти пункты 41 пассажира и 3 тонны груза.

Самолёт авиаотряда Дальстроя МП-6 «Х-111». Фото из свободных источников.

Полёты приходилось совершать при крайне неблагоприятных условиях. Мороз достигал 57 градусов. Из интервью Маламужа журналисту «Советской Колымы»: «Основную тяжесть работы, — заявил нашему сотруднику т. Маламуж, — вынесли на себе тт. Фуфаев, Федотов и Южаков, работавшие самоотверженно. Для того, чтобы подготовить самолёт к полёту, они вставали ночью и шли на аэродром разогревать воду для подогрева моторов».

6 февраля «Х-111» вылетел из Зырянки в Усть-Утиную. Сократив путь примерно на 350 км, Маламуж и Шаханов вели машину напрямик, над горами. Переждав в Усть-Утиной пургу, они 9 февраля вылетели в Магадан. Из-за снегопада 200 километров экипажу «Х-111» пришлось лететь бреющим полётом.

Около двух часов дня 9 февраля «Х-111» совершил посадку в бухте Нагаево, доставив двух пассажиров.

Магадан — Хабаровск — Магадан

14 февраля с тем же экипажем самолёт авиаотряда Дальстроя «Х-111» вылетел из Магадана в Хабаровск. На борту «Х-111» находились пять пассажиров и срочный груз. В тот же день самолёт совершил первую посадку — в Николаевске-на-Амуре.

26 февраля в 1 час 45 минут дня, на аэродроме Нагаева приземлился самолёт авиаотряда Дальстроя «Х-111», было доставлено три пассажира и свыше тонны грузов, в том числе газеты и литература.

В полёте самолёт находился 22 летных часа.

На ледовой разведке

Помимо пассажирских и грузовых перевозок на значительные расстояния экипажу «Х-111» приходилось принимать участие и в других работах, в частности, в ледовой разведке.

Так, 15 марта 1938 экипаж самолёта «Х-111» в составе лётчика Терентия Маламужа, бортрадиста Николая Аксёнова и бортмеханика Фёдора Родионова, взяв на борт начальника гидрометеорологической станции В. Столярова, капитанов пароходов «Джурма» С. Ушакова и «Дальстрой» Н. Анфиногенова и сотрудника «Советской Колымы» взлетели со льда бухты Нагаева и направились по курсу мыс Чирикова — остров Завьялова.

Из репортажа в газете «Советская Колыма» от 17 марта 1938 года: «Самолёт долго бежит по аэродрому, затем легко отрывается ото льда и поднимается в воздух.

Вот уж под самолётом показались сопки. Магадан кажется игрушечным городом. Домики — будто деревянные вырезки на песчаном ящичном полигоне. Маленькими точками движутся люди. Река Магаданка узкой тесьмой тянется за городом, а высокая парашютная вышка с высоты тысячи метров кажется игрушечной.

Курс: мыс Чирикова — остров Завьялова. Почти рядом с самолётом плывут редкие дымчатые облака. Внизу у берегов мыса блестят иссине-серые льды. Дальше, к острову Завьялова, занесённые снегом льды. Синими жилками пролегают между ними редкие трещины.

Остров Завьялова. Из-под снега торчат скалистые вершины нелюдимого острова. Около острова несколько разводий. Больше появилось трещин, а затем пошли большие ледяные поля. Ещё дальше — сплошные льды. Начинаются торосы. Трещин почти не видно. Нет и разводий.

Но вот картина меняется. Видны широкие голубые разводья. Огромные трещины проходят на несколько километров. Лёд тут почти без снега и ярко блестит на солнце. Внизу, медленно скользя, по льдинам, несётся маленькая точка — тень нашего корабля.

От берегов Камчатки, которые скрылись за облаками, навстречу самолёту движется туман. Он сокращает видимость, заставляет пилота идти ближе к льдам.

Маламуж искусно ведёт свою оранжевую птицу. Без толчков, ровно идёт самолёт. Рядом — небольшие молочно-прозрачные облачка, под ними широкие разводья. Мелким серебряным блеском вспыхивает голубое озеро во льду. Сидящий рядом капитан «Дальстроя» Анфиногенов, улыбаясь, наклоняется к уху: «Кромка»!

В это время мы были примерно на 57 градусе северной широты и 154 градусе восточной долготы. Самолёт вздрогнул и наклонился левым крылом. Маламуж положил машину на обратный курс, чуть отдаляясь от прежнего пути к норду.

На самолёте развёртывается самая энергичная работа. Радист Николай Аксёнов выстукивает на ключе радиограммы в порт. Всю дорогу он беседует с морзистами земли. Небольшая электрическая лампочка, установленная перед глазами радиста, то вспыхивает, то гаснет, повторяя все удары ключа.

Бортмеханик Фёдор Родионов скучает. Ему надоело однообразие обстановки, но он приник к окошку и внимательно разглядывает льды.

Анфиногенов что-то наносит на карту. Столяров, быстро вынув лейку, фотографирует льды. Для него благоприятный случай — Маламуж снизил самолёт чуть ли не на 200 метров.

Дальше от кромки исчезают разводья. Обширные ледяные поля. Меньше трещин. Торосы. Только невдалеке от полуострова Копи начинаются молодые льды.

— Вот такие льды, как тут, мы могли бы раздавить своими пароходами, — вздыхает капитан «Дальстроя».

Маламуж набирает высоту. Забираемся за облака. Кудели их плывут над нами, поблёскивая серебром. Вот и земля!

Вершины скал, пропасти, тайга, пикообразные макушки горбатых сопок, узкое ущелье, засыпанное снегом, — полуостров Кони. Минуя его, наблюдаем красивые, расцвеченные радугой, облака.

Вскоре показалась бухта Гертнера. На сопках отчётливо видны следы, проложенные лыжниками Магадана.

Маламуж делает несколько кругов над аэродромом, посадка.

Когда все покинули самолёт, Маламуж, лаконично доложив начальнику; что задание, выполнено, обернувшись к нам, сказал: «На сухопутном самолёте мы залетели на четыре сотни километров в море. А льды всё-таки ненадёжные. Моей машине пришлось бы выкупаться. А тут ещё, как повернули обратно — давление упало. Но, как видите, всё благополучно — улыбается пилот».

Магадан — Охотск — Николаевск-на-Амуре — озеро Мухтель — Николаевск-на-Амуре — Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск — Магадан

В очередной рейс в Хабаровск «Х-111» отправился в 2 часа 45 минут 16 марта 1938 года. Кроме командира Маламужа, второго пилота Шаханова, бортмеханика Радионова и бортрадиста Аксёнова, на борту находилось несколько пассажиров. Вечером того же дня самолёт опустился в Охотске.

17 марта, в 16 часов 45 минут посадка на аэродроме в Николаевске-на-Амуре. Отсюда экипажу предстояло вылететь на озеро Мухтель к самолёту Дальстроя, потерпевшему в октябре 1937 года аварию.

В полученной редакцией радиограмме Маламуж сообщал: «Над Охотском, Аяном и островом Шантар летели бреющим полётом. Низкая облачность и мгла прижимали к земле. Над озером Мухтель бросили вымпел с предупреждением о подготовке посадочной площадки».

После нескольких полётов на озеро Мухтель для оказания помощи экипажу потерпевшего аварию самолёта, 22 марта «Х-111» прибыл в Хабаровск.

Возвращение в Магадан было задержано оттепелью. Температура в Хабаровске достигала плюс 10 градусов. Только 25 марта экипажу удалось вылететь в обратный путь. В этот же день «Х-111» приземлился на аэродроме Николаевска-на-Амуре.

28 марта самолёт Дальстроя «Х-111» в 9 часов утра покинул Николаевск-на-Амуре. В 10 часов 30 минут утра с борта была получена радиограмма, в которой пилот Маламуж сообщал, что борт находится у Шантарских островов.

В Магадане самолёт приземлился 28 марта, в 17 часов 55 минут.

Магадан — Гижига — Магадан

Очередной рейс оранжевой птицы в Хабаровск был отложен после сообщения о том, что из-за оттепели Хабаровский аэродром не сможет принять самолёт. Необходимо было ждать, пока Хабаровский водный аэродром очистится ото льда.

Из-за отмены рейса в Хабаровск, экипажу «Х-111» был поручен рейс в Гижигу, куда он вылетел 2 апреля с пассажирами и грузом. В тот же день самолёт вернулся в Магадан.

Магадан — озеро Чувиткинское (Гижига) — Культбаза (Пенжино) — озеро Чувиткинское (Гижига) — Магадан

Самолёт «Х-111» вылетел из Магадана 3 апреля, взяв курс на пенжинскую Культбазу через Гижигу. Необходимо было доставить в Корякский национальный округ избирательные документы по выборам Верховного Совета РСФСР.

В состав экипажа входили командир корабля Маламуж, второй пилот Шаханов, борттехник Фуфаев и радист Аксёнов.

Пробыв в полёте несколько часов, самолёт совершил посадку на лёд озера Чувиткинское, расположенного в 25 км от Гижиги. После заправки горючим «Х-111» вылетел в Культбазу, опустившись через несколько часов на реке Пенжино.

На совещании в райисполкоме выяснилось, что лететь в Анадырь и Олюторку нужды нет. С этими пунктами Культбаза держала надёжную связь с помощью хорошо налаженного собачьего и оленьего транспорта. На собаках до Анадыря было 10 суток пути, до Олюторки 3—5 суток. Избирательные материалы туда было решено направить с нарочными. 6 апреля несколько собачьих упряжек двинулись в Анадырь и Олюторку.

Разразившаяся пурга задержала «Х-111» в Культбазе на три дня. 7 апреля пурга стихла, и борт вылетел обратно на озеро Чувиткинское. Путь сначала лежал над рекой Пенжино. Когда самолёт пролетал над полуостровом Тайгонос, встретился густой туман, пришлось лететь в обход вдоль берега.

Вскоре «Х-111» попал в жестокий шторм с сильным снегопадом, абсолютно скрывшим видимость. Пилоты перешли на слепой полёт над чистым морем. Сила ветра была настолько велика, что тяжёлую машину бросало в воздухе, как игрушку. Сквозь завывания ветра слышно было, как трещали металлические консоли.

Полёт до Гижиги вместо двух часов продолжался четыре часа. Наконец, вечером «Х-111» благополучно приземлился на льду озера Чувиткинское.

8 и 9 апреля в Гижиге бушевала пурга, задержавшая самолёт Маламужа до 3 часов дня 10 апреля. На пути в Магадан «Х-111» пробился ещё через одну пургу со снегом, шёл над Охотским побережьем бреющим полётом, и только после Ямска полёт продолжался при благоприятной погоде.

Магадан — озеро Чувиткинское (Гижига) — Культбаза (Пенжино) — озеро Чувиткинское (Гижига) — Магадан

В очередной рейс по маршруту Магадан — Пенжино самолёт «Х-111» отправился 27 апреля с избирательными документами на борту. В состав экипажа входили командир корабля Маламуж, бортмеханик Бордовский, второй бортмеханик Федотов и бортрадист Аксёнов.

В этот же день самолёт приземлился в Гижиге. На следующий день вылет не состоялся из-за нелётной погоды и только 29 апреля «Х-111» прибыл в Пенжино. Здесь командир корабля вручил ценный груз представителям местных организаций и, получив метеосводки из Гижиги и Наяхана, собрался в обратный рейс.

В тот же день оранжевая птица Маламужа опустилась в Гижиге. Утром 30 апреля «Х-111» взял курс на Магадан. Невдалеке от Ямска самолёт попал в облачность, её высота достигала до 200 метров, видимость была всего 2 километра. Вести машину сквозь тучи было трудно, встал вопрос о возвращении в Гижигу или Пенжино. Однако это сделать было нельзя, могло не хватить горючего. Посадка в Ямске тоже была исключена. Площадка, на которой пылали костры и выложено посадочное «Т», слишком мала для тяжёлого самолёта.

Тогда Маламуж решил пробиваться в Магадан. Над рекой Олой встретился густой туман и снегопад. Лётчик перешёл на слепой полёт. В бухте Гертнера погода ещё более ухудшилась — над морем стоял сплошной туман, который закрывал также и Магадан.

Над городом Маламуж шёл бреющим полётом. В районе Нагаевской бухты «Х-111» летел в 25 метрах ото льда. Туман был настолько плотен, что лётчик не мог разглядеть даже костров и сигнальных ракет.

Только исключительное самообладание и опытность Маламужа помогли ему благополучно произвести посадку на лёд.

Обязательство экипажа «Х-111» во что бы то ни стало до 1 мая забросить на Камчатку избирательные документы было выполнено…

Экспедиция на Чукотку

Летом 1938 года М.И. Конычеву и М. В. Груша руководством Дальстроя было поручено ответственное задание — облететь на самолёте отдалённые районы северо-востока и произвести геологическое обследование имеющихся там месторождений полезных ископаемых, передаваемых по постановлению правительства из ведения Главсевморпути в Дальстрой.

Груша Михаил Васильевич, главный инженер, заместитель начальника ГУСДС НКВД СССР «Дальстрой». Снимок 1945-46 годов. Фото из фондов МОКМ.

Маршрут полёта был намечен следующий: Магадан — Наяхан — Пенжино — Марково — Анадырь — залив Креста — устье Амгуэмы — мыс Шмидта — мыс Певек в Чаунской губе — Амбарчик — Верхне-Колымск — Таскан — Магадан. Маршрут представлял собой замкнутую эллипсовидную кривую общей длиной в 5 000—6 000 км.

Для осуществления этого рейса был выделен самолёт «Х-111» с командиром корабля Маламужем и бортмехаником Фуфаевым.

Вечером 23 июля самолёт вылетел из бухты Нагаева и взял курс на Наяхан, где приземлился через 4 часа.

Из статьи М.И. Конычева и М. В. Груша в газете «Советская Колыма» от 26 августа 1938 года: «Через два дня, оставив позади Охотское море, долину р. Пенжино и её водораздел с р. Анадырем, мы вступили в преддверье Арктики, что ознаменовалось исчезновением лесного покрова и появлением тундровой поверхности. Мы долго летели над большой Анадырской низменностью, изобилующей многочисленными озёрами, старицами, протоками.

Дальнейший полёт происходил некоторое время по берегу Берингова моря (Анадырский залив). Здесь на побережье мы наблюдали довольно высокие горы, изрезанные глубокими ущельями и причудливыми долинами. В заливе Креста ознакомились с бытом и работой геолого-разведочной экспедиции и тут же впервые увидели коренных жителей — кочевых чукчей.

Из залива Креста мы вылетели через Анадырский хребет, пересекли Чукотский полуостров и сели на воды Чукотского моря. Здесь уже настоящая Арктика с её озёрной тундрой, очень редкими ярангами (юртами) чукчей, стадами оленей и, наконец, пловучими льдами в море. Солнце сияет ярко, но часто закрывается туманом, нагоняемым с севера холодным ветром.

На мысе Шмидта мы увидели аэродром, посёлки полярной станции и аэропорт. На аэродроме несколько самолётов. Среди них огромный «ТБ-1».

Работники Дальстроя и Главсевморпути у самолёта «Х-111». 15 августа 1938 года. Фото из фондов МОКМ.

Здесь — центр Чукотской авиагруппы, обслуживающей эту область. Следует отметить значительный объём работ группы, хорошо обеспечивающей оживлённую связь различных уголков Чукотки с её полярными станциями, факториями и пр. В Арктике мы видели полнокровную культурную жизнь.

На мысе Шмидта для посещения объектов мы воспользовались сухопутными самолётами «У-2», смело летающими далеко в горы.

После работы на мысе Шмидта 8 августа мы ночью вылетели в Чаунскую губу. Во время полёта в течение 4 часов любовались яркими красками на небе и в море, обусловленными совмещением заката и восхода солнца. На этой широте ночи ещё не было, и закатившееся солнце, не погасив своих предзакатных красок, одновременно освещало горизонт красками зари. Богатство красок, отражённых в море и преломлённых на плавающих ледяных полях, было изумительным.

В Чаунской губе на мысе Певек сверх ожидания увидели довольно большой посёлок. Садились с трудностями, хорошо преодолёнными нашим опытным пилотом. Самолёт сильно бросало, закрадывалась тревога, и взор невольно обращался на спину сидящего впереди пилота; вид его неподвижной фигуры немедленно успокаивал.

На Певеке занялись работой, посещая разные объекты то на катере по морю, то на тракторе по тундре.

Погода ухудшилась: временами падал снег, дул сильный ветер, поэтому впечатление от Чаунской губы осталось неважным вопреки заверениям местных работников, утверждавших, что Чаун является «Чукотским Крымом».

С нетерпением ожидали вылета на свою Колыму. Она так близка от Чауна — всего 350 км. Мы их пролетели, не заметив: прошло менее 2 часов, и вот уже под нами большие склады и груды грузов Амбарчика, а вот и широкая, многоводная Колыма.

На всём протяжении береговой линии от Чауна до Амбарчика поражались обилию «плавника» — скоплениям леса, выброшенным морским прибоем на берег. Весь этот лес доставлен Колымой в результате её разливов. Запасы плавника огромны.

Прилетев на Колыму, почувствовали себя совсем дома, хотя до Магадана ещё почти 2.000 км. Но этот путь прошёл быстро и легко.

Колыма в отличие от Чукотки с высоты предстала нам совсем иной — здесь мы часто видели селения, наблюдали медленно ползущие по реке пароходы, видели красивые, далеко уходящие линии автодорог, и всё это на фоне живописной гористой местности, озеленённой густыми лесами, прорезанной многочисленными долинами с красиво окрашенными склонами гор.

Почти за 100 км до Магадана увидели синеву Охотского моря, освещённую ярким солнцем. В Магадан прилетели в хороший солнечный день — 20 августа. Самолет мягко и плавно сел на слегка волнующуюся поверхность Нагаевской бухты. Он и его отличный лётный и технический экипаж с честью выполнили большое задание, вписав новую страницу в книгу достижений дальстроевской авиации».

Последний полёт оранжевой птицы

В свой последний полёт самолёт «Х-111» с парткомиссией на борту вылетел в начале сентября 1938 года из бухты Нагаева, взяв курс на Зырянку. В состав экипажа входили командир корабля Маламуж, техник Федотов и бортмеханик Фуфаев.

Для такого экипажа это был рутинный рейс, который вряд ли мог принести неожиданности… Но в бухту Нагаева оранжевой птице вернуться было не суждено.

13 сентября в газете «Советская Колыма» было опубликовано информационное сообщение о катастрофе самолёта «Х-111»: «12 сентября 1938 года, в 9 часов 30 минут, самолёт «Х-111» под управлением лётчика Т. Т. Маламужа, возвращаясь в Магадан, потерпел аварию.

При аварии погибли товарищи: лётчик Маламуж Терентий Трофимович, техник Федотов Григорий Николаевич, врио начальника Политотдела Дальстроя Новиков Павел Ильич, члены Партийной комиссии при Политотделе Дальстроя Давыдов Георгий Фёдорович и Кретов Филипп Степанович, пом. начальника Колымского речного управления Дальстроя Кепалас Казимир Осипович и секретарь-стенографистка Парткомиссии Апанащенко Мария Николаевна.

Бортмеханик, дважды орденоносец, тов. Фуфаев тяжело ранен и отправлен в Зырянку.

К месту аварии самолёта «Х-111» вылетела специальная комиссия.

Главное управление Дальстроя Политический отдел Дальстроя».

В том же номере газеты были опубликованы некрологи о каждом из погибших в этой катастрофе, включая экипаж. Думаю, будет справедливо привести часть из них.

«Авария самолёта «Х-111» унесла двух лучших членов нашего коллектива — пилота второго класса Маламужа Терентия Трофимовича и второго бортмеханика — комсомольца Федотова Григория Николаевича.

Они немало вложили трудов для завоевания широких пространств дальнего Севера. Они несли в тайгу культуру и правду большевиков.

Тов. Маламуж провёл самолёт-красавец «Х-111» через всю страну, из красной Москвы на Колыму, и до последних минут своей жизни работал на этой машине. В совершенстве овладев лётным искусством, он был отважным, замечательным пилотом. Здесь на дальнем Севере, работа лётчика особенно тяжела, где пилота ежеминутно подстерегает коварная погода, т. Маламуж, невзирая на трудности, показывал замечательные образцы труда советского лётчика.

Комсомолец Григорий Федотов, несмотря на молодость, был одним из авторитетнейших людей авиаотряда. Упорным трудом, беспрерывно и повседневно овладевая и совершенствуясь в своём любимом деле бортмеханика, т. Федотов, вместе с т. Маламужем и под руководством дважды орденоносца первого бортмеханика т. Фуфаева также был примерным и образцовым работником. Дисциплинированность, скромность, любовь к своему делу — вот отличительные черты т. Федотова».

Некрологи о погибших в авиакатастрофе подписали 15 человек. В их числе были начальник Дальстроя К.А. Павлов, его заместитель А.А. Ходырев, начальник УНКВД по Дальстрою В.М. Сперанский, начальник Севвостлага С.Н. Гаранин, начальник авиаотряда С.Д. Добрынин, начальник Управления снабжения Ф.А. Ионкин и другие.

Ещё один некролог погибшим членам экипажа «Х-111» от старшего инженера авиаотряда Дальстроя А. Фомина был опубликован в газете «Советская Колыма» в номере от 18 сентября 1938 года:

«В семье пилотов Дальстроя Маламуж славился смелостью, мужеством и изумительным лётным чутьём. Он, как говорили о нём товарищи, «чувствовал» воздух. Маламуж не любил «обычных» полётов. Он всегда загорался, когда предстоял сложный, ответственный перелёт. И не было случая, чтобы Маламуж такого задания не выполнил.

Колымчане знают Маламужа по его блестящим перелётам в сложных метеорологических условиях, на сухопутной машине, через Охотское море на Камчатку. Его последний перелёт Магадан — Чукотка — Магадан лишний раз засвидетельствовал высокое мастерство пилота. Отличный пилот, дисциплинированный на работе и товарищ в быту,

Маламуж заслуженно пользовался любовью всех близко его знавших. Его смерть — тяжёлая утрата для советской полярной авиации.

Вместе с Маламужем погиб и его чудесный товарищ, ласковый, застенчивый Гриша Федотов. Скромный труженник, бортмеханик самолёта «Х-111», Гриша, казалось, жил от рейса до рейса. Где бы вы ни встретили Гришу — в театре ли, на улице, на прогулке, из его обширных карманов всегда виднелись ключи, плоскогубцы и пр. Милый Гриша! Он страстно любил свою машину, любил доверенное ему дело, отдавая ему всего себя. Мы не забудем про Гришу Федотова. Чтя его память, мы обязуемся также горячо относиться к порученному нам нашей родиной делу, как это делал он».

Путь в Магадан

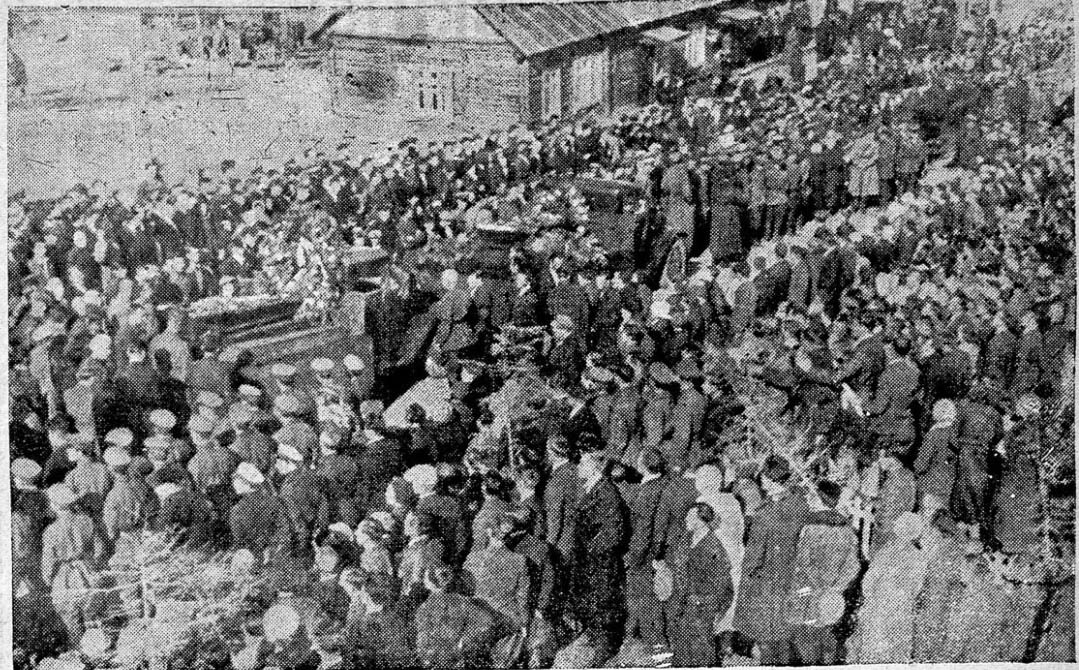

По сообщению газеты «Советская Колыма» тела погибших были доставлены в Таскан 14 сентября, дальше их путь лежал в Магадан.

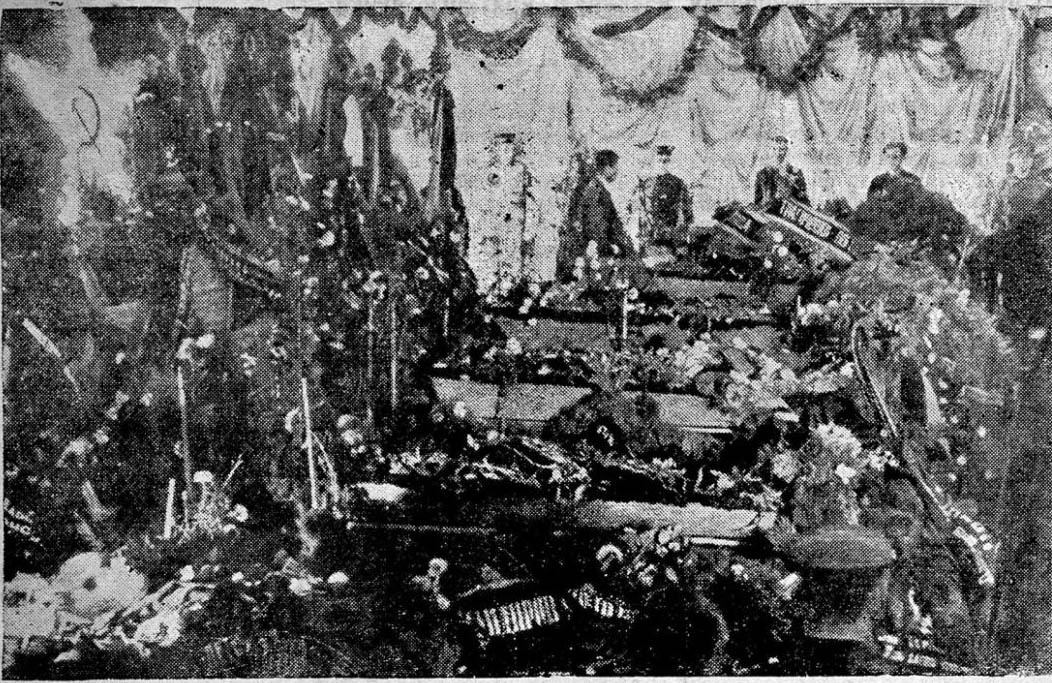

В последний путь

Прощание с погибшими в авиакатастрофе проходило 18 сентября 1938 года в зале театра имени Горького. Здесь были установлены семь обитых красным и чёрным крепом гробов с телами погибших при аварии самолёта «Х-111»: Новикова И.И., Кретова Ф.С., Давыдова Г.Ф., Маламужа Т.Т., Федотова Г. И., Кепаласа К.О., Апанащенко М.Н.

Прощание с погибшими в театре имени Горького. Фото из газеты «Советская Колыма».

Руководители Дальстроя, командиры, политработники и бойцы воинской части, представители от трудящихся Колымы сменяли друг друга в почётном карауле. В 2 часа дня доступ в зал был прекращён — с покойными прощались родные и друзья.

О том, как провожали в последний путь погибших, писала «Советская Колыма» в номере от 20 сентября 1938 года: «Под звуки траурного марша руководители Дальстроя, сотрудники Политотдела, представители от командования, политработников и бойцов Н-ской части, работники авиаотряда, УСВИТЛа, УАТа, ближайшие друзья и товарищи покойных выносят гробы с телами погибших. Представители от трудящихся предприятий и учреждений Дальстроя несут множество венков.

Гроб с прахом тов. Кретова устанавливается на походный лафет. На шести траурно обрамленных автомобилях устанавливаются гробы с телами покойных П. И. Новикова, Г. Ф. Давыдова, Т. Т. Маламужа, Г. Н. Федотова, К. О. Кепаласа и М. Н. Апанащенко. Траурная процессия движется по направлению к кладбищу.

Похоронная процессия в Магадане. В последний путь провожают погибших в авиакатастрофе «Х-111». Фото из газеты «Советская Колыма».

На кладбище состоялся траурный митинг. С речами, посвящёнными памяти покойных, выступили: начальник Главного управления Дальстроя старший майор Государственной безопасности тов. Павлов, председатель райкома союза золота и платины т. Кустовский, т. Горский (от Управления автотранспорта), т. Кучин (от бойцов, командиров и политработников Н-ской части), т. Стеблюк (от авиаотряда) и боец т. Кузнецов (от Н-ской части). Врио начальника Политотдела Дальстроя тов. Никанчиков объявляет траурный митинг закрытым. Оркестр исполняет траурный марш. Медленно опускаются в могилу гробы с телами покойных, над ней скорбно приспущены знамёна. Гремит троекратный ружейный салют. Траурный марш сменяется звуками «Интернационала»».

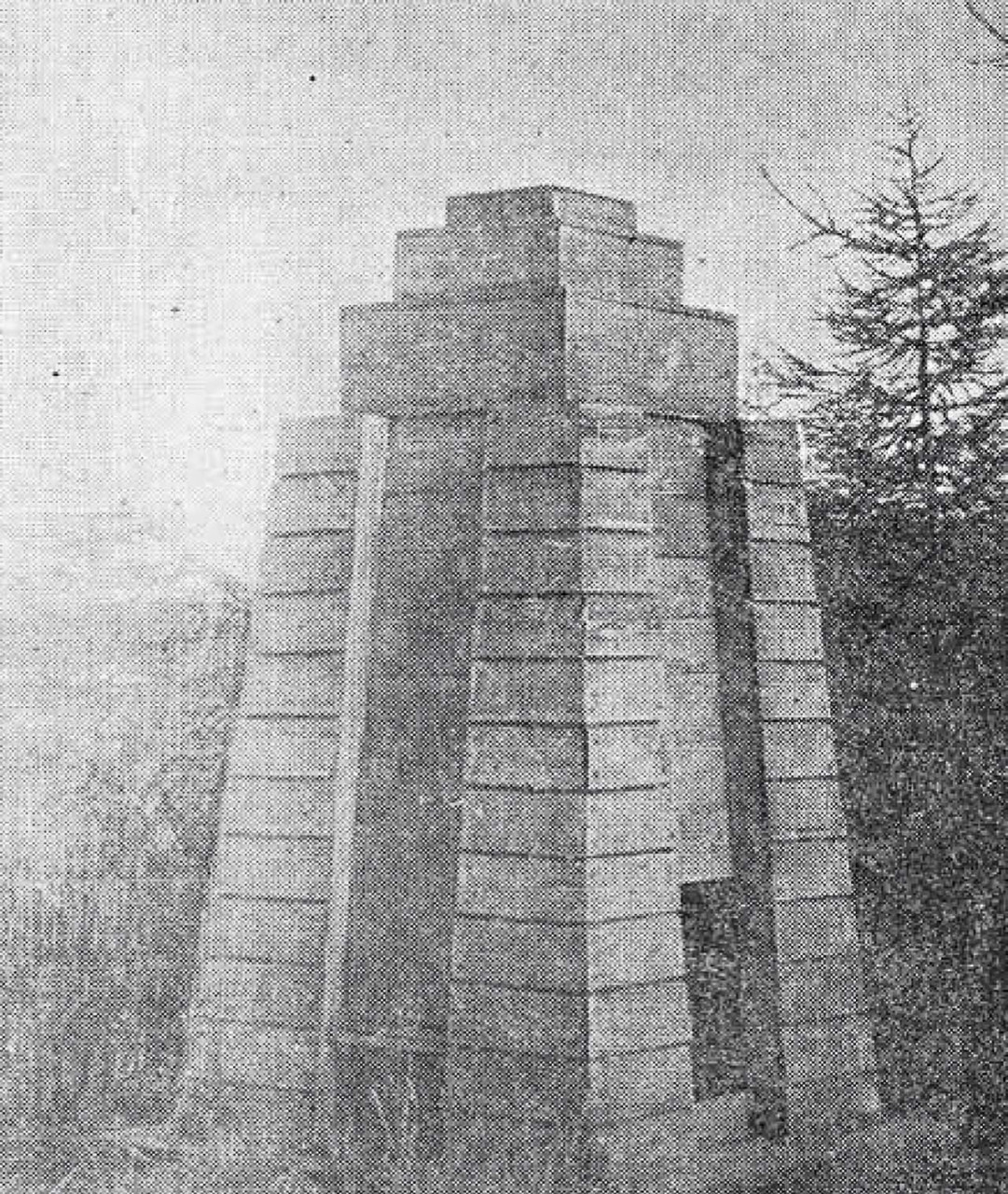

Памятник погибшим в катастрофе «Х-111»

Идея установки памятника погибшим при катастрофе самолёта родилась ещё до того, как погибших проводили в последний путь. В номере от 15 сентября 1938 года в «Советской Колыме» говорилось о том, что на траурном собрании сотрудников ОКС Дальстроя по предложению стройгруппы проектно-сметного бюро было принято решение составить проект памятнику на могилу Новикова, Давыдова, Маламужа, Кретова, Федотова, Кепаласа и Апанащенко, погибших при аварии самолёта «Х-111».

Проект памятника погибшим в катастрофе «Х-111». Фото из газеты «Советская Колыма».

Проект памятника был составлен Межибовским и утверждён руководством Главного управления Дальстроя. Внешний вид будущего памятника был опубликован в газете Советская Колыма от 17 сентября 1938 года. Планировалось, что памятник будет изготовлен на АРЗ.

В начале января 1939 года на АРЗ были отшлифованы образцы гранитов разных оттенков, которые планировалось использовать при изготовлении памятника.

По генеральному плану Магадана памятник, который проектировался в виде огромного обелиска, планировали возвести на Центральной площади города. Инженер Межибовский заканчивал работу над эскизами.

Однако этот памятник так и не был воздвигнут. Из статьи Александра Козлова можно узнать, что на старом магаданском кладбище было установлено небольшое деревянное сооружение, четырёхгранное основание которого заканчивалось ступенчатой верхушкой, похожей на пирамиду. На одной из сторон памятника были прикреплены пятиконечная звезда и латунная табличка с именами погибших при аварии самолёта «Х-111».

Памятник погибшим в катастрофе «Х-111» на Марчеканском кладбище. Фото из газеты «Советская Колыма».

Сохранилось ли что-то от него в наши дни сказать трудно. В поисках мест захоронений лётчиков авиаотряда Дальстроя мне довелось несколько раз посещать старое Марчеканское кладбище, но следы этого памятника мне не встречались…

Судьба оранжевой птицы

Самолёт «Х-111», потерпевший аварию 12 сентября, был разобран на части и погружен на баржу, которую во второй половине сентября планировалось отправить на Зырянку.

Ввиду прекращения навигации, в 1938 году доставить в Магадан останки самолёта возможности не было.

А в начале 1939 года МП-6 СССР-Х111 был списан и вычеркнут из списков авиаотряда Дальстроя.

Расследование катастрофы

Оставался один вопрос: что или кто послужило причиной гибели самолёта «Х-111» и его пассажиров?

Приказом комбрига т. Ходырева от 14 сентября для расследования и установления причин аварии самолёта «Х-111» была создана комиссия в составе: начальник авиаотряда Дальстроя С.Д. Добрынин (председатель) и членов тт. Козичева, Клубникина и Кириленко. 15 сентября члены комиссии должны были вылететь к месту катастрофы.

Расследованием причин этой авиакатастрофы в своё время занимался Александр Козлов, результаты его работы были опубликованы в статье «Последний полёт Маламужа». Процитирую ту часть, которая касается материалов расследования: «Созданная для выяснения причин аварии самолёта КР-6А (МП-6) «Х-111» специальная комиссия состояла из четырёх человек и возглавлялась начальником авиаотряда Дальстроя С.Д. Добрыниным. Она уточнила ряд существенных деталей того, что произошло 12 сентября 1938 года во время последнего полёта Т.Т. Маламужа. Входивший в эту комиссию сотрудник УНКВД по Дальстрою пытался найти в происшедшем злой умысел и спланированную диверсию, однако С.Д. Добрынину удалось доказать, что это не так.

Поэтому в своём докладе он писал: «Пилот Маламуж получил от меня задание вылететь с парткомиссией в Зырянку, где парткомиссию оставить и вылететь обратно в Нагаево. Без моего ведома Новиков отдал распоряжение пилоту лететь с парткомиссией в затон Лабуя. В Лабуе Новиков, изменяя своё решение, высаживает одного члена комиссии, приказывает пилоту лететь в Амбарчик.

Гидроаэродром «Амбарчик». Фото из фондов МОКМ.

Пилот, не выключая мотора, высаживает пассажира, летит в Амбарчик, где комиссия провела ночь, и утром по приказанию Новикова пилот вылетел обратно в затон Лабуя. Погода была ясная. Пилот сделал два круга, осмотрев водную акваторию, пошёл на посадку. При посадке потерпел катастрофу. Посадка, как видно из материалов и свидетельских показаний, происходила с увеличенным углом и на один поплавок, который не выдержал удара, разорвался на три части. Пилот, очевидно, хотел исправить создавшееся положение, дал полный газ, для того чтобы вырвать самолёт, но этим усугубил положение. Самолёт нырнул, в результате экипаж и пассажиры утонули, спасся один бортмеханик тов. Фуфаев».

На первый взгляд налицо либо техническая неисправность самолёта из-за усталости металла или дефекта поплавка, либо ошибка пилота, допустившего перекос во время посадки на один поплавок.

Эта авария не была единичной с разрушением поплавков при посадке, менялось только количество жертв катастрофы и последствия.

15 августа 1936 года самолёт МКР-6 СССР-Ж1 при посадке на реке Оленёк коснулся поверхности воды пятками поплавков, что при недостаточной посадочной скорости и боковом сносе создало энергичное торможение «вызвавшее» резкий разворот самолёта вправо и удар левым поплавком, что привело к его разрушению (перелому). Самолёт затонул, экипаж не пострадал.

6 июня 1938 года самолёт МП-6 СССР-Н164 при посадке на реке Лена с небольшим левым креном произошло разрушение левого поплавка, самолёт скапотировал и затонул. Погибло 8 человек.

Стоит напомнить и тот факт, что в процессе испытаний последовательно были разбиты три машины…

Можно говорить о том, что при посадке самолёт МП-6 не прощал грубых ошибок пилота, не простила оранжевая птица этого и Терентию Трофимовичу.

Но стоит упомянуть ещё об одном факторе, который косвенно стал причиной катастрофы. Изначально планировался рейс Магадан — Зырянка — Магадан. Но, в результате, если судить по материалам Козлова, рейс превратился в череду взлётов и посадок. Магадан — Лабуя — Амбарчик и последняя точка — Лабуя.

Из статьи А. Козлова: «Как выявила специальная комиссия под председательством С.Д. Добрынина, в основе аварии самолёта КР-6А (МП-6) «Х-111» лежало волевое решение врио начальника Политотдела Дальстроя П.И. Новикова».

Если бы самолёт следовал согласно полётному заданию, всё могло быть иначе.

Вместо эпилога

Судьбы Т.Т. Маламужа и самолёта «Х-111» оказались неразрывно связанными всю свою короткую жизнь на Колыме. Им было суждено вместе прибыть на Колыму и вместе уйти в свой последний полёт.

За свою недолгую жизнь этот дуэт оставил в истории авиаотряда Дальстроя и Колымы не одну яркую и запоминающуюся страницу, совершив труднейшие и по меркам того времени немыслимые полёты по территории Дальстроя.

И думаю, что их было бы гораздо больше, если бы не трагическая случайность в затоне Лабуя утром 12 сентября 1938 года.

И если с историей жизни и смерти Терентия Трофимовича Маламужа вопросов не так много, то вот с увековечиванием и сохранением памяти о легендарном лётчике авиаотряда Дальстроя в самом стольном граде Магадане и области куда больше. Не «повезло» легендарному лётчику в этом отношении. Нет его имени в названиях улиц и объектах Магадана, даже памятной таблички не досталось… Не заслужил?

Источники и благодарности

В статье были использованы материалы форума «Полярная почта», газеты «Советская Колыма», документы МОКМ и ГАМО и статья Александра Козлова «Последний полёт Маламужа».

Моя признательность за помощь в работе коллективам Государственного архива Магаданской области и Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Данное захоронение находится на старом кладбище, находящимся в районе Храма Святой Троицы на ул. Парковой, вдоль ул.Полярной. Я, будучи школьником, в начале 80-х годов лично видел его и запомнил фамилию Маламужа. Автор, видимо, искал это захоронение на другом кладбище, на Марчеканском. Поскольку пишется, что памятник изготовлен из дерева, не уверен, что он мог сохраниться, обязательно заеду и посмотрю. Спасибо за подробное повествование.