Под новый 1954 год приехали к отцу в Кривой Рог, где он уже некоторое время работал в одном из шахтоуправлений. Мы с Юрой радовались встрече, а папа был необычайно грустный, таким я его до сих пор не видел.

Что-то не так пошло у него по работе на благословенной земле Южной Украины. Там были совсем не те отношения между людьми, к которым он привык на Севере. Как потом вспоминала мама, вскоре он стал проситься у неё обратно на Колыму, и она, понимая его, в принципе не возражала.

В июне уехали на лето в Белоруссию, где вскоре получили известие о смерти нашего дорого отца, ему ещё не было и сорока. Вместе с ним навсегда ушла и Колыма.

Потом нас надолго приютила калининская земелька — мамина родина. А Колыма не отпускала: часто грезилось, как я брожу по колымским сопкам, раскачиваются ветви стланика и благоухают молодые лиственницы, поднимаюсь всё выше, и вот передо мной разворачивается страна синих гор…

Открою глаза — вокруг картинки нашего скромного тверского бытия или кажущаяся мне очень пресной среднерусская природа. От далёкой родины осталось только блёклое изображение колымского шоссе в учебнике по географии. Тоска тяжёлая, былое не вернуть…

Медленно тянулись школьные годы, но вот и прощай, ставший вдруг дорогим, школьный порог. Калининская земелька стала для нас с Юрой второй родиной.

Вот говорят, что скуден был паёк,

Что были ночи с холодом, с тоскою.

Я лучше помню ивы над рекою

И запоздалый в поле огонёк.

До слёз теперь любимые места…

Эти проникновенные строки незабвенного Николая Рубцова о таких, как мы.

…Все дороги были перед нами открыты.

На третьем курсе Колыма скупо напомнила о себе. На последней странице «Огонька» я прочитал совсем небольшую заметочку о пришедшей туда осени. На паре крошечных чёрно-белых фото мало что можно было разглядеть…

Мы с Юрой, оканчивая Ленинградский технологический институт, мечтали поехать работать в «восточные районы» страны, чтобы быть к Колыме поближе, но наша военно-химическая специальность оказалась востребованной исключительно западнее Урала. Так что трудились мы в Европе, покидая её только в командировках. Неслись годы, память о Колыме уходила всё дальше и дальше. Купил как-то небольшую книжицу первого секретаря Магаданского обкома Афанасьева П.Я. «Здесь начинается Россия. Записки секретаря обкома».

(Он был вторым в этой должности после упразднения «Дальстроя» и создания Магаданской области).

Да простят меня его потомки, в ней почти ничего не нашёл ни для ума, ни для сердца.

Бывало, защемит сердце, когда промелькнут на телеэкране берега Индигирки, так похожие на колымские, или в «перестройку» вдруг покажут на миг сопки Бутугычага…

Мечталось, сядем на Ярославском вокзале в поезд, и никаких самолётов! Чтобы как когда-то мчаться и мчаться через всю страну до Хабаровска…

Но время шло, одолевали житейские заботы, и мечта побывать там становилась всё несбыточней.

А уж когда не стало нашей замечательной родины, Советского Союза, и жизнь пошла совсем по другим канонам, казалось, теперь и вовсе не до Колымы, но …

Все мечты сбываются, товарищ!

Если только захотеть.

Если только не робеть.

…

Все мечты сбываются, товарищ!

У комсомольцев только так! И вот спустя 62(!) года, в свой день рождения, самолётом Петербург – Магадан постаревший «комсомолец» прибывает в столицу Колымы. Аэропорт «Сокол». Очень скромный и довольно неуютный, к тому же у чёрта на куличках, и это сразу создаёт неудобства: до маршрутки на Усть-Омчуг ещё часов пять, но в город выбираться не рискую.

Да не так уж всё это и важно — главное, я здесь! Ещё не покинув аэропорт, отмечаю: менталитет моих земляков всё тот же. И погода под стать моему двойному празднику — вот тебе и сумрачный Магадан!

Мчусь по главной колымской трассе, шоссе, конечно, похуже, чем в Белоруссии, но для дальней российской окраины сойдёт. Вот она, моя заветная родная сторонка, не очень-то похожая на ту, которую я когда-то так радостно оставил, а потом столько лет бережно хранил в памяти…

Мелькает указатель расстояния до Якутска, к которому я неуклонно приближаюсь — более 2-х тысяч вёрст! Далековато забрался старый, ещё пару недель назад я не ожидал от себя такой прыти.

Посёлок Палатка приятно удивляет пятиэтажными домами и ухоженностью. Но на тенькинской отворотке асфальта нет.

Поднимаемся всё выше, дорога крутит по серпантинам и перевалам, но нигде нет частых столбиков со стороны обрывов, как это было когда-то. Пытаюсь определить то мрачноватое место, где мы надолго застряли тревожным июньским вечером 53-го, но ничего сколько–нибудь похожего не попадается.

Остановились перекусить в посёлочке Мадаун – это примерно половина пути. Знакомлюсь здесь с Михаилом Мустафаевым, он обещает оказать мне в Усть-Омчуге всяческое содействие.

Попутчицы по маршрутке говорят, что Усть-Омчуг находится в упадке: работы нет, везде разруха…

В подступивших сумерках около единственной гостинцы «Золотая Тенька» меня встречают приехавшая сюда в отпуск Татьяна Салюта и её местная сестра Наталья. Гостиница скромненькая, но уютная, правда «постояльцев» всего трое. Очень любезный персонал — отбывая на «периферию», оставляю у них деньги и документы.

С Татьяной я связался ещё до отъезда по интернету и узнал, как сюда добраться из Магадана. Скромно отметили в гостинице моё 72-летие.

Почти сразу становится ясно: попасть в дорогие места совсем непросто, а о тех, что подальше — Дусканья, Белова, Ветреный — нечего и думать. Это потребовало бы очень больших затрат финансов и времени… Близко только Бутугычаг — до Нижнего какие-то 40 километров, он для меня самый памятный и дорогой. Но и до него попробуй доберись, ничего и никого здесь не зная.

Общаюсь следующие дни с Мустафаевым, гуляем по посёлку, прошу провести меня на место, где была когда-то больница, но Михаил путается в

развалинах, кое-как вышли к Детрину. Ничего похожего в этом месте я не нахожу…

Вечером сидим с ним в весёлой компании земляков, какой-то его знакомый обещает на следующий день подбросить меня на Бутугычаг, но всё это в итоге оказывается трёпом.

Вот так-то, близок локоток, но… Мало того, там теперь из-за медведей ещё и опасно – нужен провожатый с оружием. Некий проектировщик из Якутска, недавно ходивший туда с большой компанией, как раз в районе Нижнего Бутугычага видел медведицу с медвежонком, а ведь раньше самыми большими зверями там были белка, да бурундук. Да что Бутугычаг! Говорят, и вокруг Усть-Омчуга из-за Топтыгиных не очень-то разгуляешься — спокойно можно подняться только на ближайшую горушку Чихару. В местной газете «Тенька» читаю большую статью на медвежью тему.

Два дня без толку болтаюсь по Усть-Омчугу и заодно акклиматизируюсь — восемь часов разницы во времени для старого непоседы не шутка, к тому же здесь непривычно пониженное давление.

Каждый день хоть и с перерывами сеет дождь, прохладно, вот тебе и июль! Не узнаю свою Колыму…

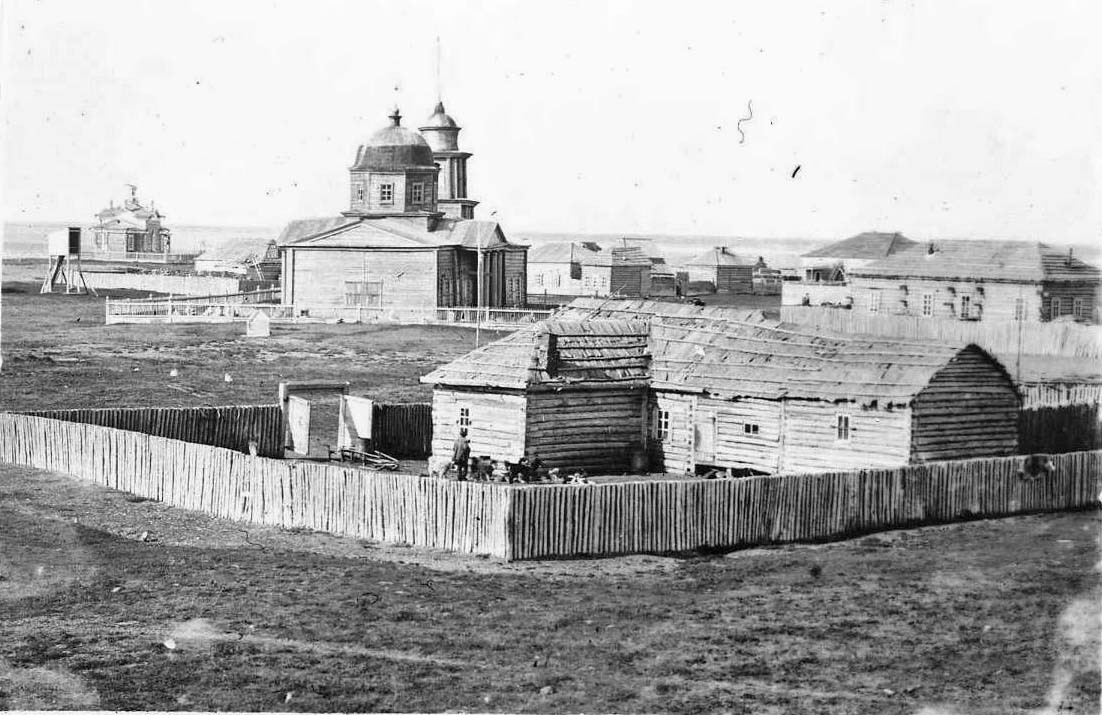

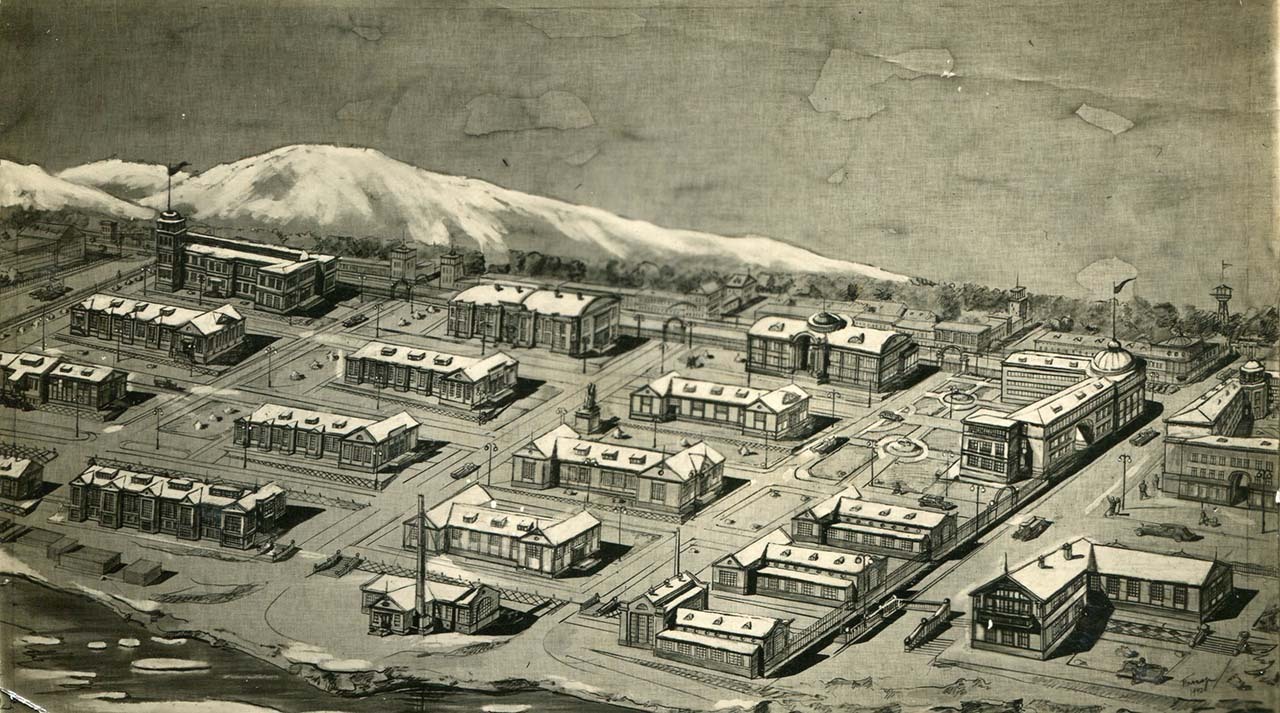

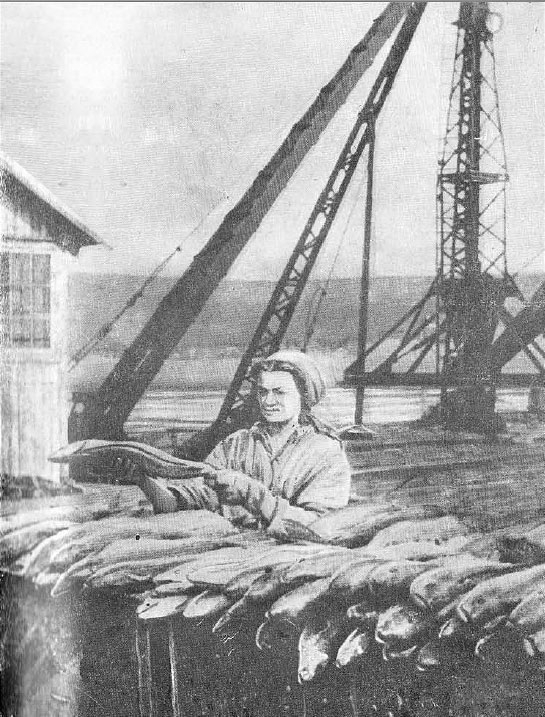

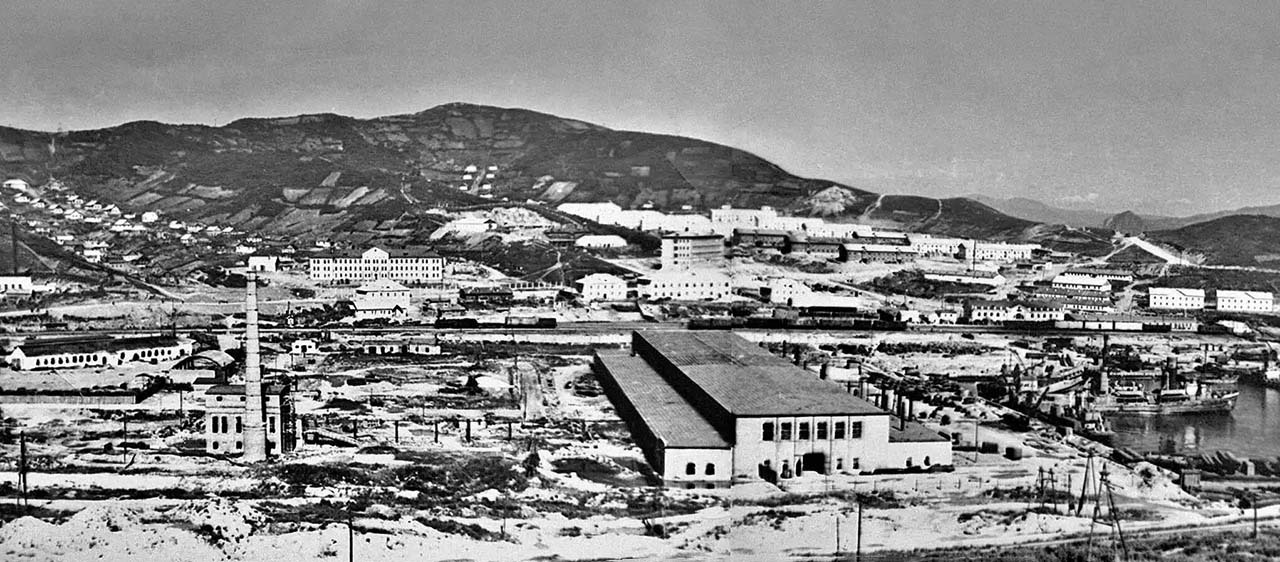

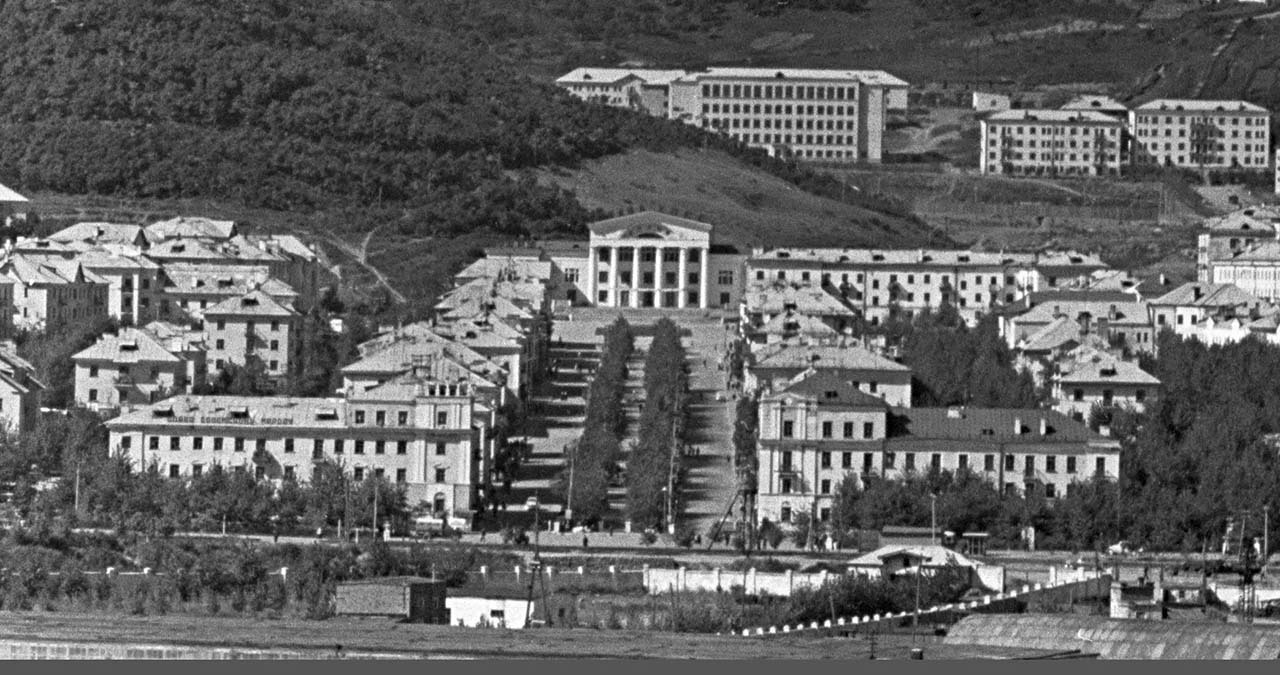

Да, вместо скромного деревянного посёлка возведён небольшой город: кварталы каменных пятиэтажных домов, служебные здания, великолепный дом культуры, школы, новые предприятия, заасфальтированы дороги. И всё это уже после упразднения «Дальстроя» — без всяких заключённых!

И таких процветавших посёлков, начиная с 60-х, на Колыме возведено множество!

По фотографиям советский Усть-Омчуг смотрится очень эффектно, особенно в зелёном уборе окружающих сопок. Жизнь в нём в пору расцвета мне представляется светлым праздником, так я истосковался по родной сторонке.

Видно, что советский Усть-Омчуг чистый и ухоженный, в магазинах достаточно высококачественных продуктов, по улицам ходят весёлые советские граждане.

…То, что я вижу сейчас, в ХХI веке, угнетает. Заброшенные предприятия, грязные улицы с остатками асфальта, дома, обшарпанные снаружи и ещё более страшные внутри подъездов, заросшие высокой травой пустыри, переулки и дорожки. Вместо нормальных магазинов множество непритязательных лавочек. Красивому зданию дома культуры давно требуется капитальный ремонт.

Особенно тягостно, что, как и на всей Колыме, жизнь в Усть-Омчуге, если и не умирает, то как-то скукоживается, и как может быть иначе, когда люди покидают обжитый край. А ведь в памятные мне, очень непростые времена, жизнь здесь бурлила…

Но что же с Бутугычагом? Отпущенное мне время истекает. Утром на третий день идём с Татьяной в администрацию. Глава района Надежда Савченко, высокая моложавая дама приятной наружности, решает мой вопрос за пять минут: через полчаса у гостиницы меня будет ждать провожатый с машиной и карабином. Кроме того, распорядилась бесплатно заправить его машину. Так войти в моё положение могла только настоящая колымчанка. Я и потом слышал о ней ещё много хорошего…

Мой провожатый, Дмитрий Францевич Куницкий, бывалый охотник и прекрасный знаток округи. Мчимся на его старенькой «уазке» по дороге на Нелькобу среди невысоких сопок. Вот и отворотка на Бутугычаг, но где же знакомая мне дорога, петлявшая по кручам над крутыми обрывами?

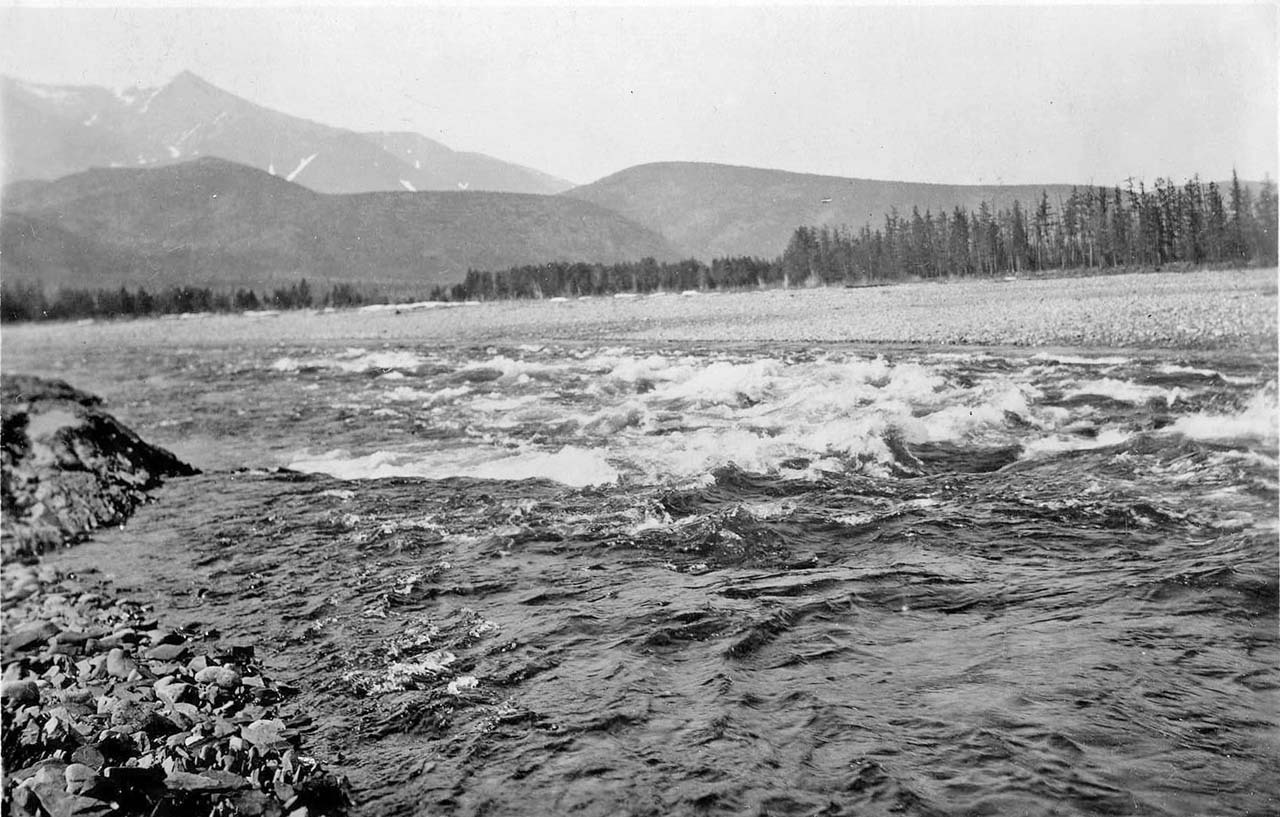

Три раза переезжаем Террасный, сейчас, когда идут дожди это уже речка, а не ручей. Прежних мостов нет и в помине. Мимо возведённых на рубеже пятидесятых – шестидесятых годов зданий электростанции и птицефабрики, вернее, того, что от них осталось, выезжаем на окружную дорогу и вскоре останавливаемся.

— Бутугычаг!

Да, Нижний Бутугычаг, вернее место, где он стоял шестьдесят лет назад… Отсюда, с приподнятой дороги, всё видится по-другому, не так, как мы привыкли видеть из посёлка. Узнаю три наши главные сопки, хотя многое изменилось в знакомом пейзаже. «Трапециевидная» теперь на трапецию совсем не похожа, а на вершине вместо чёрного скалистого гребня какие-то густо заросшие стлаником бугорки, наверное, сказалось то небольшое землетрясение, о котором я слышал ещё в семидесятых годах. Далеко просматриваемый отсюда распадок вдоль «перпендикулярной» «дымит» ольхой. Восточные сопки я вообще не узнаю…

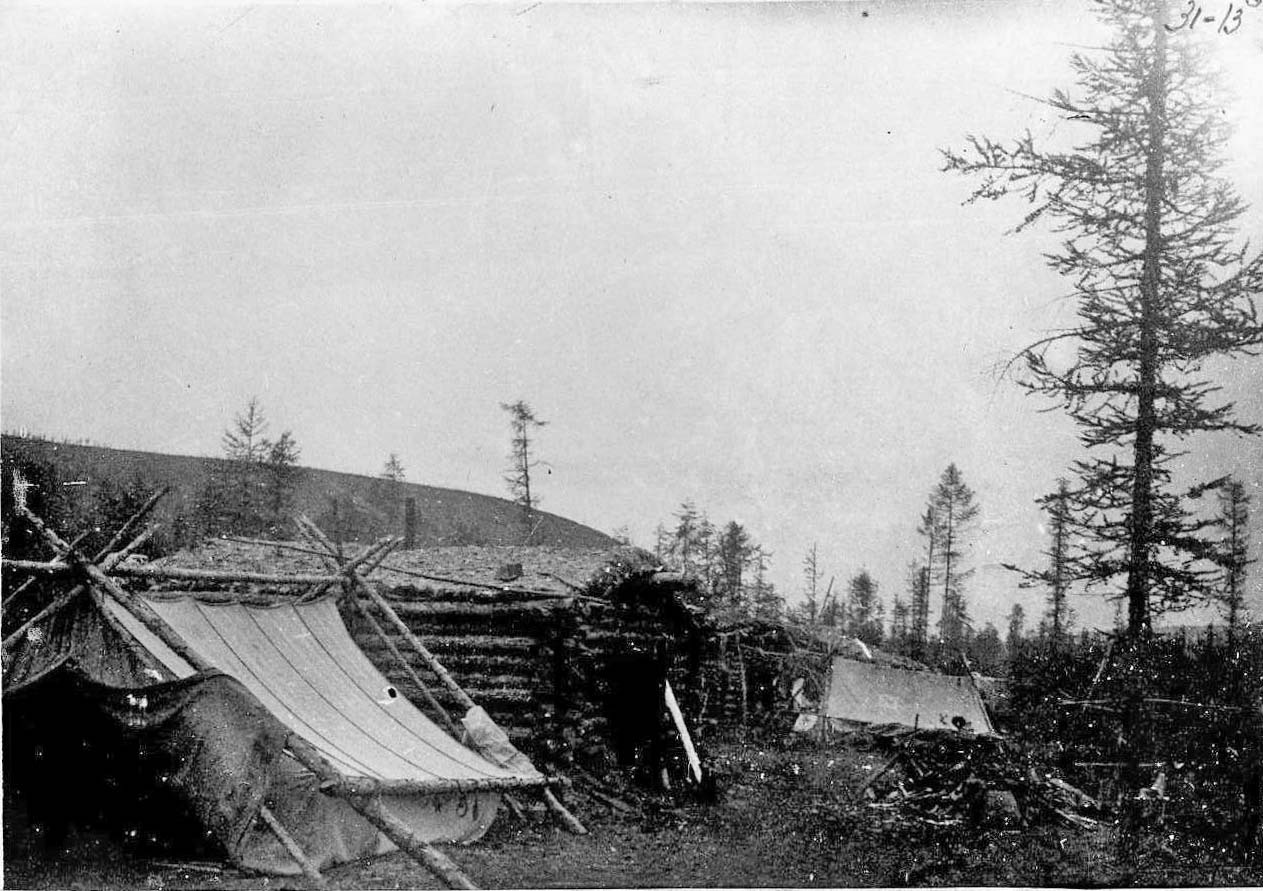

Видны остатки каких-то строений — это школа!

Внизу от объездной дороги всё когда-то обжитое и использованное пространство заросло молодыми лиственницами, вдоль ручья-речки густой кустарник, а справа от дороги, на приподнятой части долины, тундра. Сам Террасный изменил русло…

Бог не без милости. К нашему приезду дождевые облака раздвинулись, и над Бутугычагом раскинулось синее небо. Я в какой-то эйфории: хочу увидеть всё и сразу. Немного опрокинули и мчимся к Верхнему Бутугычагу. Переезжаем Блуждающий и катимся вдоль него, дорога становится скверной, но Дмитрию всё нипочём, и вскоре останавливаемся на небольшой лужайке напротив трёхэтажного здания обогатительной фабрики. Это место называется Коцуган, оно примерно два с половиной километра ниже Верхнего Бутугычага.

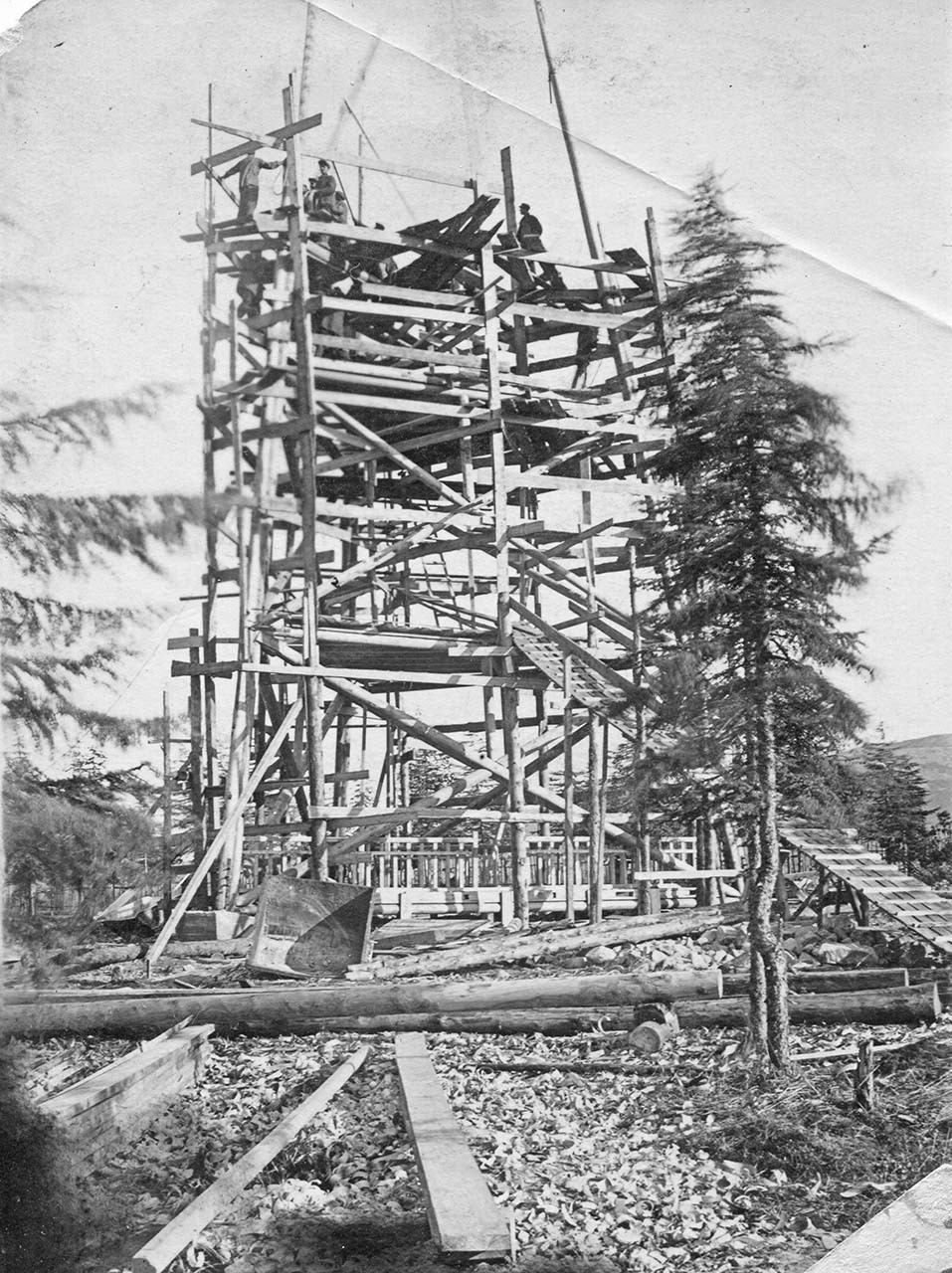

В 1950 году её не было — это точно! Видимо, её стали возводить в 1951году, и осенью, когда мы вернулись из отпуска, строительство ещё продолжалось. Стоит она совсем близко к проходившей здесь дороге, и, проезжая мимо, я не мог её не видеть…

Заброшенное здание серого цвета с пустыми глазницами окон и без дверей, и попасть туда не очень просто — вплотную к стене несётся неширокий, но довольно полноводный ручеёк. Внутри везде обломки и разный мусор, но ещё можно определить, где были лаборатория, производственные помещения, душевые, туалет; стоят ёмкости для обработки урановой руды…

А теперь хочется скорее увидеть своё, родное! Верхний Бутугычаг совсем близко, но дорога выше фабрики завалена камнями — это последствия селя, о котором мне говорили в администрации. Туда только пешком, причём одному: Дмитрий как бы невзначай ещё по пути сюда обмолвился, что с ногами у него неважно. Досадно, и странно, конечно, как же он тогда охотится, но выяснять такое глупо. Идти одному даже с карабином он мне не советует. Вскоре мне придётся убедиться — совет разумен.

На большой сопке к северу видны штольни и остатки дорог, за ней был когда-то Верхний Бутугычг. Как близко…

Очень жаль — упущенные возможности повторяются редко. Полюбовался на синь-даль родной сторонки, «пофоткался», немного «намахнули» и двинулись обратно.

На полпути к Нижнему Дмитрий вдруг останавливает машину и выскакивает с карабином. Метрах в двухстах-трёхстах от дороги лакомится ягодами взрослый медведь.

— Не убивайте его!

— Не надо?

— Не надо!

Дмитрий опускает карабин. Только потом до меня дошло: он мог серьёзно на меня обидеться за такое вмешательство…

На Нижнем остановились напротив школы. Дмитрия звать с собой уже не удобно, иду один и без карабина, без него сподручнее. Да и вряд ли я сумею им воспользоваться, если косолапый устроит мне неожиданную близкую встречу. Из книг Федосеева мы знаем, какой это умный и коварный зверь.

Спускаюсь с дороги, перехожу речку, слегка черпая в сапоги, и продираюсь через кусты к школе, всё время начеку. До Дмитрия отсюда метров триста, не меньше, на его помощь можно не рассчитывать.

Вот они, милые развалины моей самой первой школы. Крыша, как и заветный альбом, тоже давно где-то в другой форме материи, часть стен отвалилась, кое-где торчит арматура, наверное, и здесь сказалось землетрясение.

Но в основном остов здания ещё сохранился, и я вижу, где были мой класс, учительская, пионерская комната, квартиры наших незамужних девчонок-учительниц и семьи сторожа Петровича. Внутри стен растут лиственницы.

…А нескольких больших лиственниц, стоявших когда-то перед школой нет. На них иногда неожиданно появлялись белки, и если это происходило во время перемены, то зазвать нас в классы было непросто. Белки перебегали от одного дерева к другому, а мы с ошалелыми криками пытались поймать их.

Что нужно было этим симпатичным зверькам на стоявших на оголённом месте лиственницах? Непонятно.

Звенит тишина, не слышно даже речку. Здесь особенно ощущается толща минувших лет, и как хорошо было бы не спеша обойти каждый уголок кажущегося теперь таким маленьким пространства, где стоял Нижний Бутугычаг. Обойти и определиться: здесь стоял наш дом, здесь клуб, здесь больничка… Отсюда видны развалины комбината…

У каждого на свете есть места

Что нам за далью лет всё ближе, всё дороже.

Там дышится легко… Там мира чистота…

Всё во мне противится поспешному уходу, крутится в голове дурацкая присказка; «если нельзя, но очень хочется, то можно»…

Но только не предаваться блаженной ностальгии в одиночку и без оружия в медвежьем краю. Хорошенький может получиться «подарочек» родным, не подозревающим, что я полез в такие «джунгли». Немного посидел в своём классе на полуобвалившемся каменном подоконнике, пофотографировал и поспешил к Дмитрию.

…К вечеру в Усть-Омчуге опять пошёл дождь — ну, чем ни Магадан 53-го года? А меня пригласили зайти в редакцию «Теньки» и немного рассказать о себе. Потом мне пришлют выпуск с моим «интервью».

Наутро надеюсь взять реванш за упущенные вчера возможности. Глава поселковой администрации Владимир Виняр, случайно узнав, зачем я приехал, тоже захотел посмотреть на Бутугычаг.

Перед этим знакомлюсь с замечательной женщиной, Грибановой Инной Васильевной, автором уникальной книги «Тенька. Виток спирали». Её книга — поистине подвижнический труд о сталинских временах в этих местах, учитывая то обстоятельство, что после закрытия «Дальстроя» не очень-то заботились о сохранении его архивов, скорее наоборот. Мало того, она создала в Усть-Омчуге уникальный музей той эпохи на тенькинской земле.

Наши с ней судьбы сложились асимметрично: я здесь родился, рос и навсегда в отрочестве покинул Колыму, она приехала сюда с материка по распределению и осталась.

С нами едет редактор «Теньки» Светлана, благодаря ей у меня появятся несколько хороших фотографий. Едем без ружья, но Инне Васильевне не в первой без оружия идти с компанией на Бутугычаг.

— Медведь нас услышит и предпочтёт обойтись без свидания.

Мне кажется, сегодня я обязательно попаду на Верхний…

Не доезжая до бутугычагской отворотки, Инна Васильевна показала мне на крутую сопку справа.

— Вот там раньше проходила дорога на Бутугычаг.

Стало понятно, где я мчался когда-то на полуторке по крутым дорогам над глубокими обрывами, ограждёнными создающими мираж городской цивилизации аккуратными столбиками. Сразу поехали к Верхнему Бутугычагу, но за два-три километра до Коцугана Владимир, в отличие от Дмитрия, не решился форсировать болотистое место, и дальше пошли пешком. Как назло начался дождь.

Подъём был небольшой, но меня прихватила стенокардия. Отстал от всех метров на триста. Шёл и вспоминал вчерашнего медведя – как он себя поведёт, если встретимся снова? Именно где-то здесь он шатался вчера. Ответит ли мне добром? Вряд ли… Но обошлось, хотя недавний помёт на дороге был.

Инна Васильевна говорит, показывая на нанесённые селем камни, что дорога на Верхний вся такая же. «Очень хочется», но из-за чёртовой стенокардии тащиться туда по бездорожью и на приличный подъём неразумно. Походили по фабрике, и возвратились к «уазке».

Остановились у небольшого кладбища Нижнего Бутугычага, оно давным-давно заброшено, да ещё несколько лет назад его навестил пожар. Пожары и время неумолимо стирают память: на большинстве памятников уже невозможно ничего прочесть. Упоминавшийся мной ранее молодой офицер погиб при исполнении служебных обязанностей в 1953 году, по-видимому, после нашего отъезда, иначе мы чего-нибудь слышали бы об этом.

Ещё среди немногих уцелела табличка с надписью: «Мария Макаренко 1904-1953 г.г.». Вспомнил, незадолго до отъезда у Нади Макаренко заболела мама, выходит, прожила она ещё совсем недолго.

Посетили ли родные молодого офицера его последний приют, навещали ли после закрытия Бутугычага могилу Марии Макаренко её муж и дети? Вполне может быть. А приезд родни офицера в то время, наверняка, оплатило государство.

…Трудно передать те чувства, которые охватывают здесь человека, когда-то уехавшего из посёлка, полного жизни и оптимизма.

…В середине девяностых в Сеймчане неожиданно умер старший сын тёти Риты Виктор. Приехать проводить его она не смогла – на билет у неё просто не было денег. Хоронила бывшая жена. Виктор был мастеровым и очень деятельным человеком: имея квартиру, строил ещё и дом. Увы, после того, как в посёлке стало известно о смерти хозяина, и строящийся дом и квартира были разграблены. Примета времени?..

Не торопясь походили вокруг школы, Светлана запечатлела меня у дорогих развалин.

…На Верхний Бутугычаг я всё-таки попал, отправившись туда по наводке Татьяны Салюты вместе с её однокашником Сергеем Карповым, как и я покинувшим Колыму, но регулярно приезжающим сюда в отпуск.

От Коцугана теперь туда можно подниматься или по Блуждающему, перепрыгивая с камня на камень, или по заросшему высокой густой травой и кустарником берегу, где сохранившиеся остатки дороги редки.

Тяжеловато в семьдесят с гаком скакать и продираться, моросит холодный дождь, коченеет спина… Но охота пуще неволи, да ещё как!

Блуждающий заметно полноводнее, чем когда-то в детстве. Сергей замечает, что в затяжные дожди он ворочает огроменные камни и указывает на высокие кусты на правом бережке.

— Излюбленное место медведей.

Но сегодня с нами двустволка, к тому же, отходя от фабрики, пару раз выстрелили. Пусть знают: «Мы идём! Посторонись, мелкота!».

Дошли до места, где была производственная площадка и каменное здание конторы рудника. Идти здесь легче – на моей памяти эта площадка когда-то была хорошо натоптана. От здания конторы чуть-чуть остались стены первого этажа и бетонный пол, но видно, что это строение было очень добротным.

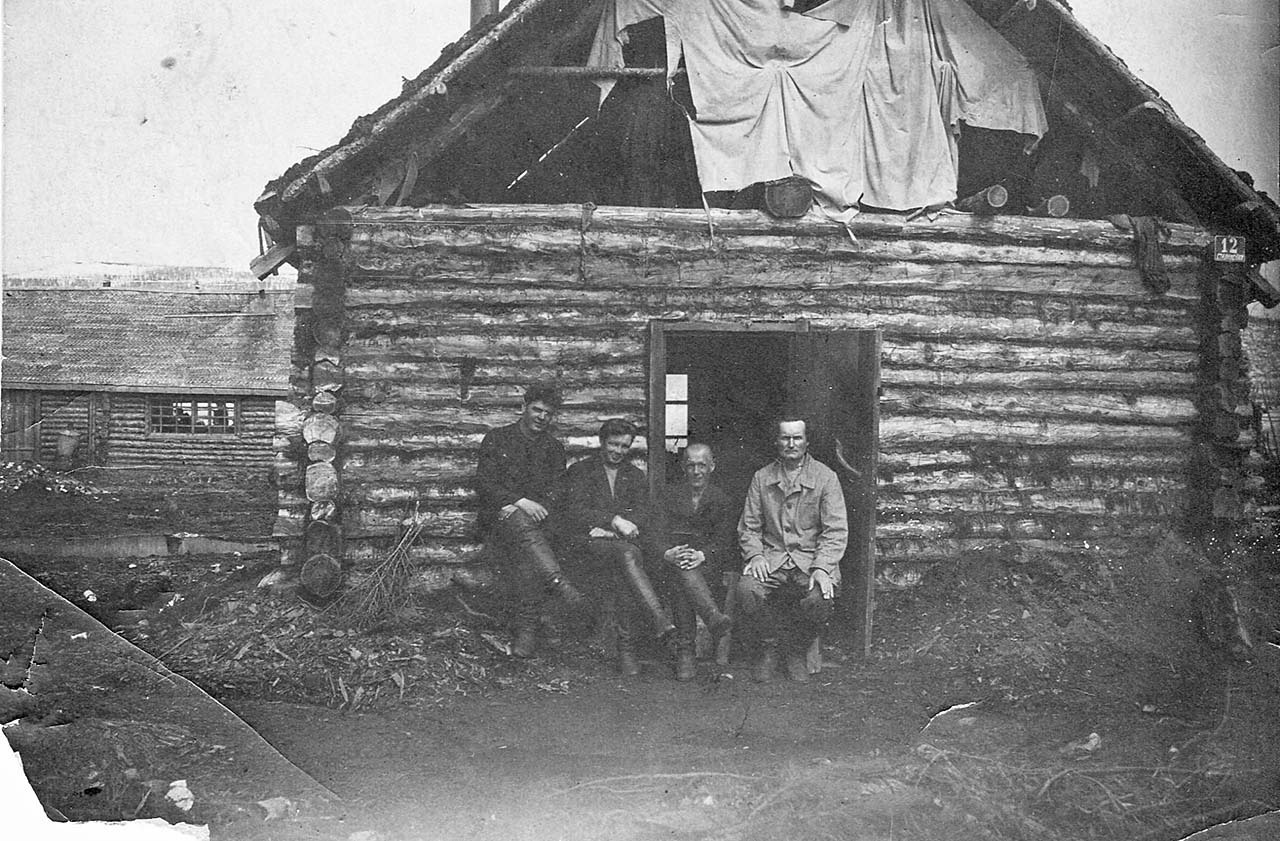

На правом бережке наткнулись на каменный барак с решётками на окнах, с ещё сохранившейся печкой, но без крыши.

А на левом лежит большая куча старых ботинок, в которых ходили заключённые, и ещё какое-то их барахло.

Поднялись ещё немного, и вот оно место, где когда-то был Верхний Бутугычаг. Всё также стоит пара терриконов из отходов породы после добычи касситерита, стоят окружённые колючкой руины дизельной электростанции, но на склоне так знакомой мне крутой мрачной сопки нет «ворот» из ровных каменных плит. Тоже, наверное, из-за землетрясения. Ямы, когда-то наполнявшейся бутылками из под коньяка, тоже не видно. И я не могу теперь сориентироваться, где же был наш маленький домик.

Легко шагать по ровной каменистой земле Верхнего Бутугычага. В знакомом ущелье не приживаются даже лиственницы, зато оно постепенно зарастает кедровым стлаником и становится более привлекательным. Бывшая полностью деревянной жилая часть посёлка словно испарилась — никаких следов. Подальше стоят стены каменных бараков Центрального лагеря — это уже конец бывшего здесь Верхнего Бутугычага. Лет через пятьдесят они будут едва видны в зарослях стланика. Жизнь сюда больше не возвратится…

Следующим утром долго жду автобус с Омчака на Магадан, пока продавщица ближайшего магазинчика не сообщает неприятный сюрприз: автобусы уже третий день не ходят — из-за обильных дождей дороги стали непроезжими. Кто-то советует идти к заправке — может, попадётся лихой водитель и домчит как-нибудь до Магадана. Но таковых нет и день и два.

В диспетчерской районной администрации говорят, что в Магадане уже скопилось много отпускников, жаждущих вернуться домой в Усть-Омчуг, поговаривают даже о возможном варианте с вертолётом. Но всё это не дальше разговоров, может, потому, что вертолёт дорогое удовольствие…

Одна из диспетчеров, Алла Чулкова, пожалела меня и вскоре договорилась с одним из коллег по администрации подбросить вечером до Магадана в числе других жаждущих. Автобусы всё ещё не ходят, но смельчаки уже рискуют.

Алла выросла на Ветреном, и очень напоминает мне ту славную девочку Аллу, с которой я когда-то познакомился в пионерском лагере. Своей эффектной внешностью, добрым и открытым нравом настоящей колымчанки. Конечно, она намного моложе, чем та Алла из детства…

Наша «уазка» лихо несётся сквозь густеющие сумерки. Когда поднялись в сопки, вдруг пошёл густой мокрый снег. Кто-то из попутчиков говорит водителю, что он даже зимой такого обильного снега не видел. А я такой снег когда-то видел много-много раз, а сейчас, думаю, не застрять бы нам здесь — в засыпанном снегом автобусе будет похолоднее, чем в кузове полуторки в июне 53-го года. Снег, в конце концов, прекращается, зато приходится подолгу ехать прямо по разлившимся речкам. Вода уже явно спадает, но можно представить, что в самый разлив найти здесь свою погибель очень легко. Разговоров на эту тему в мои давние годы я не помню. Наверное, потому что родителям не было большой нужды мотаться в Магадан.

Поздно вечером приезжаем в Сокол. Ночевал в старой гостинице — пара двухэтажек 50-х годов. Завтракаю в кафе гостиницы. Борщ напоминает помои, пельмени мерзкие. Не ожидал. Да ерунда это всё, конечно. Огорчает другое — опять я не попадаю в Магадан, а так хотелось бы побывать там, особенно в музее.

В самолёте севший рядом молодой парень говорит, что какой-то, по сути незнакомый, мужик попросил его взять с собой три огромных рюкзака с красной рыбой и кому-то передать их по прилёте в Москву.

— Как он с вами рассчитался за такое серьёзное одолжение?

— Никак.

— И ничего не пообещал при передаче в Москве?

— Ничего…

В Шереметьево на выдаче багажа общими усилиями мы «разведём» появившегося приёмщика на «пятихатку».

А пока до последнего всматриваюсь из иллюминатора в уплывающие от меня колымские сопки. Неужели я больше не увижу свою родину…

Но нет. Через год приезжаем сюда с Юрой. И на этот раз Магадан от меня не уйдёт.

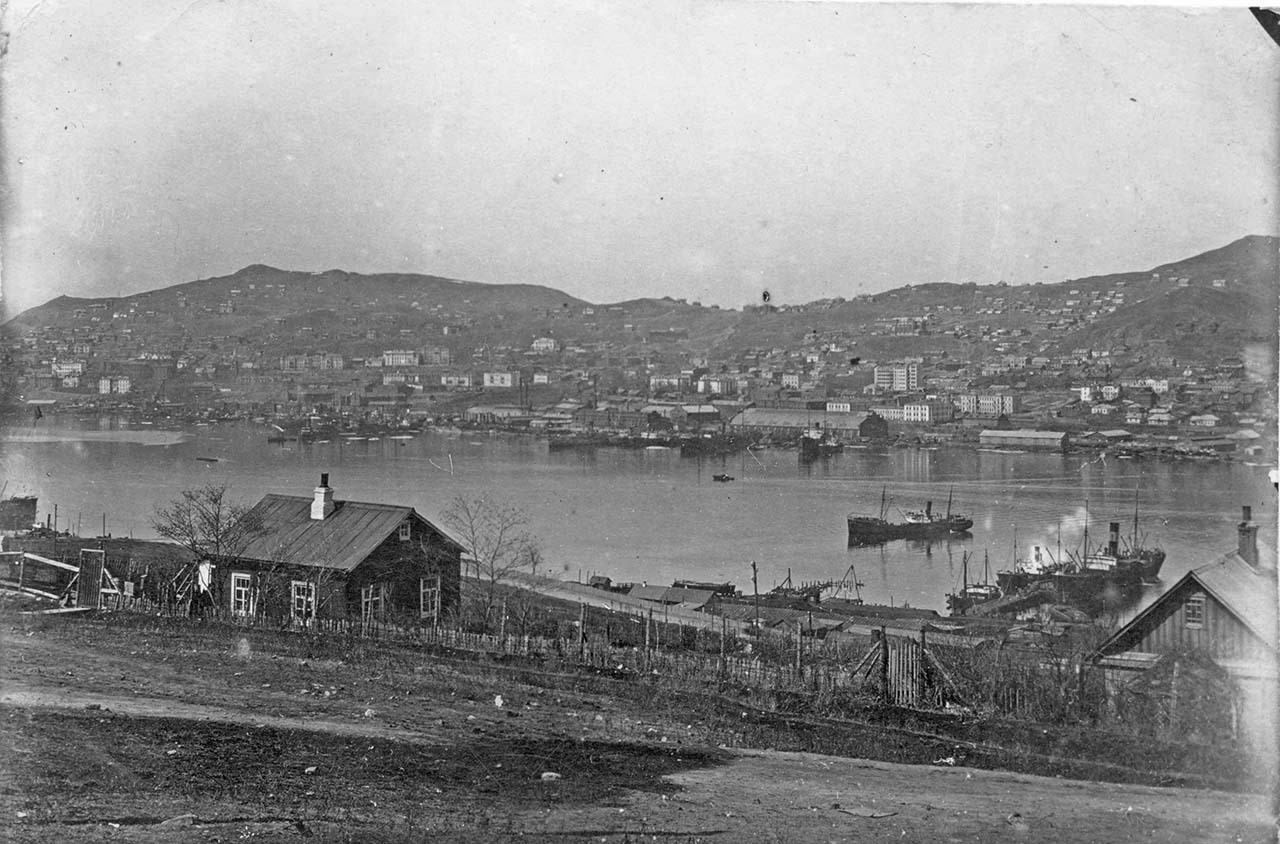

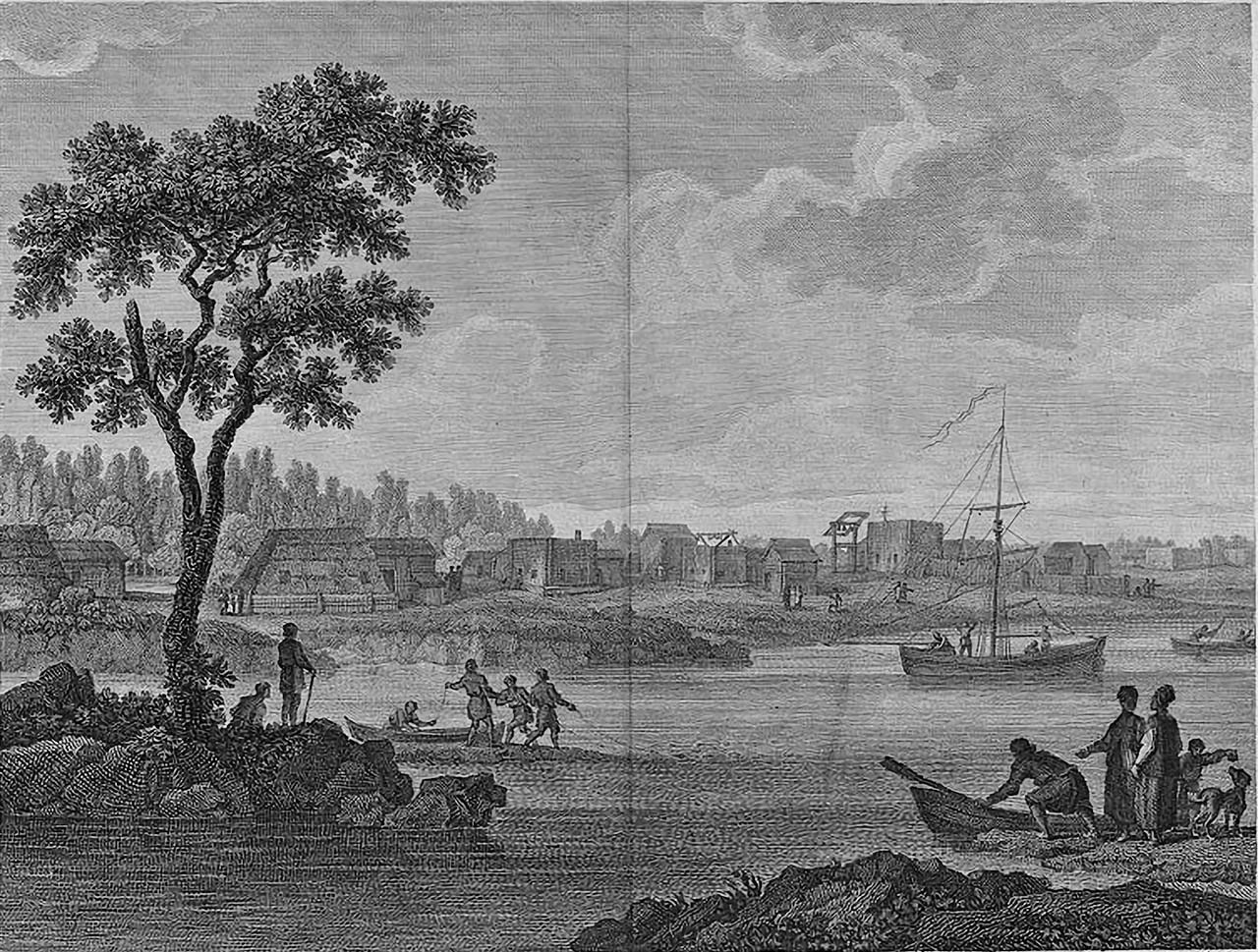

Он совсем не похож на тот мрачноватый и сумрачный город, что мы оставили в далёком 53-м. Где те транзитки на въезде и в порту, где та гостиница, где тот жалкий парк со скудным набором развлечений, тот непритязательный базарчик с видом на море, на деревянных рядках которого ничего не было, кроме рыбы по весьма умеренным ценам?

И мне, и Юре немного грустно оттого, что ничего памятного мы не находим, и всё же нам очень дорога эта незнакомая, созданная почти заново столица колымского края. И ещё приятно знать, что этот замечательный город возведён свободными колымчанами.

Бродим по берегу Охотского моря. Где-то здесь стоял барак Вачаевых, может, и сейчас ещё стоит…

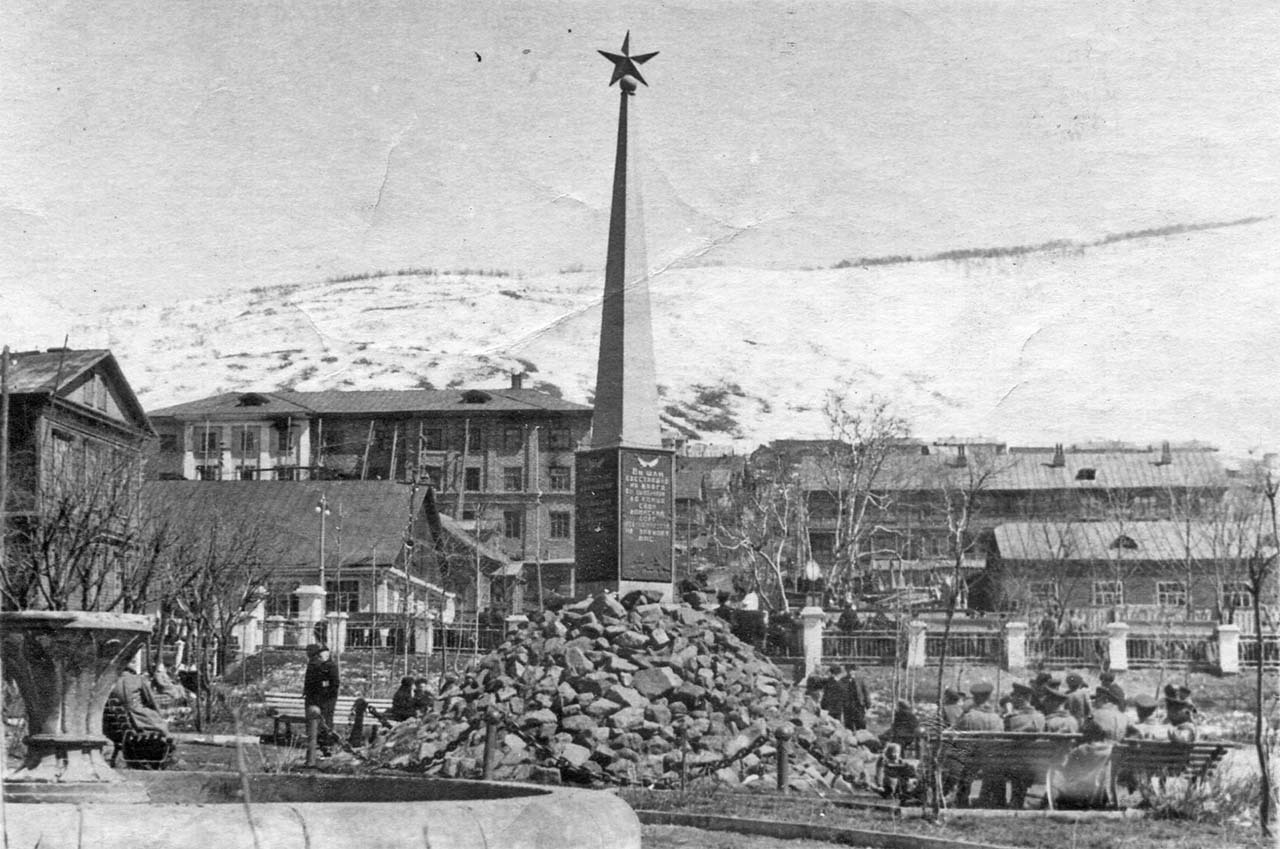

На охотском бережке скромненько притулился очень значимый для нас постамент. Это памятник первостроителям Магадана. Но почему Магадана, а не всей Колымы? Хороший памятник, но мне представляется, он должен быть более величественным, потому как грандиозны были их дела в ту суровую эпоху.

Памятник Высоцкому. Популярен здесь московский бард. Заслужил! В одном из своих самых лучших шлягеров «популярно разъяснил невеждам», что Магадан нормальный и зовущий к себе город.

Здесь к месту был бы и памятник В. Шаламову, и первому поэту Колымы П. Нефёдову, со стихами которого нас мама знакомила ещё в сороковых…

Памятный кинотеатр «Горняк», где когда-то лихие магаданские мальчишки отобрали у меня последний бутугычагский сувенир — искусно сделанный заключёнными макет браунинга, когда я его за каким-то чёртом вытащил из кармана в фойе. Хотелось бы вновь посетить его, но на афише значится какая-то современная «лабуда», и потому, не откладывая, спешим в музеи.

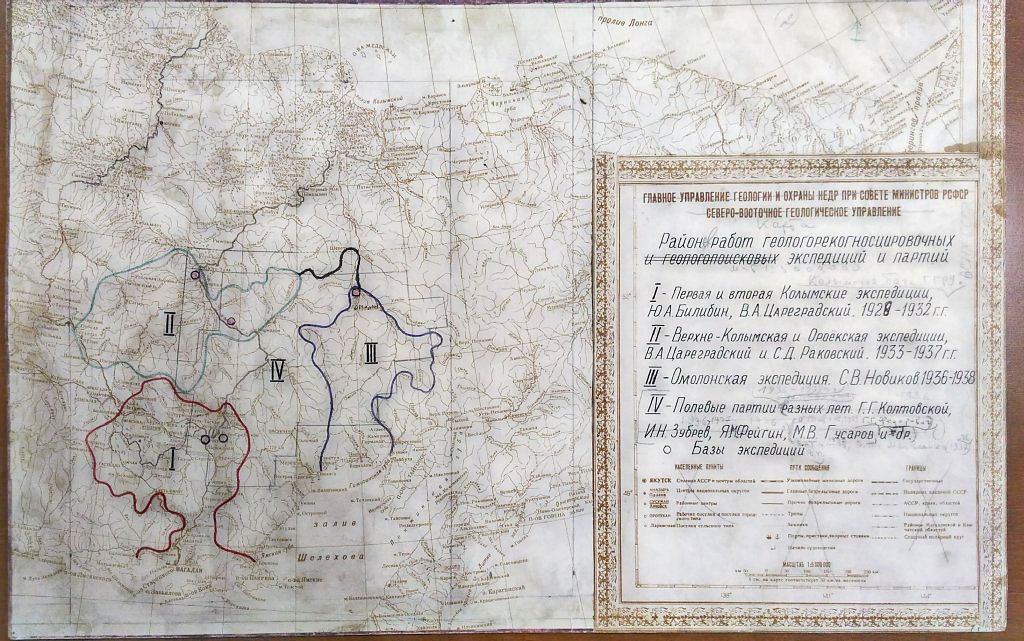

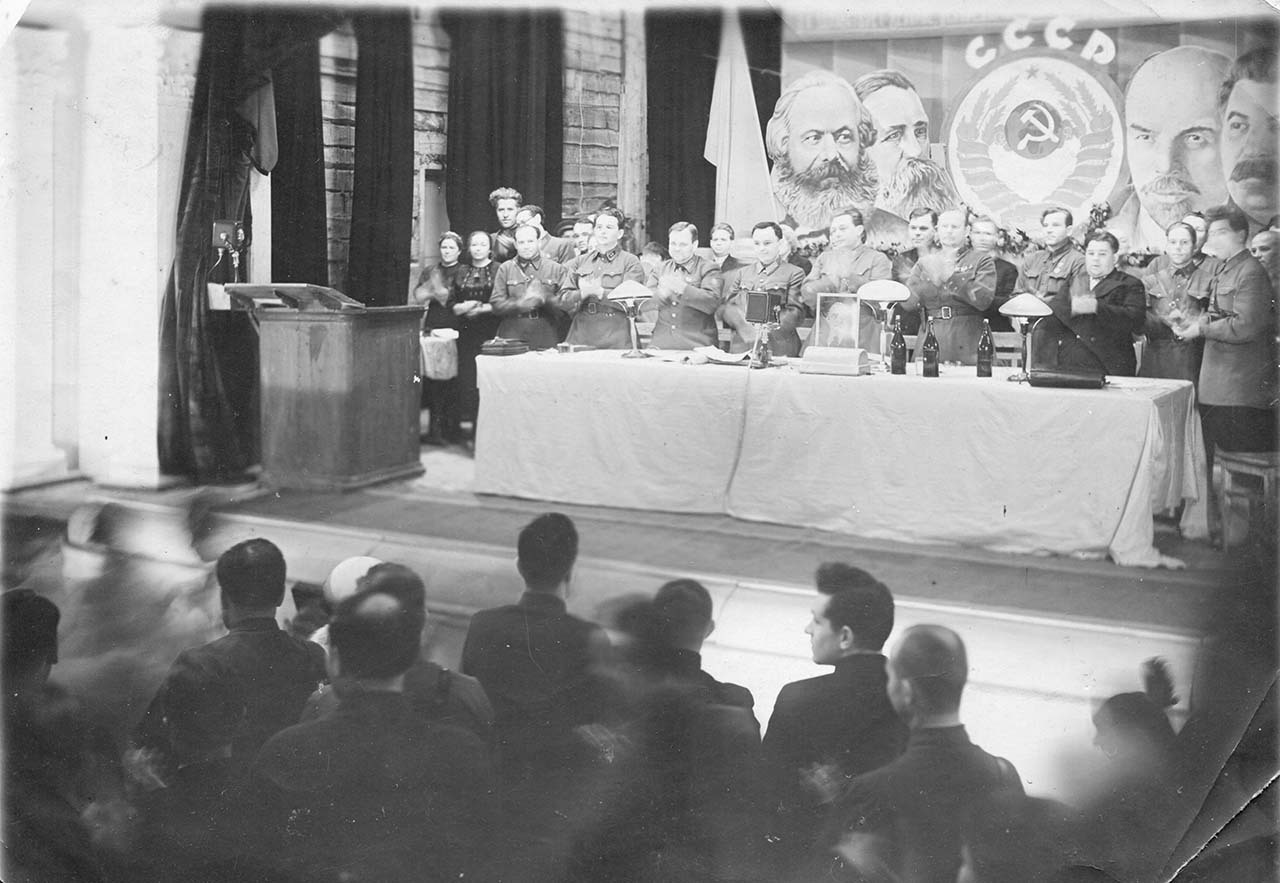

Музеев, подобных магаданским, наверняка, больше нигде нет. В краеведческом самая обширная экспозиция посвящена колымскому аналогу ГУЛАГа — Северо-Восточным лагерям. Но я неплохо помню приметы «дальстроевских» лет, и для меня экспонаты музея на эту тему откровением не являются.

Глубоко тронули материалы по Великой Отечественной войне. Приятно знать, что среди воевавших магаданцев четыре Героя Советского Союза. О Скуридине, повторившем на новгородской земле подвиг Матросова, у меня когда-то даже была трогательная детская книжечка, а вот здесь с этим замечательным земляком удалось познакомиться поближе.

Оригинально организовано посещение Геологического музея: группа вас или ты один, всё равно надо заплатить целую тысячу. Но это стоит того!

Пробыли мы там долго, и всё это время работник музея рассказывал нам о природе и богатствах колымской земли, а мы, внимая ему, часто оглядывались на мамонтёнка, совсем недавно извлечённого из вечной мерзлоты колымской земли и вполне прилично сохранившегося. Ну, где ещё можно увидеть такое? В этот музей хотелось бы прийти ещё не раз и не два…

Заглянули на рынки. Рыбные развалы впечатляют, но на то и Дальний Восток. Увы, цены почти московские, правда, и товар качественный, совсем не то, что перемороженное рыбное гнильё на прилавках бескрайнего «материка».

В аквариуме плавают живые крабы, хватаем их пальцами за клешни, фотографируемся и быстро отдёргиваем: мало ли что! Краб в июле 2017-го стоит две тысячи целковых. Сколько же это на сталинские деньги? Кажется, где-то сто-двести рублей. Немало: сто рублей в те времена это не формально равная ей хрущёвская «красненькая», а очень уважаемая сумма. Школьный сторож Петрович за сто рублей продавал десяток яиц — дефицитный в то время на Колыме продукт, и это считалось дорого.

Не знаю, как Юре, а мне жаль, что жизнь прошла не в Магадане.

…В Усть-Омчуге нас встречает Алла и пристраивает в пустующей квартире своих знакомых

Погода стоит такая, что, кажется, вернулось благословленное колымское лето нашего детства. Нам приятно погулять по Усть-Омчугу, забраться на популярную здесь сопочку Чихара и полюбоваться окрестностями, посетить уже знакомый мне музей истории Теньки.

С поездкой на Бутугычаг снова непросто. Но доброй Аллочке удаётся всё организовать.

Мы, не торопясь, обходим развалины своей школы, потом идём к останкам «комбината». По мнению одного из моих новых знакомых по Усть-Омчугу, Александра Валеева, его здание было взорвано. Похоже, так оно и есть – видно, что это очень добротное здание из дикого камня разрушилось как-то по-другому, чем школа. Зачем это было нужно делать, непонятно. И всё равно ещё можно определить, где на втором этаже был кабинет старшего маркшейдера, Ивана Морозика.

Долго бродим вдоль главной сопки. Никаких строений, кроме развалин школы и комбината, на месте Нижнего Бутугычага не сохранилось, везде, где погуще, где пореже, растут молодые лиственницы. Изредка можно наткнуться на кучку кирпичной крошки, на дверцу от печки, на старый потемневший чайник. Но где стоял наш дом, определить уже невозможно…

У подножия «трапецеидальной» сопки переходим Террасный, он здесь уже совсем небольшой. Вода, несмотря на тёплую погоду, почти ледяная. Вскоре натыкаемся на медвежью ловушку. Впечатляющее сооружение. Её приволокли сюда, видимо, спустя многие годы после закрытия Бутугычага, когда здесь появились медведи, видно, что стоит она тут тоже очень давно. И как только сумели подтащить такую махину за сотни метров от дороги?

Ловушка сделана капитально: польстится косолапый на приманку, а назад уже не выбраться. Становится даже жаль попадавшихся в неё мохнатых бедолаг.

Я ещё в первый раз хотел забраться на какую-нибудь из основных сопок Бутугычага. Полезли на «трапецеидальную» и как когда-то снова в лоб. Возвышается она над долиной всего-то на 220 метров, как и главная, но склон здесь круче, а кусты стланника реже, приходится местами цепляться за колючки. Жарковато, отдыхаем в тени стлаников. Да, в далёком 53-м я забирался пошустрее.

С вершины открывается замечательный вид на бутугычагские дали — самое дорогое для меня место на земле, где когда-то осталось моё счастье. Солнечное марево заслоняет страну синих гор, очень жаль, и всё же хочется жить здесь и непременно возвращаться сюда после отлучек…

Под вечер посидели у костерка на берегу Блуждающего. Западные сопки вскоре накрыла тень, как в те далёкие вечера начала пятидесятых, и сердце наполнилось болью воспоминаний…

Прощай, моя далёкая родина. На этот раз навсегда.