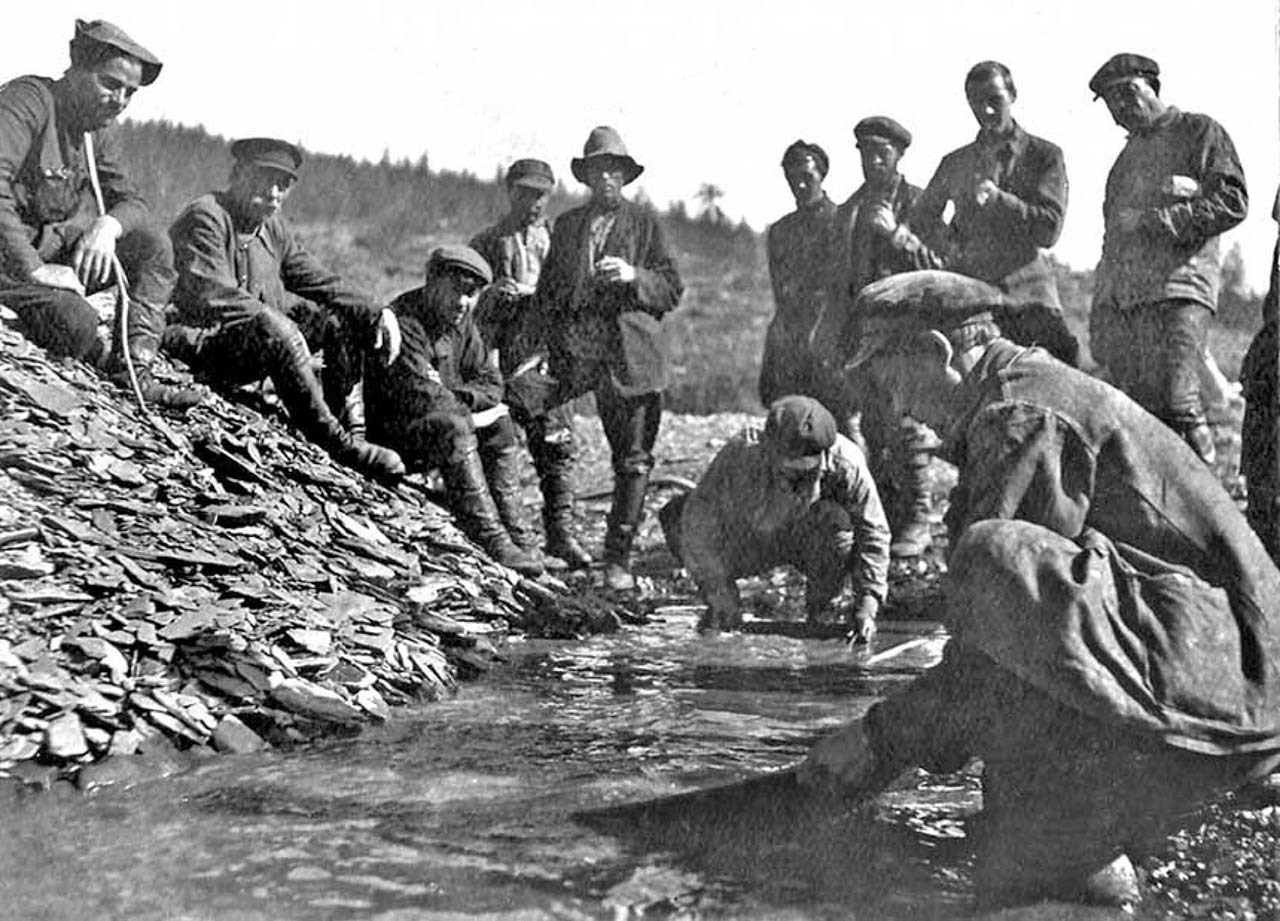

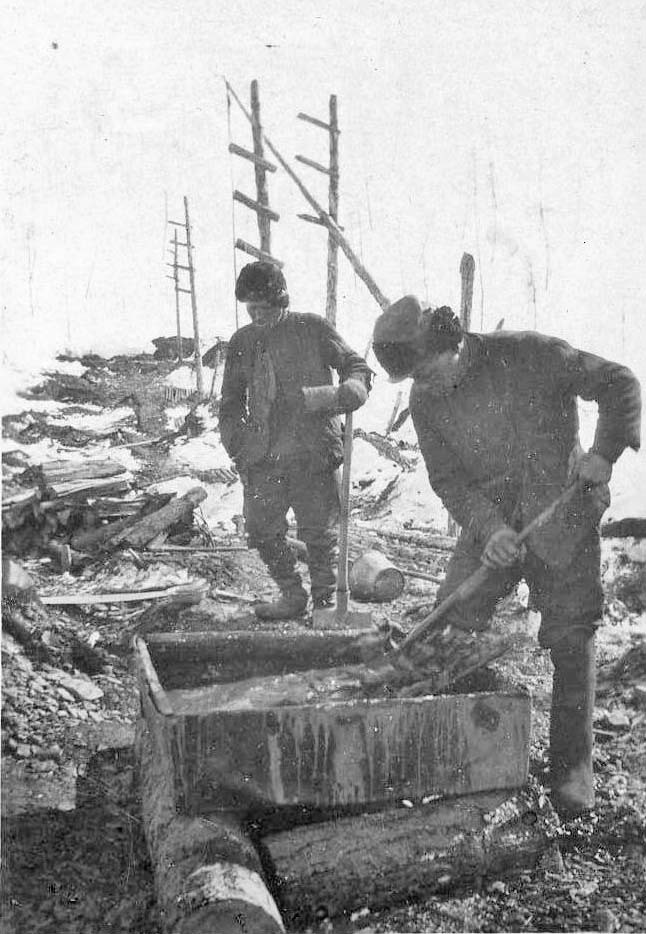

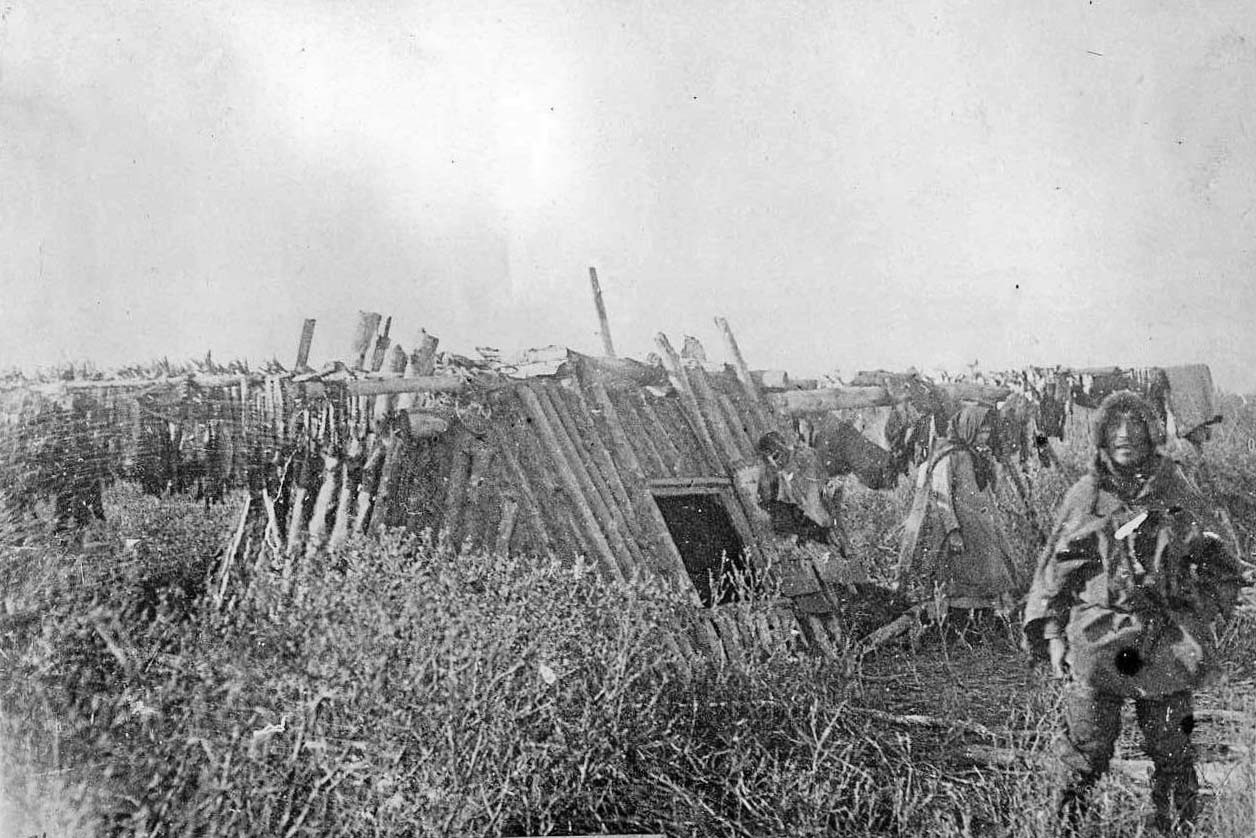

На шурфовочной линии. Начало 30-х годов.

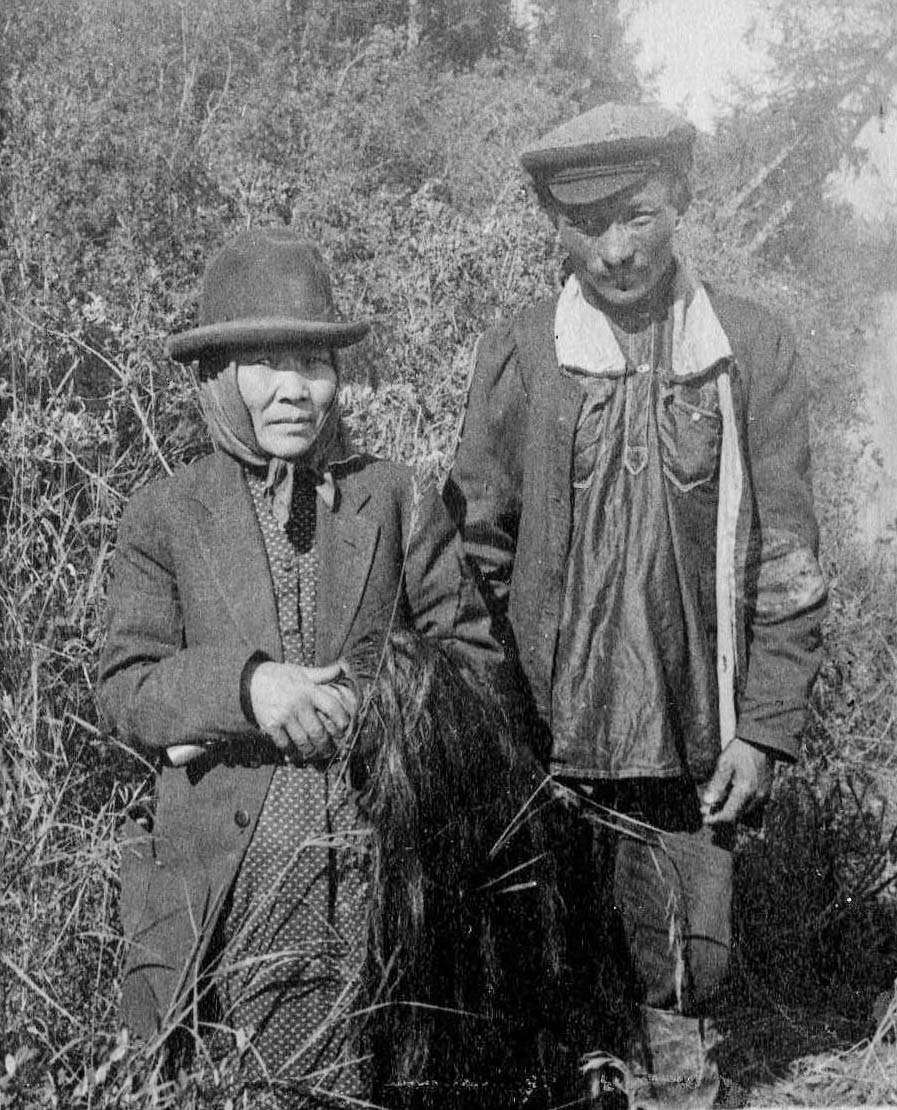

В зиму 1931-32 годов работать на разведке мне не пришлось. За лето 1931 года было завербовано много рабочих, но не тот состав, о котором я писал выше. Вербовка шла строго по пропускам, но многие слышали, что на Колыме открыто богатое золото и можно быстро обогатиться. Вербовались люди, стремящиеся к лёгкой наживе, некоторые были романтиками, ехали по зову души.

Люди разных профессий, но редко кто из них знал, как добывается золото и сколько нужно труда, смекалки и изобретательства, энергии и знания. Никто из них не знал, что такое кайло и лопата. В их воображении и как они слышали от наших старых шутников-золотоискателей, что на Колыме «мох дери и золото бери». А когда приступили к работе, то оказалось — пенья, коренья да вечная мерзлота, а золота нема.

Как я описывал, в наших партиях были очень опытные и то, только три партии из пяти, с большим трудом, нашли золото.

Среди вновь прибывших началось брожение, недовольство, хотя им платили гарантийную ставку и давали продукты. Но люди лёгкой наживы, никогда не работавшие физически, ходили по баракам, предлагали игру в карты, любые представления, лишь бы где прокормиться и избежать работы.

Выехать на материк таким было не на что, а дорогу обратно не оплачивали, поскольку заключали договора на два года, да к тому же надеясь на лёгкую наживу, в пути набрали много аванса (а в то время давали аванс, сколько кто просил), а на деле оказался расчёт не так прост. Были, случаи, когда искатели лёгкой наживы, предвидя дальнейшие трудности самовольно бежали обратно в Магадан.

Из вновь прибывших тех, кто мог держать топор в руках, оставляли на строительстве, а большую часть, посылали по ключам на шурфовочные работы на разведке.

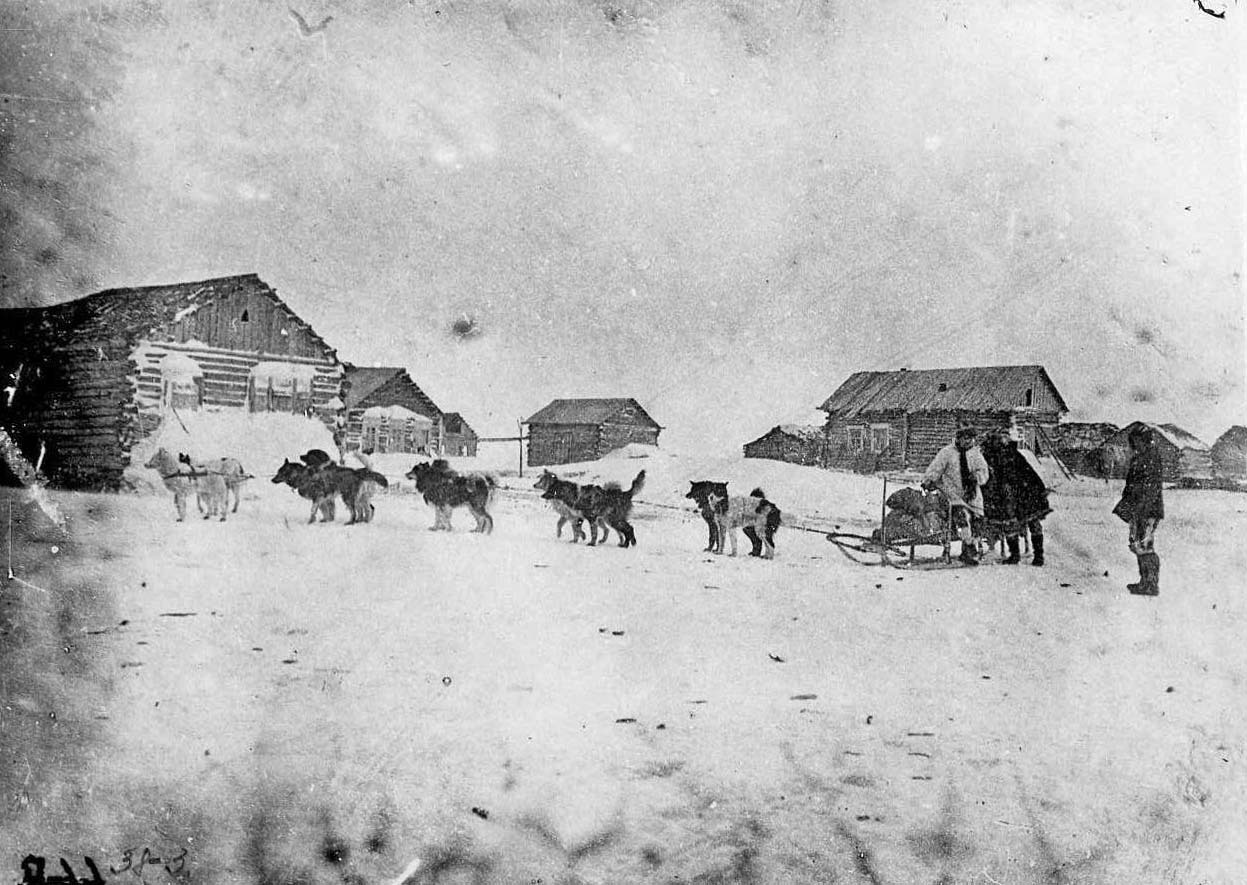

Из наших старых несколько человек остались работать до конца договорного срока: Юфимов Фёдор, Станкевич Ф., и я, то есть Мучкин. Мы были посланы горными мастерами с новыми рабочими. Мне было поручено разведать ключ Бьючунах, в тридцати километрах от прииска. Продукты по норме и всё необходимое для шурфовки было завезено транспортом, в том числе и необходимые медикаменты первой помощи: йод и немного марли. Всё хозяйство было на моём подотчёте.

Рабочих — шестнадцать человек, люди все разного характера и разного взгляда, разных профессий: от парикмахера до портного, но ни одного плотника и шурфовщика, а на ключе пришлось начинать всё с ноля.

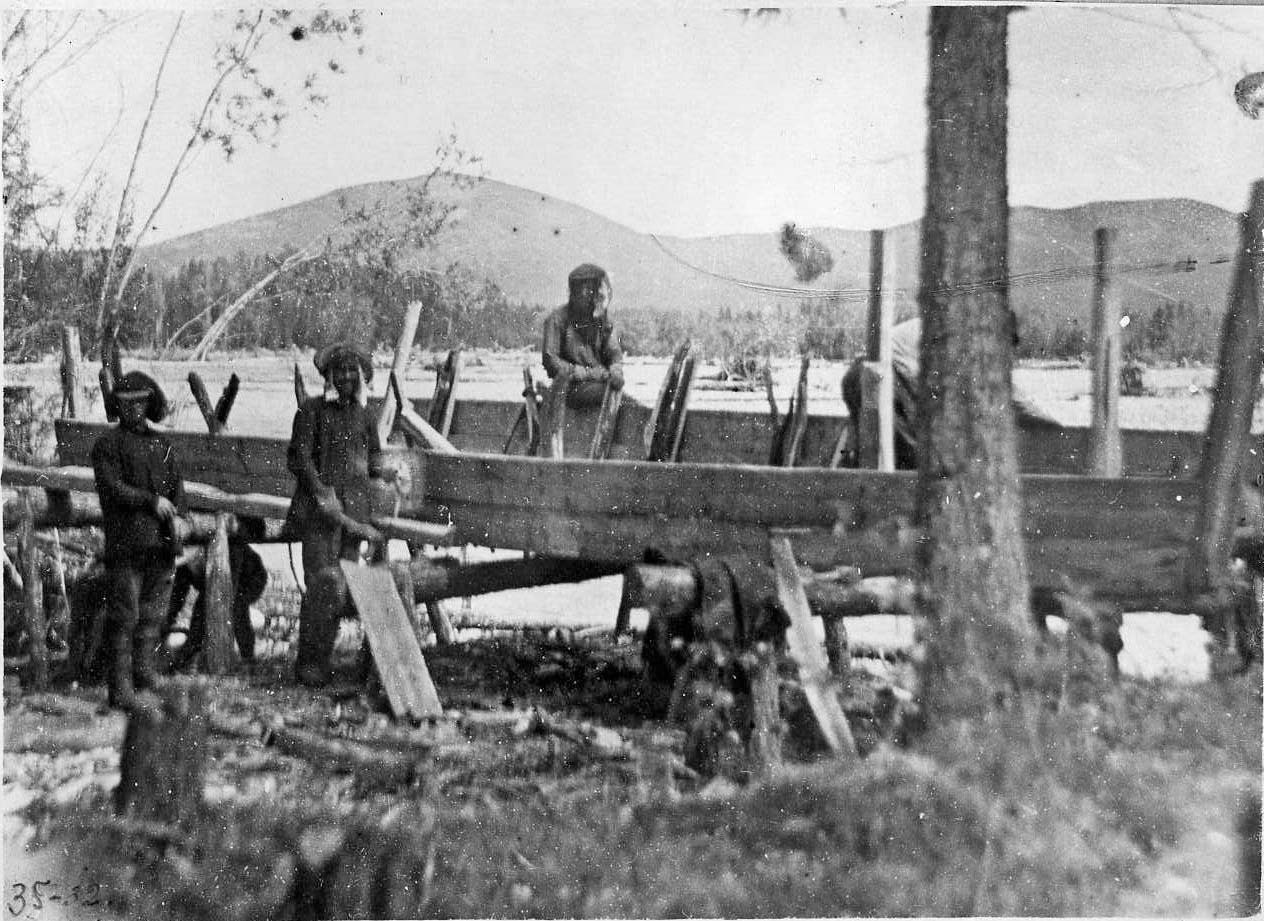

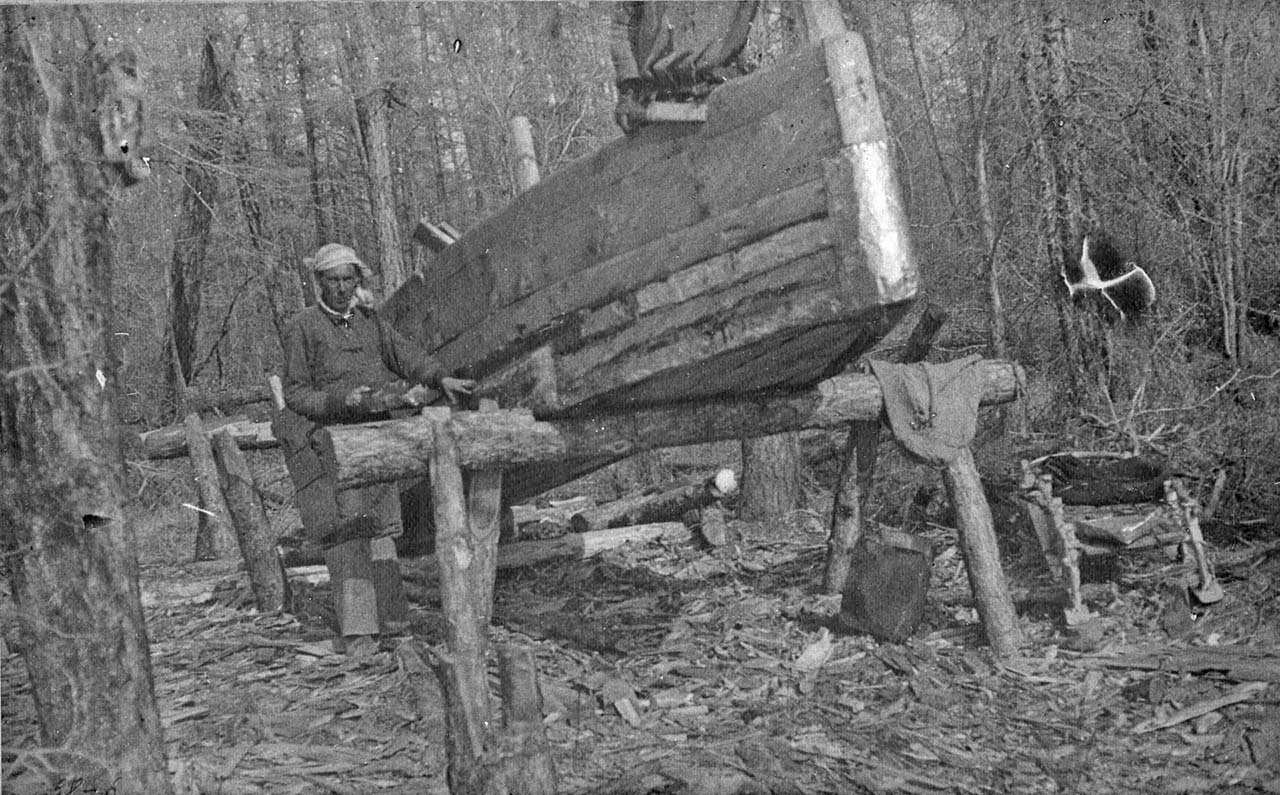

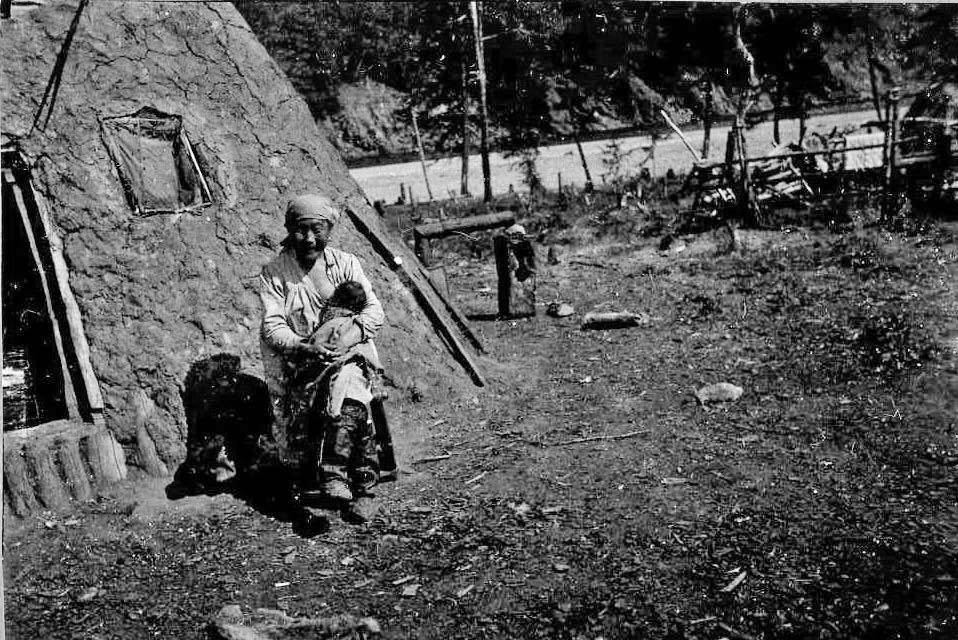

Большими трудами построили барак, мебель была такая же, как я описывал раньше. Печи и постельные принадлежности нам дали, повара выбрали из своих, освобождённого от всяких других робот. Я не могу сказать, что у них не было желания к работе, но большая часть рабочих в первый раз видели топор, пилу, а это всё требует хоть элементарного знания, поэтому был ли я у них горным мастером? На мне лежало изготовление топорищ, наточить топоры, пилы.

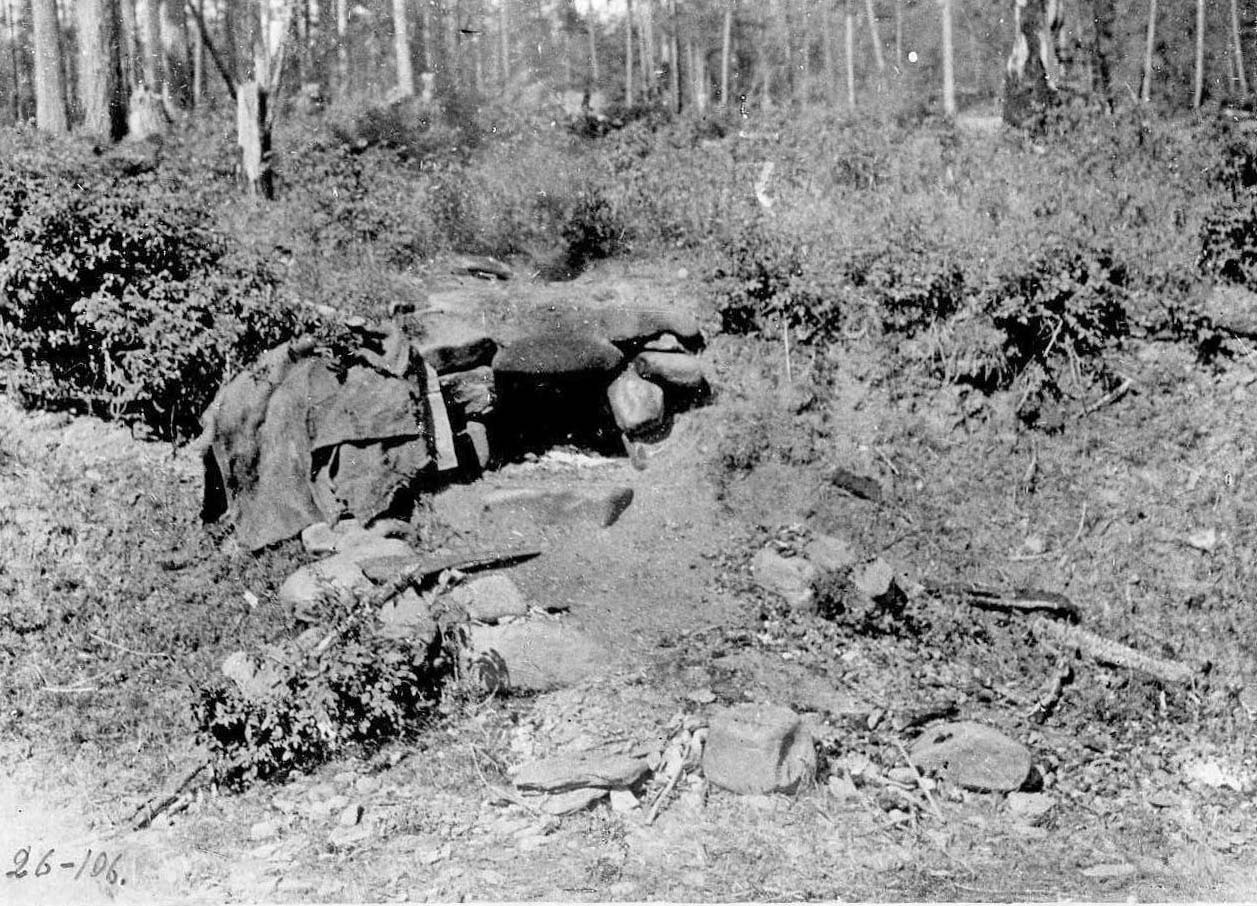

Постройка барака. 30-е годы.

Когда начали рубить барак, первый задел угла был мой. Да и мог ли я стоять и смотреть на них, как на беспомощных детей. Брал топор и становился первым, а потом они за мной. Также нужно было встать раньше других, помочь повару, который долгое время не мог приспособиться готовить в таёжных условиях. Выпечка хлебы лежала на мне. Спустя время выпечка хлеба поваром была налажена, жильё и быт стали приемлемыми.

Приступили к разведке, стали бить шурфы, здесь мне ещё было хуже. Люди в первый раз видят кайло и лопату, а это хотя и не хитрый инструмент, но которым нужно работать постоянно и требующее ухода: правильно поточить, поделать кайловище и черенки для лопат. Неправильное изготовление да ещё без привычки и за два-три дня набьёшь так руки, что не возьмёшься не только за кайло или лопату, но и даже за ложку.

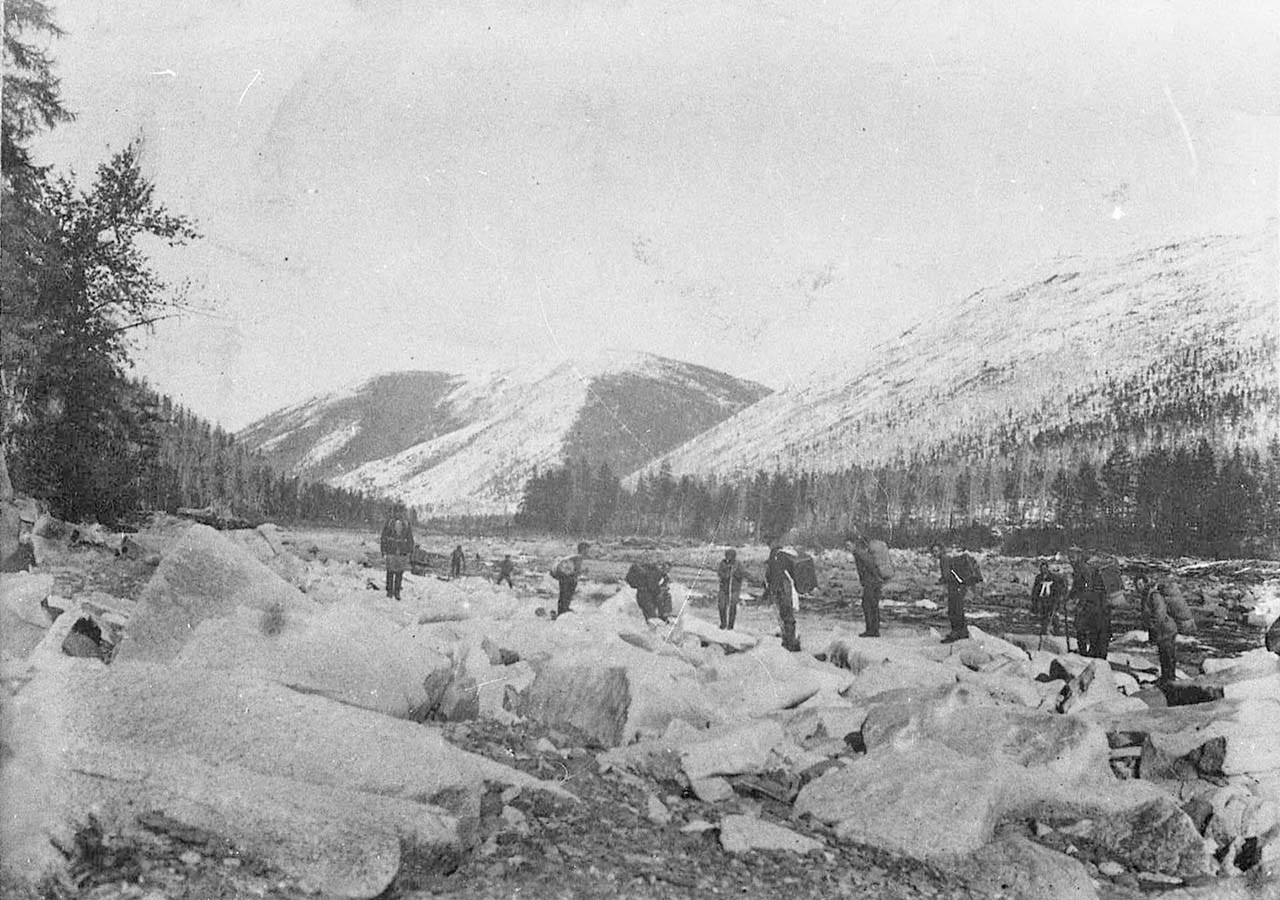

Также углубка шурфов требовала некоторых знаний и ловкости. Без этого можешь поломать кайло, лопату, а углубки нисколько не дать. Углубку шурфов проходили в вечной мерзлоте на оттайке дровами. Как уложить дрова, нужно знать, неправильная укладка пожога даёт обвал стен и нисколько углубки.

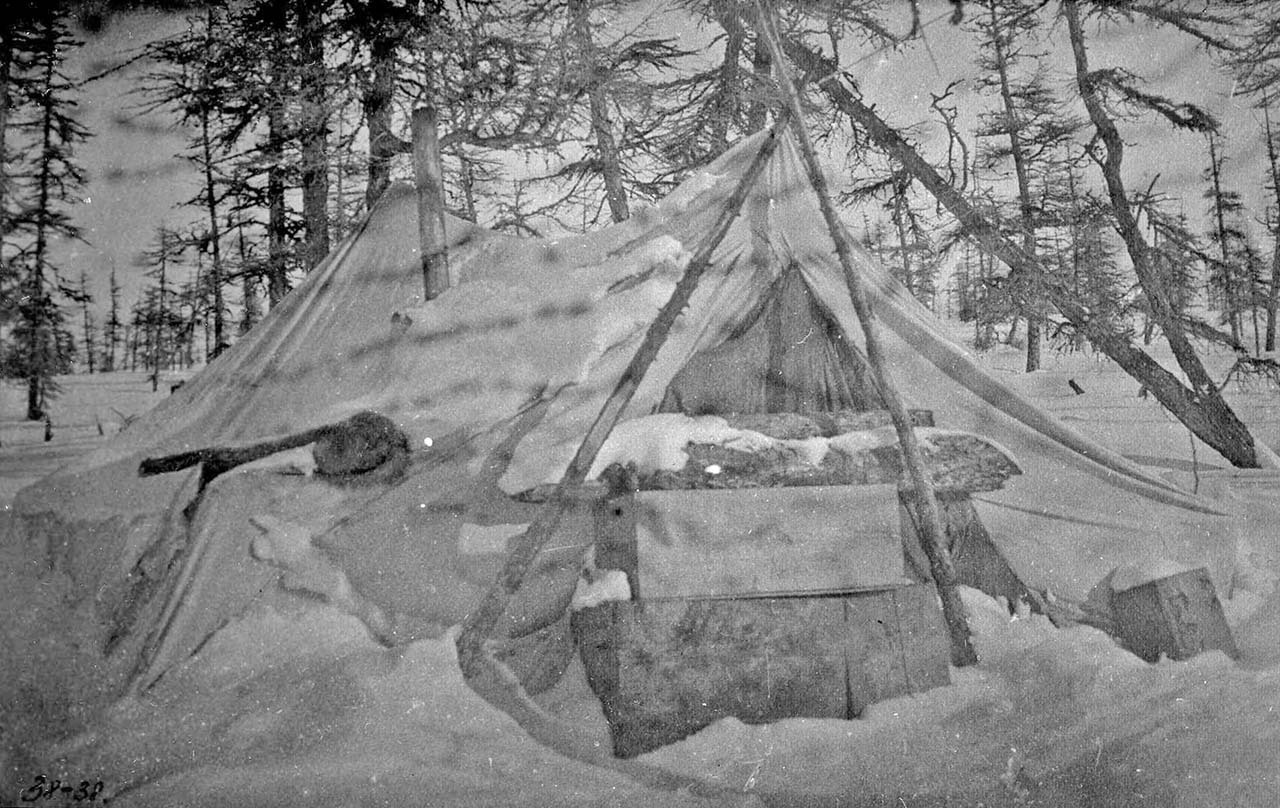

Шурфовочные работы зимой. 30-е годы ХХ-го века.

Всё это вышеперечисленное лежало на мне. Ещё раз: могли я считаться горным мастером и как ИТР? Нет, я был как рабочий и как учитель, который должен всё видеть и учесть, а чтобы научить, мне приходилось самому физически работать. Рабочие видели моё старание и отношение к ним, сами старались сделать как лучше, и не допускали никакого филонства. Прошли недели, месяца, рабочие стали приобретать навык в работе и мне стало легче, я уже мог иногда даже выехать на прииск с отчётами.

За хорошие показатели в работе к первому января 1932 года мне дали первую колымскую премию: патефон и несколько пластинок. Я отдал его рабочим в общее пользование и сказал, что это премия для всех. Все были очень довольные, так как из всех партий-разведчиков первая премия досталась нам. И даже прислали нам небольшую праздничную посылку, где был один литр спирта, а это в то время на Колыме это был самый большой подарок. Спирт нельзя было достать ни за какое золото.

Показатели как по производительности, так и по золоту были хорошие. Впоследствии там был открыт прииск «Спокойный» с богатым содержанием золота. Проработал я на разведке до первого мая 1932 года.