Нижний Бутугычаг, 1955 год. Из архива Леонида Морозика.

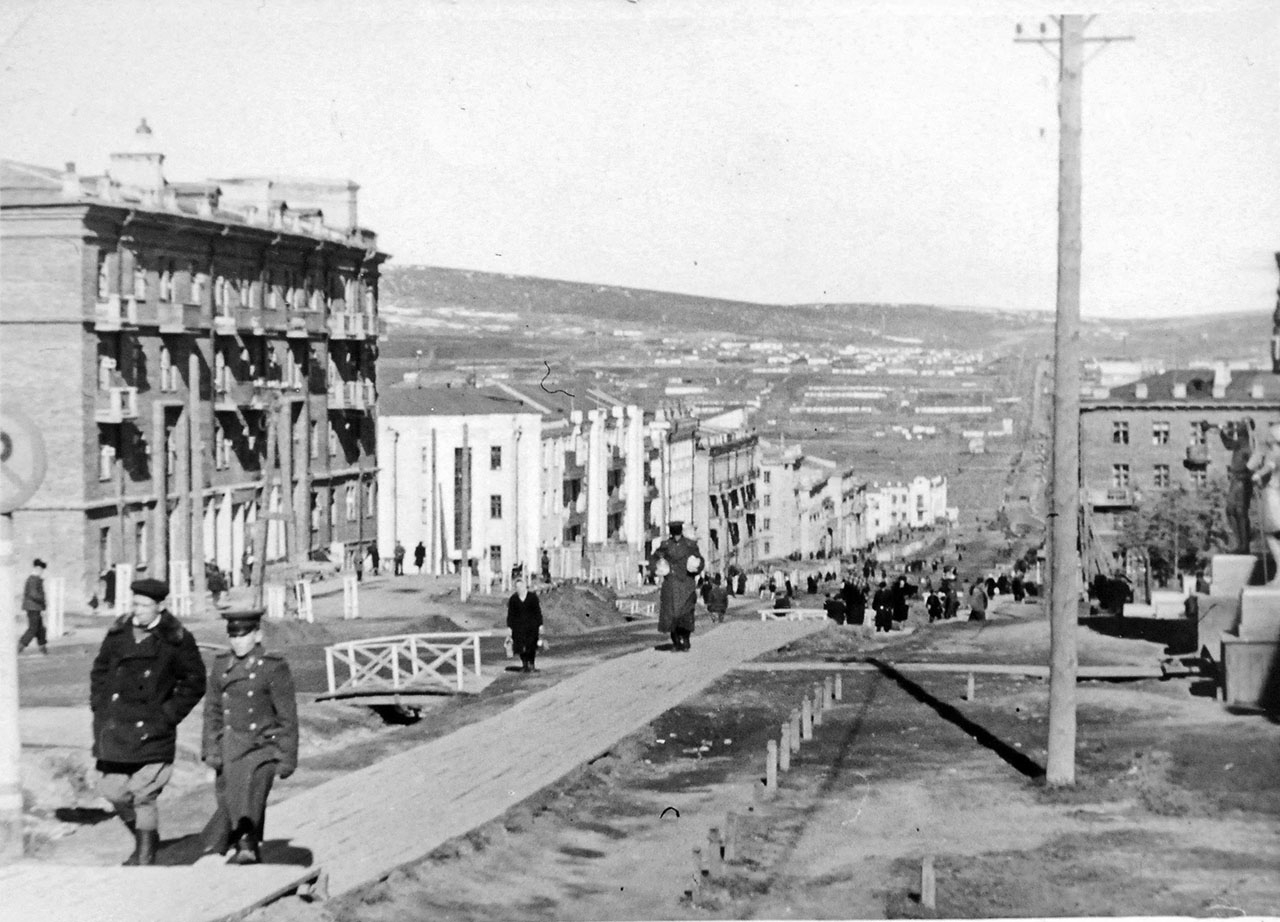

В эти дни мы переезжаем на Нижний Бутугычаг. Нам дали квартиру в одноэтажном четырёхподъездном доме. Как и на Верхнем, все жилые дома здесь деревянные и одноэтажные, оштукатурены снаружи. Возведённое недавно из дикого камня двухэтажное здание всего одно — его почему-то называют «комбинат». Видимо, потому что в нём будет располагаться управление комбината по добыче урановой руды. Комбинат — это производственный комплекс, включающий в себя рудник и горно-металлургический завод — так называлась фабрика по обогащению урановой руды.

(Когда мы приехали на Бутугычаг, этот завод ещё только строился километром ниже основной производственной площадки, и я до самого нашего отъезда с Колымы о нём так ничего не узнал).

Таких, как наш, с подъездами на обе стороны, домов всего три. Это самые большие дома, каждый подъезд на двух-трёх хозяев. Есть ещё несколько многоквартирных домов, но поменьше. Как и на Верхнем, есть маленькие домики на одного-двух хозяев.

В наших домах от общего коридора идут коридорчики для каждой квартиры. Мало того, в коридорчике за отдельной дверью есть маленькая кладовка, но отдельная дверь не спасает. Если там стоит бочка с капустой, то зимой содержимое из неё приходилось вырубать топором.

У нас «фатера» двухкомнатная. В первой комнате большая печь, но совсем не такая, конечно, как в деревне, обеденный стол и топчан для дневального или командированного. Во второй имеется побеленная кирпичная печка-стояк. В этой комнате будут общая спальня и гостиная. Все серьёзные застолья с гостями к моему неудовольствию будут проходить именно здесь.

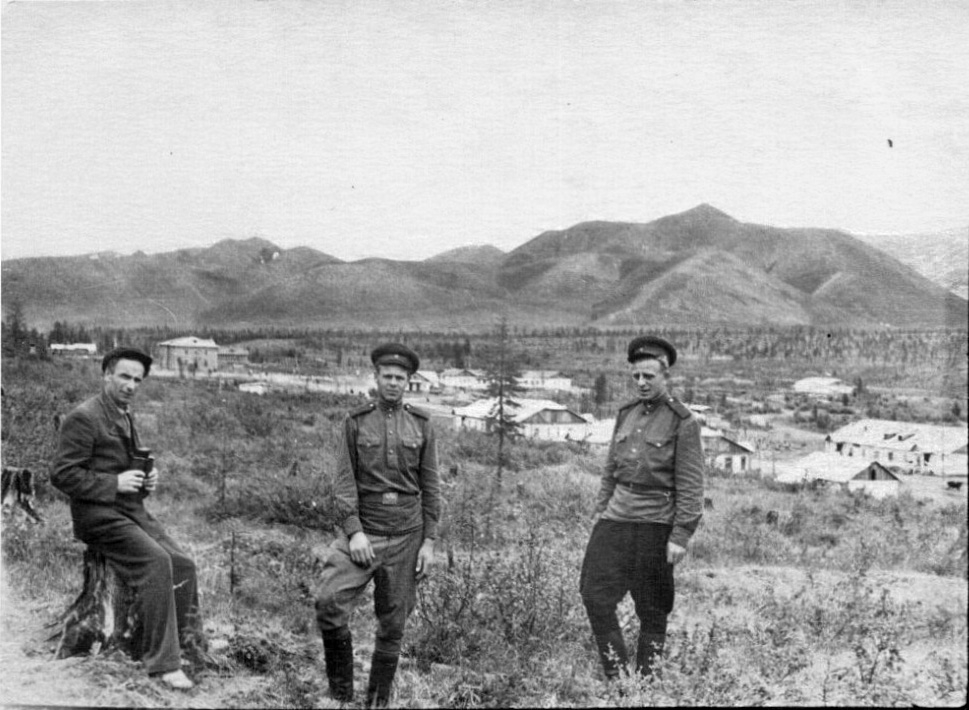

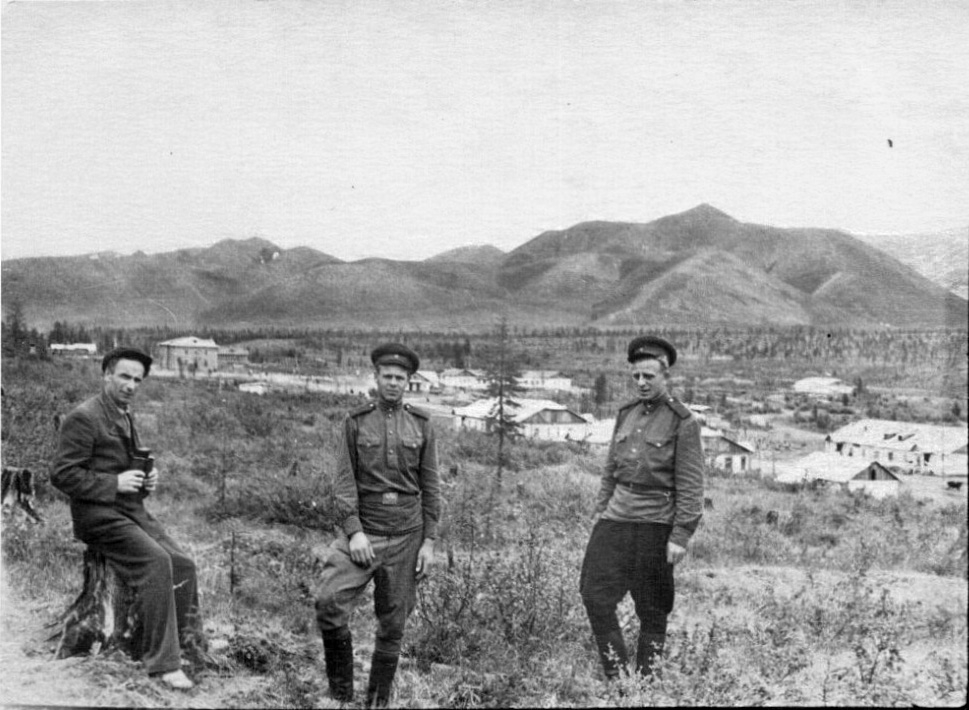

Присматриваюсь к новому месту обитания — здесь, конечно, намного повеселее, чем в ущелье Верхнего Бутугычага. Нижний стоит в неширокой долине, но мне она кажется раздольной, особенно с сопки. Сам посёлок в разы меньше Верхнего, все жилые дома и домишки, местный лагерь и производственно-хозяйственные заведения привольно раскинулись где несколько подальше, а где почти вплотную у западных сопок. Здесь сопки не такие крутые и голые, как на Верхнем, на них растут стланик и лиственницы.

Наш дом стоит совсем близко у подножия одной из них, длинной и пологой — сошёл с крыльца и можешь почти сразу на неё подниматься. Вдоль неё, назовём её «главной», вытянулся основной жилой массив, а слева возвышается красивая крутая сопка, до вершины покрытая стлаником. Она выдаётся к востоку, назовём её «перпендикулярной». В распадке между ними течёт ручей. Вплотную к главной, справа, стоит крутая и самая колоритная сопка, похожая на неправильную трапецию, заканчивающаяся скалистым гребнем из чёрных пород.

С восточной стороны, как и на Верхнем, сопки менее крутые, стланика на них почти нет, к объездной дороге сбегают жиденькие рощицы небольших лиственниц.

А внизу, по всей долине, матёрый лес вырублен, как и далеко вокруг, остались только подростки мелких лиственниц, кустарник, трава и мох.

В октябре зима уже «катит в глаза», немного дней с мокрым тающим снегом, и затрещали колымские морозы. Наступление зимы прежней тоски не вызывает — учёба берёт своё. Я пристрастился читать книжки, и это снижает прилежание при занятиях дома. И теперь, завидев меня за книжкой, мама стала проверять выполнение уроков, а если в тетрадке обнаруживала «квадрат», чтиво подвергалось конфискации, хотя и временной, но всё равно очень досадной.

Часто она нам с Юрой читает что-нибудь сама. Особенно мне нравилась книжка А. Рыбакова «Кортик». Садимся вечером втроём у печки во второй комнате, за окном темень и набирающая силу колымская зима. Мне так хорошо: я уношусь в страну мечты глупых северных отроков — на далёкую солнечную Украину, где бушует романтика гражданской войны, стоят уютные белые хатки, льются песни и море фруктов…

У родителей завязывается дружба с соседями по дому Сафоновыми. Они приехали из Сызрани. Глава семьи Иван Яковлевич спокойный, сдержанный, работает электриком. Участник курской битвы — об этом мы, мальчишки тогда не знали. Жена Антонина Алексеевна, домохозяйка. Сын Лёша, 4 года. Мы часто ходим друг к другу играть. Обе мамочки подозревают у себя большой педагогический талант.

С октября детей с Верхнего Бутугычага в школу стали возить не на крытом грузовике, а на новеньком автобусе, и мы, нижнебутугычагцы, им страшно завидуем и мечтаем в нём прокатиться. Это тоже событие! Автобус-то самый обычный, с мотором спереди, но он ласкает нам взор, да наверху ещё светятся красный и зелёный огоньки. И я теперь, идя в школу, могу уже издалека сориентироваться: можно ли тащиться ни шатко — ни валко или прибавить ходу.

…Мороз и снег, он глубокий даже на сопке — зимой там не очень разгуляешься. Мне не удосужились купить на материке детские лыжи, и я взбираюсь на сопку на тяжеленных отцовских. Споткнулся, упал в снег вниз головой правым боком и почти утонул в нём — с трудом вывернулся из снежной ловушки. Теперь вниз и снова с пыхтеньем наверх. Мама наблюдает из окна и потом сетует, что я поднимаюсь почти так же быстро, как и скатываюсь. Вспотеешь, простудишься! Вечные мамины страхи.

А зима всё крепчает. Иду после школы домой, над посёлком стоит морозный туман. Мне пройти всего-то 200-300 метров, и, может, поэтому кажется, что вокруг нет ничего особенного. Пообедал, сделал дома кое-какие дела и прошусь у мамы погулять.

— Иди, но только на часик! Ты слышишь? На часик!

Но счастливые часов не наблюдают. Носимся с немногочисленными гулёнами по посёлку, нам вроде бы и не холодно, но постепенно они меня покидают. Иногда, если гуляю один, люблю полежать на льду небольшого болотца и смотреть в голубое небо с плывущими мимо Бутугычага облаками — так хорошо мечтается. Но сегодня на льду долго не полежишь — быстро коченеет спина, да и небо какое-то мутное.

Как бы ещё себя позабавить? Голосую перед проходящими машинами, рассчитывая покататься, одна останавливается. Шофёр, дядя Володя Безруков, узнав, чего мне надо, раздражённо предлагает убираться домой. Да, и в самом деле, хоть и не шибко замёрз, а пора! Дома встречает рассерженная мама.

— Ах ты, дрянь! Тебе сказали часик, а ты болтался три часа!

Что ж, три часа пролетели как один миг. Скорее за уроки – мама увидит, что я при деле и быстро остынет.

Конечно, жуткие морозы под 60 не каждый день, и всё равно на улице очень холодно. Но работа в посёлке кипит. Заключённые что-то строят даже вечером, когда вокруг уже стоит темень. Обычно около костра сидит конвойный с автоматом, правда, когда к морозу добавляется ветер, то спокойно сидеть не получается. Сегодня ветра нет, вечером я подхожу к сидящему у костра солдату, и мы с ним дружески общаемся. Он расспрашивает меня, в каком я классе, какую проходили сегодня букву, какие у меня отметки.

Дружбу с солдатами мы ценим и завидуем тем, кто живёт около лагеря и имеет возможность не только вдоволь общаться с военными, но и как третьеклассник Костя Стрельцов позаниматься с оружием — предел мальчишеских мечтаний. Не пострелять, конечно, из автомата, но вдоволь подержать его в руках, а то и попробовать разобрать-собрать.

Среди мальчишек находятся и такие, которые завязывают дружбу с заключёнными, что-то их притягивает к ним. Общается с ними даже бойкий соседский карапуз 4-5 лет Толик Карпачёв, наверное, у него тот же случай, что и у меня на Белова — заключённые тоскуют по детям. Его мама — это наш завуч Вера Урусова — конечно, против.

— Да они из тебя суп сварят!

Но в отличие от Леонида Толик мужчина упёртый, мамочкины страхи игнорирует и на всё имеет своё мнение.

Однажды кто-то из третьеклассников спрашивает Агнию Константиновну, что значит «чекист». Так его с недоброй усмешкой назвал какой-то заключённый, заметив на шапке красную звёздочку.

Агния Константиновна после разъяснений с сожалением замечает, что, по-видимому, лагерь этого заключённого не исправил. Уверен, она тогда была искренней, хотя с позиции прожитых лет понимаю, что допускать возможность исправления в лагере бандеровца или ещё кого-то из подобной братии было бы наивным.

21-го декабря наша учительница напоминает, что сегодня исполняется 72 года Иосифу Виссарионовичу Сталину, мы обсуждаем его биографию, декламируем приличествующие случаю стихотворения, а кто-кто старается добавить о вожде ещё что-то своё. В букваре его портрет помещён вторым после ленинского, третий портрет В.М. Молотова. Видеть в школах портреты этих двух вождей нам осталось недолго…

Агния Константиновна говорит, что если бы не война, то на месте нашего скромного посёлочка уже мог бы быть город, и что он обязательно будет. Это здорово! С этого разговора я стал с нетерпением ждать, когда же Нижний Бутугычаг начнёт превращаться в город. Вот впервые появился свой милиционер — нигде раньше в колымских посёлках я милиционеров не видел. Вот сделали настоящий клуб, появилась библиотека, бульдозер вдруг стал ровнять улицы — это же неспроста, наверное…

Заканчивался 1951 год. В школе непременно будет ёлка, и у себя дома нам тоже хочется её поставить. Но стеклянных и прочих красивых игрушек из магазина у нас раз, два и обчёлся, а купить их негде. Вырезаем из бумаги, клеим и раскрашиваем ведёрочки, флажки и прочие висюльки, и нам наша скромная ёлочка покажется вполне нарядной.

Из Магадана везли нам подарки и игрушки для школьной ёлки. Увы, самые замечательные из них, хлопушки, к нам не доехали. Их расхлопали взрослые мужики, шофёры и их спутники. Одна всё же до нас доедет. Уже на школьном празднике выйдет на середину зала отец моей одноклассницы Булышевой, поздравит всех с Новым годом, достанет ту самую единственную хлопушку и с явным удовольствием дёрнет за ниточку.

Свою одноклассницу я помню смутно, а её сияющий отец стоит передо мной как живой, в валенках, тёплом пальто и ушанке, с хлопушкой в руках. Все мы навсегда остаёмся немного детьми.

Всё равно школьная ёлка нарядна и хороша. Ничего особенного «на ёлке» не происходит. Как и везде хороводы, поют, кто-то играет на баяне, девочки постарше делают шпагат и прочую гимнастику, пляшут популярную в те годы молдовеняску, разыгрывают небольшие, но всем очень нравящиеся сценки.

А первоклашки читают стихотворения, большей частью те, которые в памяти, а не соответствующие случаю, но зато в духе переживаемого нами времени. Одноклассница Люся очередной раз декламирует свой коронный стишок о том, как на пятиградусном морозце мёрзнет «фашист безрадостный», а я вторю ей виршами о счастливой жизни советских детей.

…Кремлёвские звёзды над нами горят.

Повсюду доходит их свет.

Хорошая Родина есть у ребят.

И лучше той Родины нет!

На Колыме уже в пятидесятые, а, может, и сразу после войны, так и было. Вольный дальстроевский народ не бедный. И неважно, чей ты сын или дочка — начальника ли рудника, возчика — в затрапезном виде тебя в школу не отправят, на «ёлку» нарядят в маскарадный костюм, и домой придёшь со щедрым подарком.

Вот и я весело прыгаю в костюме «зайчика», стараюсь ничего не пропустить и пребываю в блаженном неведении о том, что на «материке» этот самый любимый праздник проходит гораздо скромнее…

Первые каникулы. В школе кино не крутят, домашние «ёлки» быстро проходят и остаются только книжки, да гулянья.

Кроме многоквартирных домов в нашем краю есть немного домиков на одного-двух хозяев. В этих небольших домиках располагаются также пара магазинчиков, радиостанция, парикмахерская, небольшая мастерская…

Из одного такого домика однажды вышла хромая девочка моего возраста, встретила она нас неприветливо, заругалась, закричала. В школе она почему-то не училась. Кроме неё, школу не посещал Лисицкий, мрачноватый отрок лет 11-12, но того периодически удавалось хоть ненадолго усаживать за парту, а девочка даже от своего дома не отходила, чем очень нас удивляла…

Пишут, что Бутугычаг самое ветренное место на Колыме. Моя память противится такому утверждению, во всяком случае, относительно Нижнего Бутугычага. Помню отдельные дни с сильным ветром и большим морозом, греющихся около костров солдат и просто прохожих — вот тогда было действительно холодно. Совсем не то, когда тихо, пусть даже при лютом морозе. И мы в такие дни на улице особо не задерживались. Именно в ветреный день я однажды зачем-то попёрся в лагерный «микрорайон» и обморозил щёку, хотя мороз был вполне умеренный. Единственный раз так пострадал в колымском краю, прожив там 10 лет.

Здесь уместно заметить, что за два моих колымских школьных года занятия никогда из-за холодов не отменялись.

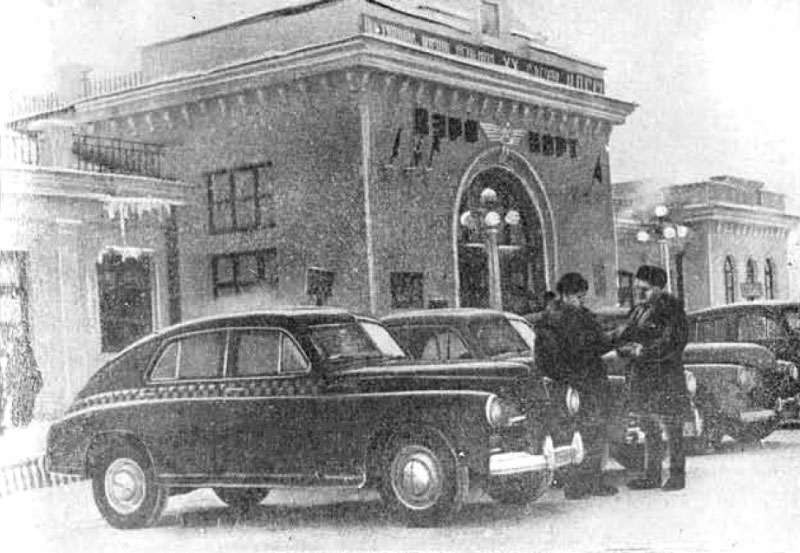

На зимних каникулах на Нижнем вдруг объявился первый нормальный легковой автомобиль «Победа» — до этого были только «газики». Завидев «Победу», мои ровесники и дети помладше тут же подходят к нему и подолгу молча смотрят, зачарованные. Может, потому что некоторые видят такую большую игрушку впервые — мы ведь живём почти на «самом дальнем краешке России».

Если в такие минуты в «Победе» сидит или гуляет с нами дочка водителя, то это её взлёт: дети заискивают — вдруг возьмут прокатиться! Присматриваюсь к её папаше, шустрому кругленькому человечку с лисьей мордочкой, и смутно понимаю, что мужик от сознания своей важности находится в непрерывной эйфории, но никак не могу взять в толк, с какой стати. Простая истина, что тщеславию все должности покорны, дойдёт до меня ещё нескоро.

Эту свою одноклассницу тоже забыл напрочь, а папаша из памяти никак не уходит. Такая вот задержалась во мне «лишняя информация».

Однажды жажда развлечений загнала нас в пустой фургон крытой машины, она вскоре дёрнулась, развернулась и помчалась в сторону лагеря, проскочили мост через Террасный, лагерь, последние дома и бараки… Мчимся всё дальше и дальше — вижу, не только я, но и мальчишки постарше забеспокоились, стало холодно, смеркалось, но парни «держали фасон».

Пришлось самому преодолеть стеснение и постучать в стекло кабины, машина резко остановилась. К нам заскочили двое изумлённых мужчин, изумление сменилось яростной руганью — что характерно для тех лет, без мата.

Конечно, им сразу всё стало ясно — нас закрыли снаружи, развернулись и, как мне показалось, не очень скоро высадили около столовой в лагерном «микрорайоне». Один из них пообещал сообщить о нас в школу, а другой при повторении подобного увезти в Магадан и сдать в тюрьму. Ну, а нам с перепугу не пришло в голову сказать этим ответственным людям спасибо. Наверное, мы успели умчаться километров на 15, и если бы нас просто высадили и оставили на дороге даже при небольшом морозе, то нам пришлось бы несладко. Хорошо, что дома меня ещё не хватились, и никто из наших спасителей не появился школе.

Хочу здесь заметить, что мат мы, дети, слышали на Колыме крайне редко, и сами совсем не увлекались составлением несложных «уравнений» с «русским неизвестным». Кто-то скажет, там для этого не было заборов — да не было. Но снега-то сколько угодно. Пиши — не хочу.

…После зимних каникул в школе — не помню, с чего вдруг — объявилась учительница музыки, и организуется кружок для желающих заниматься. Мамочка мечтает, чтобы я выучился играть: ни больше — ни меньше, а на скрипке. Мне это совсем не нужно, но возражать бесполезно. Первое занятие, где приобщались к нотам, уже прошло без меня, но мама взяла тетрадь у кого-то из девочек, всё тщательно переписала, и мне приходится запоминать изображения всех этих до, ре, ми и так далее.

Однако на второе занятие идти не пришлось — учительница музыки внезапно почему-то покинула Бутугычаг, а о том, чтобы найти другую, в те

годы на Колыме даже говорить было бы смешно. Вот так мамочкины мечты о гармоничном развитии своего недоросля развеялись навсегда. Потом и мне стало жаль: как получилось бы со скрипкой, не знаю, но освоить баян те занятия, конечно, помогли бы…

А школьная жизнь идёт своим чередом. Сегодня разбираем двух ухарей, сына Ивана Ивановича Королёва, заведующего небольшой бревенчатой больнички на Нижнем, и Юрку Шумилкина с Верхнего. Их оригинальные забавы совсем не нравятся девочкам. Весельчак Сергей Королёв забегает к ним в уборную, а Юрка развлекается тем, что, как выразилась Агния Константиновна, «подгибает» девочкам юбки. Её строгого внушения оказалось достаточно для прекращения этих «безобразий»…

Бойкая третьеклассница Галя Никифорова утверждает, что видела, как первоклашки Сашка Дубовик и Лида Туманова после уроков целовались, сидя под партой. Но мудрая Агния разочаровала свидетельницу и очень заинтересовавшихся этим сюжетом её подруг, сведя наметившуюся «разборку» на «тормоза». Видимо, побеседовала потом с родителями.

Хорошенькая и бойкая девочка Лида запала в память не только из-за этого пикантного эпизода. Со своей мамой, братцем-грудничком, а, может, сестричкой и отчимом она жила в таком же доме в однокомнатной квартирке. Когда отчим напивался и начинал гонять их, они прибегали к нам.

Её мама запомнилась почему-то даже больше, чем Лида. Высокая пригожая женщина лет тридцати, прибежавшая к нам зимой в платке и простой телогрейке, с грудничком на руках. Однажды я был у них дома, мрачноватый хозяин, кажется, шофёр, только пришёл с работы. Мне он не показался пьяным, но, нисколько не стесняясь чужого мальца, основательно ткнул кулаком жене в бок. Никакой реакции не последовало, по-видимому, такое было в порядке вещей.

Наверное, отец Лиды погиб на войне, а её молодая мама попыталась ухватить ещё хоть капельку счастья. Разве она не была его достойна?..

Когда мы пришли на следующий год во второй класс, Лиды с нами не было — скорее всего, они уехали на другой рудник. Мне кажется, Лида сумела устроить свою судьбу — для неё, как и для всех нас, её сверстников, время наступило вполне доброе.

Мне было очень жаль её маму, а когда повзрослел, и её отчима, психику которого искалечила война…

Да, спасаться от разбушевавшегося отчима прибегали к нам — к каждому со своей бедой не сунешься. Однажды, проснувшись поздно вечером в праздничные дни, я с удивлением увижу одну из наших учительниц в халате и с папироской — та же самая история. Когда не станет отца, подобное сочувствие к чужой беде будет маме стоить немалых нервов, но, как говорится, характер — это судьба.

…Летние каникулы. Гуляем сколько хотим и где хотим, и никто нас не ограничивает. А зимой, вечером, уже в полной темноте меня иногда посылали за водой с бидоном к проруби на Террасном.

(Да, посылали, не считаясь с тем, что Блуждающий мог занести в Террасный радиоактивность хотя бы теоретически. Может, потому что в те времена не очень представляли себе последствия. К счастью, эта возможность тогда была только теоретической).

Спустя много лет мне стало даже немного странным такое спокойствие всех родителей — ведь по посёлку ходили заключённые, и по окрестностям их можно было встретить, сам видел и на Дусканье, и на Бутугычаге. Спросил маму.

— Ничего не было слышно о каких-то случаях, где бы мы ни жили. Потому и не беспокоились…

Вот так-то…

В мае сошёл снег, постепенно всё зеленеет, и с ближней сопки теперь открывается красивый вид на нижнебутугычагскую долину, на дальние сопки на другой её стороне, на прихотливо блуждающую речку. Взрослые называют её, как и на Верхнем, Блуждающим, хотя, на самом деле, это уже Террасный, немного выше посёлка принявший в себя верхнебутугычагского собрата.

На сопках кое-где уже появились подснежники. Ещё раньше, в апреле, выступила из-под снега прошлогодняя брусника, но здесь её мало, и мелковата. Однажды вечером шумной компанией вместе с Антониной Алексеевной направляемся в живописный распадок между нашей «главной» и «перпендикулярной» сопками, по которому течёт ручеёк в каменистых бережках. Вскоре начинается изобилие брусники, она прекрасно сохранилась с прошлого лета, крупная и сладкая. Все довольны, наедаемся до отвала и набираем свои бидончики, домой приходим уже в глубоких сумерках.

…А сегодня на сопку нас ведёт пятиклассница Валька. Заходим подальше и повыше, чем обычно, где уже почти нет лиственниц и царит высокий, густой стланик. Неожиданно натыкаемся на искусно сплетённый из его веток прямоугольный шалаш. Такого мы ещё не видели, дружно набиваемся внутрь и усаживаемся на камешках.

Кто-то чего-то рассказывает, кто-то привычно хвастается тем, что «скоро мы уедем на материк», то бишь, покинем Колыму и будем жить «в Европах». Я и сам порой этим грешу, хотя родители о «материке» пока ничего определённого не говорят…

Поговорили, похвастались, стали петь. Только распелись, как в шалаш заглянули большие и очень сердитые девчонки.

— Как вы посмели забраться в наш шалаш! Мы так испугались из-за вашего шума!

Детвора тут же освободила так понравившийся ей шалаш, но дылды продолжают ругаться. А одна из дылд, старшая сестра той самой хроменькой девочки, вдруг набросилась на меня, и я дал дёру. А она за мной с явно агрессивными намерениями, но на крутом спуске с сыпящимися под ногами плоскими камешками я ловчее, и вскоре скользящая по ним дылда отстала.

…В начале июня вдруг выпал снег. Всё кругом бело — и сопки, и долина, и крыши. В пальто гулять совсем не холодно, но почему-то не очень хочется, наверное, потому, что с таким коварством природы я сталкиваюсь впервые, а хочется настоящего лета, как на материке. Поэтому предпочёл провести остаток этого дня за книжками. Под вечер к нам пришли в гости Сафоновы. Юра играет с Лёшей, а я прислушиваюсь к разговору взрослых.

Они весело обсуждают забавный, но и показательный для тех лет эпизод с отцовскими часами. Часы «Победа» были приобретены им в отпуске, но по приезде на Колыму вскоре остановились. Тогда он отослал их на часовой завод в Москву вместе с сердитой запиской.

Вскоре с московского завода ему прислали новые часы. К ним было приложено письмо рабочих завода примерно такого содержания: «Уважаемый Иван Викентьевич! Ваши часы испортились, по-видимому, потому, что Вы с ними где-то искупались. Но учитывая Вашу отдалённость, высылаем Вам новые…».

Наверняка так оно и было — посетил душ после шахты, а часы снять по некоторым причинам забыл.

Когда я буду оканчивать 10-й класс, мама отдаст мне эти часы к острой зависти гораздо более состоятельных одноклассников. Они десять лет будут ходить с поразительной точностью, изредка требуя их почистить, пока я не угроблю эту память об отце, работая в военной химии, но это «уже совсем другая история».

К утру снег растаял без следа, и мы вновь наслаждаемся летом…

У наших домов несколько дней с мешками за спиной ходят какие-то неторопливые люди, похожие на расконвоированных заключённых. Говорят вроде по-нашему, но не всегда понятно. Кричат в окна, стучат в квартиры: «Хозяйка! Дайте что-нибудь до хлеба».

Вот, какой-тот немолодой мужчина, заметив в окне маму, обращается к ней с такой же просьбой.

— Ни, ни! Хлиба не трэба!

Мама что-то передаёт ему через форточку.

Из её разговоров с «суседками» узнаём, что это западные украинцы, у которых закончился срок заключения, просят им дать что-нибудь повкуснее, чем просто хлеб.

Да… Видно, эти «бандеры» в лагере совсем не голодали.

Бандеровцев и прочей нечисти среди заключённых хватает, об этом упоминается и у А. Жигулина в «Чёрных камнях». И порой мы испытываем это даже на себе. На чердаке нашего дома затеяли какой-то ремонт, затаскивают туда корыта, лопаты, мастерки и прочий инструмент, суетятся работяги-заключённые.

Ну как не полюбопытствовать! Лезем туда по запачканой лестнице, наверху пыль, грязь и полумрак. Не успели ещё толком присмотреться к происходящему, как на нас вдруг дико заорал какой-то мужик, требуя немедленно убираться. Чтобы так на нас орали заключенные — это из ряда вон! Видя, что мы медлим, стал кидаться в нас пригоршнями глиняного раствора. Все бросились к лестнице. О том, чтобы поменьше извозиться, уже никто не думал.

Чтобы как-то компенсировать «моральный ущерб», стали прыгать на зачем-то сваленные у завалинки кучи опилок и этим окончательно привели нашу одёжку в полное безобразие. Вечером нам всем была хорошая взбучка от своих мам, а мне ещё и от чужих, как «коноводу».

О неприятной встрече на чердаке я родителям ничего не сказал. А утром снова полезли туда же. Суета наверху улеглась, рабочих совсем мало, а вместо вчерашнего «бармалея» мы общаемся со спокойным мужчиной в возрасте. Разговорились. Сказал, на Колыме он давно и быть ему здесь ещё долго. Было заметно, встреча с нами навеяла на него грусть. Мы стали жалеть его, заверять, что он непременно вернётся домой.

— Нет. Я умру.

После его слов мне тоже стало грустно…

… Мы все послевоенные мальчишки. Ну, и как нам можно обойтись без своего штаба? Никак! Где мы будем проводить заседания своего «военного совета», разглагольствовать о наших будущих подвигах, планировать операции и карательные походы против недружественных мальчишек и так далее? На улице? Не солидно.

Прибиваем большую доску одним концом на завалинку, другим к крыльцу подъезда, а к длинному торцу вертикально доски покороче. С краю дыра — это дверь. Сверху накрыли толем и кусками шифера. Натащили чурочек — это кресла для «членов военного совета» и тех, кто будет приглашён на его заседания.

Штаб ещё хорош тем, что в дождь можно не бежать домой. Не беда, что сначала на нас каплет, а потом начинают бежать струйки. Однажды забежавший к нам в хороший дождь подросток обратил моё внимание на то, что дождь идёт какими-то пластами. На материке видеть такое явление мне не приходилось…

А колымское лето в полном разгаре. Дни стоят солнечные и жаркие, и чтобы женщинам поменьше готовить дома, к нашим домам подвезли железные печки и расставили их прямо на улице. Вечером около них собираются чуть ли не все обитатели нашего «микрорайона». Хозяйки парят-жарят, все весело общаются, а детвора возбуждена необычной обстановкой, готова гулять хоть до рассвета, и загнать нас домой получается не сразу. Незабываемое лето 1952 года…

Кинофильмами в школьные каникулы, как я уже упоминал, нас не балуют. Нормального клуба, как на Верхнем, здесь нет. Под кинозал в нашем «микрорайоне» приспособлен бывший гараж. Рядов со стульями там нет — на грязном, замасляном земляном полу есть немного скамеек, табуреток, а в основном ящики. Для мелюзги бывает напряжёнка с удобными местами. А нам что — балдеем на сериях про Тарзана. Этот фильм назовут у нас диким, но все смотрят его с интересом — и мальчишки и взрослые. Далёкая экзотическая Африка, тропические звери, дикари, незамысловатый, но лихо закрученный сюжет. Да что все мы в те годы знали об Африке — почти ничего! Потому и познавательный элемент тут тоже, бесспорно, был.

Под вечер славного июньского денёчка спешу на самый первый сеанс, чтобы расположиться с комфортом и насладиться очередной серией. Но в «кинозале» тихо, ни души, только на грязном полу беспорядочно валяются ящики. Кина, несмотря на заранее вывешенные объявления, не будет, а будет, как потом узнал, ремонт.

И теперь нам приходится ходить за речку, где расположена лагерная зона, гараж, мастерские и прочие хозяйственные заведения. Под «кинотеатр» каждый раз наскоро приспосабливается местная столовая. Здесь получше, но комфорт тоже в дефиците — приспосабливаемся, кто как может. «Чапаев», первые послевоенные ленты — «Смелые люди», «Щедрое лето» и другие …

В июле нас с Юрой везут на «Левый берег» — в известный мне пионерлагерь на вторую смену. Мама давно обещала меня туда отправить — «уж там-то ты поешь огурцов вволю». В кабине неизменной полуторки я размещаюсь между шофёром и двумя мальчишками постарше, а остальной народ и мама с Юрой в кузове. Моя позиция очень неудобная — я мало что вижу, ехать далеко, а просить соседей поменяться местами бесполезно. Ехали долго, но вот промелькнула поодаль и почему-то слева Дусканья, наверное, мы объезжали её по незнакомой мне дороге, и я, к сожалению, не успел рассмотреть столь памятный мне посёлок. Это я теперь жалею, не тогда. Вскоре подъехали к Колыме.

Нас переправляют на больших лодках, от лодки протянут канат к тросу, закреплённому над этой мощной рекой. Вот и лагерь. С моего прошлого посещения прошла целая вечность — три года, но здесь, кажется, всё по-прежнему. Мамы сдают нас пионервожатым и вскоре отплывают обратно. Наша вожатая — весёлая смазливая девушка со странным именем Муля — ведёт нас в палату для самых младших. Палата тесно заставлена койками, население смешанное — и мальчики и девочки 7-10 лет. Одно это уже создаёт дискомфорт.

Из суетных дней, проведённых в этом коллективе, запомнился только поход в ближний совхоз на уборку редиски. Тяжек был мой первый трудовой день. Было очень жарко, мучила жажда, быстро устал, но на нас покрикивали — требовали работать ударно. Часа через два на лошади подвезли бочку с водой, которую мигом окружила толпа детей, не скоро ко мне попала единственная на всех кружка. Только хотел попить, как ко мне обратилась девочка с раскосыми глазами.

— Мальчик, дай мне!

Кто-то снова наполняет и протягивает мне кружку, и снова, раз за разом, я слышу одно и то же.

— Дай мне!

Ну как не дать, если просит девочка! Но вот настал и мой черёд утолить жажду на берегу Колымы.

И снова таскаем редиску, правда, как мне показалось, совсем недолго и не утомительно. Может, потому, что после перерыва рядом со мной ловко управлялась с редиской славная и общительная девочка Алла. Она с родного мне прииска Ветреный. Говорит, что у себя они бегают купаться на Колыму столько, сколько хотят, а мама её каждый раз шутливо напутствует: «Если утонешь, домой не приходи!».

Отчаянные ветренские ребятишки плещутся от души, пока не застучат зубами, но, отогревшись, снова и снова лезут в совсем не тёплую колымскую воду. Правый берег усеян острыми камешками, и Алла купается прямо в сандалиях, которые спадают с ноги и навсегда остаются на дне нашей родной реки. Здорово! На Бутугычаге-то купаться негде…

Вскоре нас уводят на обед.

Питание в лагере четырёхразовое, как и везде в советских детских учреждениях. Впрочем, огурцами и помидорами потчуют весьма умеренно, зато в полдник часто балуют шоколадом, но на Колыме это проза.

…Больше нам с Аллой так хорошо пообщаться не довелось. Вредные девчонки из её палаты, завидев меня, тут же окружали её плотным кольцом и начинали о чём-то тараторить, нам оставалось только улыбнуться друг другу.

Нас с Юрой почему-то неожиданно перевели в другой отряд, в палате которого одни мальчики разного возраста — кто чуть постарше меня, а кто и ничуть. Меня это радует — здесь немного поспокойнее, а главное, нет девчонок. Наши вожатые Виктор и Костя приятные серьёзные юноши, их авторитет у мальчишек непререкаем. Кстати, старший вожатый Виктор — сын той самой женщины в штанах, знакомой мне по первому приезду — я её сразу узнал.

В день нашего переселения кастелянша с помощницей меняют постельное бельё и с суровой прямотой дают нелицеприятные оценки некоторым обитателям нашей новой палаты. Показывая на моего соседа, отрока лет тринадцати, помощница, не стесняясь выражений, сообщает, что он по ночам «рыбачит».

— И этот, и вон тот тоже!

Парни скромно отмалчиваются.

…Нас будит пионерский горн, за ним водные и прочие процедуры, линейка, где выстраиваются ребята всех возрастов, завтрак. В хорошую погоду — а в те добрые старые времена лето на Колыме было превосходным — иногда идём гулять по широкой равнине, которая тянется сразу за лагерем. Сопки и лес начинаются несколько поодаль, в двух–трёх километрах. Набегавшись, собираемся около кустов, где кто-то из детей постарше рассказывает разные страшные истории, из которых до меня ещё многое не доходит.

В лес тоже как-то раз ходили. Не припоминаю уже, чем мы там занимались, отчётливо помню только какой-то гул, а некая дама, то ли воспитательница, то ли вожатая, говорила, что «это бандиты» и нам надо поскорее оттуда уходить. Конечно, никто никогда не повёл бы детей в лес, если бы имелась хоть малейшая вероятность встречи с этим «милым народцем». Просто старшие решили, что наше весёлое пребывание в «джунглях» затянулось.

Не забудем, что 1952 год — это год Тарзана. Во всяком случае, на Колыме, тогда здесь прошли все серии фильма про него. Вот, наверное, тогда в лесу, где нас труднее унять, чем в лагере, мы вовсю «раскрутились» и стали орать во всё горло, подражая этому диковинному персонажу…

Здесь к месту будет сказать, что ночью наш лагерь охраняли автоматчики — сам видел, когда выбегал из палатки по нужде. Светлая северная ночь, Колыма в лёгком тумане, предутренняя прохлада, роса, и вдоль палаток, зевая, неторопливо прохаживается солдат со «шмайсером». Всё по-серьёзному. Когда вокруг бесконечные лагеря с самым разным контингентом, это совсем не лишнее…

Но и днём в лагере можно было встретить вооружённого человека. Вот неторопливо прохаживается немолодой военный, на боку висит большая деревянная кобура. Мы подбежали, попросили показать. Военный с удовольствием вытащил огромный маузер и продемонстрировал нам некоторые приёмы обращения с этим устаревшим, но очень эффектным оружием, а вот стрельнуть из него отказался. Скорее всего, нас оберегали и днём, но не так заметно, а этот офицер, может, как раз и был начальником охраны.

Однажды, проснувшись рано утром, я увидел в окно построившихся ребят из старшего отряда с рюкзаками — они уходили куда-то в дальний поход, но ни о маршруте, ни об организационных моментах похода нам не говорили.

Наш брат, мелюзга, и в лагере весело проводит время. Немудрёные аттракционы, вроде верёвочки с подвешенными на ней конфетами, шоколадками и ещё чем-то подобным. Тебе завязывают глаза, дают ножницы, и ты тыкаешь ими туда, где на подвеске висит желаемый плод. Если завязано не очень плотно, можно и подсмотреть, ну а если плотно, то

уж как получится. Важен процесс, а не результат. Наверное, современные детки так забавляться бы не стали, а мы в азарте.

Концерты самодеятельности, ну, а главное — кино! Фильмы иногда крутят два раза в день! И я не пропускаю ни одного. Идут серии про Тарзана в Америке. Впервые вижу Нью-Йорк с его небоскрёбами, с высокими мостами через Гудзон. Это всё воспринимается очень остро, наверное, потому, что в начале 50-х в тех посёлках, где я живал, даже двухэтажное здание — редкость. А Тарзан отмачивает в Нью-Йорке такие трюки, что смотреть этот фильм без восторженного сочувствия нашему экзотическому герою невозможно.

Нет, конечно, фильм «Молодая гвардия» мы смотрели совсем с другими чувствами. Когда в начале второй серии партизаны громят немецкие эшелоны, на глазах выступают радостные слёзы, а когда в последних кадрах немцы ведут на казнь наших юных героев, мы плачем, …

Я как-то не очень озабочен тем, что в лагере со мной семилетний братик, беззаботно развлекаюсь в клубе, не считаясь с тем, что потеряв меня из виду, Юра очень переживает и плачет. За это я получаю взбучуку от старших. Да, моё присутствие совсем нелишне, когда требуется защищать его от козлов типа некого Славки Карнэ, оболтуса 11-12 лет. Он не терпит, когда его называют по фамилии, ну а мы то забываем, то нарочно обращаемся к нему «официально». Застав Юрку где-то одного, этот оболтус намазал ему макушку варом — ничего страшного, конечно, но неприятно и какое-то время там была плешинка.

Серьёзных драк и конфликтов между детьми в нашу смену я не припоминаю. Наверное, так было и в других сменах. Меня мальчишки постарше подразнивают за букву «р».

— Какой ты национальности, мальчик? Узкий?

В один из дней среди взрослых с утра заметно оживление, и вскоре после завтрака всех обитателей лагеря зовут в клуб. С большим подъёмом делает доклад моложавый мужчина в полувоенном костюме: гимнастёрка без погон, галифе, сапоги — всё по послевоенной моде, и ещё длинные волосы, почти касающиеся плеч, тоже по моде тех лет.

— Завершено строительство Волго-Донского канала! Ура, товарищи!

Мы изо всех сил кричим и яростно аплодируем, не совсем ещё понимая масштаба события. Все полны энтузиазма…

Под вечер со стороны Колымы послышались душераздирающие крики: «Помогите! Помогите!». Все бросились к забору вдоль берега — дальше нам заходить запрещено. Крики продолжаются ещё некоторое время, но того, кто тонет, не видно. Плывёт опрокинувшаяся, не закреплённая на тросе лодка, поменьше тех, на которых нас сюда перевозили. Вдоль нашего берега не очень торопливо и, непонятно зачем, плывёт по течению мужчина в трусах как женское трико.

Кто-то из мальчишек постарше болтает о том, что одна из пассажирок злосчастной лодки выплывала с ребёнком, да ещё другой рукой не отпускала торбу с огурцами. Наверное, такую ценность огурцы имеют только здесь — на материке шустрый трепач придумал бы что-нибудь другое.

К забору подбегает мать нашего вожатого и громко зовёт его, но среди находящихся на берегу или в воде Виктора не видно. Никто из взрослых нам ничего не объясняет, вскоре мы расходимся и у палаток встречаем Виктора, весёлого и невредимого.

Приближается День Военно-Морского Флота. Наш вожатый Виктор задорно спрашивает нас: «Кто, ребята, за моряков?!». Мы его дружно и громко поддерживаем, а вот вожатый Костя признаётся, что он за лётчиков, хватаем его и стараемся повалить. Костя весело пускается в бегство, а мы шатаемся гурьбой по лагерю и строго выясняем у встречных, кто они. Со всеми встреченными «летунами» делаем то же, что и с Костей.

После полдника нас ведут за забор, к которому примыкает роща молодых лиственниц. Виктор вырубает каждому по лиственнице, и мы их тащим на аллеи, где уже готовы ямки. Лагерь становится зелёным и нарядным, как и в мой первый приезд три года назад.

Вечером торжественная линейка, потом, уже в сумерках, мы идём на высокий берег Колымы, где разгорается огромный пионерский костёр. Не забыть его — он у меня первый и … последний, так уж сложится жизнь. Костров будет много: и на уборочных в приволжском колхозе, и туристских на Кольском и в Карелии, и прочих разных, но пионерских больше не будет.

На следующий день приезжают родители, и мы уединяемся вместе с семьёй Шумилкиных. В лагере отдыхают их сыновья — известный уже читателю Юрка, кстати, оставшийся на второй год, и средний сын Борис, иногда осаживающий наших обидчиков. Борис по непонятным нам пока причинам имеет фамилию Воронин, и, как позднее выяснится, является Юрке сводным братом. «Лёшеньку», то есть меня, поздравляют с днём рождения — девять лет стукнуло хлопцу. Вечером с грустью провожаем пап и мам на берег Колымы.

В лагере нам немного надоело, мы здорово соскучились по родителям, и одной встречи нам мало. Но вскоре наша смена подходит к концу, и объявляется день отъезда. Уже с утра детей не отогнать от забора — все смотрят на правый берег и жаждут узнать, не прибыли ли за ними машины со своих рудников и приисков.

Под вечер мы видим на том берегу маму в кожаном отцовском пальто — она машет нам рукой. Нас перевозят на катере, и… прощай, Колыма! Прощай, родная река! Навсегда! Но я этого ещё не знаю, и не знаю о том, что в 70-е годы на месте нашего лагеря заплещется Колымское море.

Мама в разговоре с кем-то из взрослых обмолвилась, что части ребят по приезду на Верхний Бутугычаг придётся преодолеть ещё какую-то сопку. Наверное, речь шла о его анклаве на самой верхотуре — знаменитой «Сопке», на которой мне побывать не довелось… Не помню, были ли, кроме мамы, другие родители с Бутугычага, но мы с ней забираемся в кабину, а все остальные в крытый кузов.

После завтрака пошли гулять на нашу сопку. Приятный сюрприз — появились грибы, и гулять там стало интересней. Приносили немало поганок, но несколько банок, в основном с маслятами, мама замариновала.

От моего «штаба» ничего не осталось, мама рассказала, что вскоре после нашего отъезда в лагерь его с энтузиазмом разрушили знакомые дети, в том числе и те, кто помогал мне его строить. Но я особо и не расстраиваюсь: этот штаб «морально» устарел.

Как-то по-другому ощущаю себя в посёлке, каждая новость мне интересна. Кто-то из детей уехал, появились новенькие. Вот и клуб у нас скоро снова откроют, и не надо будет «целый» километр бегать за речку.

Благословенное колымское лето ещё не кончилось, и я намерен отгулять его перед школой сполна, но в один прекрасный день мне здорово поплохело, и было решено везти меня в Усть-Омчуг на операцию.

К вечеру отпустило, и я радуюсь, что поеду туда не на обычной полуторке, а в каком-то маленьком автобусе. Рядом молча сидит нахохлившаяся возбуждённая мама, видимо, у неё были какие-то контры со стоящим около автобуса неким транспортным начальничком, пожилым мужчиной в сером плаще, фуражке-сталинке и сапогах. Тот о чём-то говорит с коллегами, ухмыляется, но я чувствую, что он чем-то здорово недоволен: возможно, на вечер у него были свои виды на этот автобусик, а его согласием не шибко поинтересовались. Почему я пишу о нём? Наверное, потому, что он врезался в память своим типичным обликом сталинской эпохи — здесь я имею в виду только внешнюю сторону…

В больнице меня долго осматривает и неприятно тискает какой-то мрачноватый доктор. Наш сосед по подъезду Булгаков говорит, что это горловой врач, и именно у него он лечится сам. Этот сосед, когда мы были в лагере, сел как-то побриться и вдруг решил перерезать себе горло. Но, то ли он под конец передумал, то ли вовремя подоспели домашние, в общем, удалось его спасти, и теперь он здесь долечивается. Мотивы его поступка я не помню.

На следующий день меня осматривает известный на всю Теньку доктор Лев, так за глаза его зовут больные и работники больницы. Операция будет через несколько дней, и мама вскоре уезжает, а я подолгу гуляю по больничному двору.

В начале 50-х здешняя больница — несколько оштукатуренных одноэтажных зданий на берегу Детрина. Недалеко от нашего корпуса привязан верёвкой баран, мне он кажется огромным. Мама сказала, что у него берут кровь – может, поэтому он так злобно рвётся с привязи, когда я прохожу мимо. Но это самый короткий путь к Детрину.

С берега открывается замечательный вид на просторную долину, на высокие сопки, на Детрин, который здесь течёт широким рукавом, на заросшие кустами и лесом острова. Мне очень хочется до них добраться и погулять там. Подошедший вслед за мной молодой мужчина предлагает перенести меня туда. В самом деле, Детрин совсем не кажется с берега глубоким, наверное, меньше полуметра. Но мужчина с меня ростом, у него забинтована грудь и сломана рука, и я отвергаю это странное предложение — мне жаль так нагружать его.

…Когда уже в путинскую эру мне, наконец, доведётся снова посетить Усть-Омчуг, старожилы даже не смогут показать место, где была первая больница, а изуродованный драгами Детрин будет совсем не похож на красавицу речку моего детства.

Настал день операции. Вокруг меня колдуют трое мужчин: Лев, высокий молодой доктор дядя Миша, облик третьего я уже и не помню. Операцию делают под местным наркозом, но я про эти тонкости не знаю, очень боюсь, много кричу и плачу. Орудуют больше дядя Миша и третий. Лев говорит мало, держится скромно, но по уважительному обращению к нему коллег я понимаю, кто из докторов главный.

Вскоре после операции ко мне в палату приходит взволнованная мама, и я даю волю своим «страданиям, когда начинает выходить наркоз. К ночи мама почему-то уходит, но мне уже полегче. Сквозь дрёму слышу тихий разговор сестёр: «Зайди в палату к мальчику, он после операции». Кто-то ко мне тихонечко подходит, наклоняется, и я вскоре засыпаю.

Назавтра снова приходит мама и читает мне повесть о том, как двое взрослых и мальчик оказались ранней весной из-за ледохода на Волге отрезанными на небольшом острове, про их злоключения, ну и, конечно, про счастливый конец. Это повествование увлекло меня, захотелось вместо холодной и суровой Колымы оказаться на Волге, где дружная весна и долгое тёплое лето. Переживаю за героев повести…

Знать бы, что через полтора десятка лет, после окончания института, я окажусь примерно в тех местах, и мне почти сразу захочется оттуда уехать. Нехитрая истина, что хорошо там, где нас нет, в детстве нам неведома.

Вот уже первое сентября. Мама уехала заботиться о первокласснике Юрке, который, как оказалось, пытается уклониться от посещения школы. Меня переводят в прежнюю палату, где долечивается уже знакомый мне немолодой мужчина. Он говорит, что, выйдя из больницы, уедет на материк.

— Хватит Колымы. Хочу увидеть мать, и бабушка ещё жива…

Нас опекает симпатичная улыбчивая сестричка Бэла, мне она очень нравится. Но однажды она как-то слишком наклонилась, показала свои развесистые панталоны, и вся любовь почему-то вмиг куда-то улетела…

Много и с большим уважением говорят о докторе Льве. Но почему он так скромно держится? Через много лет я напомню это маме, и ответ поразит меня.

— Так он же заключённый.

Как я позднее узнал из книги И.В. Грибановой «Тенька. Виток спирали», судьба его сложилась вполне благополучно. Доктор Юлий Лев доработал до упразднения «Дальстроя» и уехал в Москву.

У меня новый сосед по палате — молодой красивый брюнет. В отличие от предыдущего, он, кроме медиков, ни с кем не общается, почти всё время лежит, но со мной разговаривает охотно и подолгу.

Вскоре у нас начался большой и серьёзный разговор на совсем неожиданную тему — об авианосцах! Он почему-то называл их авиаматками, наверное, после войны их так и называли.

…Нашим ребятам надо проникнуть на американскую авиаматку и сделать так, чтобы находящиеся на ней самолёты с атомными бомбами не смогли подняться и нанести атомный удар по нашей стране.

— Ребят послали самых лучших! Комсомольцев!

Ребята-комсомольцы, конечно, всё сделали как надо, но подробности его рассказа я помню плохо. Запомнилось, как он темпераментно и ярко обо всём этом рассказывал — словно заново переживал бывшее с ним когда-то…

Тем неожиданнее была сцена накануне моего отъезда. Пришедшая к нам в палату старшая сестра строго выговаривала моему соседу.

— Как вы здесь оказались? Почему не сказали, что вы заключённый?

Не помню, что он отвечал, и что было потом, но в тот момент я на его белой рубахе заметил характерный штамп. Помню, что перед этим неприятным эпизодом осматривавшая его медичка отметила расхождение шва. Что это был за шов — после операции, наверно? Может, его пырнули в лагере…

Так кто же был этот симпатичный и яркий рассказчик? Судя по эрудиции, офицер, успевший побывать на войне и поучиться в военных заведениях. Как и за что он оказался в наших отдалённых местах, что с ним стало потом? Теперь остаётся только гадать…

На следующий день за мной зашёл отец, и мы поехали домой на той самой единственной на весь Бутугычаг «Победе». Сентябрь едва начался, а осень мягко, но неотвратимо теснит лето, немного навевает грусть появившийся жёлтый цвет и бледно-голубое, уже совсем не летнее небо. Отец и шофёр почти не разговаривают, да и о чём говорить с этим распираемым от собственной значительности недалёким человечком с хитрыми глазками…

Вот уже и Нижний, стоящие на улице мальчишки с завистью наблюдают, как я выхожу из «шевроле».

Назавтра идём в школу. Юра учится у знакомой мне Евгении Георгиевны. А у нас вместо Агнии Константиновны новая учительница, Маргарита Павловна. И если Евгения Георгиевна просто хорошенькая девушка, то моя Маргарита Павловна настоящая красавица, она совсем юная, ей не больше двадцати, но то, что она ещё и превосходная учительница всем сразу становится ясно.

…В декабре нас принимают в пионеры. Торжественная линейка проходит в клубе, мы всей школьной дружиной стоим в строгом строю, откуда нас по одному вызывают на середину зала.

Вот и мой черёд. Выхожу на середину зала и звенящим от волнения голосом произношу клятву юного пионера Советского Союза, на половине сбиваюсь и начинаю сначала. Клятва произнесена, я отдаю пионерский салют и возвращаюсь в строй. Нам повязывают галстуки и торжественно поздравляют, звучит команда «вольно».

Но большой пионерский сбор ещё не закончен. Мы присаживаемся в кружок около очень молодого увешанного орденами офицера и благодарно слушаем его рассказ о жестоких боях при ночном форсировании какой-то реки на Украине, уже далеко за Днепром. После тех боёв прошло 9 лет, но наш, ещё явно не вышедший из комсомольского возраста, гость говорит о них так, словно это было вчера.

Потом иду в «комбинат» к родителям, ещё в коридоре распахнул пальто, чтобы все видели мой пионерский галстук. Взрослые улыбаются, а папа напевает знакомую мне песенку:

В пионеры записаться

Вот одна моя мечта.

Только батька не пускает

Да ругает мать меня…

Больше я нигде и ни от кого другого эту песенку не слышал. Откуда она и почему? Спросить тогда не удосужился. Может, её в двадцатые годы распевали белорусские мальчишки, жаждущие стать пионерами …

Вскоре я увидел в школьном альбоме свою очень эффектную фотографию, как я отдаю пионерский салют на фоне большого портрета Кутузова. Такое не забывается.

Когда через немыслимую толщу лет, увидев развалины своей первой школы, я попытался найти в Усть-Омчуге следы той школьной поры и хоть какие-то упоминания о моих бесценных первых учителях, то ничего не нашёл ни в библиотеке, ни в музее, ни в большой местной школе. Вот и тот заветный альбом когда-то перешёл неведомым мне путём в совсем другую форму материи…

Листаем на перемене в пионерской комнате журналы. В «Огоньке» меня поражает полная экспрессии большая батальная картина художника Кривоногова: у каких-то задымленных развалин на горстку идущих в контратаку советских бойцов накатываются тёмные волны озверевших фашистов. «Сталинград, Сталинград…» — заговорили вокруг мальчишки. Но надпись под ней совсем другая: «Защитники Брестской крепости». Значит, это вовсе не Сталинград, но где эта Брестская крепость? Никто не знает. Кто-то из подошедших взрослых говорит, что есть такой город Брест. Но это нам мало о чём говорит, а никаких разъяснений далее не следует.

Когда ещё через три года писатель Сергей Смирнов опубликует свою знаменитую книгу «Брестская крепость», это будет подаваться чуть ли не как сенсационное открытие неизвестного эпизода Великой Отечественной войны. Организовывались встречи её защитников, приглашались в Брест родные павших на этом самом передовом рубеже героев, быстренько сняли художественный фильм… И это безусловно достойное деяние хрущёвской эпохи, когда мы узнавали много неизвестных до этого славных имён.

А я долго пребывал в некотором недоумении, помня о том, что замечательное полотно Кривоногова было создано ещё в 1951-ом. Но тогда, сразу в послевоенное время, не акцентировалось внимание на трагических моментах минувшей войны, пусть и героических…

Интерес к истории у меня проявился довольно рано. Курс «Истории СССР» за 4-й класс прослушал дважды. Первый раз с Маргаритой Павловной, когда она по этому предмету занималась со старшей половиной. Я вроде делал, что положено второклашке, а, может, и не делал, но стоило только начать её слушать, и уже было не оторваться. Дальние походы Святослава, его героическая гибель, коварные печенеги, чаша, которую они сделали из его черепа — это запоминалось навсегда.

Вот она рассказывает, как в лихую военную годину девчонки работают зимой в строящемся в зауральской степи цехе, как у них от мороза сползает с пальцев кожа. Может, и она была среди тех девчонок…

Вот идёт разговор о тяжёлых боях сорок первого и четвероклассник Костя Стрельцов с чувством читает стихи о том, как наши бойцы ложатся под немецкие танки со связками гранат у знаменитого разъезда Дубосеково.

Века прошли через меня, как вереница облаков над моим дорогим Бутугычагом.

…Скоро Новый 1953 год, школа готовится дать концерт в клубе и пиком праздничной программы будет постановка по сказке «Терем-теремок». Я привлечён на роль медведя, Юра — петушка, Галя Путилина будет лягушкой, а третьеклассница Таня Шибеневич — лисой… У меня это действо восторга не вызывает, но куда денешься — приходится после уроков участвовать в репетициях.

Заключённые сделали для нас шикарный теремок, хорошие маски из папье-маше всех зверей, желающих в нём поселиться, а забота о костюмах легла на плечи родителей, жаждущих успешного дебюта своих чад на артистическом поприще.

Петушком Юру мама снарядила без особых хлопот, а с моим нарядом было посложнее. Самое простое и подходящее — напялить на меня пару чёрных цигейковых полушубков — один на туловище, а в другой влезть, как в штаны. Один полушубок без разговоров дал славный мальчишка-семиклассник Мельников, а чтобы получить второй, взрослым пришлось долго вести политработу с мамашей Забалуевой, хотя ни сам Забалуев, ни их сын Валерка не были против.

Новый год. Шумит вокруг ёлки праздник. «Здание» теремка уже стоит на сцене, а нас заранее готовят к выходу. Влезаю в полушубки, и кто-то прочно зашивает меня в эту «медвежью» шкуру. В клубе очень жарко натоплено, наше представление начинается не сразу, а выходить мне к теремку последнему. Наконец наше действо пошло. Мне кажется, что звери тащатся очень медленно, и я вот-вот сомлею от духоты. Но вот уже вся мелочь набилась в теремок, вываливаюсь на сцену и грозно заявляю о своих намерениях:

Я ищу в лесу колоду,

Я хочу наесться мёду

Или спелого овса,

Где найти его, лиса?

И так далее. Грохочу в теремок и требую впустить меня… Слава богу, конец. Занавес задвигается, и кто-то, кажется, мама снимает с меня маску и освобождает от цигейкового плена. Вот теперь и мне можно повеселиться.

…Вроде я справился со своей ролью, во всяком случае, считаю, что всё это нудное и неприятное занятие позади. Иначе считают взрослые. Во-первых, я кажется, вместо «овса» сказал «овца», и это вызвало «нездоровое» оживление в зале. Во-вторых, как-то неправильно стучал в ворота.

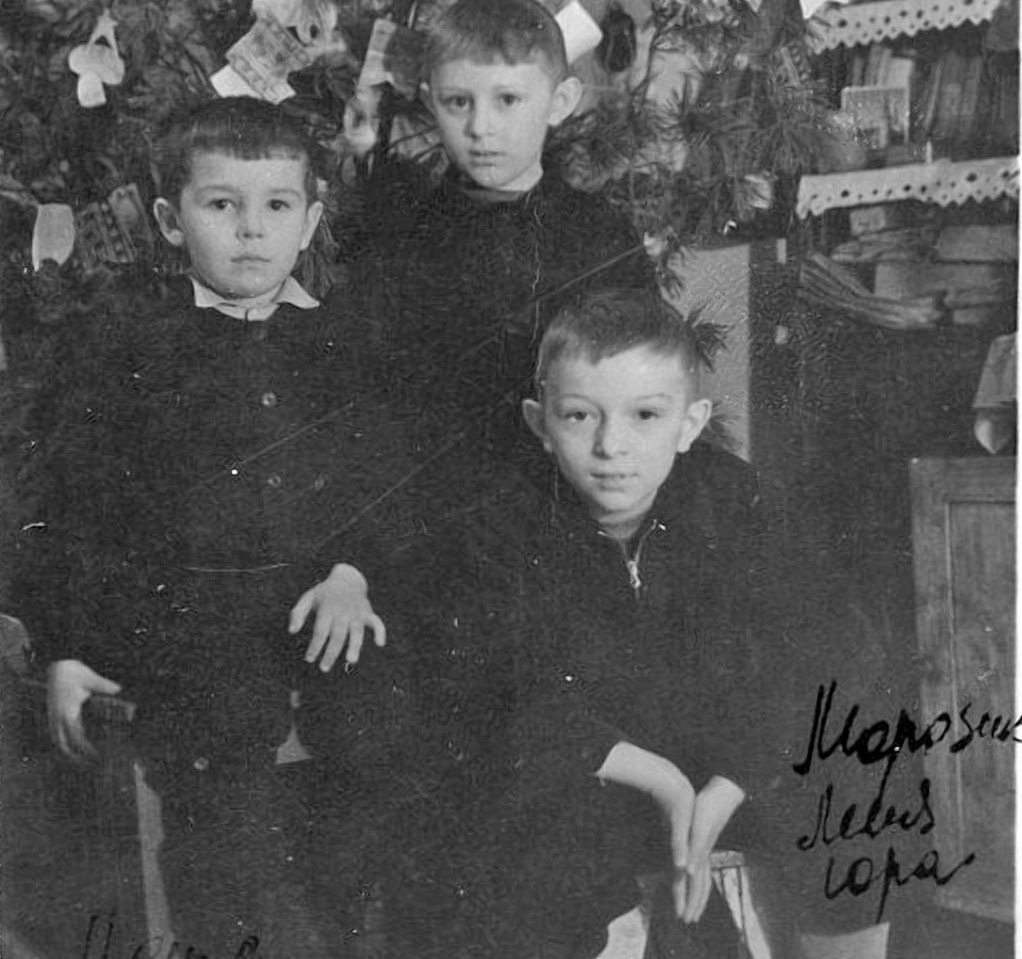

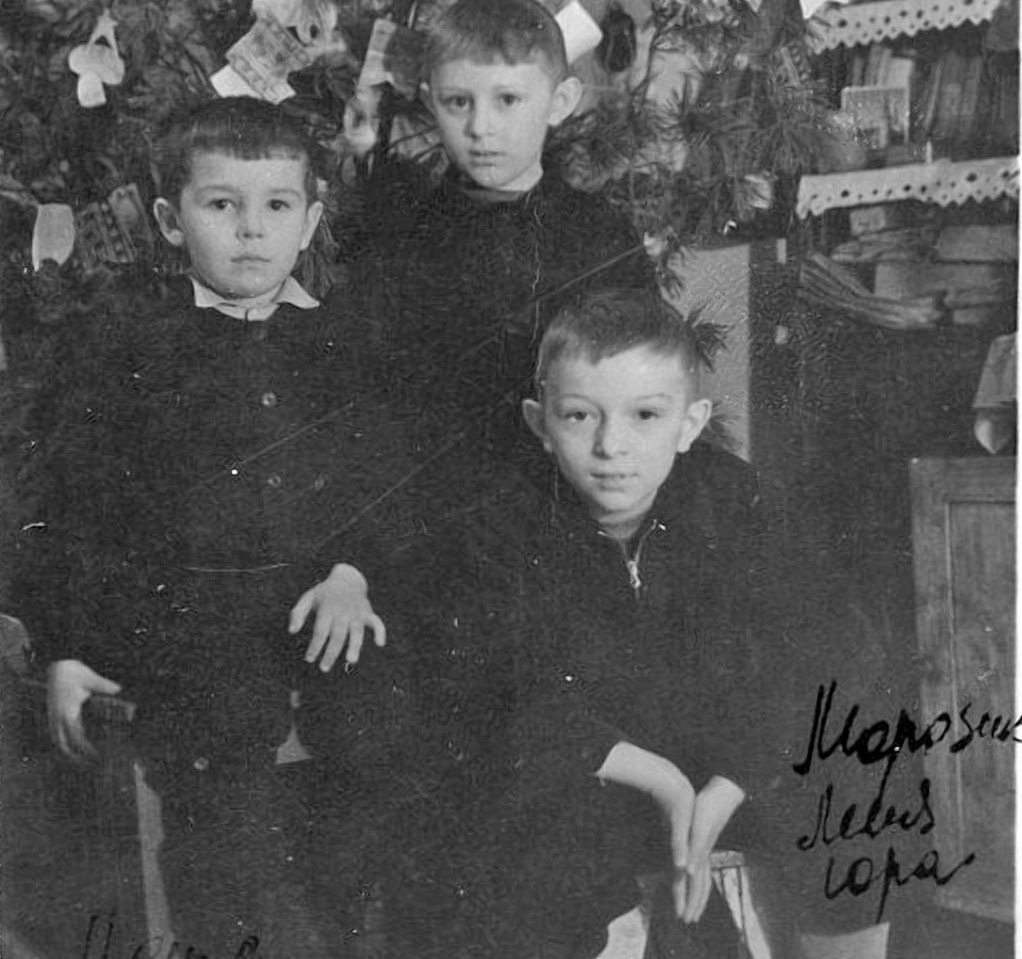

Нижний Бутугычаг. Новый 1953 год. Справа сидит Леонид, за ним стоит Юра, слева Лёша Сафонов.

В общем, «Терем-теремок» имел продолжение. Вскоре после новогодних каникул был проведён всеколымский смотр детской художественной самодеятельности. Ну, и в нашем Тенькинском районе тоже. Снова начались репетиции осточертевшего мне «Теремка».

Снова оставляют для этого после уроков, репетиции проводит темпераментная Евгения Георгиевна, да ещё к ней подключается неработающая мамаша третьеклассника Альки Кореева. Шумная экзальтированная дама. Основная масса критики недостатков новогодней премьеры почему-то обрушивается на меня. Причём больше всех свирепствует Алькина мамаша, апеллируя к Евгении Георгиевне.

— Вот Вы представляете, когда он стучал по воротам, мне чуть не стало дурно!

Евгения Георгиевна решает лично научить меня стучать как надо и подставляет живот.

— Бей!

Но бить в девичий живот мне совсем не хочется – это кажется чем-то диким. Слегка тыкаю в него несжатым кулаком. Глаза нашей славной учительницы загораются гневом.

— Ты что, Морозик!

Деваться некуда –— наношу ей несколько ударов от души. Не знаю, было ли ей больно, но слышу одобрительное.

— Вот так и бей!

Наш «Теремок» и другую самодеятельность мы показывали приехавшей из Усть-Омчуга комиссии в феврале. «Теремок» проверяющим очень понравился, особенно как исполняли свои роли Галя Путилина, Таня Шибеневич и мы с Юрой. Член районной смотровой комиссии М. Лютиков опубликовал статью в «Колымской правде», я её целиком привожу в Приложении как трогательный документ из того очень далёкого, но дорогого для нас, старых колымчан, времени.

(Именно так тогда называлась главная колымская газета. «Магаданской правдой» она станет позднее).

Правда, он вместо Морозиков назвал нас Морозиковыми. Ну, это не беда — все поняли, о ком речь. И ещё, Бутугычаг у него оказался «таёжным посёлком». Последнее, наверное, получилось на автомате, когда писал статью.

Бутугычаг, вернее его остатки, и сейчас с большой натяжкой можно назвать таёжными. Медведи давно появились, и свои и пришлые — из Якутии из-за пожаров. Но даже в конце десятых годов нового века здешний подрост пока мало напоминает тайгу. Лес на Крайнем Севере растёт очень медленно, и настоящая тайга здесь появится ещё не скоро.

…А колымская зима всё тянется и тянется.

Пришёл как-то из школы и увидел у нас профессора Цветкова. Видно, мама его где-то зацепила и пригласила зайти осмотреть её старшее чадушко. Профессор совершенно в другом обличии: вместо ватника и галифе на нём добротное пальто и шикарный чёрный костюм, располневший, важный, неторопливый. Наверное, он навсегда покидал Колыму — настроение было приподнятое, да он и на Верхнем не казался мне забитым — всё-таки к медикам отношение было особое, даже к заключённым. Осмотрел меня, иронически похмыкал на мамины жалобы на мой плохой аппетит и предложил потыкать в его толстый живот. Живот показался мне очень тугим.

— Будешь хорошо есть, и у тебя будет такой же.

…Наш дом очень гостеприимный. Кроме соседей и хороших знакомых, его с удовольствием посещают и приезжие из Магадана и Усть-Омчуга. Из военных запомнился какой-то большой лагерный начальник – все уважительно обращаются к нему по имени отчеству.

Хотя набор развлечений крайне ограничен — выпивка и закусь, что мама расстарается — ну, она-то, конечно, расстарается. А ещё разговоры. И это всё! Правда, когда выпьют, любят попеть: «Волховская застольная», «Ленинские горы», «Выхожу один я на дорогу»… Последняя папина любимая, а мама поёт не только со всеми, но и в одиночку: русские романсы или обожаемые ею украинские народные песни. У неё приятный голос и прекрасный слух. К сожалению, ни у кого не было баяна или гитары, а то бы веселье было бы гораздо более бурным. Прожив жизнь, думаю, на подобных встречах колымчане больше всего ценили общение.

Я-то этими посиделками был очень недоволен: зимой на улице вечером не особо задержишься, а именно зимой они особенно часты. Мой топчан стоял рядом с эпицентром веселья, а мама в ответ на моё бурчание просто накидывала что-нибудь на спинку стула напротив моей головы.

— Отвернись к стене, закрой глаза и спи.

Попробуй-ка засни, когда над ухом то и дело чокаются, оживлённо беседуют или поют.

В самом начале марта сообщают о болезни Сталина. Наутро в школе об этом говорят и учителя, и дети на переменах. Первоклашка Серёга Сторожук совсем некстати вдруг по какому-то постороннему поводу засмеялся и ему тут же навалял мой давний обидчик Копытин.

— Сталин болеет, а он смеётся.

За время учёбы этот бугай и мне пару раз успел неплохо намять бока…

Вскоре по радио объявляют о смерти вождя. Выходят газеты с его большими портретами, публикуются обращения партии и правительства к народу и армии. Где-то ближе к похоронам нас с утра отпускают из школы, и я неплохо провожу время на улице, не утруждая себя размышлениями о тяжести утраты и о том, как же теперь будет дальше… Мама потом скажет, что она, как и многие, всплакнула, жалея Сталина.

— Ему было трудно.

Это были искренние чувства человека, честно прошедшего через тяжелейшие годы первых пятилеток. Всегда говорившего о том времени просто и однозначно: жили плохо — работали на совесть.

Увы, всего лишь через три года, побывав на чтениях хрущёвского доклада на ХХ съезде КПСС, она будет воспринимать его сугубо негативно. А мы, оболтусы, будем весело и бездумно распевать глупейшие, позорные частушки.

Сталин, Сталин, ты дурак,

Потерял доверие.

Не хотел лежать, где Ленин,

Так лежи, где Берия!

Надо заметить, тогда никто и не попытался хоть чуть-чуть очистить нас от этого хрущёвского морока. Пройдут годы, прежде чем я сумею достойно, и, смею надеяться, объективно оценить эту одну из крупнейших личностей нашей истории, руководившую страной в обстоятельствах чрезвычайных.

…Но всё это ещё будет, а пока мы его достойно провожаем на торжественной траурной линейке в школе, слушая по радио репортаж из далёкой Москвы о том, как проходят похороны вождя. Провожаем всей школой — учителя и ученики от первого до седьмого класса стоят несколько часов в пионерской комнате. Открывает линейку директор Беляева, а ведёт Евгения Георгиевна, ну, и, конечно, в своём амплуа.

— И первое слово, которое произносят дети — «СТАЛИН»!

Я это так чётко запомнил, может быть, потому, что такая безапелляционность показалось немножечко чрезмерной: всё же десятый год шёл человеку. Но поток горячих слов множился, и у меня нет сомнений в искренности этой замечательной девушки.

Ну, вот пошёл репортаж из Москвы, стоим молча, никто не балуется, медленно текут минуты под звуки траурной музыки и прощальных слов московских дикторов.

Вдруг послышался протяжный стон, и кто-то сзади грохнулся на пол. Копытин! Его поднимают и быстренько уводят в учительскую. Ну, а мы продолжаем внимать репродуктору и провожаем Иосифа Виссарионовича с большим почётом.

Середина марта, больших морозов уже нет, много света, но тепло нас баловать не спешит. Почему-то в мартовские дни спится особенно сладко, и всё во мне противится раннему подъёму. Но однажды я проснулся сам: кто-то на улице громко колол дрова. Юра ещё дрыхнет, и никто его пока не тормошит, а я, раз такое дело, по-быстрому собираюсь, рассчитывая на неторопливую прогулку перед школой.

Здоровенные чурки колет папа, он в одном пиджаке и ушанке, торопится — ему не до меня. Утро морозное. Молодое мартовское солнце совсем не греет, зато красит алым цветом заснеженные вершины наших ближних сопок. Встал бы я сегодня как обычно и не увидел бы этой красоты.

Через одну зиму дрова придётся колоть уже мне. Может, потому так и запомнилось то славное утречко — алые вершины на западе и залитые золотым светом восточные сопки, а беззаботному огольцу грезится впереди только хорошее…

Идёт выборная компания, если не ошибаюсь, первая на территории «Дальстроя», которая на карте Хабаровского края тех лет оригинально обозначалась как «районы, непосредственно подчиненные крайисполкому», что вообще-то не соответствовало реальности — наша могучая «контора» была организацией московской! На здании школы повесили плакат с фамилиями кандидатов в районный, а, может, в областной совет. Одного я запомнил: Половцев.

Наконец, пошли весенние каникулы — рай для бездельников. Но наши дорогие учителя и здесь не дают нам покоя — на два дня затевают читательскую конференцию!

Тесно набиваемся в один из классов и обсуждаем произведения русской классики. Мне поручено сделать критический разбор басни Крылова про обезьяну с зеркалом. За давностью времён уже забыл, насколько полно я тогда раскрыл образ той глупой обезьяны, зато отчётливо помню, что произошло дальше.

Евгения Георгиевна вдруг гневно сверкнула очами и обрушилась на мальчишку за передней партой.

— Попов! Ты почему не снял коньки! Кто ещё сидит в коньках?!

Встало несколько отроков — все эти лихие конькобежцы были с Верхнего Бутугычага. Так на коньках и спустились на Нижний по дороге — что им десяток километров! Кажется, дороги в нашем краю тогда песком не посыпались, чем и пользовались маленькие лихачи.

Порядок был восстановлен, конференция продолжилась. Меня по её итогам наградили очень интересной книжкой Осипова про Суворова. По-видимому, проницательная Маргарита Павловна заметила мой интерес к истории.

Нет слов, чтобы воздать должное нашим учителям, особенно Маргарите и Евгении. Бушует юность, мечтается о суженом, и почему бы на каникулах молодым да свободным не смотаться в Магадан, где намного больше шансов встретить кого-нибудь себе по сердцу или хотя бы ровню, чем в затерявшемся в снегах Бутугычаге. Да и просто побывать в городе в такие скудные на развлечения времена, а если повезёт, попасть на концерт. Хочется надеяться, что наши юные подвижницы встретили своё счастье…

Первым свободным утром бежим кататься на лыжах и санках с подножия нашей главной сопки. А из зарослей лиственниц навстречу нам откуда-то сверху вдруг вылетают на лыжах солдаты. Их очень много, наверное, не меньше полусотни, весёлые и довольные.

Командование, видимо, заботится не только об их быте, но и о спорте, о культурных развлечениях, их иногда приводят в наш клуб на киносеансы и концерты. А. Жигулин в своей повести «Чёрные камни» писал, что на всём Бутугычаге их было несколько десятков. На самом деле, их было сотни.

Сотни солдат и десятки офицеров…

За посёлком у речки группа заключённых пилит дрова. Больше молодые, одеты непривычно разномастно, женщины в юбках и чулках. Какой-то мужчина бросил чурку и попал женщине по голове, она плачет, он ей что-то говорит, может, успокаивает. Нам неприятно, уходим.

Пришло время, и мама выполняет традиционный колымский ритуал — аккуратно отколупывает ножом толстые, не менее сантиметра, льдины с внутренней стороны рамы. Дневной свет через них ещё как-то проходил, но что-то рассмотреть на улице было невозможно.

Недалеко от школы построили небольшую баньку с полками, могут мыться несколько человек, но почему-то за загородкой с проходной, и мы с Юрой там были всего один раз. Мама нас помыла и спровадила. Но я «зацепился» на проходной и общаюсь с солдатами, один из них, весело поглядывая на меня, с жаром рассказывает товарищу, как здорово у них на Кубани, и к осени он надеется быть уже дома. Вот бы и мне туда!

В апреле уже хорошо пригревает солнышко, оттаяли дороги, и на урок физкультуры Маргарита Павловна выводит второклашек на улицу — сейчас у нас будет эстафета. Две команды — мальчишек и девчонок. Кто быстрее? Я бегу первым, а от девочек первой бежит Надя Макаренко и уверенно меня обгоняет. Очень неприятный сюрприз, и нисколько не утешает, что оконфузился не в одиночку.

Хочется скорее уйти домой и как-то отвлечься, но предстоит ещё урок пения. Разучиваем славную песенку композитора Кобалевского «Край родной».

То берёзка, то рябина,

Куст ракиты над рекой.

Край родной навек любимый,

Где найдёшь ещё такой…

…Под счастливою звездою

Мы живём в краю родном!

Сперва, немного смущаясь, её спела нам Маргарита Павловна, ну а потом её радостно подхватили благоденствующие детки обоих классов.

После уроков ко мне подходит Серёга Сторожук, и мы намереваемся слегка поболтаться перед обедом и спланировать, на что убить остатки этого беспокойного дня, благо завтра воскресение и о домашнем задании можно пока забыть. Но не тут-то было! Едва отошли от школы, как к нам подскакивают два шустрых первоклашки: на Серёгу напирает младший брат Копытина, а на меня тянет Лёня Бажов. Не первый раз тянет — никакого уважения к «старшим» ещё с зимы.

Зря, ребята, ох зря! Мы бы и так не поддались, ну, а теперь, когда после мартовского обморока грозный образ нашего обидчика, старшего Копытина, необратимо поблёк, держитесь!

…С воем побежал домой «молодой» Копытин. Плачет Лёня, не столько от тумаков, сколько от несбывшихся надежд, у него почему-то в грязи даже лицо. Ну, Лёня, как говорится, не наскочишь — не получишь. Мы к вам не лезли.

А нам с Серёгой весело — о возможных последствиях мы не думаем, да их и не было.

…Кажется, в апреле, родители сказали нам, что собираются увольняться из «Дальстроя», и потому поедем на материк, где поживём, пока мы с Юрой не закончим 7-8 классов. Мама говорит, что наш Бутугычаг будет закрываться. Мало того, на Чукотке открыли новое богатое месторождение золота, и, таким образом, именно там теперь будут развиваться главные события на нашей далёкой окраине, а Колыма как бы отходит на второй план.

В своей замечательной книге «Территория» Олег Куваев некоторый спад золотодобычи на Колыме — она у него там фигурирует как «Река» — и открытие золота на Чукотке («Территории») относит к концу пятидесятых, а получается, что это случилось всё-таки пораньше.

Очевидно, и месторождения урана к этому времени появились гораздо более перспективные, чем у нас на Коцугане, раз Бутугычаг будет в 1956 году закрыт навсегда, несмотря на только что отстроенный горно-металлургический завод. Ну, урановые страсти мне пока неведомы: взрослые о них никогда не говорят.

А вот Бутугычаг мне уже немного жаль. И всё равно, не помню, как Юра, а я бесконечно рад нашему предстоящему отъезду.

Вскоре после первомайских праздников Маргарита Павловна объявляет, что после уроков мы пойдём на сопку.

Можно было бы отойти к нашим домам и подниматься по более пологим склонам, но Маргарита Павловна ведёт нас прямо за комбинат, и мы берём нашу главную сопку «в лоб». Сыплются под ногами камешки, мы временами немного сползаем вниз, но, помогая себе руками и хватаясь за ветки стланика, упрямо лезем всё выше и выше. Никто не хочет отставать.

Вот уже забрались на высоту, на какой я ещё не бывал, и когда на коротком привале я оборачиваюсь, меня поражает открывшаяся перед нами панорама синих гор! Один за другим разворачиваются бесконечные хребты и где-то очень-очень далеко на востоке тают в дымке. Вскоре поднимаемся на вершину. В распадке между главной сопкой и круто заворачивающей сюда «перпендикулярной» скромная рощица небольших лиственниц. На западе, за «перпендикулярной», встают две остроконечные, ещё заснеженные вершины гораздо более высоких сопок – из посёлка мы их не видим.

Все радостно возбуждённые расхаживаем по верхотуре — такое бывает не каждый день! Да, наверное, такого ещё ни у кого и не было, кроме, как потом оказалось, Бориса Воронина, любознательного и развитого парня.

Прекрасное настроение и у Маргариты Павловны, она почти всё время улыбается, ей здесь тоже всё внове.

А я всё смотрю на синие горы, и впервые до меня отчётливо доходит запоздалая, но такая важная истина: «Как же ты прекрасна, моя суровая дальняя родина!»

Добавляет настроения и спуск — почти весь путь мы проделываем на пятой точке.

Май ещё не закончился, а теплынь уже по-хозяйски плывёт над колымским краем. По выходным мы таскаемся на стадионы, которые устроены на месте бывшего аэродрома. Зачем их два, уже не помню, но матчи проходят на втором, который более обустроен.

Вскоре после нашего отъезда здесь в ударном темпе возведут четырёхэтажное здание электростанции, а потом и птицефабрику.

Через много лет иногда будут утверждать, что они были и при нас — в начале пятидесятых. Конечно, это не так!

Такие, по колымским понятиям, «циклопические» сооружения не заметить и не запомнить было бы невозможно. Тем более вездесущим мальчишкам, которые обычно всё знают и помнят лучше взрослых. Да если бы при нас началось такое масштабное строительство, мы бы бегали туда при первой возможности и в любую погоду! И стадионы были бы совсем в другом месте.

…В воскресенье здесь, кажется, собирается весь Нижний Бутугычаг, наверняка, болельщики приехали и с Верхнего. На этот раз к нам пожаловали футболисты из Усть-Омчуга. Страсти кипят, наши очень стараются, но гости всё же одолевают.

…А сегодня пришли сюда без родителей. Играют только свои со своими — совсем не тот интерес. После матча многие не спешат расходиться, здесь же и наша Евгения Георгиевна. Работает буфет. Народ активно общается, а я любуюсь южным склоном «перпендикулярной» сопки. С этой стороны она сплошь до самой вершины густо заросла стлаником и смотрится особенно привлекательно. А вокруг стадиона распускаются молодые лиственницы и растёт какой-то очень низенький и тоненький кустарник с маленькими белорозовыми цветочками. Цветочки пахнут пирожными, а я валяюсь среди этого аромата. Неожиданно ко мне подваливает младший брат Нади Макаренко.

— Если бы не было Евгении Георгиевны, я бы тебе дал.

Проучить бы наглеца, но не снисхожу. И совсем не оттого, что не хочу отвлекаться от окружающей благодати, а потому, что ощущаю себя несравненно выше: ведь Я УЕЗЖАЮ НА МАТЕРИК, а он остаётся! Даже не удостаиваю ответом, так и лежу. Сопляк отходит…

Пора уходить, но Юра не желает возвращаться по дороге и хочет вернуться, обойдя у подножия «перпендикулярную» сопку. В моём братце всё больше нарастает своеволие. Ну и пусть! То, что первоклашка потащится по безлюдным местам, меня нисколько не тревожит. Иду себе не торопясь, любуюсь колымской красотой и совсем не огорчаюсь оттого, что совсем скоро ничего этого у меня не будет. Суетны мы в детстве…

Увидев меня одного, мама спокойно говорит: «Ну, иди, встреть Юрика». Когда подошёл к «перпендикулярной», время было уже под вечер, её северный склон успела накрыть тень. На сердце вдруг легла непрошеная тревога, но из зарослей стланика неожиданно выскочил мой упрямый братик.

Всё же странным мне представляется то спокойствие наших родителей, может, потому, что я пишу свои воспоминания совсем в другую эпоху.

…Идёт знаменитая «бериевская» амнистия. Говорят, что не все освобождённые заключённые покинули Колыму и пострадала какая-то ехавшая в Магадан женщина. Подробности тех разговоров я не помню, но скоро нам самим довелось убедиться, что грабежи происходят не только на дорогах. Кто-то маме сказал, что наш отец, на днях уехавший в Усть-Омчуг,

видимо, для оформления документов на увольнение из «Дальстроя», был там избит и ограблен. Домой он вернулся вполне бодрым, но мы с Юрой очень расстроились, увидев его разбитое лицо. Подонки отобрали у него кожаное пальто.

Вот и настал день отъезда, какой-то пасмурный, непраздничный, но на душе всё равно бесконечное радостное ожидание — на материк едем! Соседский сопляк издалека дразнится моим пугачом. И когда же, гадёныш, успел стащить? Непонятно. Ну, и чёрт с ним! Не торопясь обхожу наш «микрорайон». Вот Лёня Бажов на крылечке чего-то строгает, никаких агрессивных намерений не выказывает: весенняя наука пошла впрок.

Со стороны «перпендикулярной» сопки идут мой дружок Серёга Сторожук и незнакомый подросток. Тот, хитро на меня поглядывая, заговорщески изрекает: «Не говори ему, где мы это видели!». Серёга помалкивает, наверное, у него теперь будет не только новый друг, но и покровитель. Ну, и прощай, Серёга, без радости, но и без сожалений!

Намерен и дальше поболтаться и похвастать перед знакомыми взрослыми и детьми, но вижу, к нашему подъезду завернула какая-то грузовая машина, и родители стали выносить вещи. Мы едем вместе с семейством Шумилкиных. Их пятеро: родители и сыновья Виктор, Борис и Юрка. Борис носит фамилию Воронин — он родился, когда Шумилкины были в разводе.

Начальник прииска Сколяренко выделил для нас видавшую виды открытую полуторку, и мы совсем скоро начнём поминать его недобрыми словами. Но пока идёт весёлая и беспечная суета. Обе мамы и вся молодь желают ехать в кузове на свежем воздухе. А папы с удовольствием сели в кабину, причина их радости недолго оставалась тайной. Не успели переехать речку, как мама стала показывать Шумилкиной на заднее окошко кабины — наши папы с энтузиазмом распечатывали бутылку «московской». Тормозить машину мамы не стали.

Когда отъехали за стадионы, Борис кивнул на показавшуюся заснеженную вершину одной из уже знакомых мне высоких сопок на западе.

— Мы лазали на неё прошлым летом.

Ну, лазали и лазали, мне-то, что… Равнодушно скользнул по ней взглядом. Вперёд! И поскорее!

Эх, Леонид, Леонид! Притормози! Не несись душой и в мыслях впереди полуторки! Ты покидаешь свою родину и ещё не знаешь, что здесь навсегда остаётся твоё счастливое, беззаботное детство. Скоро, совсем скоро у тебя на долгие годы не будет ни счастья, ни покоя, ни даже своего угла. Будут тебе Белоруссия и Украина, Северный Кавказ и Русский Север, будут Волга, Урал и Сибирь, Ленинград и Москва, Ташкент и даже Китай …

Но до самой старости не видать тебе заветный колымский край, где осталось твоё сердце.

…Понемногу распогодилось. До Усть-Омчуга машина пару раз «ломалась», но это никому не испортило приподнятого настроения. Вот и столица Теньки. Наблюдаем уличные сценки, не вылезая из кузова. Задержались здесь совсем немного.

За Усть–Омчугом дорога начала постепенно подниматься вверх, и вскоре я увидел склоны сопок, покрытые нерастаявшим снегом, в нём стояли чёрные нераспустившиеся лиственницы. Повеяло холодом. Папа сказал, что это «мёртвая долина».

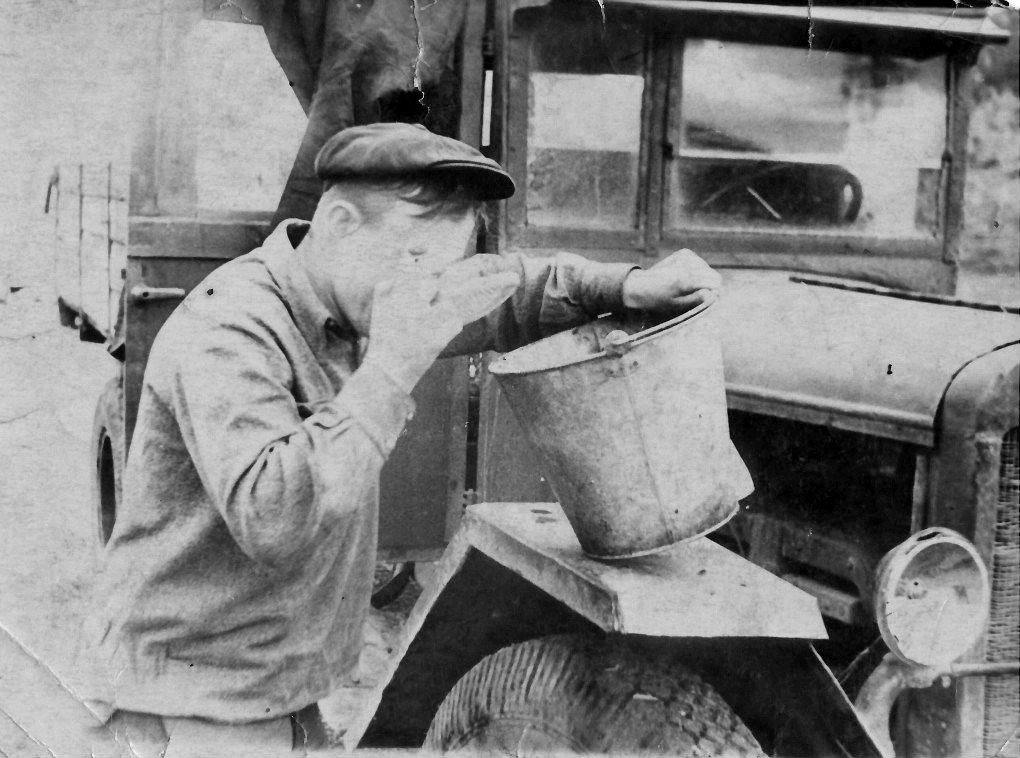

А машина стала ломаться всё чаще и чаще — не столько едем, сколько стоим и ремонтируемся. Мамы и Юрки уже давно притулились в кабине, а нам в кузове совсем не жарко. Где-то поздним вечером надолго остановились на пустынном высокогорье. Немного поодаль безлесная сопка, вокруг только мох да камень, светлые северные сумерки постепенно меркнут, слегка моросит. Мы в полном одиночестве — ни встречных, ни попутных машин. Шофёр, мужчина лет за сорок, опять неторопливо копается в моторе.

Взрослые припоминают разговоры об освободившихся недавно заключённых, которые пошаливают на колымских дорогах. Может, наш водитель подкуплен ими? Ведь если бы ехали нормально, то всяко бы добрались до главной колымской трассы. Тут хочешь — не хочешь, а от тревоги никуда не деться.

Папы уже давно протрезвели и обзавелись палками. Кто-то из них говорит, что в случае чего «просто так не дастся». Потом мама будет хвалить Виктора Шумилкина, но чем он отличился в той довольно неприятной ситуации, не помню. И как я «отключился» не помню, наверное, не очень тревожился. Очнулся когда начало чуть-чуть светлеть, машина быстро неслась по хорошей дороге, уже проехали Палатку, около меня сидел папа и придерживал надо мной полушубок.

…Транзитка на въезде в Магадан показалась мне раем.

Отоспавшись и отдохнув, пошли с утра с Виктором в город. Автобусы ходят редко. Но не так ещё велик Магадан — до центра шагали не очень долго.

В центре немало красивых зданий в сталинском ампире, но архитектура пока не привлекает, зато обращает внимание то, что нигде нет ни метра асфальта. Жалкий парк с чахлыми лиственницами, где из развлечений только пивной ларёк, кажется, тир и карусели. Карусели — это здорово!

Болтались по городу, пока не пошёл слабенький, но упорный дождь. На обратном пути недалеко от транзитки в последний раз увидели заключённых: нам встретилась большая колонна, мужчины, женщины. Шли медленно, молча. Здесь это смотрелось гораздо тягостнее, чем у нас в глубинке. Вдоль всей колонны с обеих её сторон шли солдаты и непривычно держали наперевес винтовки с примкнутыми штыками.

Впереди шли четверо, шагавший с краю наголо остриженный молодой, высокий мужчина укоризненно смотрел на вольную публику. Я нечаянно встретился с ним глазами…

Забыть эту последнюю мрачную встречу невозможно…

В транзитке родители угощают нас городскими яствами, особенно нам приятно ситро, а Юра с оживлением рассказывает о девочке, что молча сидит на соседних нарах. Ей лет 6-7, она какая-то взлохмаченная и заплаканная. Вчера они с ней носились на улице и по транзитке. Девочка метала и метала в рот витаминные горошины, потом внезапно упала и у неё изо рта пошла пена, начались судороги, вызывали скорую. Пришлось у лакомки промывать животик.

Транзитный быт идёт своим чередом. Какие-то мужички присели выпить и закусить за стоящим недалеко от нас столом, потом завели задушевный разговор — ну, и какой разговор без папироски! Наши бдительные мамы с иронией у них вопрошают — знакомы ли они с грамотой и показывают на приклеенное выше стола указание: «Не курить, не сорить». Конфликт, не успев начаться, исчерпан. Хорошие всё-таки люди — колымчане. Когда через много лет вспоминаю тех смутившихся земляков — на душе становится теплее…

Дата вылета в тумане, а мамочке мнится, что я в дороге простудился, да и от транзитки её тошнит. Не без хлопот через пару дней перебираемся в какую-то непрезентабельную гостиницу в центре, и вместе с Шумилкиными располагаемся в большой комнате.

Это получается скорее не гостиница, а общежитие, но мамы довольны: чисто, есть кухня, все удобства и вокруг только свои, приятные в общении люди. С базара часто приносят крабов, стоят они копейки.

Но я канючу свежих огурцов, а в магазинах их ещё нет. Обходим с мамой базар — здесь рыба на любой вкус, но огурцов нет. Какому-то мужику повезло — он успел у кого-то ухватить последние две штуки, несёт их и сияет. А нам остаётся только завидовать…

Борис держится немного особняком, оба Юрки не прочь подразнить меня, и вечером я чаще иду гулять с Виктором. В парке нас, конечно, привлекают карусели. Злачное место! Это же Колыма начала 50-х!