Александр Шафранов.

Это может быть штат Пенсильвания. А может быть Аляска. Хребты Хамар-Дабана или Колухорское ущелье. Сахалинская Тымь или Чуйский тракт. Бездна ассоциаций. Если ты не был на Колыме. Но если БЫЛ, то при первом же взгляде на фотопейзажи Александра Шафранова безошибочно определяешь — КОЛЫМА. Потому что она как точка в конце огромной страны. И в этой точке — вся страна.

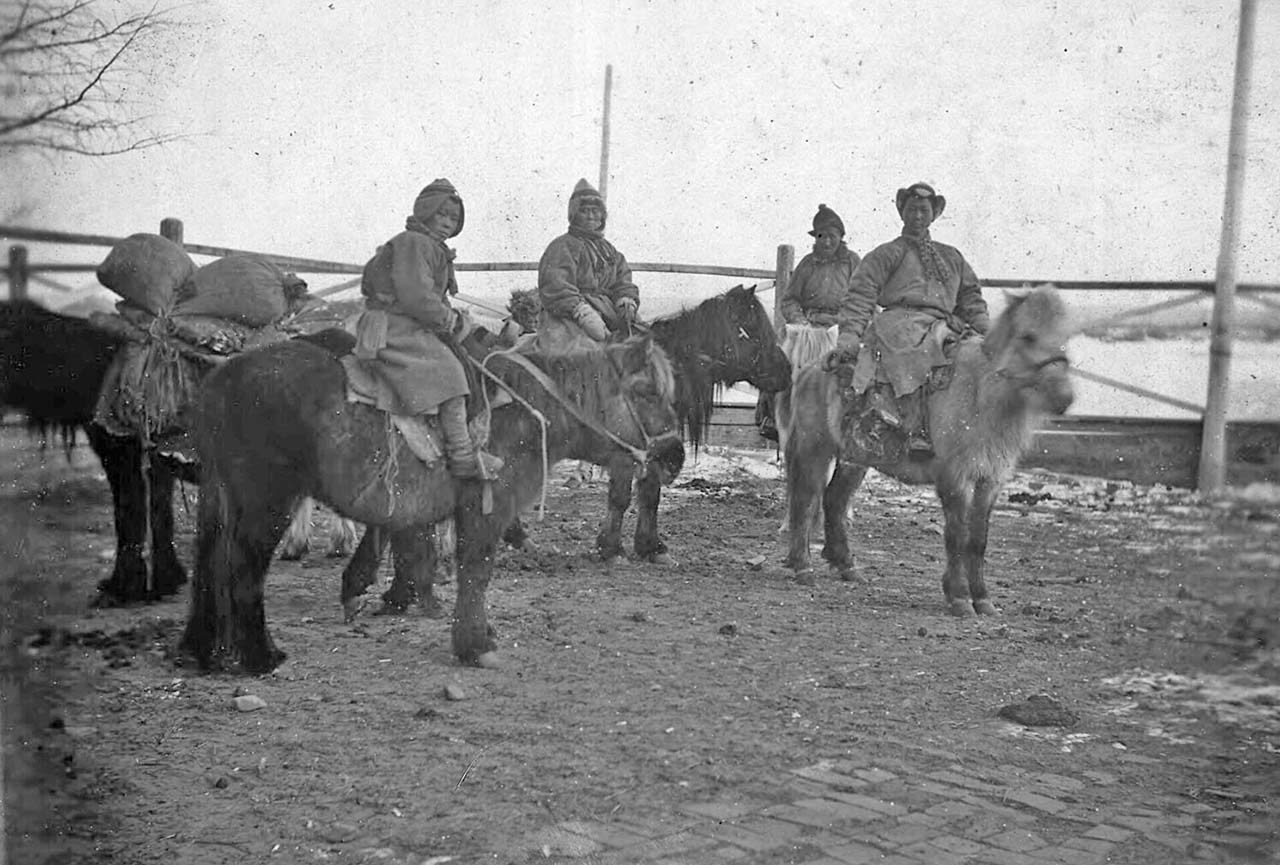

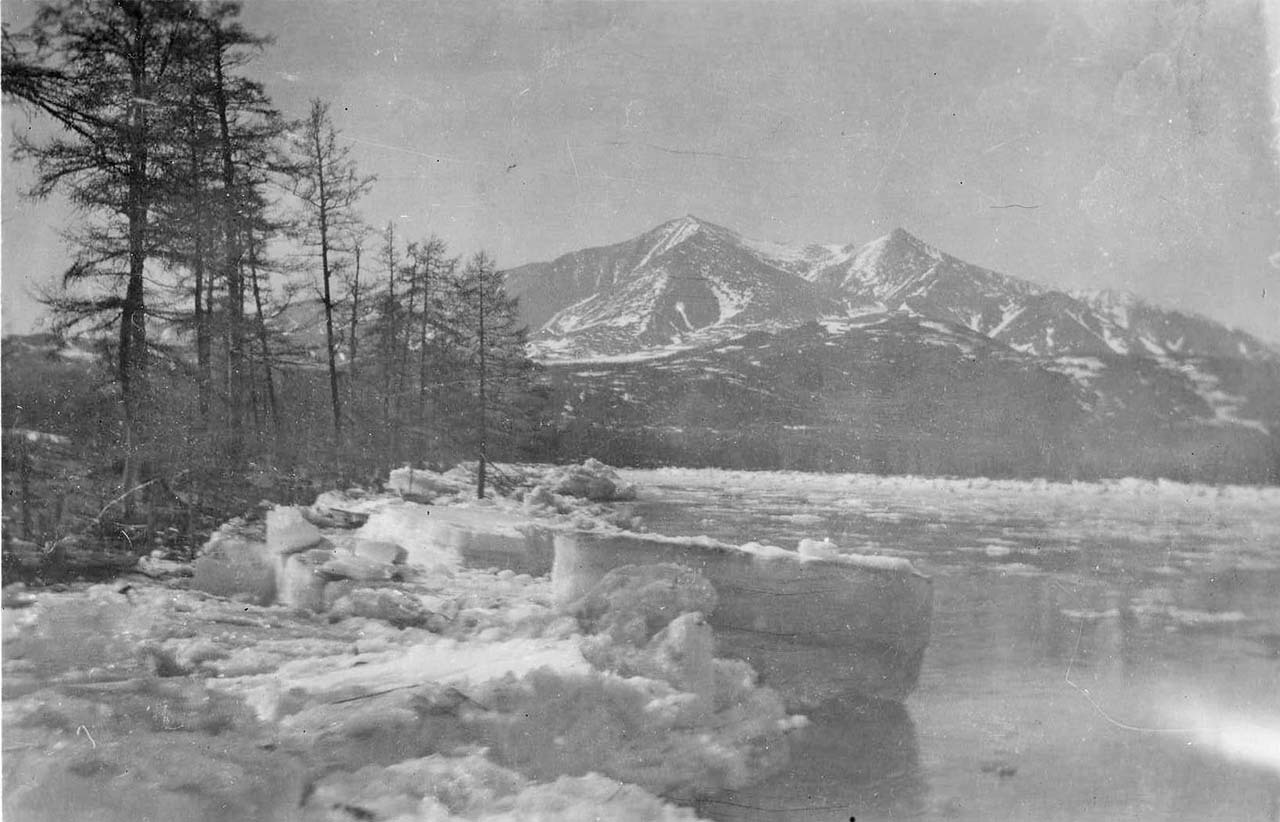

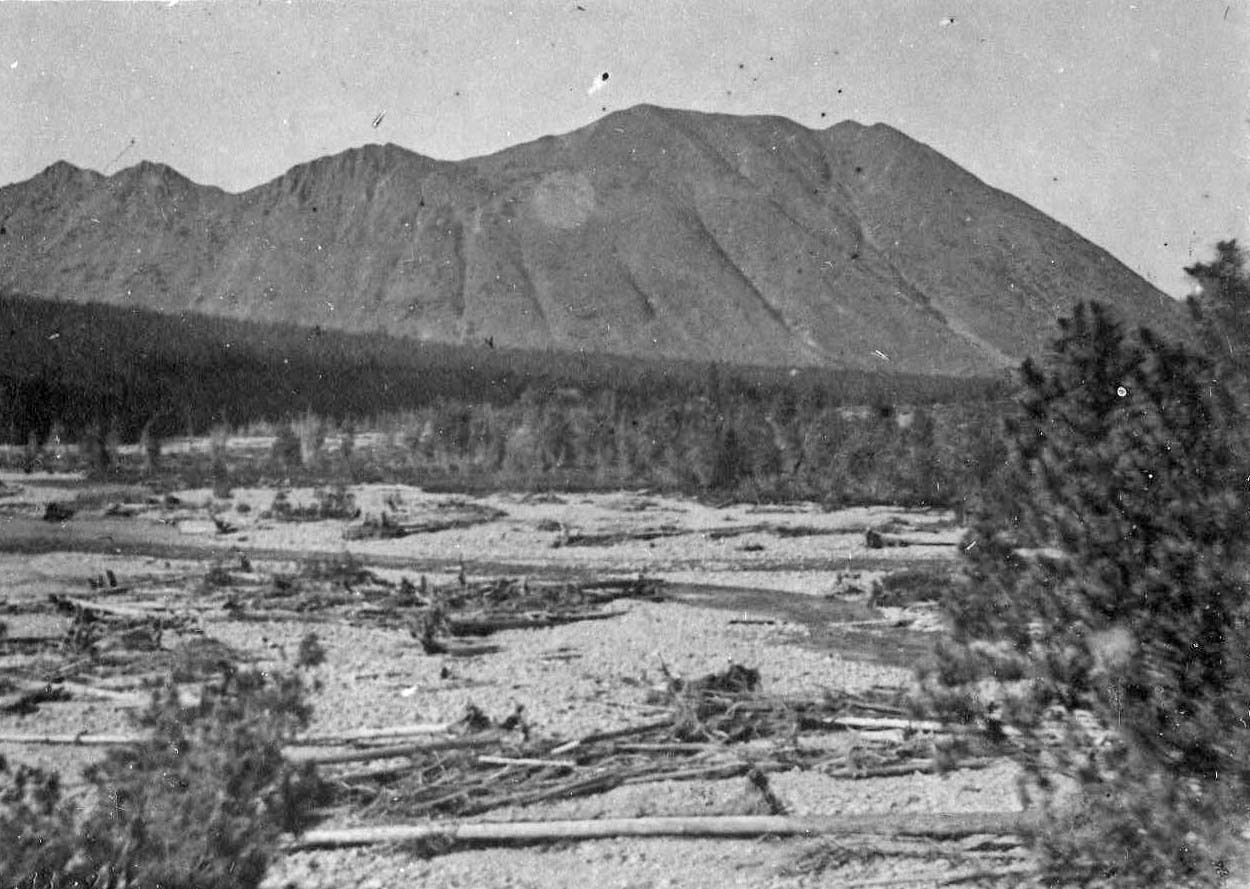

Предзимье. Фото Александра Шафранова.

Колымский пейзаж универсален, всеобъемлющ. Его энергетика такова, что “выталкивает” тебя в космос, во вселенское пространство. Его эстетика такова, что не оставляет места сиюминутному — только вечному. Его поэтика просто бесспорна.

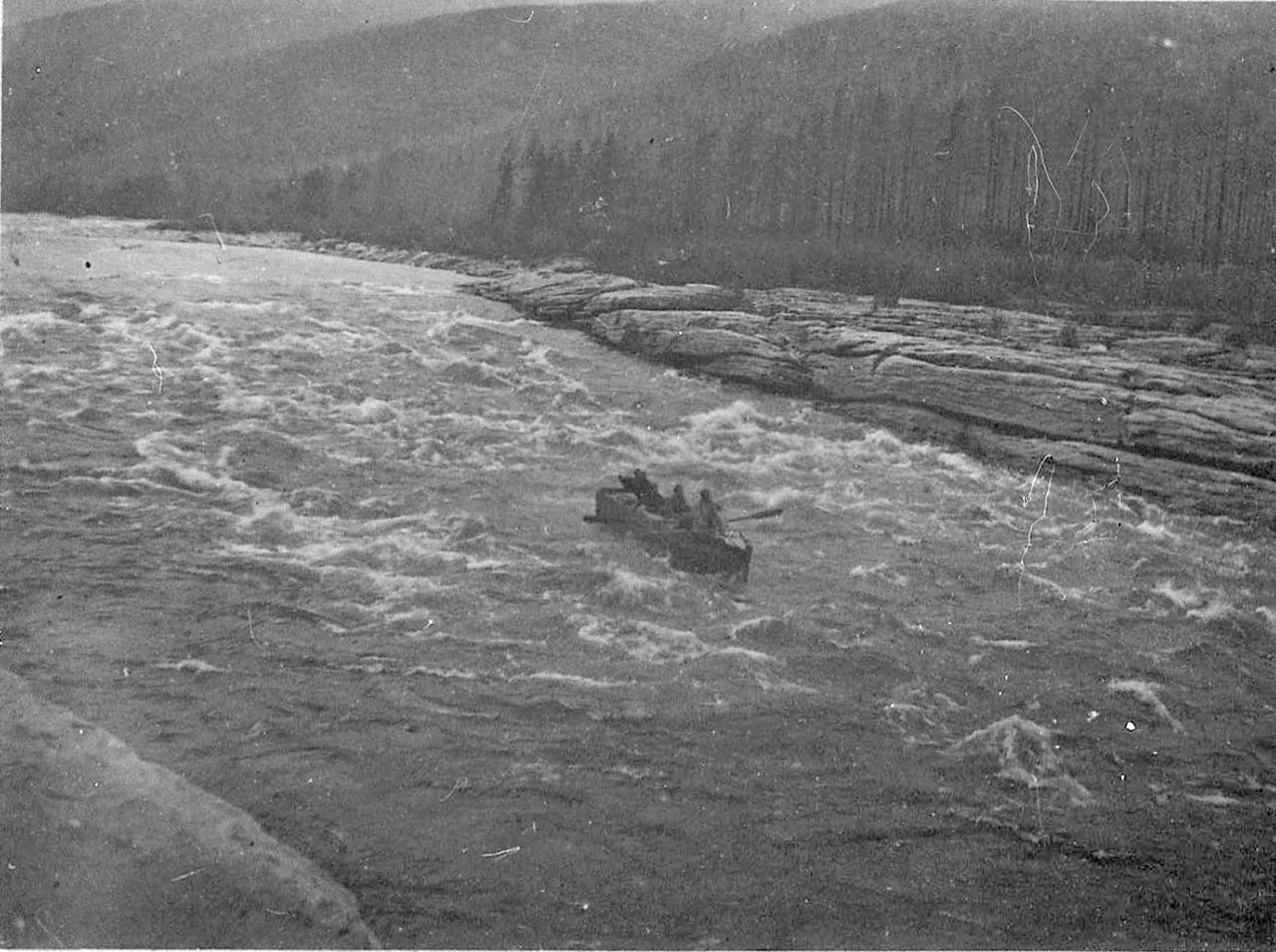

Художник говорит: “Такого разнообразия нет нигде. В области есть каньоны со сложными сплавными реками, есть высокие труднодоступные горы (для альпинистов это рай), есть море с островами — тихоокеанское побережье, тундра, лесотундра, тайга, и всё это в одном регионе. Для сравнения, Алтай тоже красивый, но моря нет.” (интервью MagadanMedia, 28 августа 2018 г.)

Озеро Джека Лондона на закате. Фото Александра Шафранова.

Необыкновенное богатство колымской природы порождает и многообразие видов пейзажа в арсенале художника: горный, морской, тундровый (колымская степь), речной, лесной… Особняком — городской и архитектурный пейзажи.

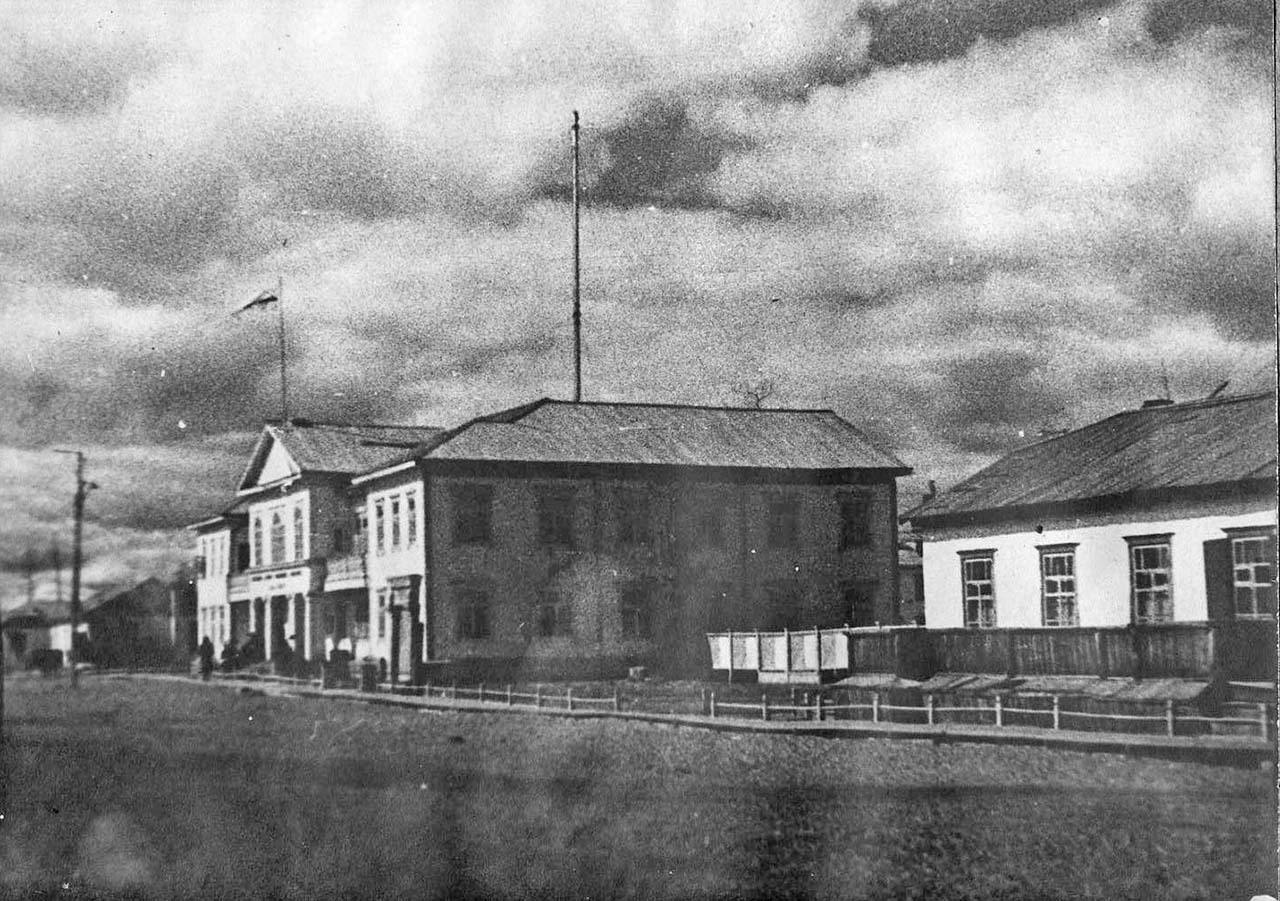

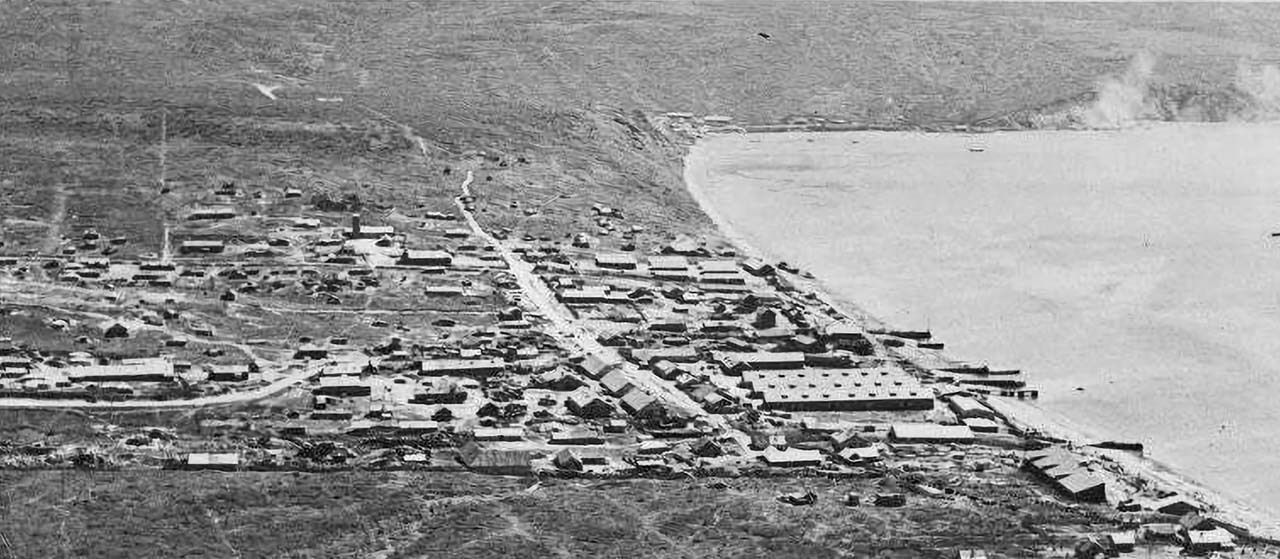

В бывшем Союзе есть только два города, сохранивших в чистоте и нерушимости ансамбли сталинского ампира, с его торжественностью, роскошью, обилием декора и устремленностью в будущее. Это Магадан и Минск. Специалисты называют их “учебниками сталинской архитектуры”. ТАКОГО больше нет НИГДЕ. И уже не будет.

Магадан с его перепадами высот, сопками, свободой панорамного подхода, различными точками зрения, конечно благодарен, отзывчив для работы художника и фотографа. Пейзажи “Золотая осень Магадана”, “Краски осеннего дождя”, демонстрируя неповторимую архитектуру города, блестяще передают настроение, душевное жизнеощущение человека, живущего в нём.

Шафранов сознательно не фиксирует следы ГУЛАГа на Колымской земле. Выживших реабилитировали, но большинство посмертно. А он реабилитирует колымский пейзаж. Тоже “выживший”, как ни корёжили его тело бараками, вышками и колючей проволокой.

Ужас и величие ХХ века в искусстве заключается и в том, что он породил совершенно новые виды пейзажа: космический, индустриальный и… тюремный, стыдливо не причисленный искусствоведами к самостоятельному жанру. Провозвестником этого специфически русского вида пейзажа стала знаменитая “Владимирка” Исаака Левитана.

Золотое деревце. Фото Александра Шафранова.

Метафорой художественной реабилитации колымского пейзажа у Шафранова становится “Барак”, заросший иван-чаем. Две работы Александра при первом знакомстве меня сразу “перевернули” (это было в начале октября 2019 года) — “Золотое деревце” и “Колымский барак”. О них можно говорить бесконечно, потому что в них Колыма, Рассеюшка, История. Потому что сама выросла в сеймчанском бараке, построенном зэками. И хотя давно уже в тёплой Беларуси, хорошо представляю, как это — жить, работать и, главное, творить при -50° и -60°.

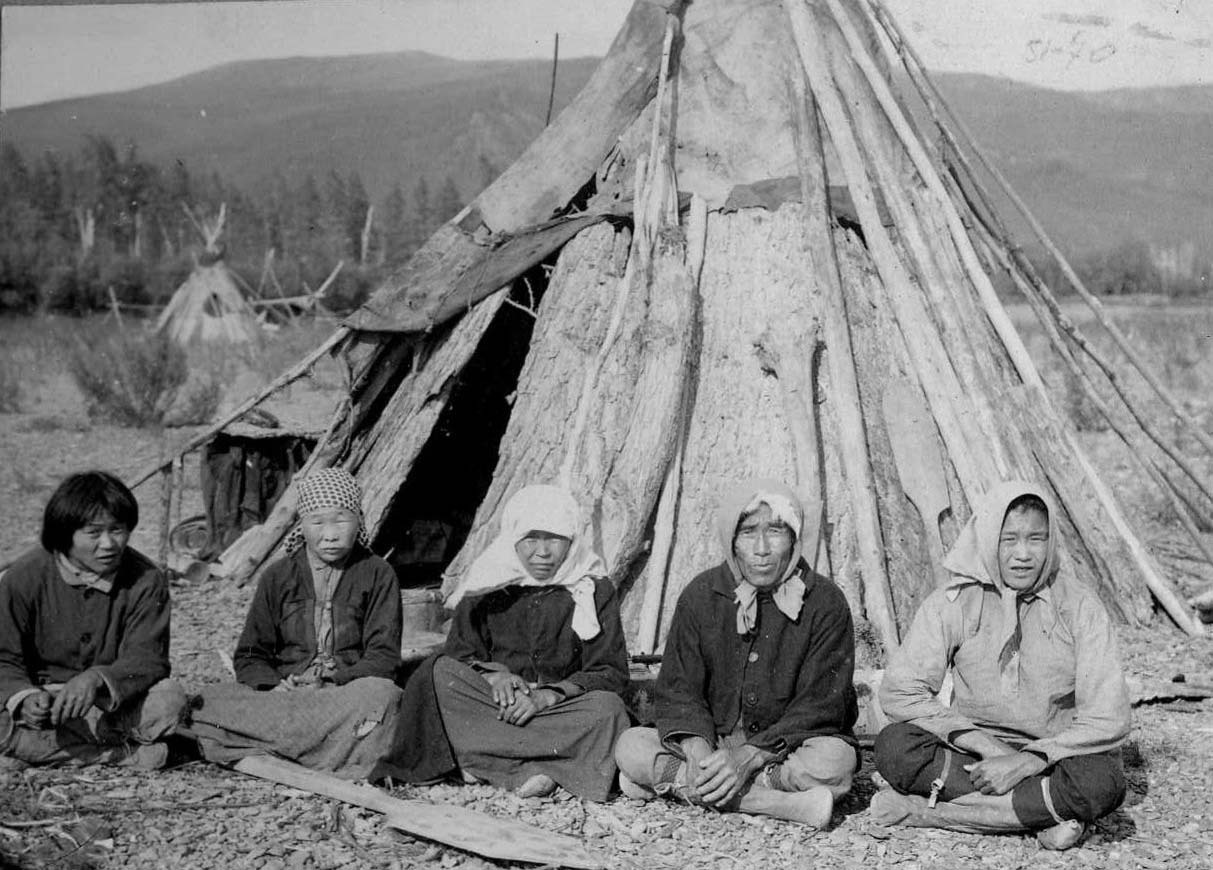

Дом деда. Фото Александра Шафранова.

“Барак” — это и метафора века ушедшего, в котором боль рождала поэзию, а поэзия — боль… Шафранов и сам дитя своего времени, олицетворяющий один из самых притягательных мужских типов ХХ века — путешественника, художника и, немножко, авантюриста. В повседневной жизни этот мужской тип довольно редок (ныне время коммерсантов и предпринимателей), но только он будоражит сознание, демонстрируя универсальный спектр мужских качеств и приёмов самопознания. Даже стиль размышлений Александра Шафранова становится ярким выражением подобного типа личности: “Быть наедине с собой в нереальности — необыкновенно. Где-то за горизонтом осталась шумливость городов и хаос движения… Дыхание становится ровным и спокойным, а мысленные потоки неторопливы. Даже сумерки не вызывают тревоги. Напротив — происходит полное умиротворение от созерцания водной глади и отражения в ней. Я не одинок здесь. Гагара подружка иногда нарушает тишину хлопаньем крыльев и криком вдалеке. И тогда открывается тайна, а ключ к ней — ты сам. Начинаешь чувствовать себя частью какого-то большого вселенского действа, потому что каждую минуту оно меняется, а в душе просыпается художник.” (Александр Шафранов, 24 декабря 2019 г.)

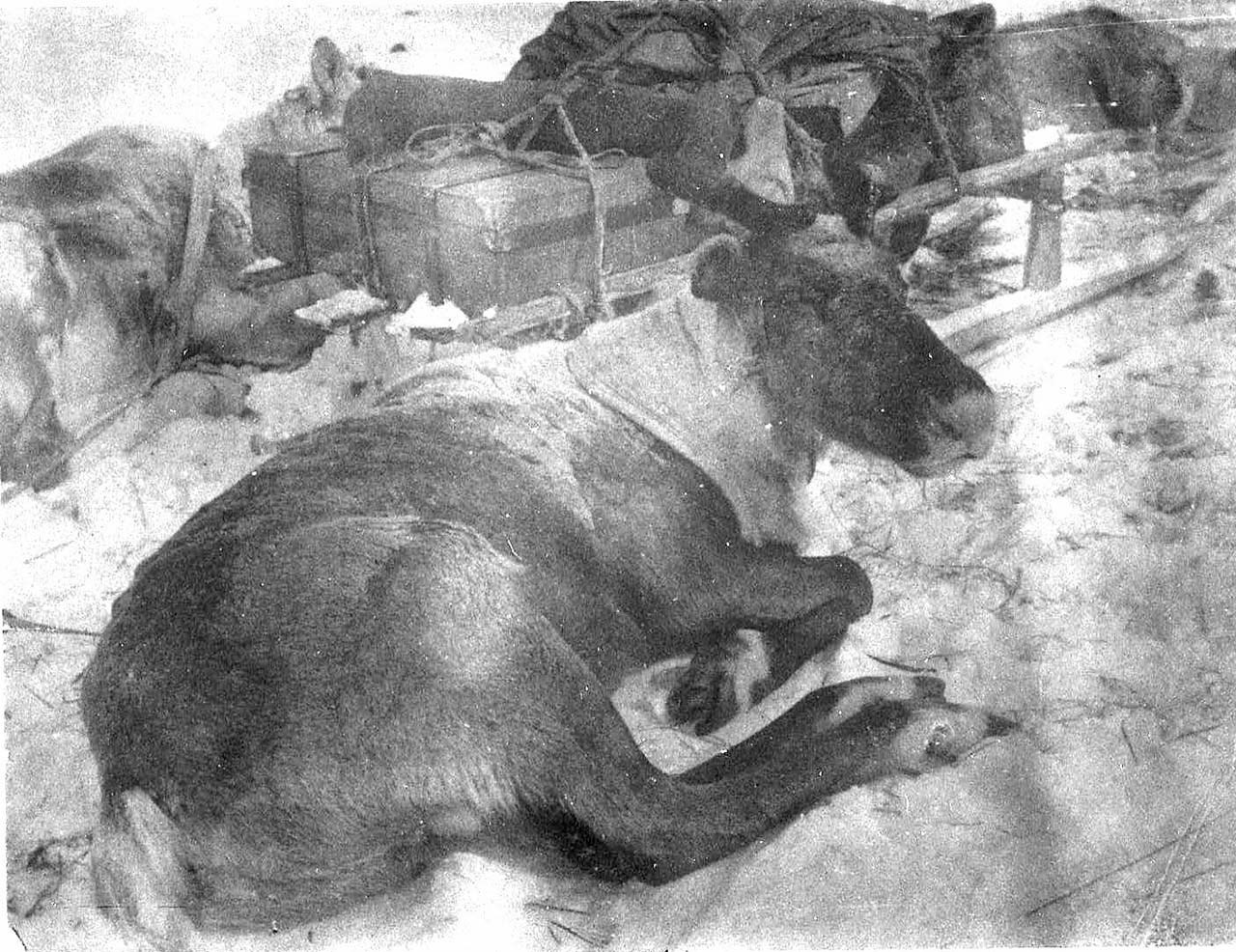

Стужа. Фото Александра Шафранова.

Не берусь разделять его творчество как живописца и фотографа — он слишком цельная натура для этого. Но, несомненно, что мощнейшее композиционное чутьё, чувство света и цвета, особая глубина пространства, а главное — необыкновенное, осознанно-медитативное, просветлённое состояние многих работ обусловлены взаимодействием и взаимопроникновением образно-выразительной системы этих видов искусства, а также самой личностью художника.

О свете и цвете в фотографиях Александра хочется сказать особо. Света — обилие — говорящего, таинственного и нежного, властвующего в природе и придающего смысл её жизни (“фото-графия” от древнегреческого “светопись”, и Шафранов утверждает родовую суть этого вида искусства как терминологически, подчеркнуто называя свои работы “светописью”, так и творчески).

Ручей Неведомый. Фото Александра Шафранова.

Поразительна цветовая сгармонированность красок природы (особенно любимых им цветов осени). В природе так много цвета, что при съемке становится невозможно им управлять. Не случайно фотографы считают, что съёмка в черно-белом изображении и в цвете — это, по существу, два способа мышления… И в этом отношении цветные фотографии Александра интригуют тем, что они столь же выразительны и лаконичны, как и чёрно-белая фотография.

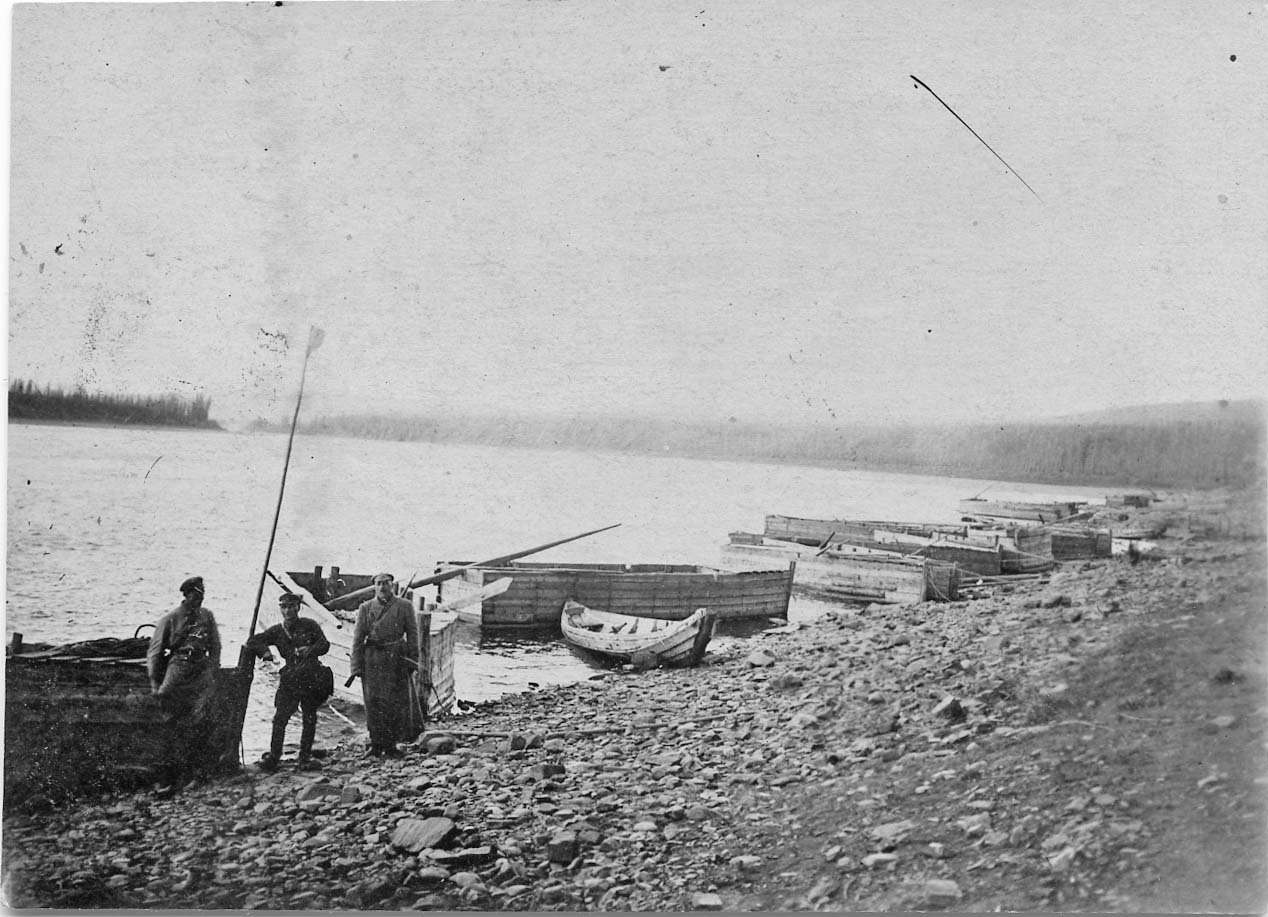

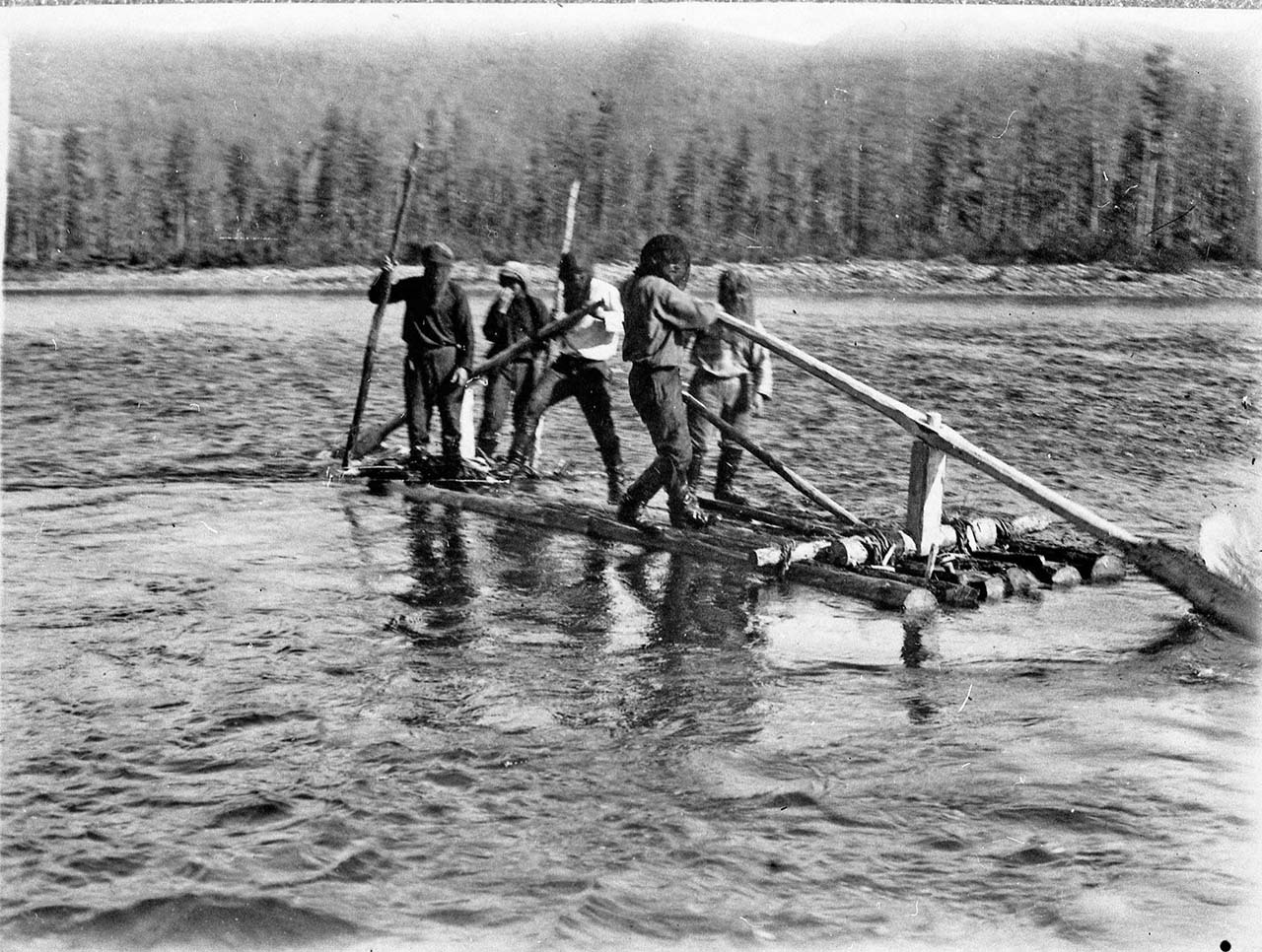

Александр Шафранов работает и в жанре портрета (это глубоко реалистичные психологические образы), жанровой зарисовки (не без социальных аспектов). Но совсем не случайным видится возвращение на новом этапе творчества к теме космоса; непознанного, футуристического мира.

Верный. Фото Александра Шафранова.

Дух его произведений последних лет, особая чистота сознания, обращение к технике мэтт-пейнтинга (комбинированная съёмка, совмещающая натурную часть с дорисовкой) и исключительная деликатность в использовании этой техники заставляют говорить об особом векторе его творчества, находящегося в мейнстриме современного искусства и созвучного поискам художников-визионеров, представителей стиля Виженари-арт (визуализация образов возникающих в медитативном состоянии).

“Это явный визионерский путь, в котором художник, утвердившись в классической форме реализма, детально исследовав и запечатлев природу в фотографии, накопив базу исходного материала, которое уже является самоценным искусством — переходит на следующий этап: в осознанную игру трансформационных цифровых манипуляций с первичными изображениями, проявляя авторское видение иных миров и скрытых сакральных смыслов в форме фантастического реализма. Причём делая это удивительно тонко и нежно, в отличие от большинства современных мастеров психоделического арта.” (Гришанти Холон, художник-визионер).

Цифровые технологии избавляют фотографию от необходимости быть непременным документом. Фотография уже не “реет бледной тенью” старшей сестры (живописи), но самоуверенно и не спеша высматривает, что приглянется из объектов феноменальной реальности.

Виженари-арт служит неким экспериментальным полем для художников, создающих новую иконографию и обладающих пробуждённым сознанием.

Природа допускает к таким уровням развития только сильных характером людей с развитой волей и энергетикой, осознающих, что перед ними простирается огромная Вселенная, у которой совершенно другие этические законы…

Забытая летопись. Фото Александра Шафранова.

…В одном из интервью художника прозвучала забавная фраза журналиста: “Известный не только в Магадане, но и в России”. Да, существуют эти понятия: “Магадан и Россия”, “Колыма и материк”. В общем, как в песне — “Чудная планета”… И Шафранов — художник с этой чудной планеты — Планеты “Колыма”…

Фотографируют миллионы. Где начинается фотоискусство? Там, где появляется своё Я, своя тема, свой стиль, как непременные и обязательные атрибуты профессионализма, творческой состоятельности. Этими качествами произведения художника наделены в полной мере.

Близится юбилей Александра Станиславовича и в его преддверии хочется пожелать мастеру самого большого счастья для художника. Это когда приходит вдохновение.

Татьяна Братенкова, искусствовед, член Белорусского Союза художников.