Остатки зданий Эльгенской паротурбинной электростанции на спутниковом снимке.

Эльгенская паротурбинная электростанция располагалась на берегу реки Средний Эльген, рядом с посёлком Эльген-Уголь и шахтами Эльгенского угольного района.

За время своей работы снабжала электроэнергией предприятия и посёлки ЮЗГПУ и СГПУ, а также Верхне-Сеймчанский горнорудный комбинат.

Была запущена в эксплуатацию в 1945 году и проработала предположительно до 1956 года.

(Точная дата консервации и ликвидации электростанции пока точно не установлена — О.В.)

Топливом для электростанции служили бурые угли Эльгенского месторождения. Водоснабжение шло из реки Средний Эльген, артезианских скважин и искусственного водоёма.

1945 год

Запуск первых двух очередей

Свой первый ток Эльгенская паротурбинная электростанция дала в марте 1945 года, когда была запущена первая очередь.

Вырабатываемая мощность Эльгенской электростанции возросла 9 мая 1945 года — была запущена вторая очередь электростанции.

Первым начальником Эльгенской паротурбинной электростанции был Таран И.М.

Подключение предприятий

С момента запуска Эльгенской электростанции она начала снабжать энергией Эльгенский угольный район. Маломощная электростанция угольщиков была ликвидирована.

Также к началу лета 1945 года была построена ЛЭП Эльген-Уголь — рудник имени Лазо, что позволило начать снабжение электроэнергией обогатительных фабрик №№ 2,3 и 15, рудника имени Лазо и прииска имени III пятилетки и снять угрозу энергетического кризиса с этих предприятий.

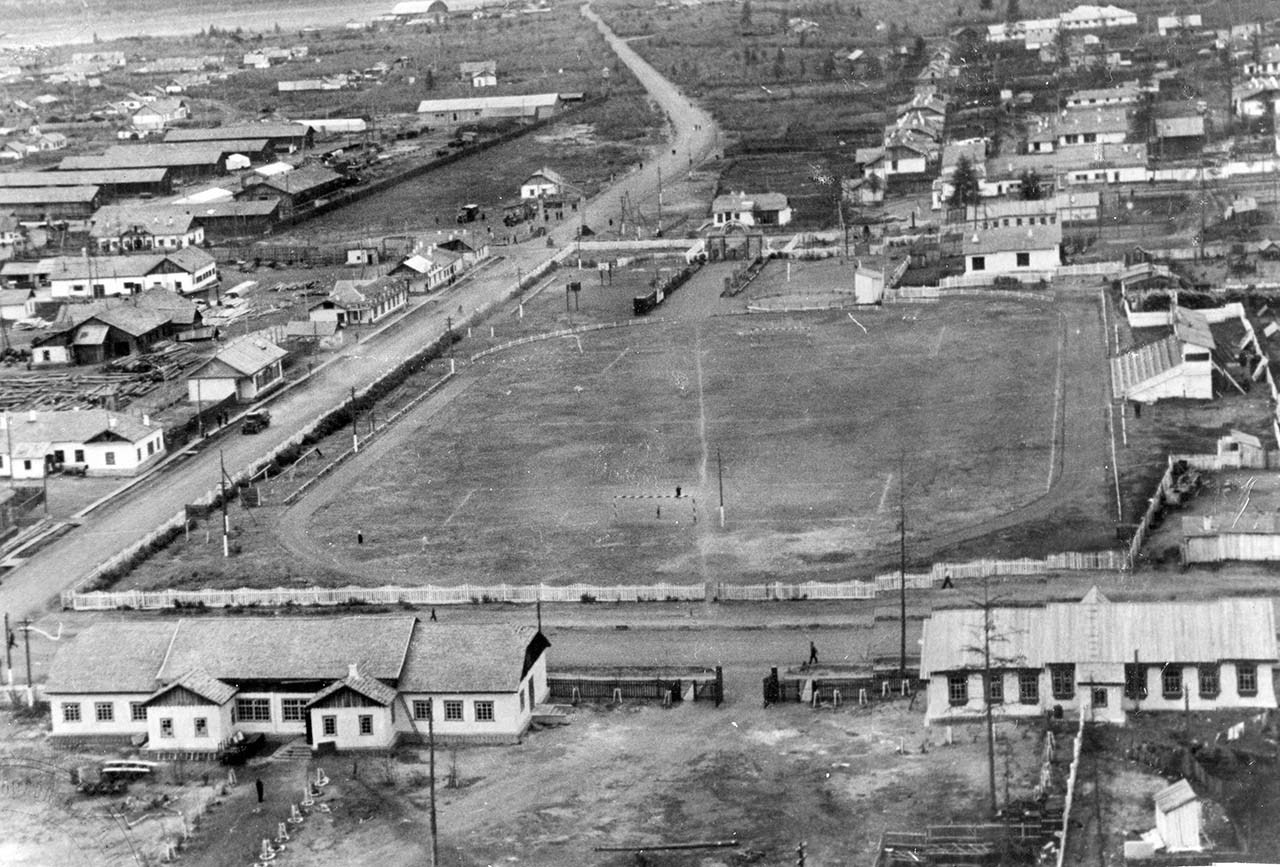

Нижний Сеймчан. 1954 год. Фото из архивов МОКМ.

К зиме 1945 года было закончено строительство и запущена в эксплуатацию ЛЭП Эльген-Уголь — Нижний Сеймчан, центр ЮЗГПУ электроэнергией начала снабжать ЭРЭС.

Первые успехи энергетиков

Эльгенская паротурбинная электростанция выполнила июльский план по электроэнергии на 118%, и снизила во втором квартале себестоимость киловатт-часа на 2,8%. Серьёзным недостатком в работе ЭРЭС в июле был простой потребителей по вине электростанции.

План августа 1945 года по выработке электроэнергии был выполнен энергетиками 26 августа на 100,3%. Смены Идиса, Волошина и Дёмина на 29 августа имели по 110% выполнения месячного плана.

До конца августа коллектив электростанции планировал дать ещё 20% сверхплановой электроэнергии.

Подготовка к зиме

В сентябре энергетики начали подготовку к работе в зимний период.

Силами работников ЭРЭС было решено заготовить запас на электростанции не менее 1 500 тонн угля и 600 кубометров дров.

На 7 сентября было заготовлено 530 тонн угля и 250 кубометров дров, правда, доставлено в посёлок было только 20 кубометров.

На заготовку дров на электростанции было выделено от каждого цеха по 2—3 человека. Группа из шести человек выезжала в тайгу и заготавливала дрова в течение нескольких дней подряд. Затем её сменяла другая группа, третья и так далее. Заготовку дров планировали закончить к 1 октября 1945 года.

Одновременно проводилась подготовка к зиме жилищного фонда. Все дома работников ЭРЭС были оштукатурены внутри, а два дома оштукатурены и внутри, и снаружи. В четырёх домах сложены добротные печи. В первой половине сентября планировалось сложить кирпичные печи в остальных домах. К зиме железные печи в домах должны были кануть в историю.

Также в сентябре энергетики намеревались построить здание конторы электростанции.

Собрание энергетиков

В начале октября состоялось собрание рабочих, инженерно-технических работников и служащих Эльгенской районной электростанции (ЭРЭС).

В докладе начальника электростанции были озвучены результаты работы энергетиков в сентябре: план по выработке электроэнергии был выполнен на 115%, по расходу топлива — на 94,7%, с коэффициентом загрузки механизмов на 95%, при cos φ равному 0,82.

На собрании были рассмотрены вопросы об образовании страхового запаса угля на угольном складе, о рациональной подаче угля к грохотам, о переводе мотовозчиков на сдельщину, о дежурстве на углеподаче и ряд других предложений.

Прения на собрании были направлены на просмотр всех звеньев работы, и поэтому наиболее угрожаемое звено — углеподача — оказалось в центре внимания. Напряжённое внимание энергетиков к бесперебойным поставкам угля было вполне обоснованно.

Энергетики высказали пожелание коллективу Эльгенского угольного района также включиться в предоктябрьское соревнование и дать электростанции возможность выполнять взятые на себя предоктябрьские обязательства.

Предоктябрьские обязательства энергетиков включали в себя снижение себестоимости продукции на 5%, экономию топлива на 3% и обеспечение энергией предприятий ЮЗГПУ для выполнения и перевыполнения ими плановых заданий.

Доска Почёта и переходящее Красное знамя

В начале октября 1945 года по решению Управления, Политодела ЮЗГПУ и общеприискома Эльгенская паротурбинная электростанция (начальник электростанции Таран И.М., главный инженер Радин Ф. И., секретарь парторганизации Дворецкий В.С.) как передовик предоктябрьского социалистического соревнования была занесена на Доску Почёта ЮЗГПУ.

Также Эльгенской паротурбинной электростанции по итогам социалистического соревнования и за работу в сентябре было вручено второе переходящее Красное знамя

На Доску Почёта ЮЗГПУ были занесены лучшие стахановцы предприятия:

- Толмачёв Фёдор Никитович — помощник машиниста турбины.

- Баландин Гавриил Евгеньевич — помощник машиниста турбины.

- Кухтаеков Григорий Абрамович — помощник машиниста турбины.

- Вечерин Георгий Иванович — кочегар,

- Бондарев Пётр Иванович — кочегар,

- Подкауров Василий Феофанович — кочегар,

- Третьяков Андрей Николаевич — кочегар,

- Горобец Андрей Федосеевич — мастер электроцеха,

- Бакланов Виктор Яковлевич — старший электротехник,

- Волошин Иван Андреевич — начальник смены,

- Демин Николай Фёдорович — инженер-теплотехник,

- Идис Григорий Иосифович — начальник смены,

- Кладогуб Иосиф Петрович — мастер турбинного цеха,

- Литвинов Фёдор Иванович — турбинист,

- Кригер Карл Эрнестович — турбинист,

- Саногов Иван Фёдорович — турбинист,

- Телков Фёдор Кононович — старший кочегар,

- Севостьянов Евгений Николаевич — дежурный на подстанции.

По итогам работы за 8 месяцев

Успешная работа Эльгенской электростанции в значительной степени способствовала досрочному завершению годового плана металлодобычи предприятиями Лазовского района.

Эльгенская электростанция, оснащённая на тот момент современной техникой, за период эксплуатации (с марта 1945 года) обеспечивала электроэнергией все предприятия Лазовского района с коэффициентом загрузки агрегатов 0,9—0,95 против планового 0,82. На 1 октября электростанция выполнила план по товарной электроэнергии на 125% с экономией 3,8% топлива и накоплениями 160 000 рублей средств.

К 28 годовщине Великого Октября на электростанции планировалось ввести в эксплуатацию третий блок, работа которого в значительной мере могла обеспечить бесперебойное и полное снабжение энергией предприятия Лазовского района.

Использование в полной мере автоматики оборудования, упрощающей и облегчающей обслуживание и повышающей надёжность работы агрегатов, правильная организация топливоподачи, определение и наладка экономического режима работы котлов и своевременное устранение дефектов на других вспомогательных агрегатах, ведение систематических наблюдений и анализов повседневной работы — от практического решения этого комплекса задач зависела дальнейшая работа Эльгенской электростанции.

Ввод в эксплуатацию третьего блока

Строители и монтажники Эльгенской паротурбинной электростанции сдержали своё слово — 4 ноября в 19 часов третий блок дал первый промышленный ток предприятиям Юго-Запада.

Итоги октября

В предоктябрьском социалистическом соревновании серьёзных успехов добился коллектив энергетиков: план октября по выработке электроэнергии был выполнен на 116,5%. За восемь месяцев коллектив ЭРЭС выполнил годовую программу по электроэнергии на 87%.

Коллектив ЭРЭС в течение шести месяцев подряд удерживал переходящее Красное знамя Юго-Запада.

За ударную работу руководством были отмечены:

- кочегары Телков, Подкауров, Третьяков, Вечерин;

- турбинисты Габриков, Сапогов, Кригер;

- помощники турбинистов Кухтасков, Журавлёв;

- электрики Ковалёв, Балканов;

- электромонтёр Рыков;

- мастера Горобец, Заварухин, Бедниченко, Кладогуб.

Первые проблемы

Ноябрь 1945 года для коллектива электростанции был ознаменован частыми отключениями потребителей. Перебои в подаче электроэнергии с ЭРЭС продолжались и в декабре.

Такое положение дел не могло не сказываться на выполнении рудниками и фабриками своих заданий. Из-за отключения предприятий, впервые за 1945 год, ЮЗГПУ с перебоями выполняло ежесуточные задания.

Основной причиной отключений на Эльгенской паротурбинной электростанции оставались проблемы с хранением и доставкой угля.

На электростанции не было возможности создать необходимый двух-трёхдневный запас угля — Эльгенская районная строительно-монтажная контора так и не смогла осилить строительство угольного склада на ЭРЭС. Из-за этого запас угля можно было создать только на несколько часов — хранить его было негде.

Ко всему, один из блоков электростанции находился на профилактическом ремонте, что снижало возможности маневрирования в распределении вырабатываемой электроэнергии.

Работа смены Идиса

Несмотря на все существующие проблемы, энергетики ЭРЭС отдавали себе отчёт в том, что на них лежала ответственность за выполнение Юго-Западным горнопромышленным управлением обязательства по добыче не менее 22% сверхпланового касситерита.

В этой связи заслуживала внимания ударная работа смены под руководством Идиса. Турбинисты Литвинов и Журавлёв обеспечивали правильную эксплуатацию турбины. Кочегар Подкауров своим добросовестным отношением к делу смог достичь прекрасных результатов: пар в котлах всегда был на необходимом уровне, при самой большой экономии угля. Бесперебойно снабжал дроблёным углем агрегаты дробильщик Тремин.

Благодаря своей стахановской работе смена Идиса выполнила годовой план по выработке электроэнергии ещё 5 декабря. Двадцатидневное задание декабря было выполнено на 106%, план декабря энергетики планировали закончить к 26 декабря. Также смена Идиса взяла на себя обязательства выработать в декабре 105% электроэнергии при экономии 6% топлива.

Итоги работы ЭРЭС в декабре

Коллектив энергетиков Эльгена своей работой добился выполнения годового плана товарной продукции ко дню Сталинской Конституции — 5 декабря 1945 года — на 100,2%. План по валовой выработке электроэнергии ЭРЭС был выполнен 28 декабря.

Соразмерно с ростом предприятий росла потребность в электроэнергии, коэфициент загрузки мощности электростанции 24 дня декабря составил 1,01.

За время своей работы ЭРЭС сэкономила около 150 000 рублей государственных средств.

Непростые взаимоотношения энергетиков и угольщиков

Одним из недостатков в работе ЭРЭС, влекущих за собой перерасходы средств, являлась беззастенчивая приписка угля, отгружаемого с шахт Эльгенского угольного района. Так, в октябре были выписаны фальшивые фактуры и предъявлены к оплате на 700,4 тонны угля, в ноябре — на 1 075 тонн. Таким образом, незаконно сняты с расчётного счёта ЭРЭС 135 064 рублей.

Эльгенский угольный район. Погрузка угля. 1930-40 годы. Фото из архивов МОКМ.

Подделка документов на отгрузку угля со стороны некоторых работников Эльгенского угольного района носила неприкрытый характер, о чём говорили следующие факты: к шахте № 9 железнодорожных путей от ЭРЭС не было и, следовательно, мотовоз не мог подойти к шахте, между тем угольный район в ноябре предъявил фактуры на 27 тонн угля, якобы полученного с шахты № 9. Водитель автобазы Куксин не имел никакого отношения к мотовозу и никогда не работал на нём, тем не менее угольный район выписал и предъявил к оплате фальшивую фактуру с поддельной подписью водителя Куксина на 9 тонн угля.

Большинство фактур были подписаны в приёмке угля лицом, выписывавшим эти фактуры. Часть из фактур выписывались на водителей автобазы, не работавших в эти дни на подвозке угля, что подтвердили сами водители, не признавшие своих подписей на фактурах.

За такие «проделки» ретивым работникам Эльгенского угольного района грозило малоприятное общение с работниками следственных органов, а позднее и смена рода деятельности и статуса. Впрочем, это осталось за границами истории Эльгенской электростанции.

1946 год

В гостях у энергетиков

В преддверии выборов в Верховный Совет СССР на Эльгенской паротурбинной электростанции побывал журналист «Советской Колымы». Репортаж о его поездке и впечатлениях был опубликован на страницах газеты, ниже выдержки из него:

«Огромный турбинный зал наполнен ровным гулом. Но гул исходит не от турбин, работающих почти бесшумно.

Рождённая в этом ярко освещённом, полном тепла зале чудодейственная сила — электричество — по проводам высоковольтной линии передаётся через перевалы и долины на предприятия и в посёлки Юго-Западного горного управления. Ток приводит в движение подъёмники шахт, мощные компрессоры, водоотливные установки, бесконечную откатку, станочный парк, электросварку на руднике имени Лазо. На обогатительных фабриках он сообщает механизмам такую силу, под действием которой с треском и хрустом дробится руда. Размельчённая до определённых размеров руда по транспортёрам подаётся на мельницы и отсадочные машины, во флотомашины и гидравлические классификаторы, на концентрационные столы и магнитную сепарацию, словом через всю сложную обогатительную аппаратуру.

Вспоминаются слова Ильича о том, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация. Советский народ, руководимый гением Сталина, блестяще выполнил ленинский завет об электрификации страны.

Построенная так недавно на берегу речушки Эльген, извивающейся в непроходимых таёжных зарослях, мощная паротурбинная электростанция являет собой воплощение ленинской мысли.

Мы открываем смотровой люк топки. Пламя бушует в ней, бешено взвихриваясь и извиваясь. Стоккер равномерно забрасывает небольшими дозами уголь на непрерывно движущуюся колосниковую решётку котла. Под колосники даётся подогретый воздух — искусственное дутьё для усиления горения. Уголь ложится на колосниках слоем в 10—15 сантиметров, и с противоположного края движущейся решётки ссыпаются в бункер уже шлак и зола. Трубы котла омываются не только пламенем, но и раскалёнными отходящими газами. Пар в котле всегда имеет высокое давление.

Целесообразность строительства паротурбинной электростанции на Эльгене продиктована наличием здесь неиссякаемых запасов бурого угля. Станция работает на местном топливе. В этом — главная экономическая целесообразность строительства станции именно здесь.

…Завершив ознакомление с электростанцией, мы вместе с моим спутником инженером-электриком вышли на улицу. Был поздний час морозного февральского вечера. Термометр показывал 55 градусов ниже нуля. Такие морозы обычно сопровождаются плотными белыми туманами. Этот вечер составлял исключение.

Над шахтами Эльгенугля пылало множество ярких электрических солнц. Окна эльгенцев излучали ровный нежный электросвет. Эмка вынесла нас на высокий холм, откуда, как на ладони, была видна панорама переливающегося множеством огней посёлка. Электростанция, стройно возвышаясь над окрестностями, отчётливо выделялась на фоне звёздного неба, куда ровным столбом устремлялся густой дым её топок».

Проблемы и решения

К лету 1946 года на Эльгенской паротурбинной электростанции удалось избавиться от ряда «детских» болезней и ошибок, допущенных при проектировании, монтаже и строительстве.

Для бесперебойной и успешной работы электростанции необходимо было найти оптимальный способ сжигания эльгенских бурых углей. Для этого в процессе эксплуатации благодаря рационализаторам, были реконструированы забрасыватели, и энергетики получили возможность подавать в топки столько угля, сколько нужно для равномерного его сгорания. Котёл стал работать на полную проектную мощность.

Станция была запущена в эксплуатацию без законченной химводоочистки, и котлы подпитывались сырой водой. При работе в таких условиях в котлах образовалась накипь до полутора — двух миллиметров толщиной. Для решения этого вопроса была организована походная химлаборатория, проанализировавшая состав воды и давшая свои рекомендации. В результате затруднения с подпиточной водой были преодолены, хотя и не в полной мере. Позднее, когда были введены в действие новые блоки химической очистки, вода, в которой содержалось некоторое количество солей и повышенное количество кислорода, была заменена конденсатом. При этом производительность одного испарителя поднялась до 180%.

Несмотря на наличие сепараторов для улавливания масла на линии отработанного замасленного пара, всё же масло частично попадало в котлы, что влияло на работу котлов и турбин. Этот недостаток также был устранён.

На станции много электроэнергии расходовалось на собственные нужды. С целью уменьшения этого расхода рационализаторы предложили блокировать питательные линии котлов. Два котла были запитаны от одного насоса вместо двух, как было раньше. Блокировка линии вспомогательных насосов позволила сократить два насоса.

Эльгенская узкоколейка

Обеспечение Эльгенской паротурбинной электростанции углём из шахт Эльгенского угольного района до осени 1946 года был всегда на повестке дня у энергетиков. Уголь из шахт доставлялся главным образом автомашинами.

В конце сентября 1946 года было закончено строительство и сдана в эксплуатацию узкоколейная железная дорога от угольных шахт до угольного склада электростанции.

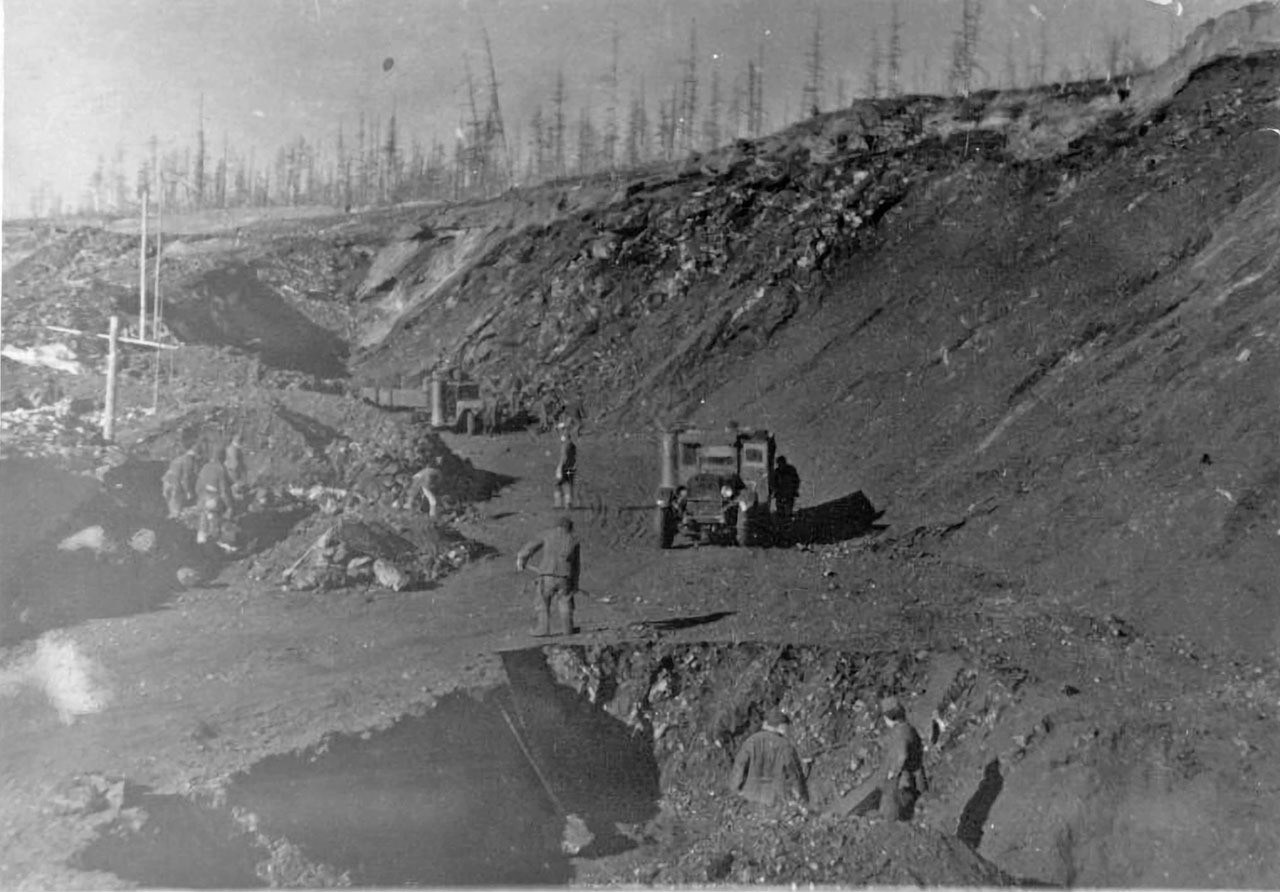

Постройку дороги вела дорожно-лесная контора Юго-Запада под руководством прораба Белгородского.

Дорожники и энергетики Эльгена произвели большие земляные работы, спланировали полотно и уложили рельсы. Первую партию угля 21 сентября мотовоз доставил по новой железной дороге. 24 сентября началось кольцевое движение мотовозов. Новая узкоколейка также имела выход на Тасканскую узкоколейную железную дорогу.

С этого времени уголь из Эльгенского угольного района на Эльгенскую электростанцию осуществлялся по узкоколейной железной дороге.

ЛЭП Усть-Таскан — Эльген-Уголь

После ввода двух блоков в эксплуатацию Эльгенской паротурбинной электростанции у руководства Дальстроя возникла мысль о том, чтобы соединить Тасканский энергокомбинат с Эльгенской электростанцией при помощи ЛЭП. Это должно было позволить распределять выработанную электростанциями энергию между предприятиями СГПУ и ЮЗГПУ, а также предотвратить полное отключение потребителей в случае возникновения аварийной ситуации на одной из электростанций.

Строительство ЛЭП 35 кВ Усть-Таскан — Эльген-Уголь протяжённостью 60 километров началось летом 1945 года. Опоры устанавливались с двух концов линии двумя бригадами, трасса ЛЭП проходила на всём протяжении вблизи железной дороги.

Строительство ЛЭП Усть-Таскан — Эльген-Уголь было закончено осенью 1946 года.

1947 год

Смена руководства электростанции

В 1947 году начальником Эльгенской паротурбинной электростанции работал Смирнов.

Плановые ремонты

В течение весны 1947 года на Эльгенской электростанции вёлся ремонт оборудования. Ремонтные работы велись по разработанному графику с таким расчётом, чтобы подача электроэнергии предприятиям не прерывалась ни на минуту.

На два с половиной дня раньше срока капитально были отремонтированы блоки №№ 1 и 2. Руководством электростанции за ударный труд были отмечены слесари Бедниченко, Захаров, Дорофеев, Попков, Трифонов, машинисты турбин Баландин, Черепанов, электрики Жермелев, Понов, заведующий тепловой частью Михман.

В конце апреля 1947 года был начат капитальный ремонт блока № 3. Энергетики взяли обязательство закончить работы по ремонту на три дня раньше установленного срока.

Ввод в эксплуатацию четвёртого блока

В мае 1947 года был закончен монтаж оборудования и введён в эксплуатацию последний четвёртый блок Эльгенской электростанции. Фактически строительство Эльгенской РЭС было закончено, она заработала на полную мощность.

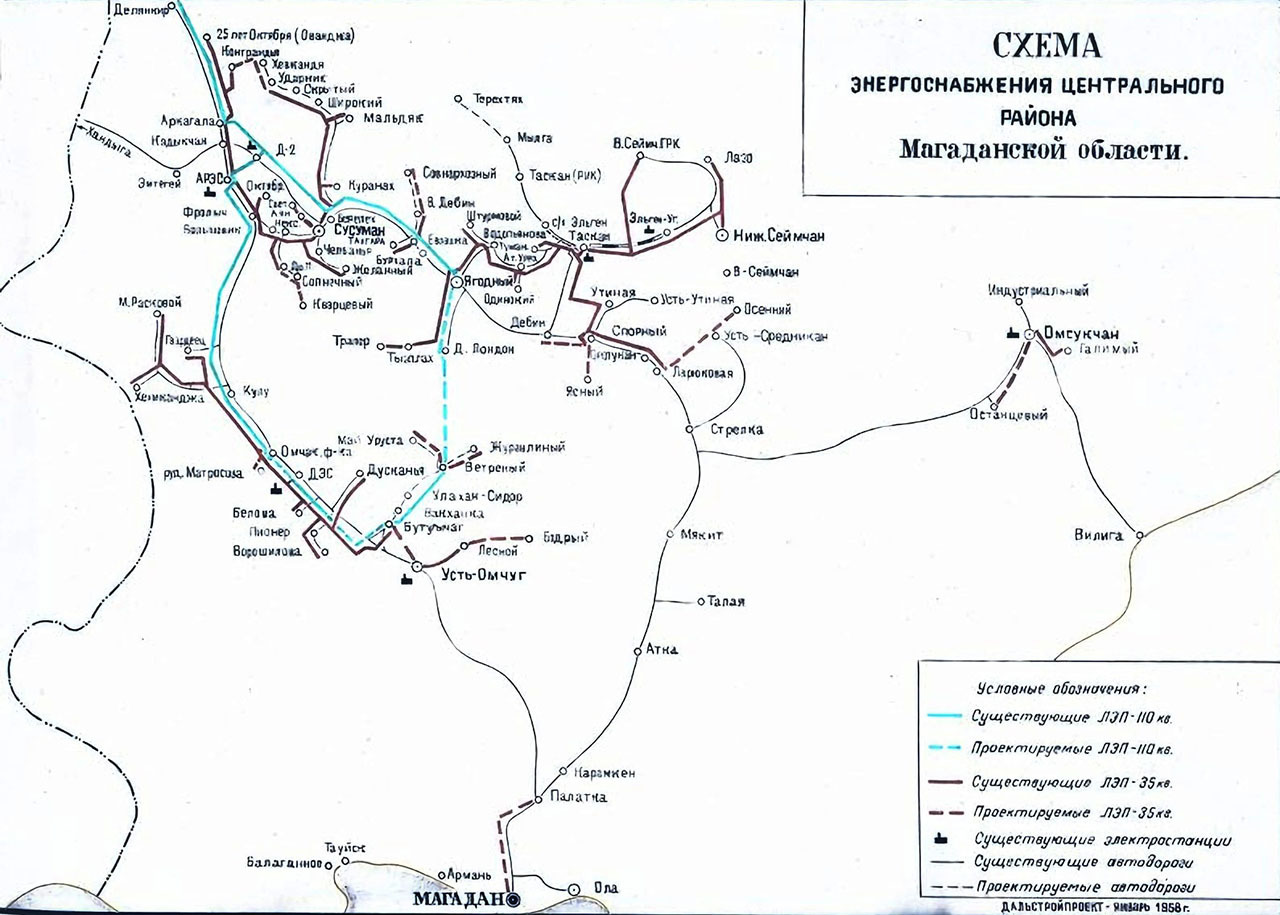

Схема энергоснабжения Магаданской области. 1958 год. Фото из архивов МОКМ.

Вывод электростанции на проектную мощность позволил ей снабжать электроэнергией не только предприятия и посёлки ЮЗГПУ, но и потребителей СГПУ, а также Верхне-Сеймчанский горнорудный комбинат имени Жукова (Каньон).

Отключения потребителей

Несмотря на вывод электростанции на проектную мощность, отключения потребителей не прекратились.

В мае электростанция допустила 13 отключений, которые повлекли 11 часов простоя потребителей. В июне за 14 дней было около 20 раз зафиксировано отключение электроэнергии. В результате — 14 часов простоя. С 6 по 11 июля произошло 16 отключений предприятий из-за недостаточного давления пара, хотя станция была вполне обеспечена углём и загрузка электростанции составляла всего 85% мощности.

По словам главного инженера электростанции Сигарева основной причиной перебоев в работе электростанции была большая влажность и зольность бурых углей Эльгенского месторождения. Из диалога с журналистом: «Оборудование у нас хорошее, но нас подводит уголь, имеющий слишком большую влажность и зольность. Разбрасыватели не могут такой уголь распылять равномерно. Поэтому в топке нет нормального горения, а следовательно, нет нужного парообразования. Приводит это к тому, что, как только в топку попадает особенно сырой уголь, дежурный электротехник звонит на рудник или фабрику и требует или ограничить расход электроэнергии, или отключиться».

Справедливости ради стоит отметить, что для всех трёх смен на станцию поступал одинаковый уголь, перебои с электроэнергией из месяца в месяц происходили во время работы смен Волошина и Четурова, но не во время работы смены Идеса.

По словам Идеса «секрет» работы его смены состоял в том, что он умело руководил эксплуатацией турбин и котлов, правильно расставлял рабочих, поддерживал строгую дисциплину и требовал от подчинённых чёткого выполнения своих распоряжений. Кочегары Жерпенев, Волков, Чичко и Подкауров всегда поддерживали нормальное горение в топках котлов.

По мнению коммунистов электростанции, основной причиной простоев служила недостаточная требовательность к подчинённым со стороны главного инженера Сигарева и начальника станции Смирнова, что привело к резкому ослаблению трудовой дисциплины.

В цехе даже днём можно было найти спящих работников. Так 16 июня проспали целую смену слесари по топливоподаче Захаров и Пехорский, поведение которых осталось безнаказанным.

1948 год

Январские «сюрпризы»

Бурильщики рудника имени Лазо Бондаренко и Менжанов, известные на Юго-Западе стахановцы, в декабре работали с перевыполнением норм, выполнив годовое задание на 150—160%. В январе они обязались работать ещё лучше и скоростными методами вести проходку горных выработок.

Другого мнения были энергетики: в январе 1948 года количество отключений потребителей ЮЗГПУ значительно увеличилось. Так, 2 января из-за отключения электричества несколько раз останавливался участок № 3 рудника имени Лазо. В результате суточный план добычи руды был выполнен всего на 40—45%.

Энергетики и уголь

За время работы Эльгенской электростанции, большая часть простоев и отключений потребителей, по мнению энергетиков, была связана либо с нехваткой, либо с качеством бурого угля Эльгенского месторождения.

Насколько это утверждение соответствовало истине? В газетном номере от 26 марта 1948 года была опубликована статья, в котором начальник теплотехнического отделения Проекто-изыскательского отдела Дальстроя озвучивал свою точку зрения. В отличие от энергетиков, его мнение вряд ли можно назвать предвзятым.

Поэтому несмотря на обилие материала и технических терминов, возьму смелость озвучить основные выводы, чтобы можно было создать представление — в каких условиях энергетикам приходилось обеспечивать производство так необходимой электроэнергии горным управлениям.

Влажность эльгенского бурого угля, на котором работала станция, часто превышала 45%. При этом влага в угле зимой и летом была в состоянии льда.

Зимой же температура угля понижалась до минус 50 градусов по Цельсию. Такой уголь, попадая в тёплое помещение электростанции, оттаивал лишь с поверхности и загруженный в бункеры, смерзался в сплошной массив. И индивидуальные угольные бункеры котлов вместо того, чтобы служить ёмкостью для хранения оперативного запаса угля, превращались в непроницаемую пробку на пути подачи угля.

Смерзаемость угля, нередко приводила к серьёзной угрозе остановки котлов. При напряжённой работе часто мобилизовывался весь персонал электростанции, включая руководящих работников во главе с начальником станции, для шуровки и проталкивания угля из бункеров и обеспечения нормальной работы топливоподачи.

При малом количестве угля в бункерах или когда в бункерах происходила более или менее интенсивная оттайка угля, избыточная влага вместе с угольной к пылью и угольной мелочью в виде липкой грязи скапливалась внизу, замазывает течки и самозабрасыватели угля. Тогда к самозабрасывателям выставлялись бригады рабочих для очистки и для проталкивания угля в топки.

Работа самих самозабрасывателей также вызывала нарекания. Порой крупные куски угля попадали не в топку, а сваливались тут же, под самозабрасыватель, и немедленно увлекались полотном цепной решётки в шлаковый бункер, что являлось главной причиной большого недожога угля.

В результате плохого горения сырого угля в топке, а также из-за большого количества влаги и льда, попадающих с углём в топку, температура горения в ней была крайне низка, что, в свою очередь, значительно снижало коэффициент полезного действия котлоагрегата.

Большой механический недожог угля, и низкие температуры в топках были характерны для Эльгенской электростанции, работающей на сыром угле.

Несмотря на то, что Эльгенская электростанция строилась в течение ряда лет, сушилка угля так и не была построена. И вина в этом лежала не только на строителях. Сушилка угля предусматривалась ещё в проектах первых очередей, но она либо исключалась, либо откладывалась строительством на неопределённый срок.

При строительстве электростанции не был учтён богатейший опыт советской энергетики по сжиганию низкосортных бурых углей и, в частности, углей Подмосковного бассейна. Этот опыт показывал, что размораживание и сушка таких углей обязательны.

Создание Эльгено-Тасканского энергокомбината

6 июля 1948 года Тасканский энергокомбинат и Эльгенская электростанция были объединены в единый Эльгено-Тасканский энергокомбинат.

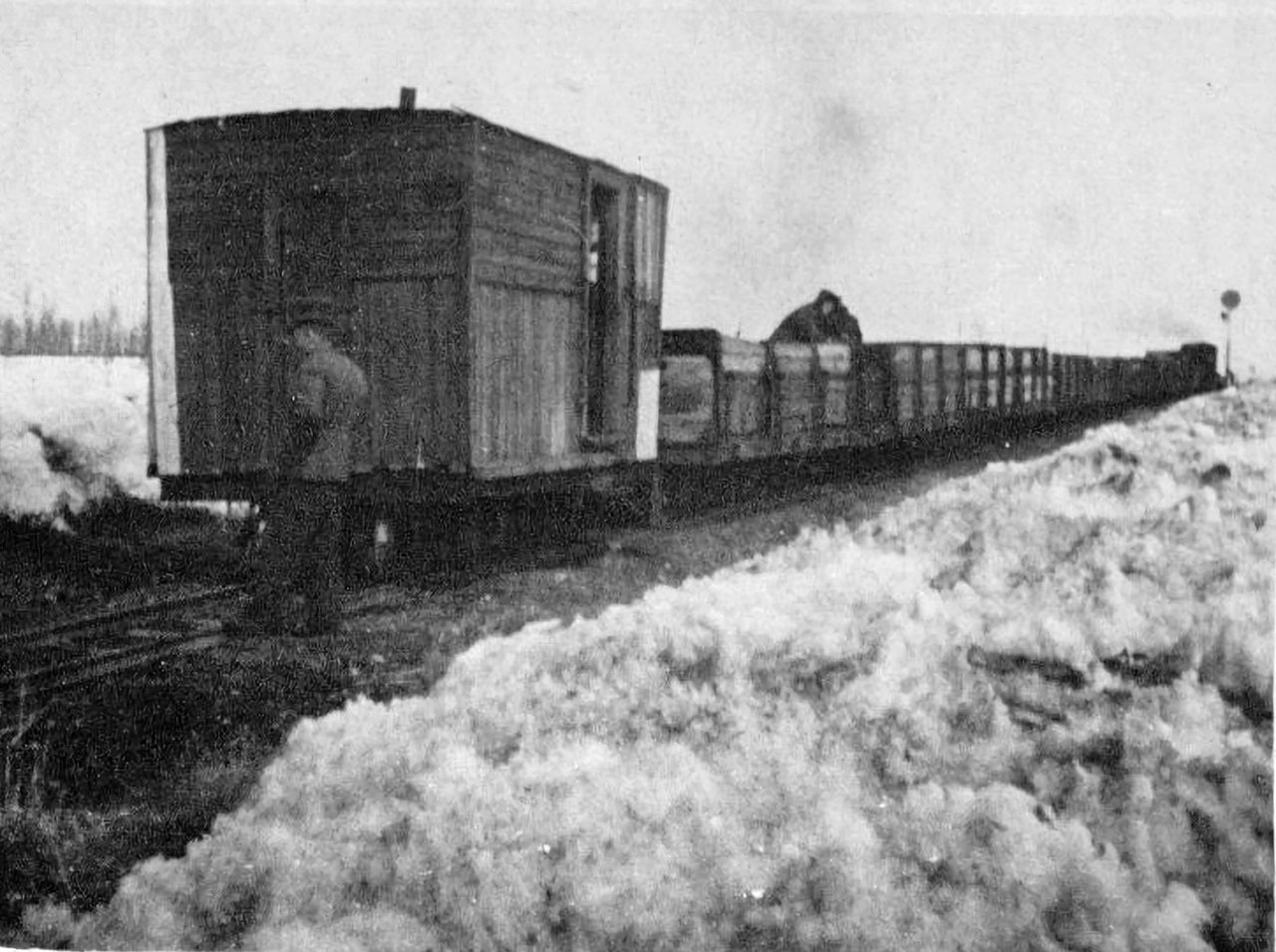

Тасканская узкоколейная железная дорога. Май 1947 года. Фото из архивов МОКМ.

По замыслу руководства Дальстроя создание Эльгено-Тасканского энергокомбината должно было обеспечить более оперативное распределение выработанной электроэнергии между предприятиями и посёлками ЮЗГПУ и СГПУ, а также объединить под одним руководством Тасканскую и Эльгенскую электростанцию, Эльгенский угольный район и Тасканскую железную дорогу, что должно было обеспечить максимальное взаимодействие этих предприятий.

Созданный Эльгено-Тасканский энергокомбинат был передан под управление СГПУ. В связи с этим Эльгенская паротурбинная электростанция из ЮЗГПУ была передана в СГПУ, что, как показало время, повлекло за собой ряд неприятных моментов. Всё-таки центр ЮЗГПУ — Нижний Сеймчан находился к станции гораздо ближе, нежели центр СГПУ — Ягодное.

Смена руководства

К сентябрю 1948 года начальником Эльгенской паротурбинной электростанции был П. Романюха.

Осень на Эльгенской электростанции

К осени 1948 года было закончено строительство цеха углеподачи, смонтированы все агрегаты и механизмы. В начале сентября Эльгенская электростанция получила с законсервированного Тасканского цементного завода рельсы для подъездных путей и электрооборудование. Устанавливались транспортёры.

Ранее из-за отсутствия угольного склада и транспортных проблем на электростанции не было возможности создать запас угля на зиму.

Руководство Эльгено-Тасканского энергокомбината передало на Эльген-Уголь дополнительно десять железнодорожных вагонов, два мотовоза и проблема транспортировки угля была решена.

На осень 1948 года положение кардинально изменилось — складе электростанции уже был создан запас в 5 500 тонн угля. К 1 октября запас планировалось увеличить ещё на 1 000 тонн.

Создание запаса угля позволило энергетикам производить его предварительную просушку, что сразу сказалось на улучшении эксплуатационных показателей станции. Если раньше электростанция часто имела пережог топлива, то теперь речь шла уже об экономии.

Шли ремонтные работы и на самой электростанции. Строители произвели тщательный ремонт главного корпуса. К 1 октября планировалось закончить штукатурку и побелку стен.

Восьмимесячный план выработки электроэнергии энергетиками был перевыполнен. В августе станция дала не только достаточное количество электроэнергии предприятиям Юго-Запада, но и впервые дала десятки тысяч киловатт приискам Севера.

1949 год

Комиссия на электростанции

За декабрь 1948 и январь 1949 года работа Эльгенской электростанции резко ухудшилась. Отпуск электроэнергии Юго-Западному Управлению и другим предприятиям беспрерывно лимитировался, чем срывалось выполнение плана горных и других предприятий.

В связи с тем, что мероприятия по ликвидации аварийного состояния, указанные в приказе Дальстроя № 531 от 13 августа 1948 года, реализовывались очень медленно, при возрастающем количестве аварий, для проверки на месте и установления технического состояния конструкций здания и оборудования, решения организационных и технических вопросов наладки эксплуатационного режима приказом № 5 по ГУСДС от 5 января 1949 года «О назначении комиссии для проверки технического состояния Элъгенской паротурбинной электростанции» была назначена комиссия под руководством замначальника ОКС Дальстроя Кротова К.К.

Комиссии предписывалось выехать на Эльгенскую паротурбинную электростанцию не позднее 8 января 1949 года, сроком на 10 дней, принять на месте все необходимые меры для выполнения поставленных задач, а также наметить мероприятия и срок для их выполнения. Комиссии было приказано представить начальнику Дальстроя материалы проверки не позднее 20 января 1949 года.

В результате работы комиссии были установлены, в частности, следующие причины:

- неудовлетворительное состояние механизмов системы углеподачи, в следствии большой изношенности его и недостатка запасных частей;

- неудовлетворительное состояние котельного хозяйства, увеличенный износ топочного и вспомогательного оборудования вследствие непланового и некачественного ремонта, а также из-за сжигания чрезмерно влажного угля;

- высокая 50% влажность сжигаемого угля влекла ряд дополнительных трудностей в достижении нормальных параметров пара и в эксплуатации механизмов;

- грубые нарушения правил технической эксплуатации как рядовым, так и руководящим составом электростанции.

Для исправления создавшегося положения на Эльгенской электростанции в приказе № 43 по ГУСДС от 29 января 1949 года «О работе и техническом состоянии Эльгенской паротурбинной электростанции» были перечислены следующие меры: «

§ 1.

Начальнику Эльгено-Тасканского Энергокомбината тов. Солтовец принять самые решительные меры по налаживанию работы по Эльгенской электростанции и с 1 февраля обеспечить работу станции на полную мощность.

§ 2.

Начальнику Энергоотдела тов. Толкачёву скорректировать график капитальных, средних и профилактических ремонтов оборудования Эльгенской электростанции, увязав его с планом горных и других предприятий и оказать практическую помощь в проведении указанных ремонтов.

§ 3.

За несвоевременный ввод в эксплуатацию углесушилки и срыв сроков по строительству проветриваемого подполья начальнику стройконторы Улазовскому объявить выговор.

§ 5.

Моему заместителю гвардии полковнику Поспелову рассмотреть и утвердить проект замены углеподачи в виде выносной транспортёрной галереи на облегчённую вертикальную скиповую подачу.

§ 7.

Тов. Ахундову закончить все строительно-монтажные работы скиповой углеподачи к 25 марта 1949 года.

§ 8.

Управляющему г/т «Колымснаб» полковнику Усиевич обеспечить выделение и доставку необходимых материалов и оборудования для изготовления скиповых подъёмников, окончание работ по проветриваемому подполью, а также на ремонт оборудования по прилагаемой ведомости и заявки ЭТЭК к 10 февраля с/г».

Передача оборудования

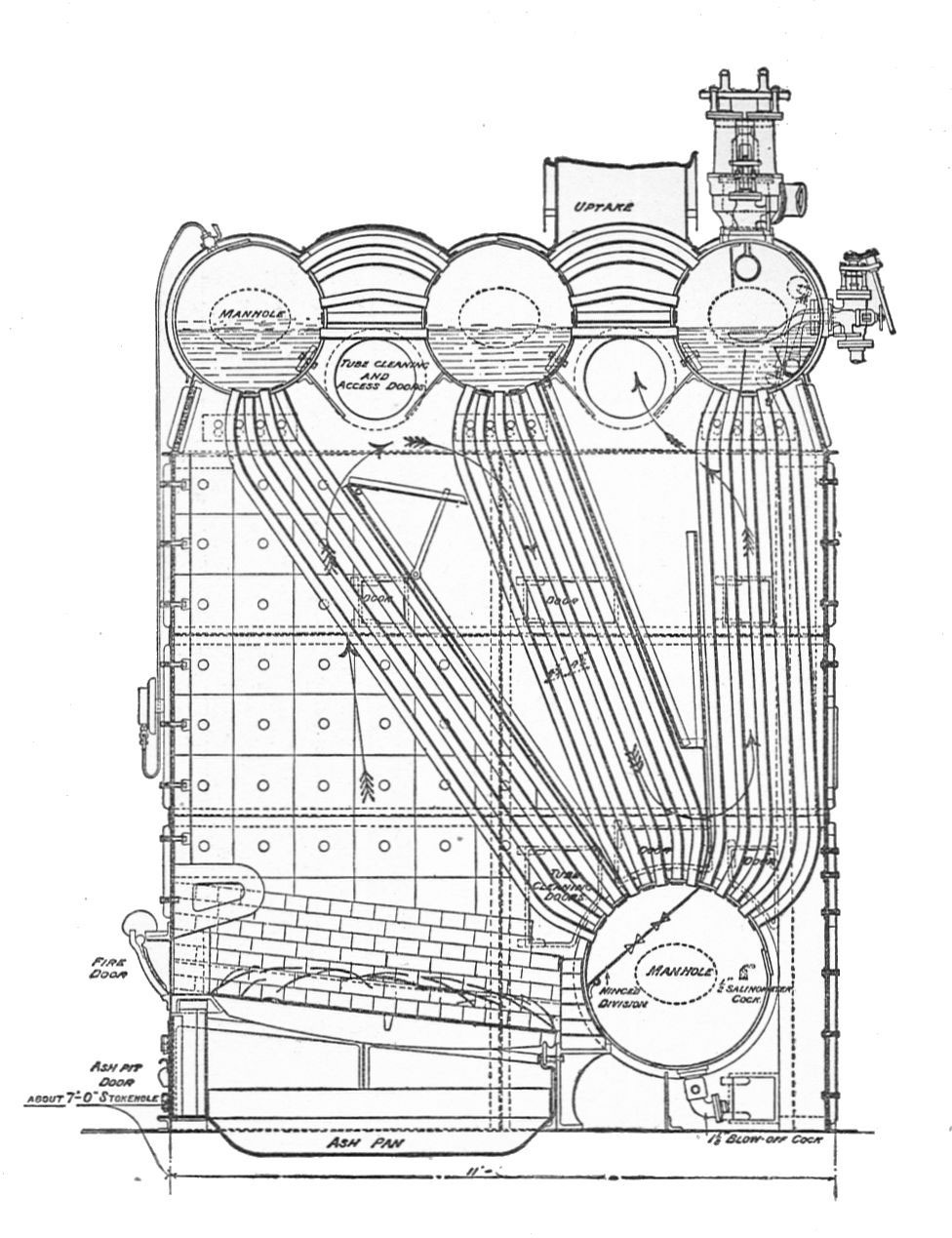

Типичный четырёхбарабанный котёл (поперечное сечение) Стерлинга. Фото из свободных источников.

Летом 1949 года для решения проблем с подачей воды для запасного питания котлов «Стерлинга» руководством Дальстроя для Эльгенской электростанции, согласно распоряжению № 036 по ГУСДС «Об установке насосов для запасного питания котлов паротурбинных электростанций» от 22 июля 1949 года, Энергоуправлению Дальстроя было приказано выделить и установить дополнительно к существующим насосам для питания двух котлов «Стерлинга» Эльгенской электростанции один паровой насос производительностью 15–20 кубометр/час.

Награждения

Согласно приказу № 472 по ГУСДС от 5 июля 1949 года «О награждении Похвальным листом работников приисков за полугодовую ритмичную работу и выполнение плана по основным показателям» по Энергоуправлению был награждён начальник котельного цеха Эльгенской электростанции Михлин Г.Д.

ТТХ Эльгенской электростанции

Благодаря материалам акта передачи Эльгено-Тасканского энергокомбината в состав Энергетического управления Дальстроя от 22 июля 1949 года можно более подробно узнать о том, что представляла собой Эльгенская электростанция летом 1949 года.

Общая установленная мощность Эльгенской паротурбинной электростанции составляла 3 749 кВт.

Тасканская и Эльгенская электростанции работали параллельно на общую сеть в 35 кВ.

Котельная

Котельная была оборудована четырьмя котлами.

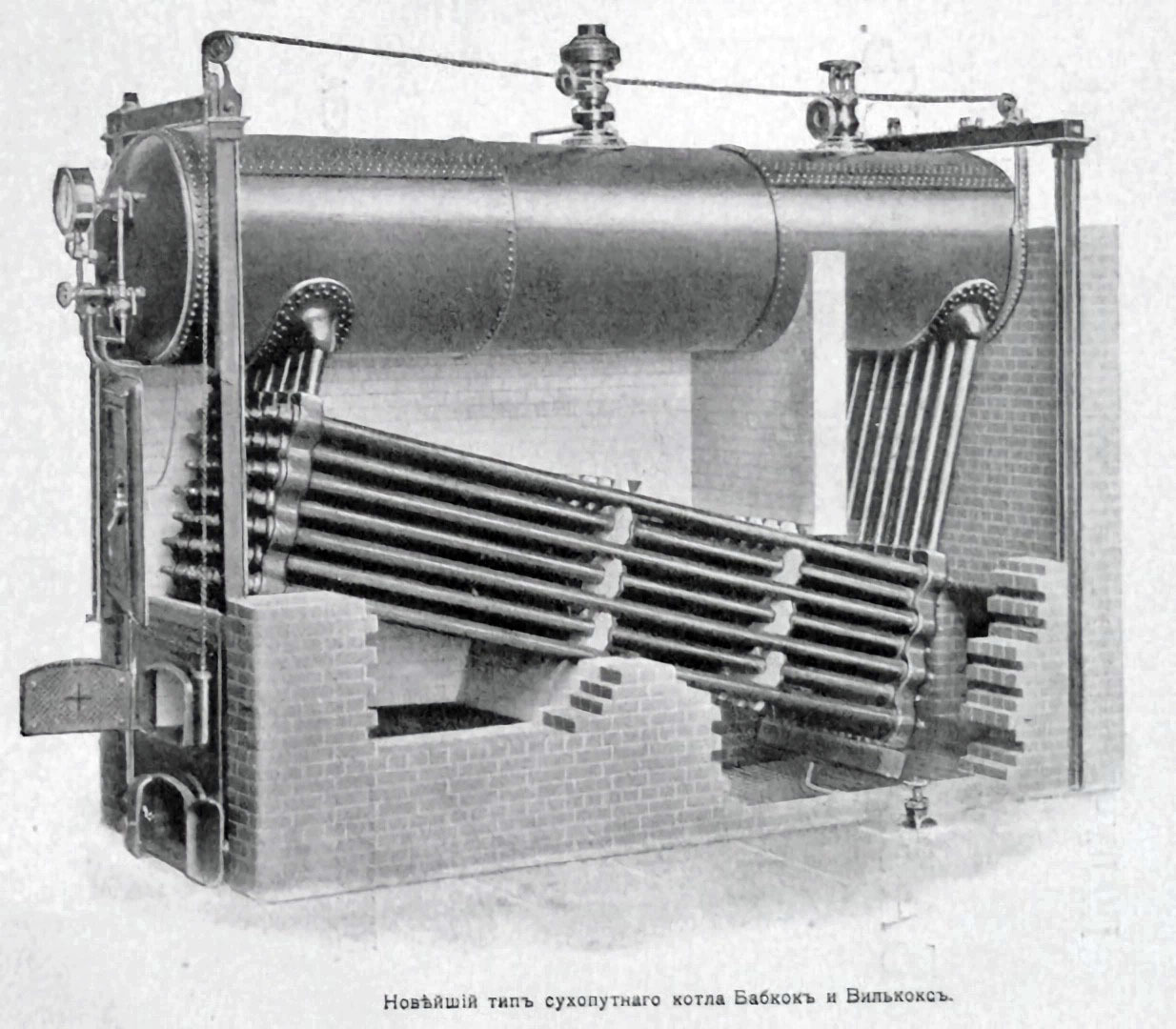

Два из них — котлы типа «Бабкок-Вилькокс» производительностью по 10 тонн/час каждый, с давлением 250 фунтов/д2, поверхностью нагрева по 460 м2.

Котёл типа «Бабкок-Вилькокс». Фото из свободных источников.

Два котла типа «Стерлинг» производительностью 9,5 тонн/час каждый, на давление 300 фунтов/д2, с поверхностью нагрева по 380 м2 каждый, с цепными механическими решётками и стоккерными питателями. Котлы были снабжены по одному дымососу и одному вентилятору на каждый котёл.

Питание котлов №№ 1 и 2 осуществлялось двумя электрическими питательными насосами и двумя паровыми поршневыми насосами. Котлы №№ 3 и 4 питались двумя электрическими насосами и одним турбонасосом. Одинарные паропроводы котлов №№ 1 и 2 и котлов №№ 3 и 4 имеют перемычки.

Котлы и вспомогательное оборудование находились в удовлетворительном состоянии, за исключением топливоподачи (дробилки, транспортёры, элеваторы), которая не имеет резерва и находилась в изношенном состоянии.

Турбогенераторы

Турбогенератор № 1 фирмы «Эллиот», 833 кВт, 3000 оборотов в минуту; давление пара 235 фунтов/д2, перегрев пара 499 ℉; с генератором 833 кВт, 3 000 оборотов в минуту, напряжение 1 917 вольт с возбудителем на одном валу, работающем в блоке с трансформатором мощностью 1 040 кВа, 1 917/6 000 вольт.

Турбогенератор № 2 фирмы «Вестингауз» мощностью 1500 кВт; 3 000 оборотов в минуту; давление пара 235 фунтов/д2, перегрев пара 499 ℉; с генератором 1 250 кВт, 3 000 оборотов в минуту, 2 000 вольт с возбудителем на одном валу, работающим в блоке с трансформатором мощностью 1 560 кВа 2/6 кВ.

Турбогенераторы №№ 3 и 4 фирмы «Вестингауз» мощностью по 1 000 кВт каждый, 3 000 оборотов в минуту; давление пара 270 фунтов/д2, перегрев пара 700 ℉; с генератором мощностью по 833 кВт, 000 оборотов в минуту, 2 000 вольт с возбудителем на одном валу в блоках с трансформатором по 1 040 кВа 2/6,3 кВ.

Турбогенераторы находились в удовлетворительном состоянии.

Дополнительное оборудование

Распредустройство 6 кВ было выполнено из фирменных железных шкафов, размещённых в машинном зале.

Повысительная подстанция 6/38 кВ открытого типа была установлена на деревянных опорах. На подстанции был один траснформатор 3 200 кВа, 6/35,8 кВ и соответствующая коммуникационная аппаратура.

Береговая станция располагалась в рубленном деревянном здании, где стояли четыре насоса общей производительностью 1 650 кубометров в час. Вода закачивалась из водохранилища.

Здания и сооружения электростанции

(Приведены здания и сооружения электростанции, исключая жилой фонд — О.В.)

В 1949 году в состав Эльгенской электростанции входили:

- здание электростанции — железобетонный каркас со шлакоблочным заполнением;

- здание химводоочистки — стены деревянные, каркасные, в забирку;

- здание топливоподачи и топливоприготовление — стены деревянные, каркасно-засыпные;

- здание дробилки — стены деревянные, каркасно-засыпные;

- здание сушилки — железобетонный каркас со шлакоблочным заполнением;

- здание мотодепо — стены рубленые деревянные;

- здание мехцеха — стены шлакоблочные;

- здание насосной — стены рубленые деревянные;

- плотина.

Показатели за 1 квартал 1949 года

За первый квартал 1949 года на Эльгенской электростанции было выработано 13 244 тысяч кВ/ч или 100,3% к плану, при себестоимости кВт/час 76,8 копеек или 95,6% к плану. Расход угля составил 49,5 тысяч тонн или 98% к плану.

Руководство электростанции

Летом 1949 года в состав руководства Эльгенской электростанции входили:

- начальник электростанции Н.М. Шмаринов;

- главный инженер Ф.И. Радин;

- начальник котельного цеха Г.Д. Михлин;

- начальник турбинного цеха А.М. Кузнецов;

- начальник электроцеха А.Ф. Горобец;

- начальник топливного цеха А.А. Плещ;

- зав. химлабораторией И.Т. Горохов;

- начальник мехцеха А.П.Молочный.

Подготовка к зиме

Особое внимание руководства Дальстроя при подготовке к зиме было обращено на создание запасов топлива для работы энергокомбинатов и электростанций. Согласно приказу № 573 по ГУСДС от 8 августа 1949 года «О подготовке Энергохозяйства Дальстроя к зиме 1949–1950 годов» к 1 октября 1949 года на складе Эльгенской электростанции должно было находиться не менее 7 000 тонн угля.

Для бесперебойной и безаварийной работы электростанции в зимний период был также запланирован ряд мероприятий, касавшихся непосредственно зданий и сооружений электростанции и её оборудования:

- усиление ж/б каркаса здания;

- усиление фундамента под оборудованием;

- восстановление подкранового пути;

- восстановление наружных стен;

- ремонт полов на отметке 4,57 и выше;

- строительство бытовых помещений при главном корпусе;

- замена сгораемой кровли на несгораемую над котельным помещением главного корпуса;

- восстановление отмостки вокруг здания и укладка асфальтового покрытия на ширину в 2 метра;

- изготовление лотков для отвода воды от здания;

- ремонт железной кровли;

- восстановление водосточных труб;

- остекление оконных проёмов.

1950 год

Смена руководства

В 1950 году начальником Эльгенской электростанции был Евдокимов.

Переходящее Красное знамя

Решением № 15 по ГУСДС от 1 ноября 1950 года «Об итогах социалистического соревнования и присуждения переходящих Красных знамён за III квартал 1950 года» среди коллективов энергопредприятий победителем в социалистическом соревновании был признан коллектив Эльгенской электростанции (начальник Евдокимов, главный инженер Радин, парторг Кухтаеков, председатель местного комитета Кислицин), выполнивший план по валовой продукции в отпускных ценах на 109,2%, по товарной продукции в отпускных ценах на 110,3%, выработка на одного рабочего составим 115,4%, при цеховой себестоимости 92,5%.

Победителям было присуждено переходящее Красное знамя Главного управления Политического управления и Окружного комитета профсоюза.

1953 год

Смена руководства

В 1953 году на должности начальника Эльгенской электростанции работал А.А. Дягилев.

А у нас на станции

Не секрет, что в удалённых от центра посёлках и предприятий вся работа и жизнь зависела от руководителя предприятия, который фактически становился «удельным князем» на своей территории — руководство управления и Дальстроя далеко и можно творить всё, что хочешь — лишь бы план был выполнен.

И для недовольных действиями и решениями таких руководителей работников оставался только один выход — писать в газету о том, что творилось у них. Порой такие письма публиковались, порой и нет — но эти жалобы проверялись, и решения по ним принимать руководство было вынуждено.

Если с точки зрения начальства жалоба была поклёпом на честных людей, то доставалась жалобщикам, но если факты подтверждались — доставалось «удельному князю».

Вот о такой вот истории писала на своих страницах газета «Советская Колыма» в номере от 21 августа 1953 года: «Начальник Эльгенской электростанции А.А. Дягилев и сотрудница этой станции Давлет-Кильдеева в законном браке не состоят, однако все знают, что это супружеская чета. И это нисколько не удивительно, так как живут они вместе и у них есть ребёнок.

Может быть, об этом и не следовало бы вспоминать, если бы Дягилев не использовал бы своего служебного положения и не допускал злоупотреблений. Но беда в том, что он слишком уж печётся о своей сожительнице, к тому же за счёт государства.

Вот уже несколько месяцев, как Давлет-Кильдеева зачислена на должность дежурного инженера электростанции. Зарплату она получает аккуратно. Что же касается выполнения своих прямых служебных обязанностей, то от них она отказывается. Не было ещё ни одного случая, чтобы Давлет-Кильдеева дежурила на станции.

И это ей сходит безнаказанно. По приказанию начальника электростанции за неё дежурят инженеры, работая из-за этого без выходных дней…»

Была организована проверка по письму, и через месяц, в газетном номере от 26 сентября 1953 года были опубликованы принятые меры: «21 августа было опубликовано письмо, в котором сообщалось, что начальник Эльгенской электростанции Дягилев плохо руководит электростанцией, злоупотребляет служебным положением.

Заместитель начальника Эльгено-Тасканского энергокомбината по политчасти тов. Козлобаев сообщил, что указанные в письме факты подтвердились. Вопрос о нарушении штатно-финансовой дисциплины и попытке зажима критики обсуждался на партийном собрании. Тов. Дягилеву собрание объявило взыскание. Администрацией тов. Дягилеву объявлен строгий выговор с предупреждением».

Время было послевоенное и скажем так, начальник электростанции отделался лёгким испугом. В годы войны мог за такие проделки и поста лишиться.

1954 год

Результаты полугодовой работы

Первое полугодие 1954 года для коллектива энергетиков ознаменовалась чередою побед. Эльгенская электростанция в I и II кварталах работала рентабельно, сэкономила около полумиллиона рублей государственных средств. За хорошие показатели Эльгено-Тасканский энергокомбинат в I полугодии был отмечен присуждением переходящего Красного знамени Дальстроя и первой премии Министерства.

Партийное собрание

Но в июле и в августе качественные показатели работы электростанции значительно снизились, был допущен большой перерасход угля.

Затраты на топливо, необходимое для выработки пара котельным цехом, в балансе Эльгенской электростанции составляли около 75%. И основным фактором, влияющим на экономичную работу энергетиков, являлось сокращение расхода топлива.

Вот почему партийная организация электростанции, использовав своё право контроля хозяйственной деятельности администрации, поставила на открытом партийном собрании вопрос о мерах по устранению причин перерасходов топлива в котельном цехе.

За несколько дней до собрания ряду коммунистам (Королюк, Высоцкий, Кухтаеков) было поручено проверить работу механизмов и организацию работы в котельном и других цехах, установив «узкие» места.

Среди установленных проверкой причин были следующие:

- работа дробилки угля была организована плохо, в котельную поступал уголь завышенной фракции, что ухудшало процесс его сжигания в топках;

- рабочие сушильного барабана задолго до конца смены прекращали сушку угля, что отрицательно влияло на его качество;

- были выявлены большие утечки пара и конденсата в котельном и турбинном цехах, нарушения изоляции трубопроводов, утери тепла, связанные с частыми пусками и остановами котлов, с длительным содержанием их в горячем резерве.

На собрании были вскрыты и другие недостатки в работе энергетиков. Выполнение мероприятий, намеченных на партийном собрании, было поручено проверить определённым лицам, намечены конкретные исполнители и сроки исполнения.

Первой же проверкой выполнения решений партийного собрания, проведённой 1 сентября, установлено значительное улучшение работы электростанции.

Ремонт сушильного барабана

В ходе подготовки к зиме, коллектив топливного цеха Эльгенской электростанции в сентябре 1954 года провёл капитальный ремонт сушильного барабана. Чтобы его остановка не отразилась на производительности парокотельных агрегатов, заранее был создан запас сухого угля.

Перед началом ремонта начальник топливного цеха Махонин и профорг Хоров провели собрание коллектива ремонтников. Общими силами были найдены способы более быстрого ремонта отдельных узлов, уточнена потребность в материалах, запасных деталях и инструменте. Все были ознакомлены с графиком ремонта, рассчитанным на семь суток.

Наиболее ответственный участок ремонта — смена передней части сушильного барабана — был поручен мастерам Хорову и Помещикову, а также слесарям Деминяку и Князеву.

В ремонте сушильного барабана участвовали электросварщики Кононов и Гаврилин, слесари Сокольцов, Крысько, Мартынов, Яволдин и Зозуля. К ремонту также были привлечены эксплуатационники. Общее руководство работами было возложено на мастера Диденко.

В результате продуманной организации труда ремонт сушильного барабана был закончен на два дня раньше срока. Комиссия, принимавшая работу, отметила хорошее качество ремонта.

Трудовые победы энергетиков

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, коллектив энергетиков Эльгенской электростанции к 23 сентября выполнил квартальный и месячный планы выработки электроэнергии и работал в счёт плана октября.

Рационально расходуя топливо, сберегая оборудование и агрегаты, энергетики с начала года сэкономили 500 тысяч рублей государственных средств. На 1,7 процента против нормы снижен расход электроэнергии на нужды станции.

Большой вклад в дело общего успеха внесли рационализаторы предприятия. Рационализатор — начальник котельного цеха Михлин с группой товарищей разработал предложение, внедрение которого дало 35 тысяч рублей экономии. Активно работали над усовершенствованием технологии производства рационализаторы Малышев, Пакальничус, Дягилев и другие.

В социалистическом соревновании, посвящённом 37-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, первое место на предприятии занимала смена дежурного инженера Пармака. Не отставали от неё и другие смены. Смены, которыми руководят инженеры Хохлов и Давлет-Кильдеева, с каждым днём повышали свои производственные показатели, и были полны решимости завоевать первенство в соревновании.

Высокие показатели в работе имели старший кочегар Колобов, машинист турбины Тислюк, старшие машинисты Богомолов, Кухтаеков, Антоненко и многие другие, обеспечивающие ритмичную и бесперебойную работу агрегатов.

Подводя итоги соцсоревнования

Высокими производственными успехами встречали 37-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции энергетики. Широко развернувшееся во всех цехах, сменах социалистическое соревнование позволило коллективу предприятия перевыполнить план, достигнуть большой экономии государственных средств. Только за октябрь было сэкономлено 150 тонн угля, сверхплановые накопления составляли около 650 тысяч рублей.

Первенство в социалистическом соревновании занимала смена, руководимая дежурным инженером Хохловым. В смене высокие показатели имели старший машинист Антоненко, машинист турбины Артёмов, старший кочегар Колобов, кочегары Ковалёв, Мокеев и др. Коллектив смены значительно перевыполнил план выработки электроэнергии.

Ненамного отстала от передовиков и смена дежурного инженера Пармака. Коллектив смены настойчиво боролся за первенство в социалистическом соревновании, за выполнение и перевыполнение взятых обязательств. Хорошо работали у котлов кочегары Марневичус и Бойчук.

В празднично украшенном фойе клуба энергетиков был вывешен листок-молния с поздравительными телеграммами. С высокими показателями в труде поздравляли коллектив Министерство цветной металлургии, Главэнерго, Магаданский обком профсоюза.

Приказом Главэнергоуправления была отмечена самоотверженная работа Михлина, Малышева и других.

Внутренние ресурсы

Экономия электроэнергии на собственные нужды электростанции давала возможность увеличить товарный отпуск электричества и снижала стоимость киловатт-часа.

По предложению главного инженера Пряхина использованы были сифоны сброса циркуляционной воды. Это дало возможность экономить каждый месяц 12–15 тысяч киловатт-час электроэнергии.

С переводом сушилки с трёхсменной на двухсменную работу была достигнута экономия 10 тысяч киловатт-часов.

На дымососах котлов №№3 и 4 были заменены старые электродвигатели. Их замена отечественными электродвигателями меньшей мощности дала сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды на 20–25 тысяч киловатт-часов в месяц.

Смена системы подачи угля

С начала работы электростанции для подачи угля в бункеры котельного цеха были установлены элеваторы. В первое время они вполне обеспечивали потребность цехов в топливе, но со временем механизмы стали изнашиваться, появились частые обрывы цепей элеваторов, подача угля усложнилась. По этой причине приходилось снижать нагрузку с котлов и электрическую нагрузку, и ограничивать потребителей в электроэнергии.

Неритмичность в работе и большие расходы на ремонт заставили искать более надёжный и производительный способ подачи угля. К концу 1954 года элеваторы были заменены скиповыми подъёмниками. Ликвидация старой системы подачи угля позволила высвободить 12 человек рабочих.

Строительный цех электростанции

Большая часть оборудования строительного цеха была изготовлена на месте, благодаря инициативе самих работников цеха.

По предложению активного рационализатора столяра Сукайтеса, из отходов производства и утильных деталей с помощью работников ИТР было изготовлено шесть станков для обработки древесины: фуговочный, токарный, фрезерный и другие.

Каждый год для строительных нужд на электростанции требовалось около 60 тысяч штук кирпича, который приходилось завозить на электростанцию издалека.

Обмуровщиком Макиявичусом была предложена конструкция кирпичного пресса, который в скором времени был изготовлен. Производительность пресса достигала 1 000 штук кирпича в час при себестоимости 874 рубля за тысячу кирпичей. Кирпич получался хорошего качества и огнеупорности, это позволило отказаться, в большей части, от привозного кирпича.

Лесозаготовительный участок

Лесозаготовители Эльгенской электростанции горячо откликнулись на обращение Всесоюзного совещания строителей.

Для выполнения плана строительства требовалось много делового леса. Лесорубы взяли на себя обязательство дать к 1 января 1955 года не меньше 170% плана заготовки леса.

Лесорубы Карий и Икке выполняли нормы на 200–204%. От них не отставали трелёвщики, использовавшие на трелёвке тракторы и конный транспорт.

1955 год

Запуск турбогенератора

В конце февраля 1955 года коллектив энергетиков закончил ремонт турбогенератора на день раньше установленного срока.

За ударный труд руководством были отмечены электрослесари Макаренко и Мисько, старший машинист турбины Богомолов, машинист турбины Теслюк, слесари Казак и Баранов.

Закат электростанции

На этом заканчивается история Эльгенской паротурбинной электростанции. Точной даты консервации и ликвидации электростанции установить пока установить не удалось, но можно предположить, что это произошло в период со второй половины 1955 по первое полугодие 1956 года.

Что могло послужить причиной закрытия электростанции? Для подобного решения был несколько факторов.

Ликвидация потребителей

В своё время Эльгенская электростанция строилась для снабжения энергией предприятий ЮЗГПУ. Но с 1 января 1955 года Юго-Западное горнопромышленное управление было ликвидировано. Одновременно большая часть его предприятий становилась на консервацию или подлежало ликвидации. В частности, это касалось рудника имени Лазо, Верхне-Сеймчанского горнорудного комбината, обогатительных фабрик № 3 и № 41 и других. Всё это привело к снижению потребности в электроэнергии и к вопросу о необходимости дальнейшей эксплуатации Эльгенской электростанции.

Высокая себестоимость

Аркагалинская ГРЭС. Последние дни перед запуском.

Аркагалинская ГРЭС. Последние дни перед запуском.

Также в декабре 1954 года вступил в строй первый котлотурбоагрегат Аркагалинской ГРЭС, в 1955 году вошёл в строй второй, летом 1956 года — третий.

Себестоимость вырабатываемой электроэнергии АГРЭС была значительно ниже, чем на Эльгено-Тасканском энергокомбинате и других, и с наращиванием мощности на АГРЭС предполагался постепенный вывод из эксплуатации нерентабельных электростанций, среди которых была и Эльгенская. Себестоимость 1 киловатт-часа электроэнергии, вырабатываемой АГРЭС, обходилась в 23 копейки, на ЭРЭС в 1949 году она составляла 76,8 копеек.

Ликвидация топливной базы

Третьим немаловажным фактором было постепенное сворачивание добычи бурого угля в Эльгенском угольном районе, основного поставщика топлива для Эльгенской и Тасканской электростанций.

Так, планом добычи угля в Эльгенском угольном районе на 1955 год было предусмотрено снижение объёмов добычи угля и закрытие части шахт.

Это было связано с истощением шахт, низким качеством угля и большой зольности. В 1955 году плановая зольность для Эльгенского месторождения составляла около 32,5%, а зольность аркагалинского угля в среднем — 10%. Ко всему бурый уголь Эльгенского месторождения отличался непостоянным качеством, что приводило к необходимости обогащения угля.

Ликвидация электростанции

И если Тасканскую электростанцию решено было сохранить и перевести на аркагалинский уголь, то в истории Эльгенской паротурбинной электростанции было решено поставить точку.

Здание Эльгенской паротурбинной электростанции. 1991 год. Фото из архивов Сеймчанского музея.

Эльгенская электростанция была остановлена, оборудование было законсервировано и в большей части вывезено по другим электростанциям. В настоящее время от былого величия остался только полуразрушенный главный корпус Эльгенской электростанции.

Немного статистики

Ввод в эксплуатацию блоков Эльгенской электростанции

| № блока | Ввод в эксплуатацию |

| 1 блок | март 1945 года |

| 2 блок | 9 мая 1945 года |

| 3 блок | 4 ноября 1945 года |

| 4 блок | май 1947 года |

Начальники Эльгенской электростанции

В разное время на должности начальника Эльгенской электростанции работали:

- И.М. Таран;

- Смирнов;

- П. Романюха;

- Н.М. Шмаринов;

- Евдокимов;

- А.А. Дягилев.

Вместо эпилога

В работе были использованы материалы газет «Советская Колыма», «Магаданская правда», «Металл Родине», «Сеймчанская правда», а также документы архивов МОКМ и ГАМО.

Моя признательность за помощь в работе коллективам Государственного архива Магаданской области и Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.