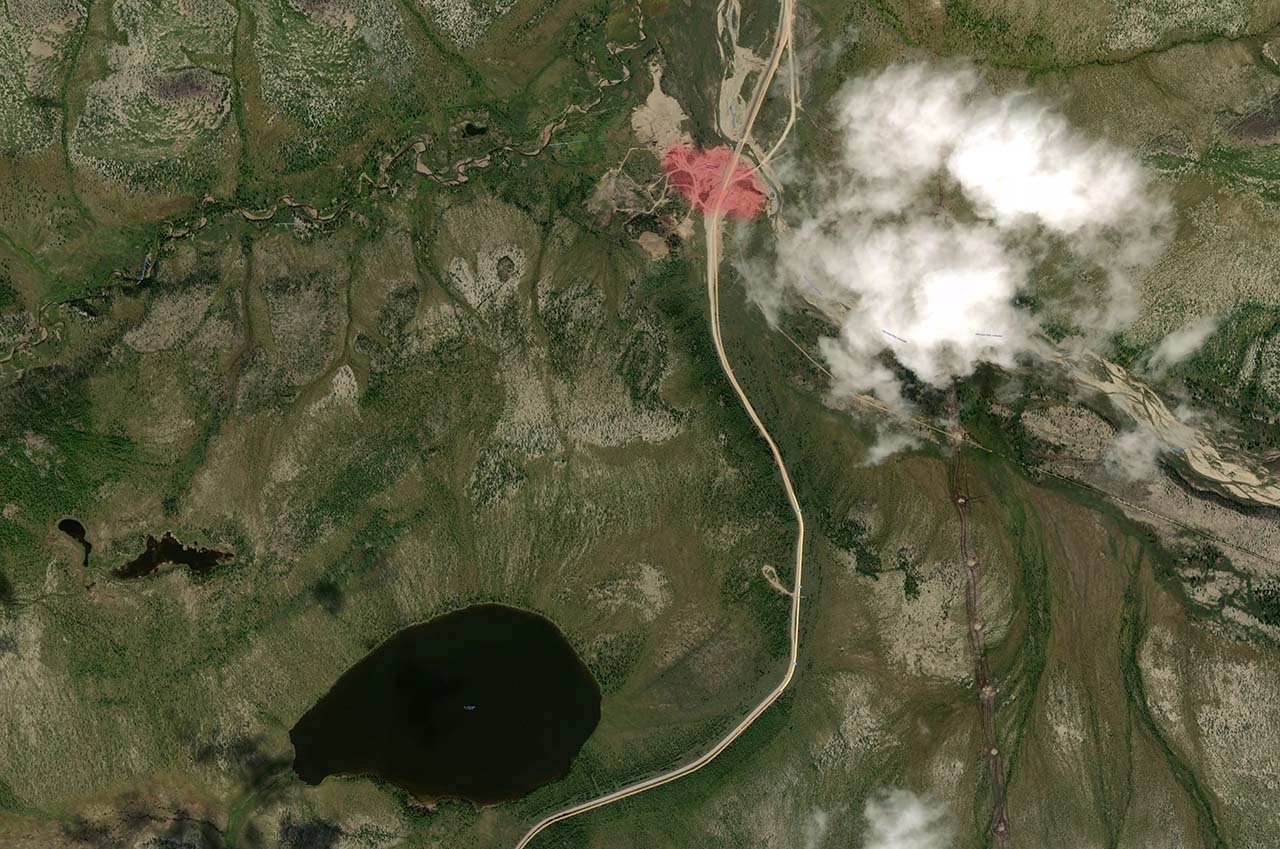

Здесь располагался посёлок Буркот. 2018 год.

Посёлок дорожников Буркот располагался в приустьевой зоне реки Гряда, в месте её впадения в реку Буюнда. Фактически посёлок располагался на берегах двух рек.

Слово буркот родом из эвенского языка. В этих местах часто находили обломки кремня (буркот) и кремниевые жилы. По этим находкам эвены и назвали эту местность кремниевой, такое же название получила и река, протекающая здесь, — Буркот. А позже и дорожники присвоили имя возводимому посёлку — Буркот.

Рождение посёлка и вся его жизнь неразрывно связана с трассой Герба-Омсукчан.

О трассе Герба-Омсукчан: «Для улучшения снабжения Омсукчанского горного комбината в 1949 году началось строительство автозимника Герба-Омсукчан. Эксплуатационная служба дороги осуществлялась Управлением шоссейных дорог, база которого находилась на 103 километре Колымской трассы в посёлке Карамкен. На всем протяжении дорога имела 6 дорожно-эксплуатационных участков. Сквозное движение по трассе началось уже в 1954 году».

Трасса Герба-Омсукчан проходила через посёлок и делила его на две части.

Ближайшими посёлками к Буркоту были:

- посёлок Стрелка примерно в 79 километрах (в сторону посёлка Ягодное по Омсукчанской трассе и затем по Колымской трассе);

- дорожная дистанция «Жаркий» примерно в 30 километрах (в сторону Омсукчана по Омсукчанской трассе);

- посёлок Купка примерно в 63 километрах (в сторону Магадана по Омсукчанской трассе).

Водители и дорожники Гербинского ДСК. 50-e годы ХХ-го века. Из архива Александра Овчинникова.

Водители и дорожники Гербинского ДСК. 50-e годы ХХ-го века. Из архива Александра Овчинникова.

В 1950 году на месте посёлка стоял один небольшой дом. В 1951 году здесь уже вырос дорожный посёлок Буркот со своей небольшой электростанцией.

Известно, что в 1951 году в медпункте посёлка Буркот работала фельдшер-акушер Лариса Ионовна Чёрная-Запруднева, о которой шла добрая слава по трассе. К опытной акушерке приходили не только жительницы посёлка, но и женщины из других управлений за помощью.

Перевод в посёлок Буркот Гербинского ДСК, который занимался строительством и эксплуатацией Омсукчанской трассы, привело в середине 50-х годов ХХ-го века к активному строительству и расширению посёлка, он рос на глазах.

В течении 1953 года в посёлке были построены гараж, клуб, детский сад, общежития и два склада.

В сентябре 1955 году в посёлке Буркот открыта начальная школа.

В 1956 году в состав Омсукчанского района была передана территория Гербинской трассы и расположенный на ней посёлок Буркот.

А 4 января 1957 года решением Магаданского облисполкома № 3 в составе Омсукчанского района был образован Буркотский сельский Совет с центром в посёлке Буркот.

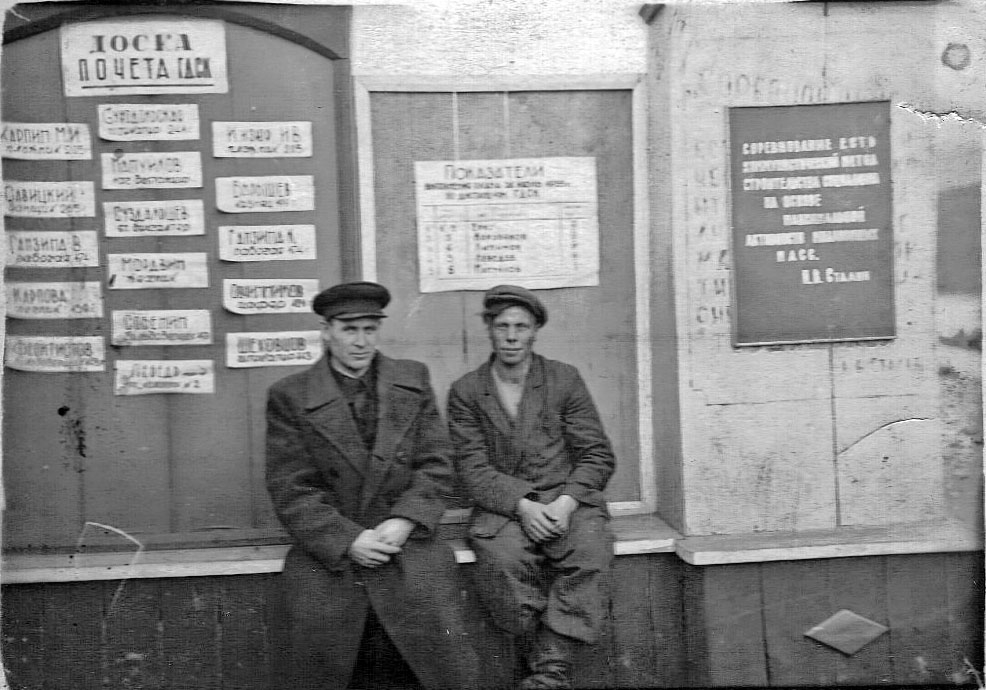

Посёлок Буркот. У доски почёта Гербинского ДСК. 50-e годы ХХ-го века. Из архива Александра Овчинникова.

Посёлок Буркот. У доски почёта Гербинского ДСК. 50-e годы ХХ-го века. Из архива Александра Овчинникова.

В то время Буркот был одним из самых крупных посёлков на трассе Герба-Омускчан. Здесь размещалась база строительства дороги, рембаза, гаражи, цеха и другие объекты.

Посёлок в полной мере был обеспечен всем, что необходимо было для нормальной жизни населения. В Буркоте были почта, клуб, фельдшерский пункт, баня, столовая и другие объекты соцкультбыта.

В 1957-58 годах часть зданий на Буркоте была разобрана и перевезена на новое место, где началось строительство посёлка Верхний Балыгычан.

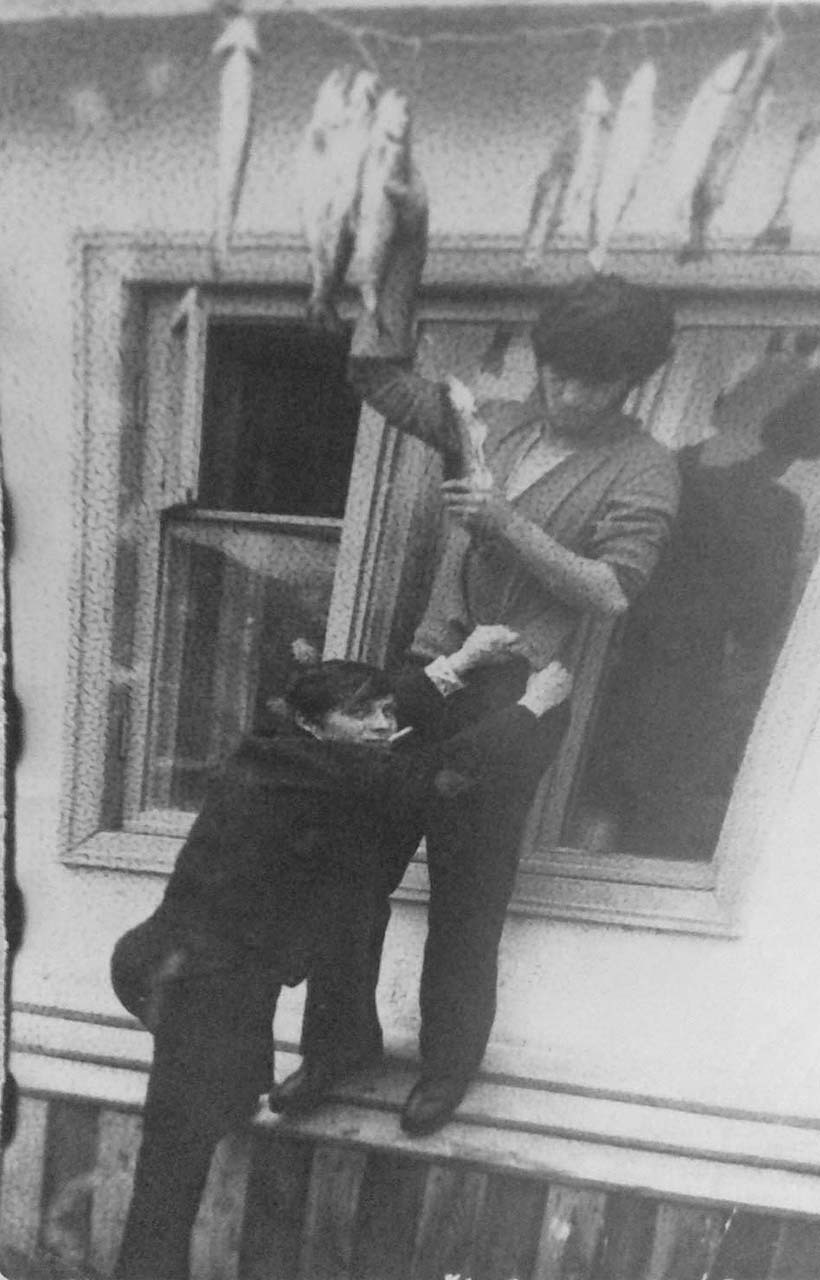

Родители в гостях у друзей. Посёлок Буркот. 50-e годы ХХ-го века. Из архива Александра Овчинникова.

Родители в гостях у друзей. Посёлок Буркот. 50-e годы ХХ-го века. Из архива Александра Овчинникова.

Закат посёлка Буркот был напрямую связан со строительством Омсукчанской трассы. Строительство трассы далеко ушло от этих мест, трасса строилась дальше, и расстояние между Буркотом и местом проведения работы увеличивалось. Было принято решение о переносе базы дорожников из посёлка Буркот в посёлок Верхний Балыгычан, чтобы перенести её ближе к месту проведения строительных работ.

В 1964 году база дорожников и управление было переведено в Верхний Балыгычан. В посёлке Буркот была разобрана большая часть зданий и объектов, вывезена и собрана в посёлке Верхний Балыгычан.

В 1964 году, решением Магаданского облисполкома № 228 от 28 мая 1964 года Буркотский сельский Совет Омсукчанского района был переименован в Верхне-Балыгычанский сельский Совет депутатов трудящихся Омсукчанского района с центром в селе Верхний Балыгычан.

Машина дорожной дистанции «Буркот». 70-e годы ХХ-го века. Из архива Людмилы Есиковой.

Машина дорожной дистанции «Буркот». 70-e годы ХХ-го века. Из архива Людмилы Есиковой.

Так, в течение года, из крупного (по колымским меркам) посёлка дорожников Буркот превратился в посёлочек на Омсукчанской трассе, где базировалась дорожная дистанция «Буркот» (46 км) Омсукчанского ДРСУ.

В 1967 году посёлок Буркот был передан в Хасынский район, а дорожная дистанция «Буркот» и зона её ответственности были переданы из Омсукчанского в Аткинское ДРСУ.

Каким был посёлок Буркот в начале 70-х годов ХХ-го века рассказывает Людмила (Лугина) Есикова: «Моего отца, Тарасова Валентина Петровича в начале 70-х годов перевели работать на дорожную дистанцию «Буркот». В посёлок Буркот отец забрал нас с мамой из посёлка Чалбухан Тенькинского района в 1973 году. Вместе с нами, в то время, в посёлке Буркот проживало человек 30, включая 7 детей.

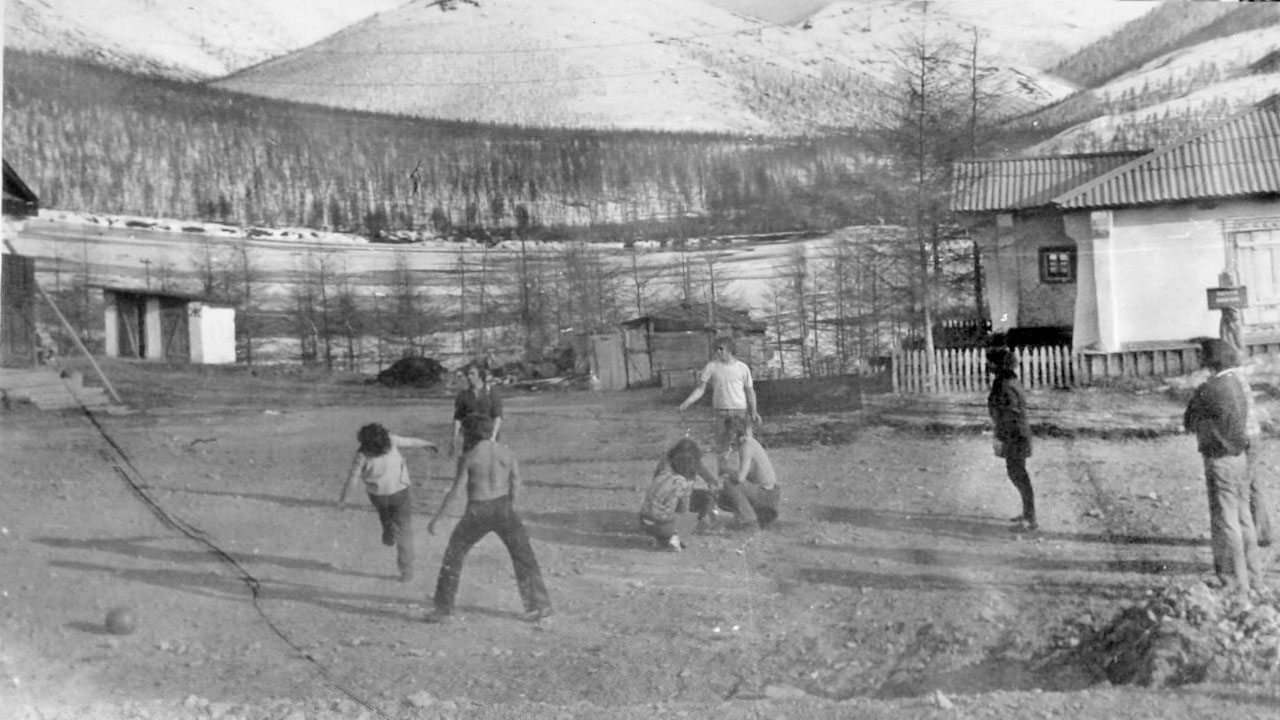

В посёлке Буркот. В правом углу — дом мастера. 70-e годы ХХ-го века. Из архива Людмилы Есиковой.

В посёлке Буркот. В правом углу — дом мастера. 70-e годы ХХ-го века. Из архива Людмилы Есиковой.

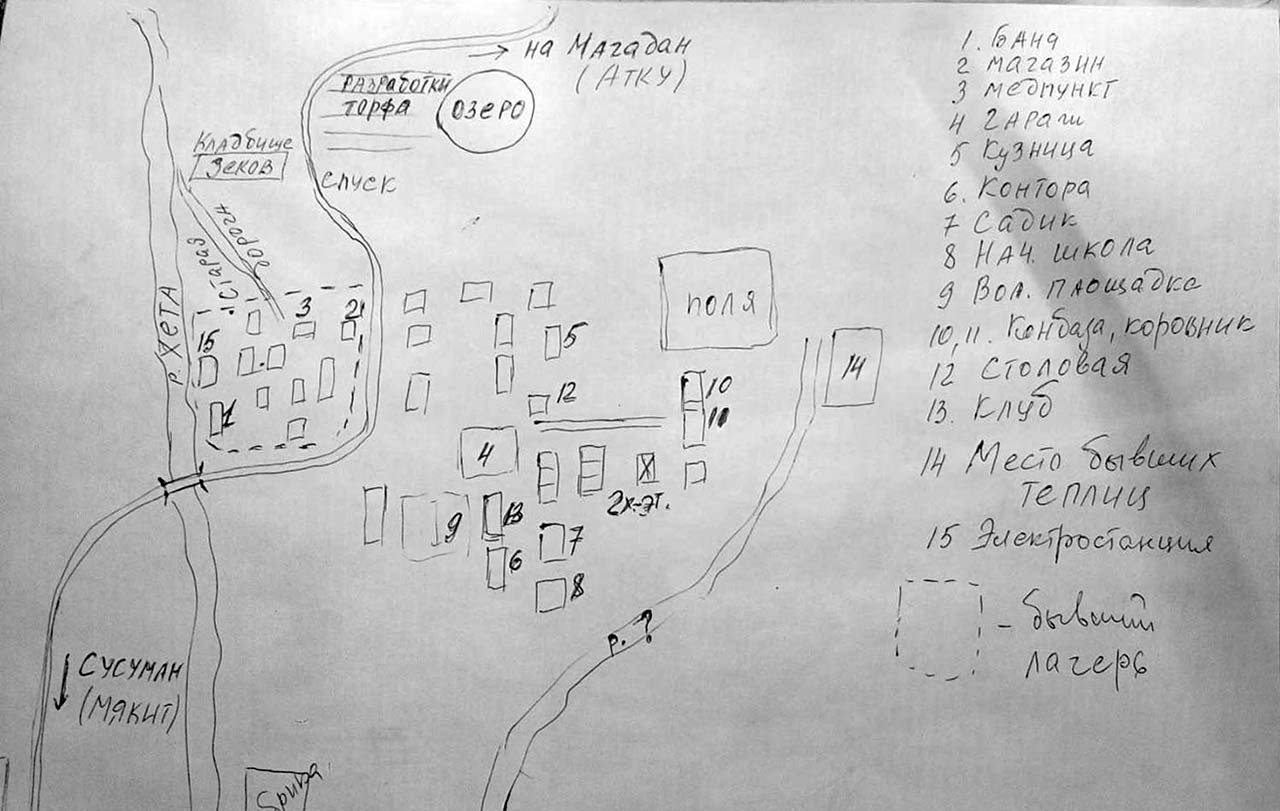

Омсукчанская трасса делила посёлок на две части. С одной стороны трассы (ближе к реке) оставалось четыре дома и жилой барак на шесть комнат, дом мастера, в котором размещался красный уголок, и здание электростанции.

С другой стороны трассы располагались большой гараж дорожной дистанции, два жилых дома и развалины от двухэтажного жилого дома.

Если внимательно осмотреть окрестности вокруг Буркота, то можно было найти остовы старых зданий, заброшенные огороды и другие следы деятельности человека. Видно было, что раньше посёлок был значительно крупнее по своим размерам.

Все дома посёлка были деревянные. Отопление в домах было печное.

Электричество подавалось в дома и на объекты с 9 утра до 23 вечера, после чего дизельгенератор на ночь останавливали и утром запускали снова.

В красном уголке проходили собрания и показывали кино. Мой отец работал грейдеристом и киномехаником.

На берегу Буюнды стояла поселковая баня. В пятницу вечером население посёлка носило в баню воду из Буюнды, а в субботу был банный день.

Летом воду в посёлок для своих нужд жители носили из реки Буюнда. Зимой из проруби наполняли большую бочку, которую к домам подтаскивал трактор, где воду разбирали по домам, у каждой семьи под воду стояли 200-литровые бочки.

Буюнда была для жителей не только источником воды, но и природным холодильником и кормилицей. В реке стояли кастрюли и бочки, где могли недолго храниться скоропортящиеся продукты. Практически всё население Буркота было заядлыми рыболовами и охотниками и река щедро делилась с людьми рыбой.

Дети Буркота. 70-e годы ХХ-го века. Из архива Людмилы Есиковой.

Дети Буркота. 70-e годы ХХ-го века. Из архива Людмилы Есиковой.

Детского сада и начальной школы в посёлке не было, дети жили и обучались в школе-интернате Омсукчана, приезжая домой только на каникулы.

Магазина в посёлке не было, два раза в месяц приходила автолавка с посёлка Стрелка. Если чего-то не хватало, ездили в другие посёлки за покупками.

Телефон в посёлке были один, стоял у дорожного мастера. Связь была только с дорожным управлением.

Медпункт в Буркоте отсутствовал, в случае необходимости получения медицинской помощи жители обращались в фельдшерский пункт посёлка Купка.

Роль почты в поселке играл почтовый ящик, установленный в центре посёлка, куда сгружали и откуда забирали корреспонденцию проезжающие почтовые машины. А жители из почтового ящика сами разбирали почту по адресатам.

Практически у всех жителей посёлка были огороды».

В 80-х годах Аткинское ДРСУ решило построить новый гараж и другие сооружения в посёлке Буркот, но этим планам не суждено было осуществиться. От этих начинаний остались только сваи фундамента на месте предполагаемого строительства гаража.

Примерно в 1985-86 годах дорожная дистанция была «Буркот» закрыта и вскоре последние жители посёлка его покинули. Буркот опустел…

А в 2016 году постановлением Правительства Магаданской области №552 от 1 июля посёлок Буркот, в числе других, был упразднён.

Так закончилась история посёлка дорожников Буркот.

Из рассказа Леонида Лежнина: «Последним проживающим на Буркоте был некто Михалыч. Имел он комнату на Мяките, но жил все равно на Буркоте в шестикомнатном бараке (казарме) в одной из комнат.

Водители по пути в Омсукчан обычно останавливались на ночь у него (впереди три перевала) делились чем могли: кто углём, кто продуктами. Охотники и рыбаки — добычей, уловом. Так и жил, вроде как при деле — на Мякит не уезжал.

С его слов, служил он старшиной охраны лагеря. И строили этот участок дороги ЗК да 20 лошадок. Из охраны было только два поста: один часовой на сопке слева от дороги, другой — чуть ниже по течению на сопке за Буюндой, бежать-то было некуда. Два кладбища на Буркоте было; одно «вольничье» другое для ЗК. На первом последние захоронения датировались семидесятыми годами у многих с надписью «умер при исполнении обязанностей». Именно умер, а не погиб. Были и детские могилы. А зэковское кладбище, со слов того же Михалыча искать бесполезно. Умерших ЗК увозили на санях в распадок сопок напротив казармы присыпали когда землей, когда снегом — табличку с номером на консервной банке, а то и просто на картонке — и всё… Весной медведь приходил и «разбирался».

Неоднократно останавливались мы по охотным делам у Михалыча, машины в боксы, а сами на «буране» — в распадки за Буюнду на сохатого, на соболя…

Последний раз был на Буркоте в 92-м летом по дороге на Туманы и обратно, оставили Михалычу рыбы и продуктов, сколько можно у него сохранить. Сильно жаловался он на ноги отогревался в раскладушке на солнце. Видимо, в тот же год он и помер»…

Моя признательность и огромная благодарность за помощь в работе над страницей посёлка Буркот Виктору Никитину, Александру Овчинникову, Людмиле (Лугиной) Есиковой, Леониду Лежнину.