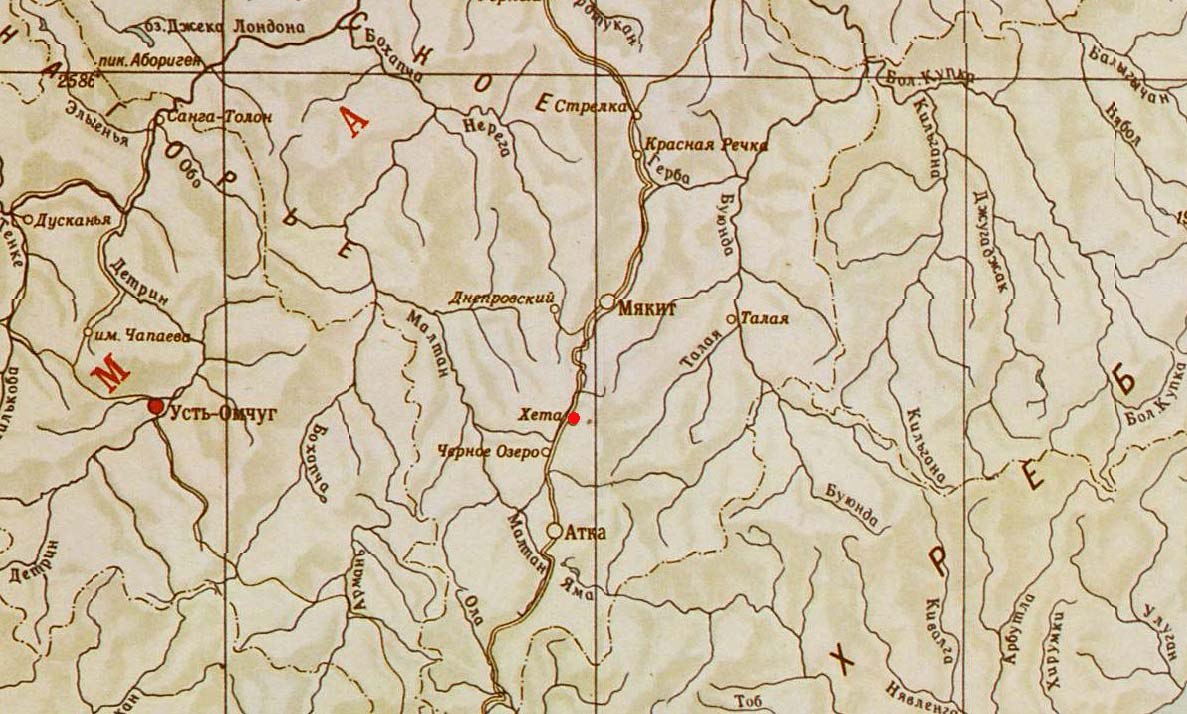

Посёлок Мякит.

1933 год

История посёлка Мякит началась с палаток строителей Колымской трассы 25 февраля 1933 года.

Название, в переводе с эвенского означающее «безрыбье», посёлок получил от одноимённой реки.

К ноябрю 1933 года временная дорога достигла посёлка Мякит (292 км).

На основании приказа по Дальстрою №7 360 от 15 ноября 1933 года «в целях обеспечения наиболее быстрого и всестороннего развёртывания строительства и приближения руководства у месту производства работ» из Управления Капитального и Дорожного строительства (Капдорстрой), осуществлявшего проектирование и строительство автомобильных дорог на Колыме с февраля 1932 года, были выделены Первый (строительство отрезка трассы от Магадана до Эликчана; начальник — М.Л. Левчук, затем А.В. Пышминцев) и Второй (строительство участка Эликчан–Стрелка–Таёжный; начальник В.Т. Голодец, затем В.А. Делягейт) Дорожные Строительные районы с последующим (с января 1934 г.) преобразованием их в Управление Дорожного строительства (УДС) с пребыванием последнего в «пункте» Мякит. Начальником Управления и Главного Инженера Дорожного строительства был назначен А.А. Жуков.

Одним из первых капитальных зданий, построенных в посёлке был ДИТР — дом инженерно-технических работников.

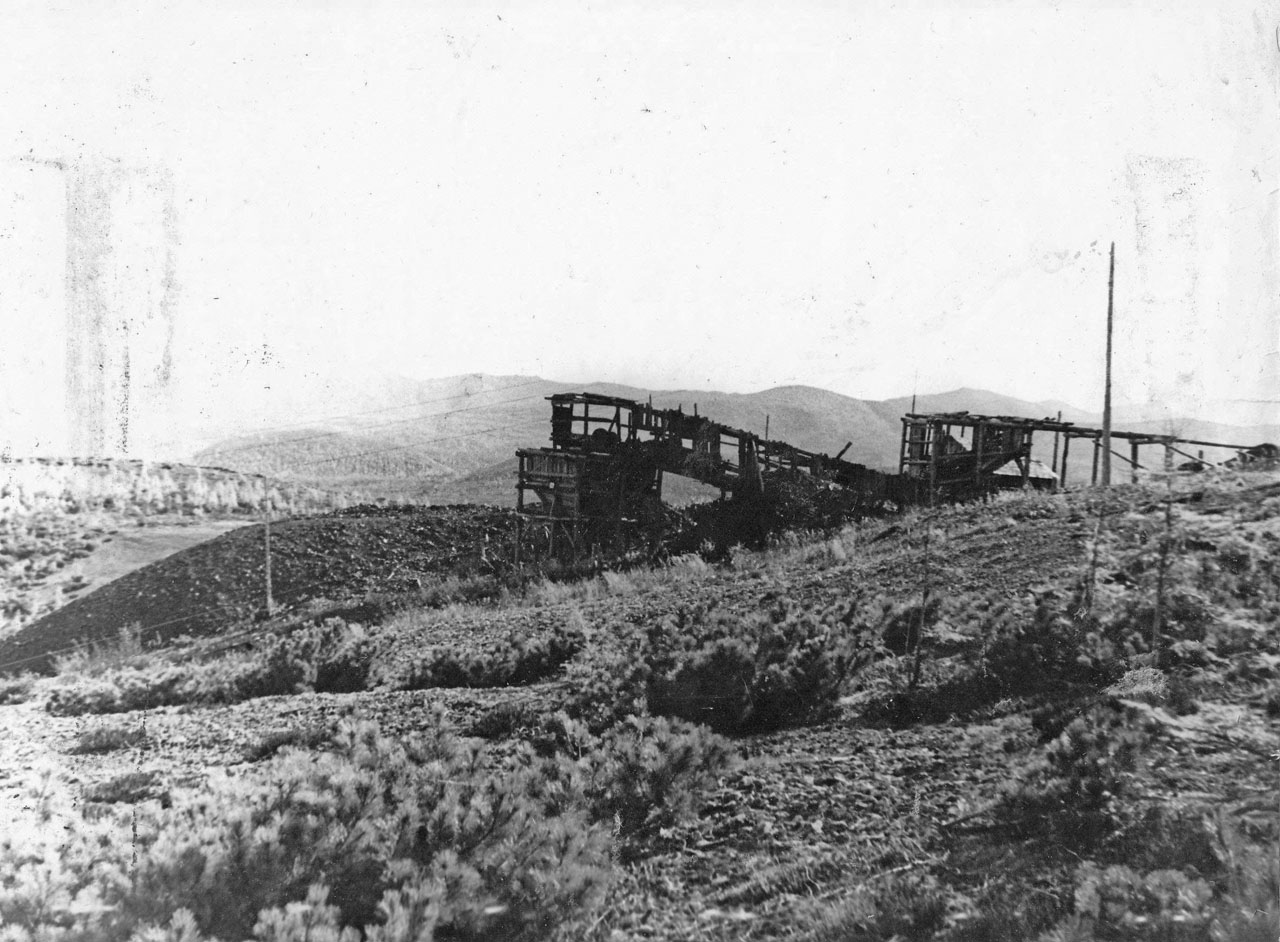

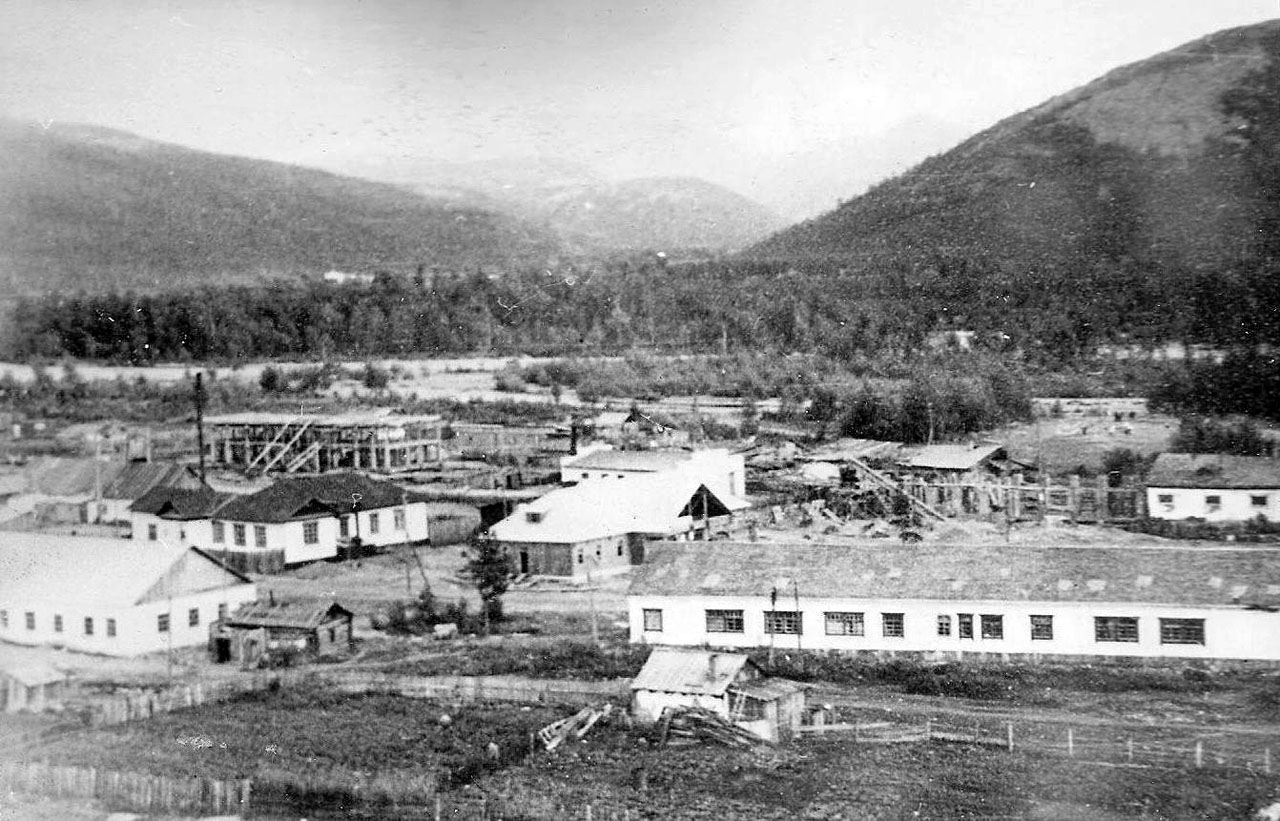

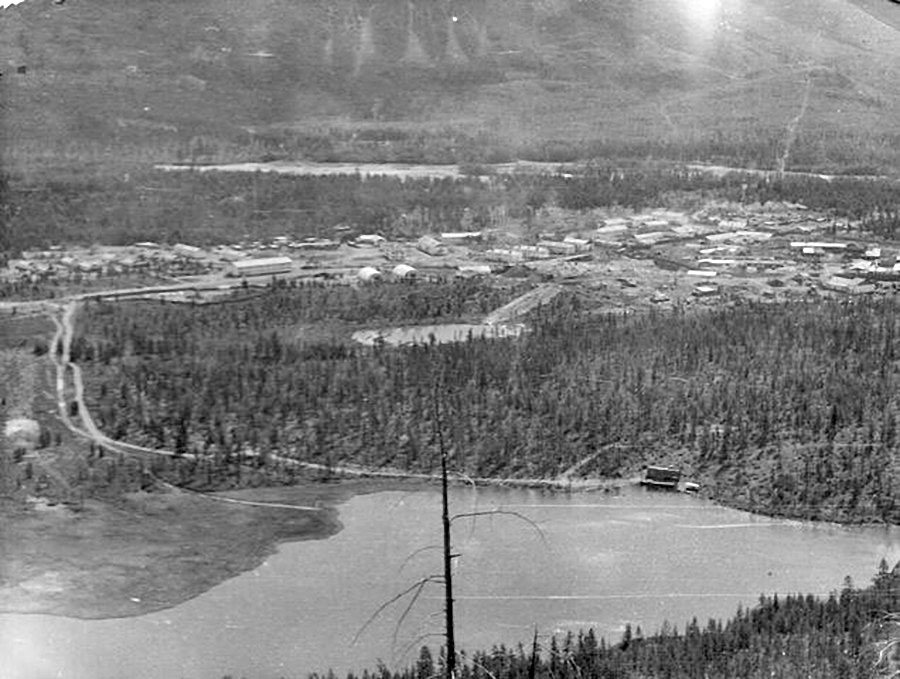

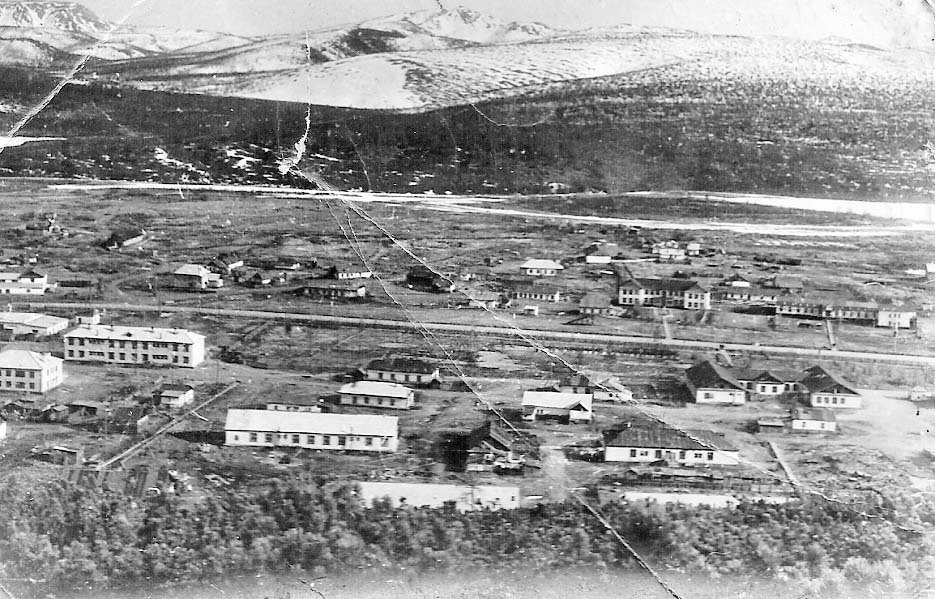

Долина реки Мякит. 1933 год.

Каким был посёлок в 1933 году? В своей книге «На золотой Колыме» один из первых геологов Борис Вронский рассказывает о том, как он в 1933 году осенью, с группой рабочих возвращался из Среднекана в Магадан:

«Наш путь проходил по местам, где сейчас проложена автодорога, связывающая Магадан с приисками. Тогда там не было даже намека на нее. В устье реки Мякит мы встретили дорожника Илью Семенова, проводившего изыскание трассы будущей автодороги. Автодорога! Это казалось нам далекой, несбыточной мечтой. Однако мечта на наших глазах стала превращаться в явь.

В верховьях Мякита нам стали попадаться небольшие, но приятно оформленные поселки дорожников с настоящими домиками. Я никогда не забуду, как наш конюх тасканский якут Петр Венцель, увидев в поселке десятка два кур, которые с квохтаньем бежали к женщине, рассыпавшей им корм, молниеносно схватил ружье, и его с трудом удалось удержать от выстрела. Вид свиньи поверг его в глубочайшее изумление. «Зачем такой?» — недоуменно спрашивал он, рассматривая диковинное животное».

Для обеспечения зимних перевозок зимой 1933 – 1934 годов планировалось строительство на Мяките ОЛП УАТа, в том числе гараж на 10 машин, мастерские на 4 рабочих места и утепленные палатки на 120 человек.

1934 год

В январе 1934 года строительные районы трассы были преобразованы в Управление Дорожного строительства (УДС). База УДС из посёлка Палатка была перенесена в Мякит. В это же время в УДС образована научно-исследовательская группа по проектированию дороги и искусственных сооружений. Начальник 1-го отдела УСВИТЛ ОГПУ А.В. Пышминцев назначен на должность заместителя начальника УДС.

С этого времени Мякит становится официальной столицей строителей Колымской трассы.

Начала издаваться в Мяките и своя газета. Правда, через несколько лет типография и редакция газеты будут переведены в посёлок Ягодное.

С осени 1933 года и до зимы 1934 года от посёлка Мякит были проложены зимние тракторные дороги на Оротукан (408-й километр) и перевалочную базу на р. Нэригэ, правом притоке р. Бахапчи (влево от Колымской трассы).

В ноябре 1934 года в целях улучшения питания водительского состава, а также мастеров и транспортных рабочих в насёленных пунктах на трассе организовывались пункты питания, в том числе на Мяките был открыт буфет.

1935 год

В 1935 году Отдельный лагерный пункт (ОЛП) УДС подразделяется на два: ОЛП УДС с дислокацией в посёлке Мякит и ОЛП Северного дорожно-строительного района — в посёлке Спорный.

В 1935 году для усиления оперативного надзора за заключёнными и в связи с участившимися побегами при Отделе НКВД создано оперативное отделение по борьбе с побегами, в состав которого вошли 9 оперчастей, в том числе и в УАТ (посёлок Мякит).

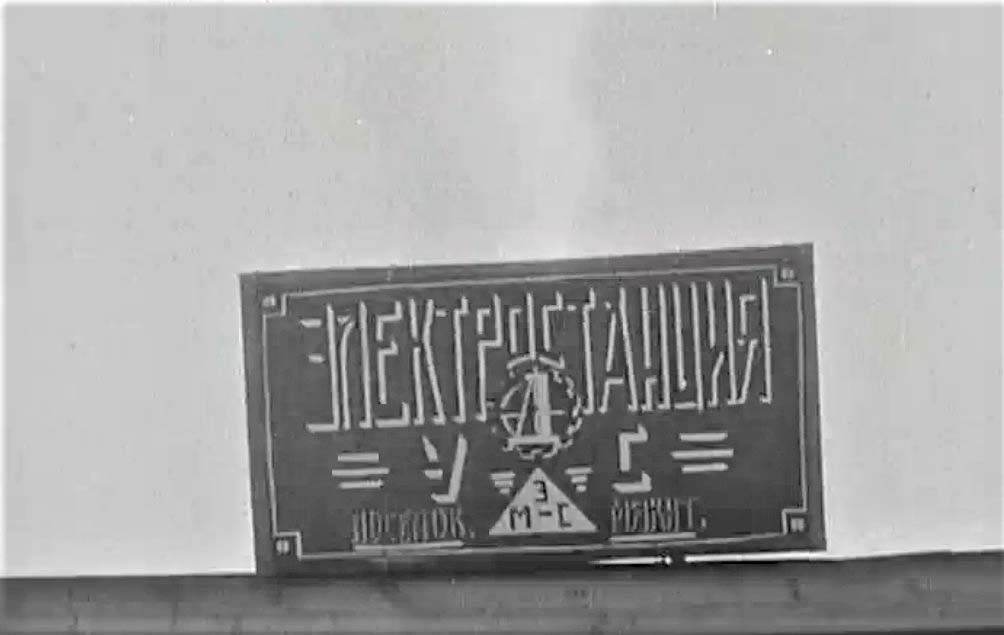

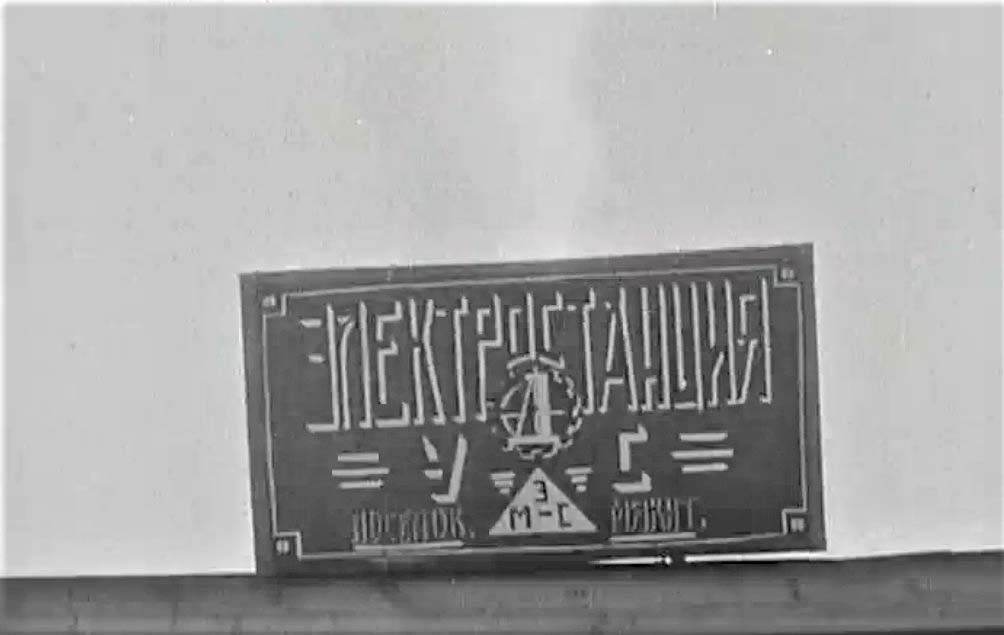

Посёлок Мякит. Вывеска электростанции УДС. 1935 год.

В 1935-36 годах в Мяките была запущена своя электростанция, на одном тракторном движке. С этого времени посёлок был обеспечен электричеством. Котельная работала на дровах, между нею и электростанцией была проложена узкоколейка.

В 1935 году в Мяките располагалась база механизации и электростанция УДС и ремпункт УАТа. В это же время УАТ вел строительство временных опорных пунктов с перевалочными базами на 285 км (п. Мякит) и 467 км (п. Дебин).

Стоит заметить, что с 1933 года (292 километра) и по 1935 год (285 километра) посёлок Мякит «переехал» ближе к Магадану на 7 километров, вероятно это связано со спрямлением ряда участков Колымской трассы.

1936 год

Колымская трасса строилась ударными темпами и фактически база УДС теперь находилась в глубоком тылу строительства. Вероятно, именно с этим связан переезд базы УДС в апреле 1936 года из посёлка Мякит в посёлок Ягодное.

5 марта 1936 года огнём уничтожен радиоузел управления связи в посёлке Мякит.

Летом 1936 года в Мякит из Магадана переезжает Управление автомобильного транспорта (УАТ) Дальстроя. 9 июля 1936 года в связи с переездом УААТа в п. Мякит Э. П. Берзин издает приказ № 192 по тресту Дальстрой. В нем, говорилось: «… § 3. Управление ААТа переименовать в УАТ».

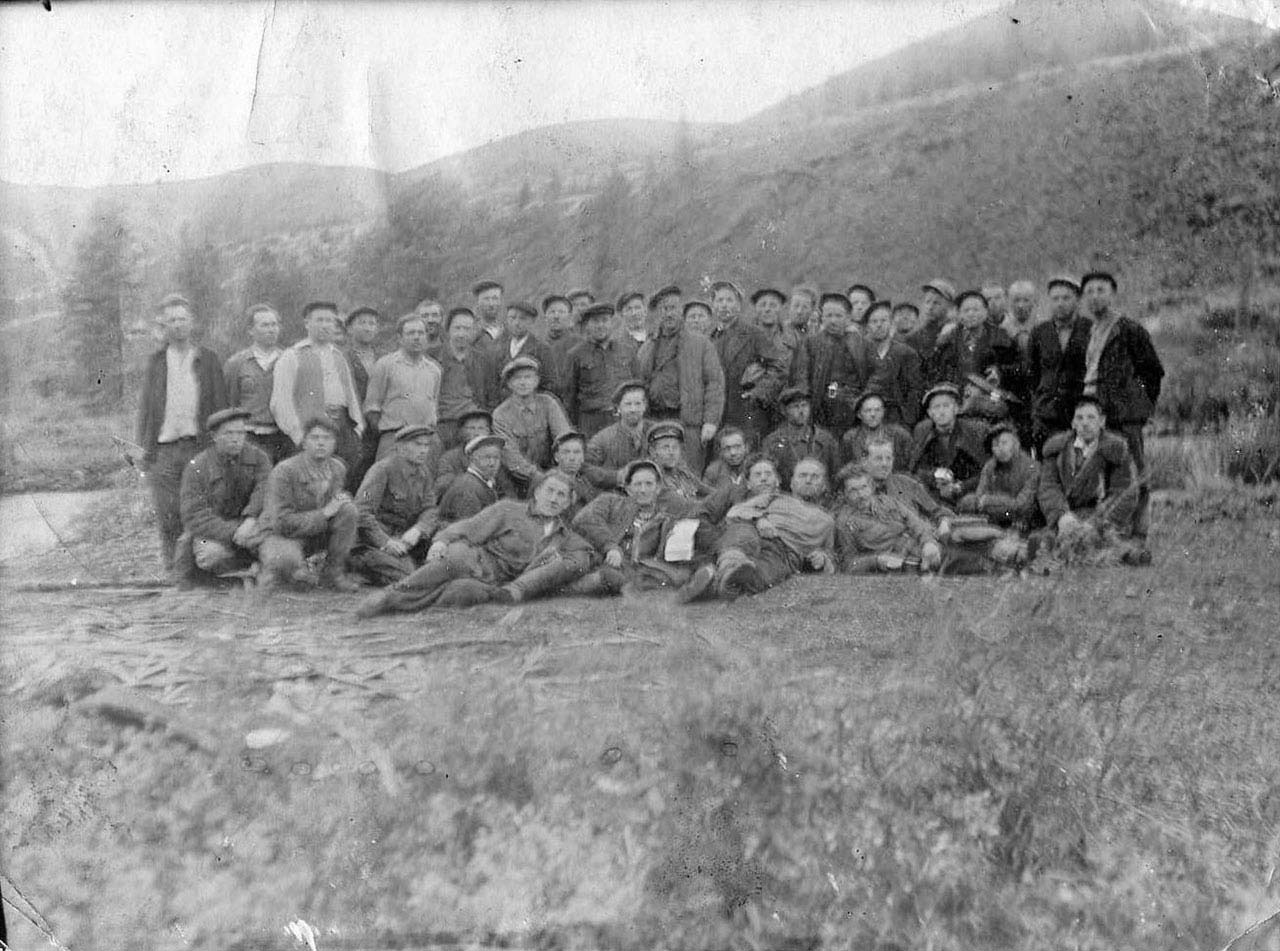

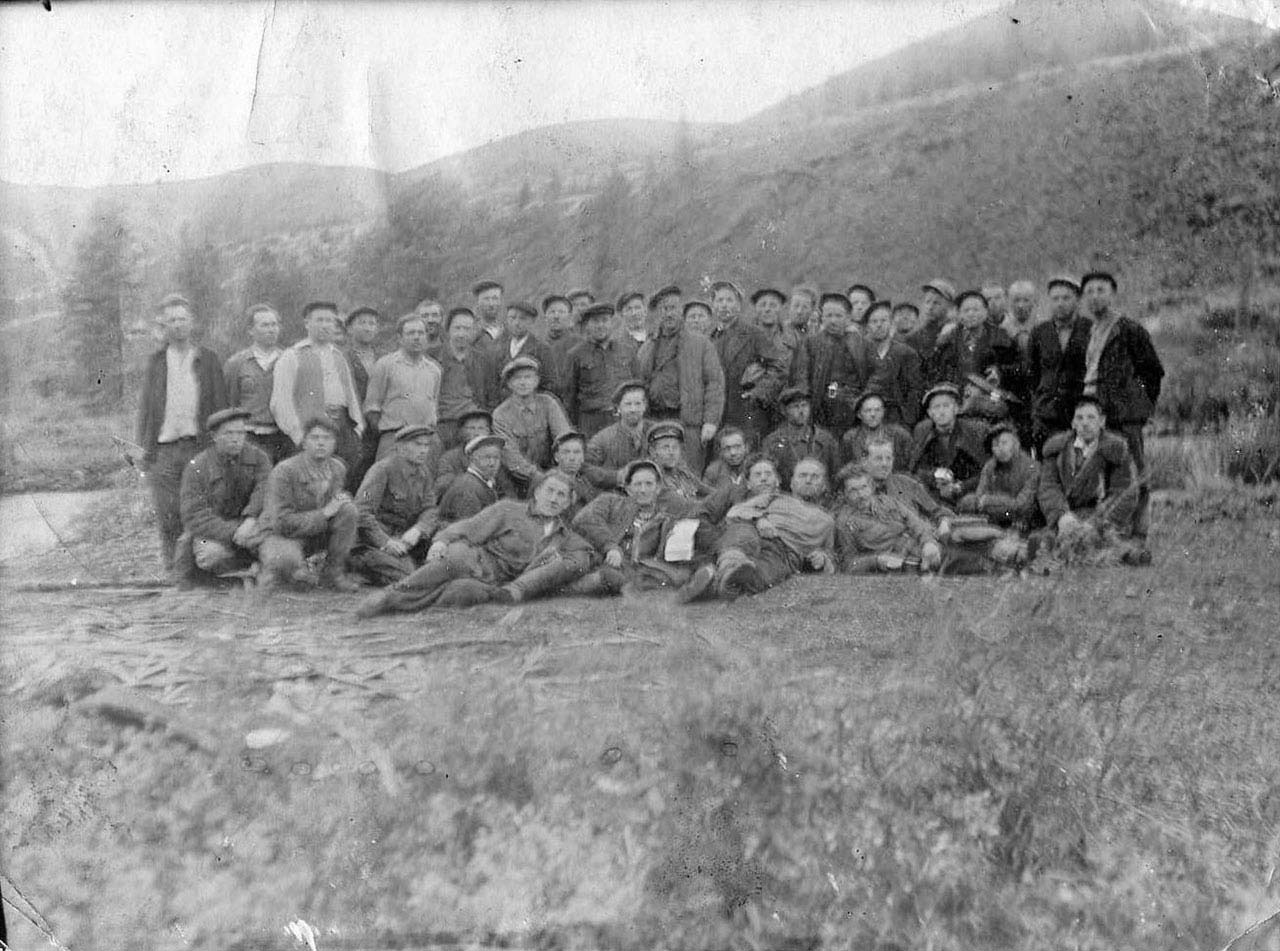

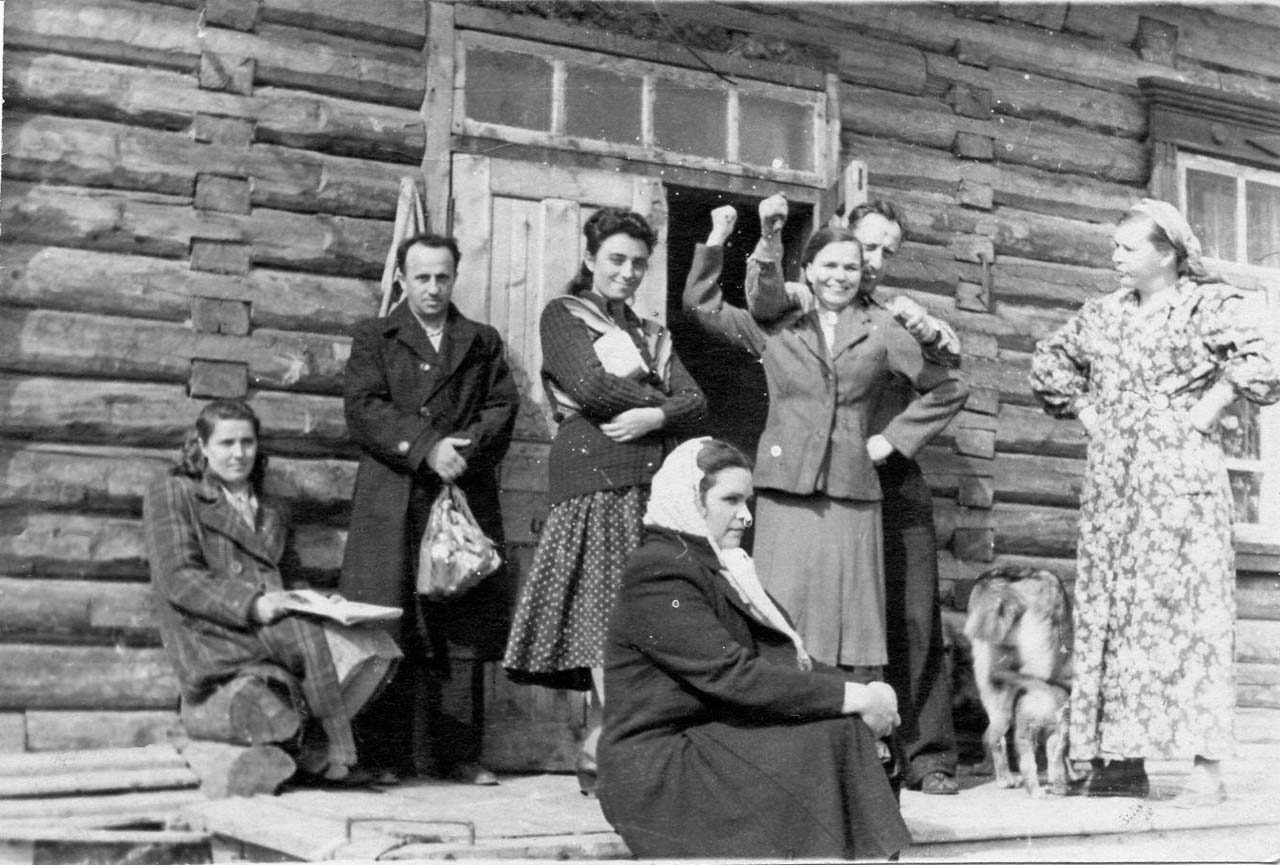

Посёлок Мякит. Работники УАТ. Начало 40-х годов ХХ-го века.

С этого момента посёлок Мякит из центра дорожного строительства становится вотчиной автотранспортников.

Однако, переезд УАТ в Мякит и в результате, увеличение населения посёлка, привело к обострению ряда вопросов в социально-бытовой сфере. Отсутствие яслей и детского сада, примитивная амбулатория вызывали нарекания со стороны новых жителей Мякита.

1 августа 1936 года Госкомиссией принят участок автомагистрали Атка – Мякит.

В октябре 1936 года на Мяките силами ВОХРа, работников УАТа и колымармейцев организовывается симфонический оркестр (9—10 человек). Оркестр под управлением квалифицированного капельмейстера был намерен подготовить к XIX годовщине Октября произведения русских и иностранных композиторов-классиков.

Но для полноценного исполнения сложных классических произведений оркестру не хватало флейт, контрабаса, виолончели и других инструментов. Музыканты, создающие первый на Колыме симфонический оркестр, обратились за помощью к КВО.

В ноябре 1936 года закончено строительство клуба в посёлке Мякит. Клубу присвоено имя «Второго слёта стахановцев УАТ».

Осенью 1936 года в посёлке Мякит работает магазин, находящийся в ведении отдела снабжения УАТ, зав. магазином — Бухштейн.

Диспетчерский пункт Мякит реализует проездные билеты на право проезда пассажиров на машинах и автобусах. Главный диспетчер — Шведов.

1937 год

В 1937 году в посёлке Мякит располагалось прорабство Отдела капитального строительства УАТ.

В 1937 году открыта начальная школа в посёлке Мякит. Первой учительницей и директором школы была А.К. Гончарова (Бардзиловская). В начальной школе было всего шесть учеников, но ей суждено было стать предшественницей новой средней школы.

О том, каким был посёлок Мякит в 1937 году рассказывает в своих воспоминаниях В.М Лазарев:

«…Правильных улиц не было. На возвышенной части, между шоссе и сопками, стояло одноэтажное здание Управления автотранспорта Дальстроя и несколько одноэтажных двухквартирных домиков для начальства. Дальше находились больница, почта.

Справа от шоссе, в низине, ближе к речке, стояли общежития барачного типа, где жили главным образом договорники-вольняшки— охранники, бывшие заключенные (триста человек), далее шли пожарное депо, столовая, электростанция и беспорядочно лепились частные домики.

Против здания Управления автотранспорта (УАТ), но по эту сторону трассы, находились автогараж, диспетчерская, а дальше к реке, в низине, — лагерь, к которому нас привезли. Четыре вышки по углам, на территории — несколько выбеленных известкой бараков и брезентовые военные палатки. Лагерь небольшой, человек на четыреста. Здесь мне предстояло прожить пять лет».

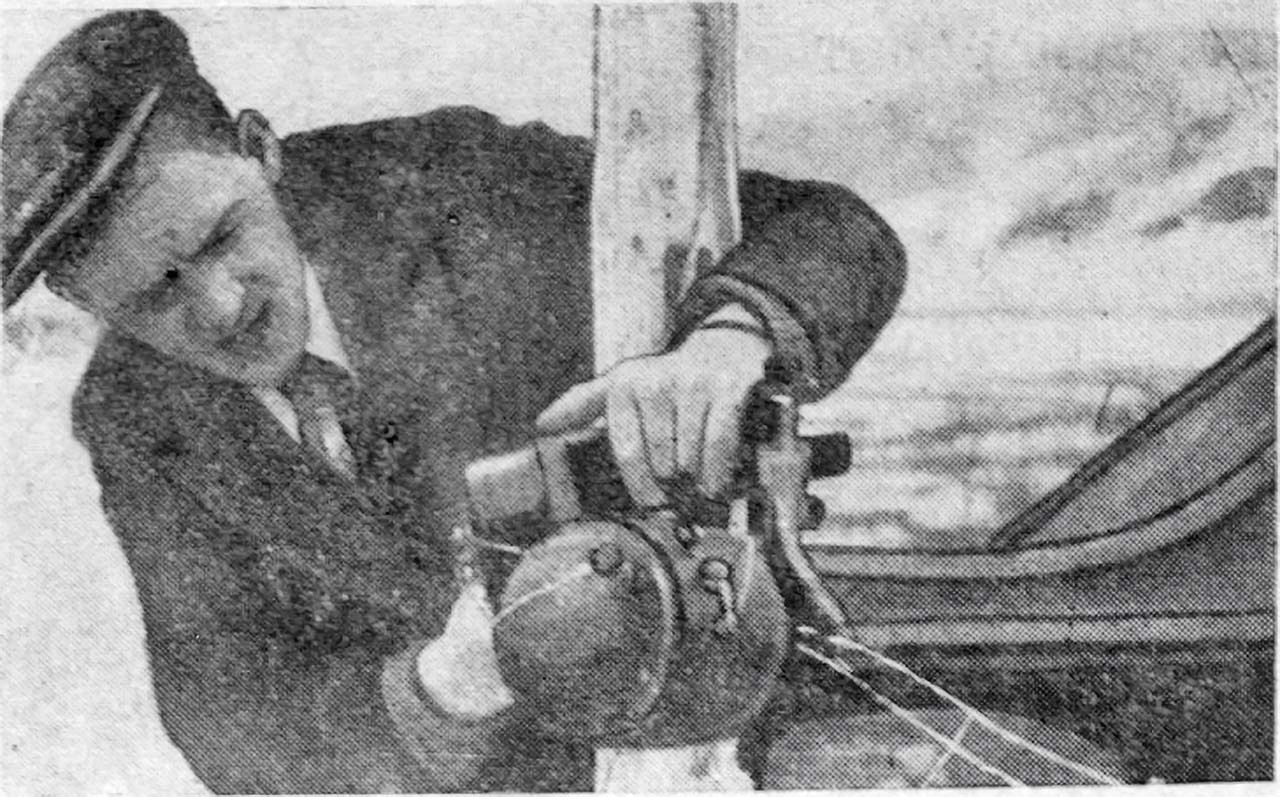

Сложность доставки нефтепродуктов на Колыму заставила руководство треста «Дальстрой» сделать эксперимент и закупить на «материке» партию отечественных газгенов.

Первые шесть завезены в навигацию 1937 года. 24 ноября 1937 года газета «Советская Колыма» сообщила, что последним рейсом парохода «Джурма» из Владивостока доставлены два первых газогенераторных автомобиля ЗИС-13, которые будут отправлены для испытаний в экспериментальную мастерскую УАТ на Мякит.

В ноябре 1937 года закрыты на ремонт амбулатория и родильное отделение.

1938 год

Опытная эксплуатация газгенов началась с марта 1938-го, а 24 апреля был дан старт автопробегу по маршруту Мякит-Магадан-Мякит. За 8 часов 15 минут два ЗИС-13 прошли путь до Магадана со средней скоростью 33,1 км/ч. Одна машина везла 2,5 т груза, другая была загружена сухой чуркой из лиственницы. «В пути не было ни одной вынужденной остановки — техника работала исправно» (Советская Колыма от 25 апреля 1938 года).

В посёлке Мякит был организован чуркокомбинат, который снабжал газгены топливом (чурками), который был ликвидирован уже после войны.

Автопробег показал возможность прохождения Колымской трассы на газгенах, и в ближайшую навигацию в Дальстрой было доставлено еще 5 единиц ЗИС-13 и 22 ГАЗ-14.

15 апреля 1938 года в Мяките вышел первый номер газеты «За стахановский автотранспорт» — орган партгруппы УАТа. Газету «За стахановский автотранспорт» планировалось выпускать один раз в пятидневку.

В апреле 1938 года была построена, оборудована и запущена в эксплуатацию новая баня.

Газогенераторные автомобили, выпущенные на АРЗе. Сентябрь 1941 года.

В поселке Мякит в июне 1938 года при месткоме Управления автотранспорта организована санаторно-курортная отборочная комиссии (ОКОВ). Она занималась направлением нуждающихся в лечении автотранспортников в санатории и дома отдыха.

Летом 1938 года технический отдел Управления автотранспорта готовился к приёму новой газогенераторной техники. В июне 1938 года в поселке Мякит начали работать курсы при Управлении автотранспорта по переподготовке водителей (30 человек) для работы на газогенераторных машинах ЗИС-13. Подобные курсы на Колыме открыты впервые. Учащиеся обеспечены преподавательским составом и учебными пособиями. Программа курсов рассчитана на 72 учебных часа.

С последними пароходами, из Москвы прибыла на Колыму первая партия водителей газогенераторных машин. Все приехавшие закончили в Москве специальные курсы. Водители выехали в поселок Мякит.

В конце лета 1938 года Мякит с гастролями посетил «театр имени М. Горького Управления комендатуры». В репертуаре театра два спектакля: «Слуга двух господ» К. Гальдони и «Бешеные деньги» А. Островского.

В ноябре 1938 года в посёлке Мякит велись работы по расчистке футбольной площадки. По окончании работ, площадку залили водой и организовали каток.

Ремонт деткомбината начался летом 1938 года. Однако в ноябре ремонт закончен не был, деткомбинат не был готов для работы в зимний период.

В декабре 1938 года было решено закрыть школу в посёлке Мякит по причине малого количества учащихся.

11 декабря 1938 года на имя заведующей мякитской начальной школой из Ольского отдела народного образования прибыла телеграмма: «Первого января закрывайте малочисленную школу посёлок Мякит. Обеспечьте отправку учащихся аткинскую школу-интернат».

Руководители из районного отдела народного образования посчитали, что мякитская начальная школа, где училось 9 человек, не «рентабельна», и поэтому решили ликвидировать её.

Так было принято решение о закрытие начальной школы в центре управления автотранспорта, несмотря на то, что Мякит был быстрорастущим посёлком и население увеличивалось, в том числе и количество детей школьного возраста.

В 1938 году в посёлке Мякит уже работает отделение связи, столовая.

Война между врачами и бюрократами Мякита

Ремонт амбулатории и родильного отделения шёл 5-6 месяцев. В результате родильное отделение было ещё закрыто в марте 1938 года, а больница хоть и открылась, но в акте приёмочной комиссии было отмечено, «что помещение больницы после ремонта к использованию не годно».

Присланная в посёлок Мякит врач Абрамова около двух месяцев обивала пороги бывшего начальника УАТа Яновского и его заместителя Колюжного с просьбой предоставить ей угол для жилья, но так ничего и не добилась. В результате врач жила в зубопротезном кабинете больницы, из-за чего кабинет нельзя было использовать по назначению.

Лаборант санитарной части Москалевский в течение четырёх месяцев проживал в лаборатории санитарной части, где производятся анализы.

В течение месяца базовая аптека УАТа была закрыта, так как не было аптекаря, а когда Сануправление прислало аптекаря Горскую, ей также

не нашлось места в Мяките. До марта 1938 года она проживала в лаборатории.

На требование о переводе базовой аптеки из палатки, где портятся и перемерзают медикаменты, в помещение, ранее предназначавшееся под аптеку и временно занимаемое под жилье, парторг Залунин на собрании работников санчасти заявил, что это требование — вредительское.

Стоило отдать дань выдержке работников санчасти — врача Абрамовой, зав. базовой аптекой Горской и лаборанта Москалевского — ждать того момента, когда их по распоряжению инспектора пожарной охраны выбросят из лаборатории и амбулатории, где они сейчас вынуждены жить.

1939 год

В январе 1939 года в посёлке Мякит работает ремпункт ОКСа УАТ, где в течении суток производился текущий ремонт 15-18 проходящих машин.

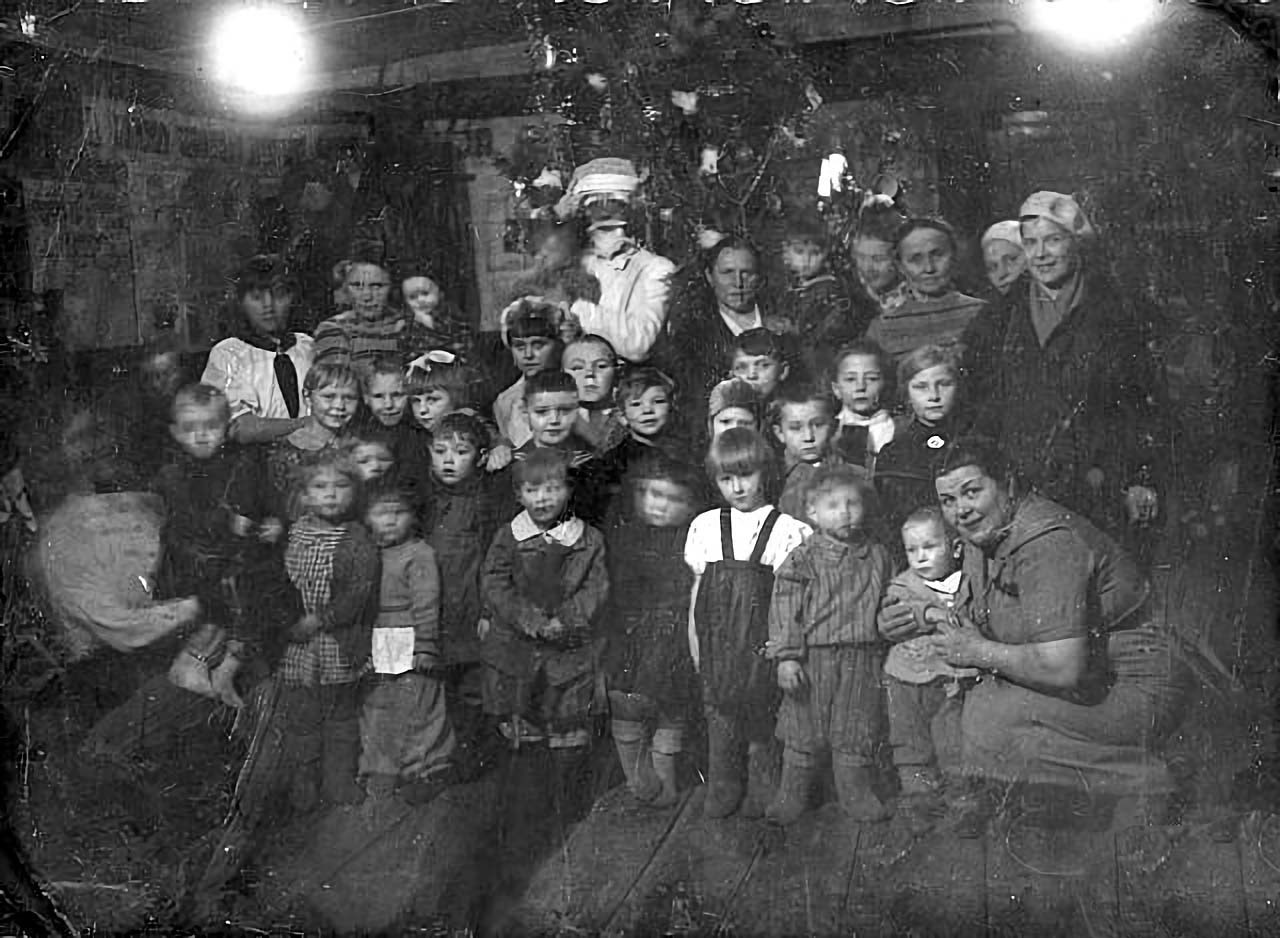

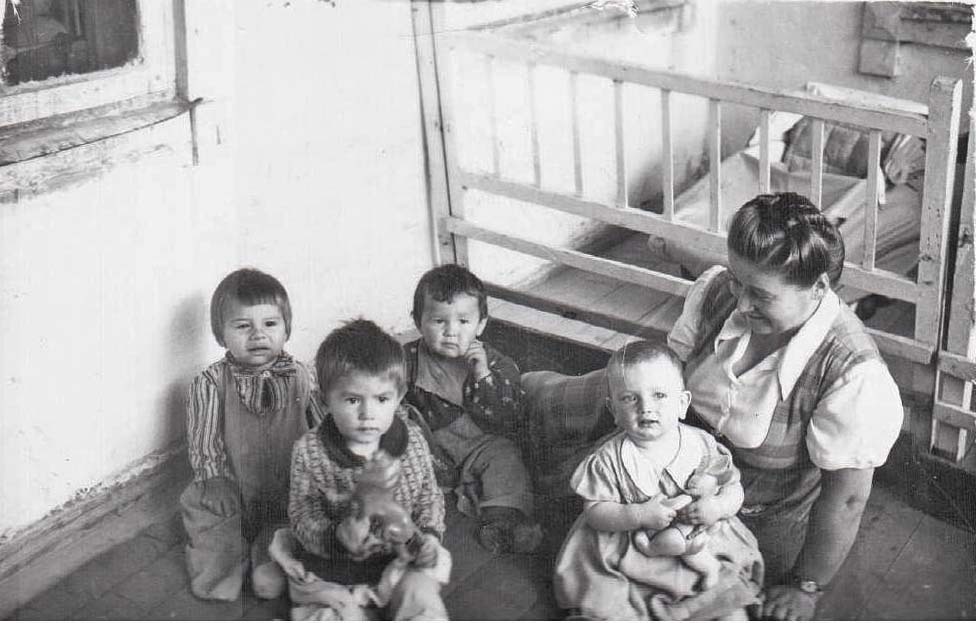

В апреле 1939 года сооружалась детская площадка: завезли песок, в саду разбили клумбы. Велись работы по подведению парового отопления в помещения деткомбината.

До 22 июля этого года тов. Борисов, зам. нач. Управления автотранспорта, и нач. Комендатуры тов. Серафимов несколько раз говорили, что строить веранду действительно нужно, строить будут. Но когда дело коснулось денег, то оказалось, что деткомбинат не включили в титульный список, Обратились за помощью к нач. Управления автотранспорта Пасынчук, который ответил, что никаких веранд строить не будут, а нужно думать о новом детском комбинате.

Количество детей в комбинате посёлка увеличивается, а помещение деткомбината на это было не рассчитано. В результате спальня была переполнена до отказа, часть детей спало в том же зале, где они играли и обедали. Заведующим детским комбинатом работал А. Андрест.

24 декабря 1939 года состоялись первые выборы в краевые, областные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся. Депутатом Ольского районного Совета от Мякитского избирательного округа № 12 избран Николай Петрович Кусанин.

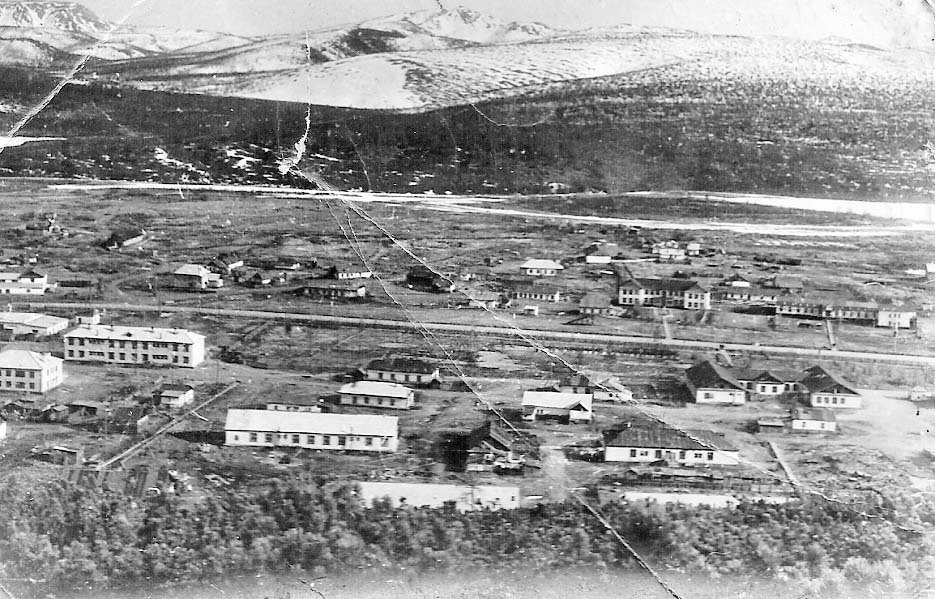

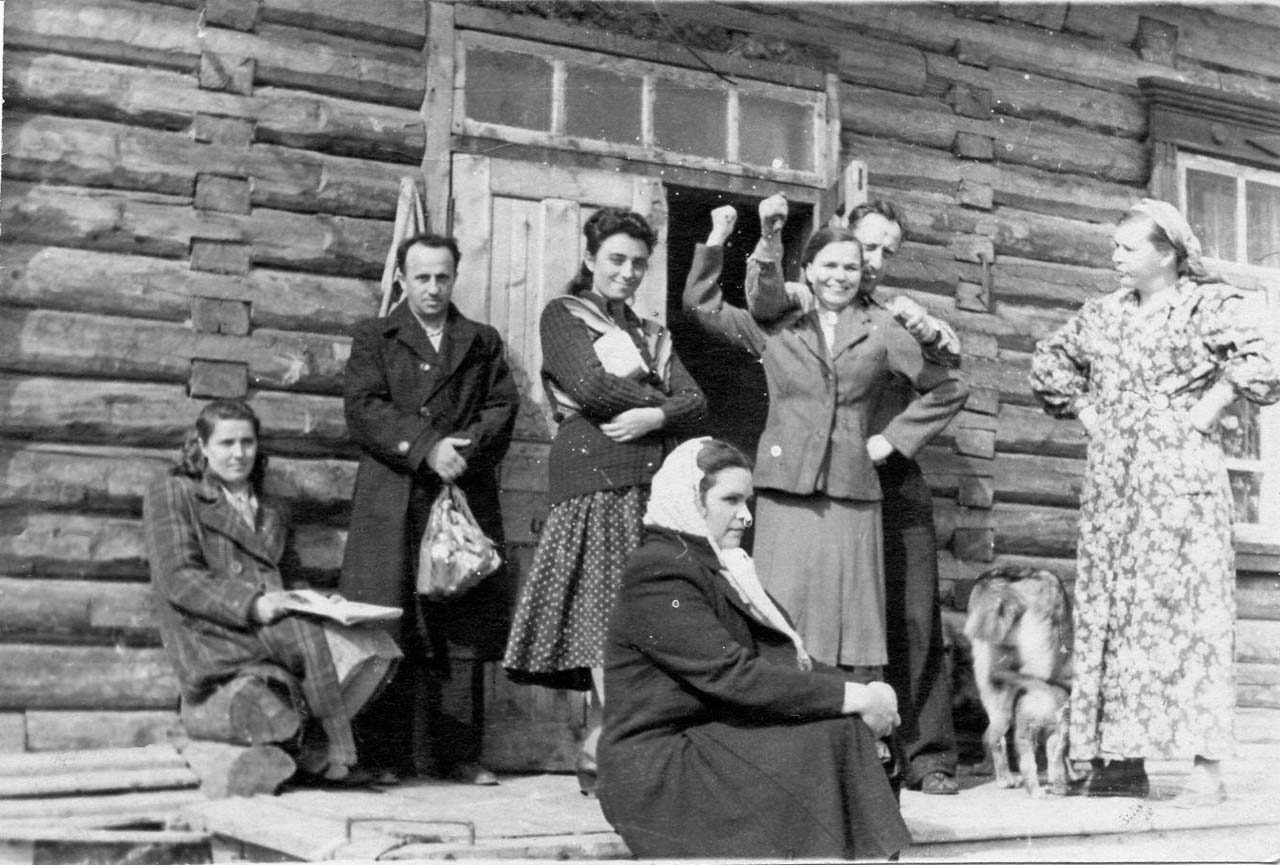

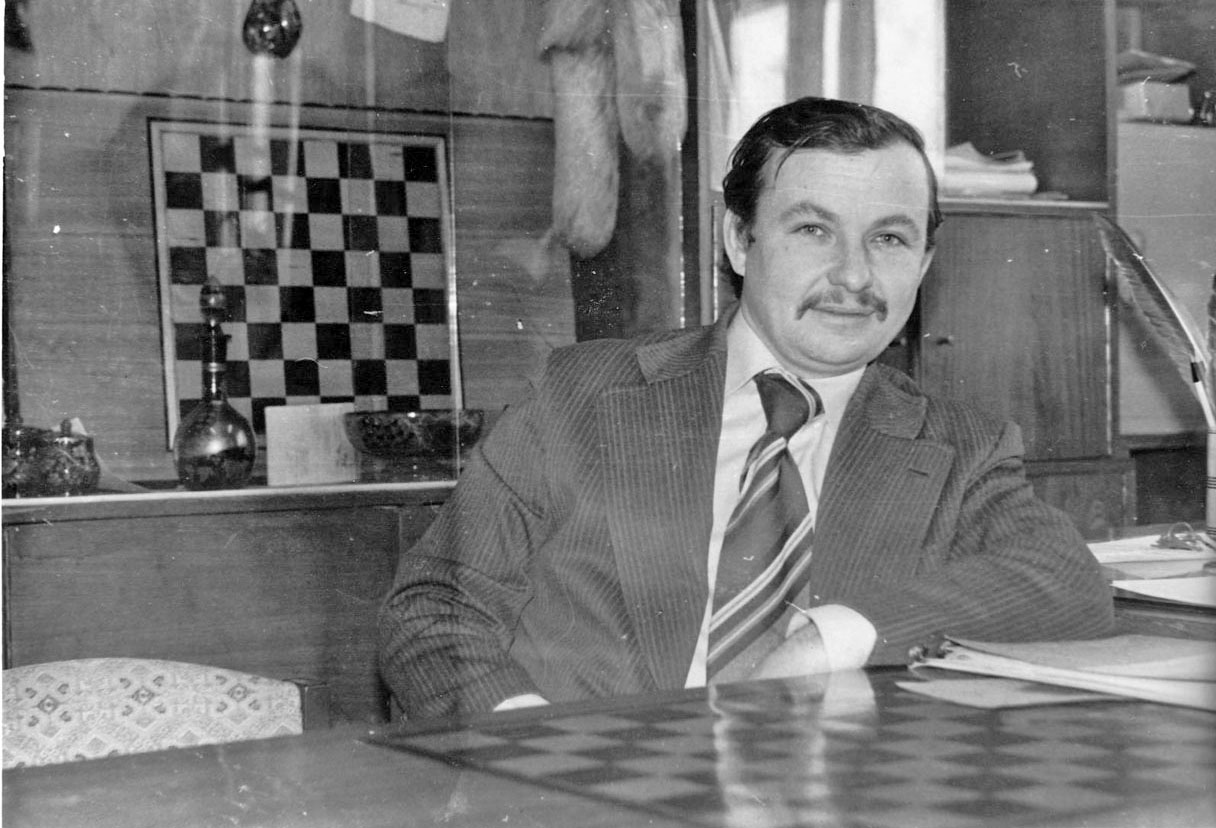

Посёлок Мякит. Работники УАТ. Конец 40-х годов ХХ-го века.

В 1939 году в посёлке Мякит располагалась автобаза УАТ, начальником которой был Карпов Борис Николаевич, проработавший на этом посту с декабря 1939 года по ноябрь 1945 года.

1940 год

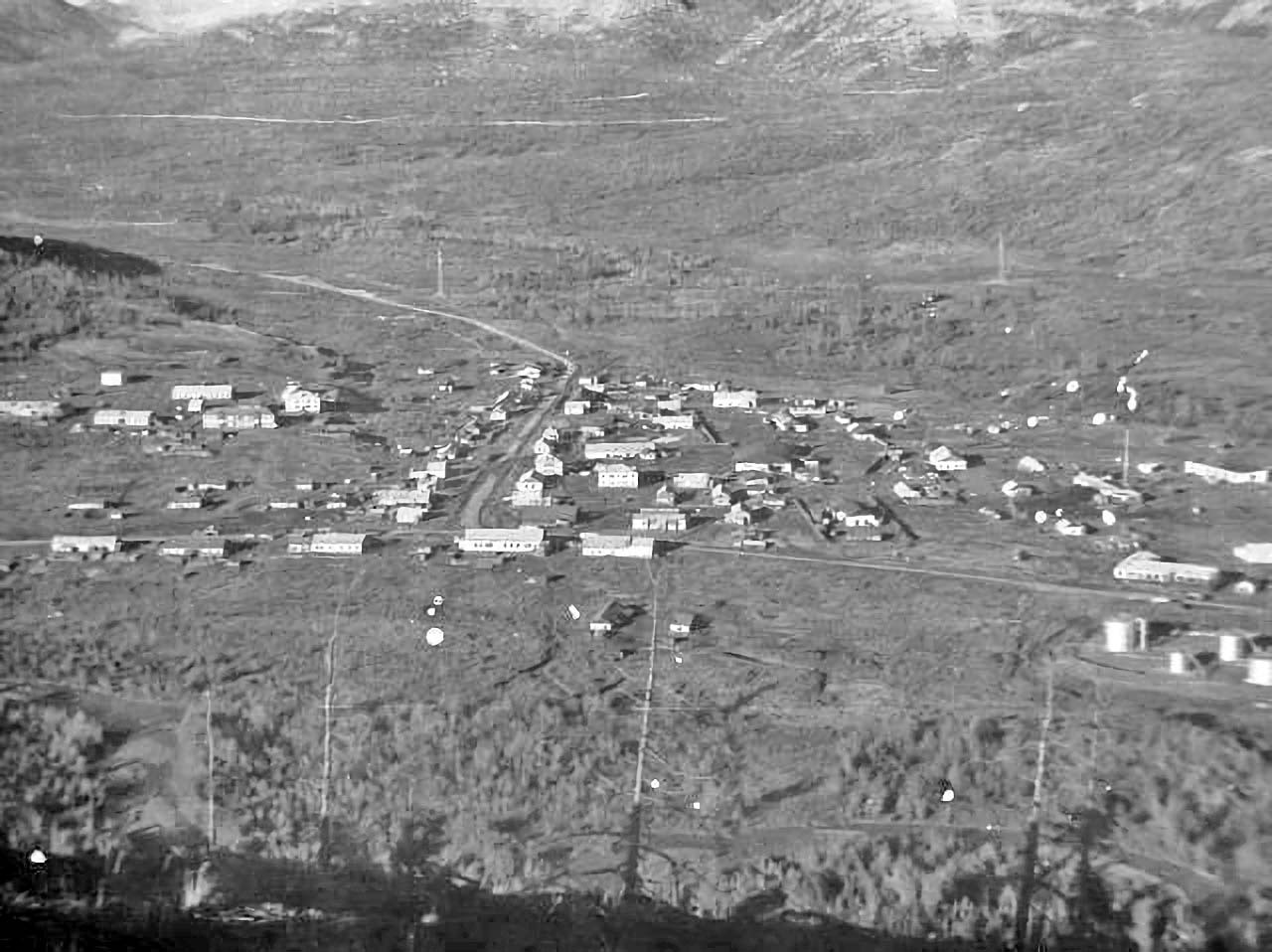

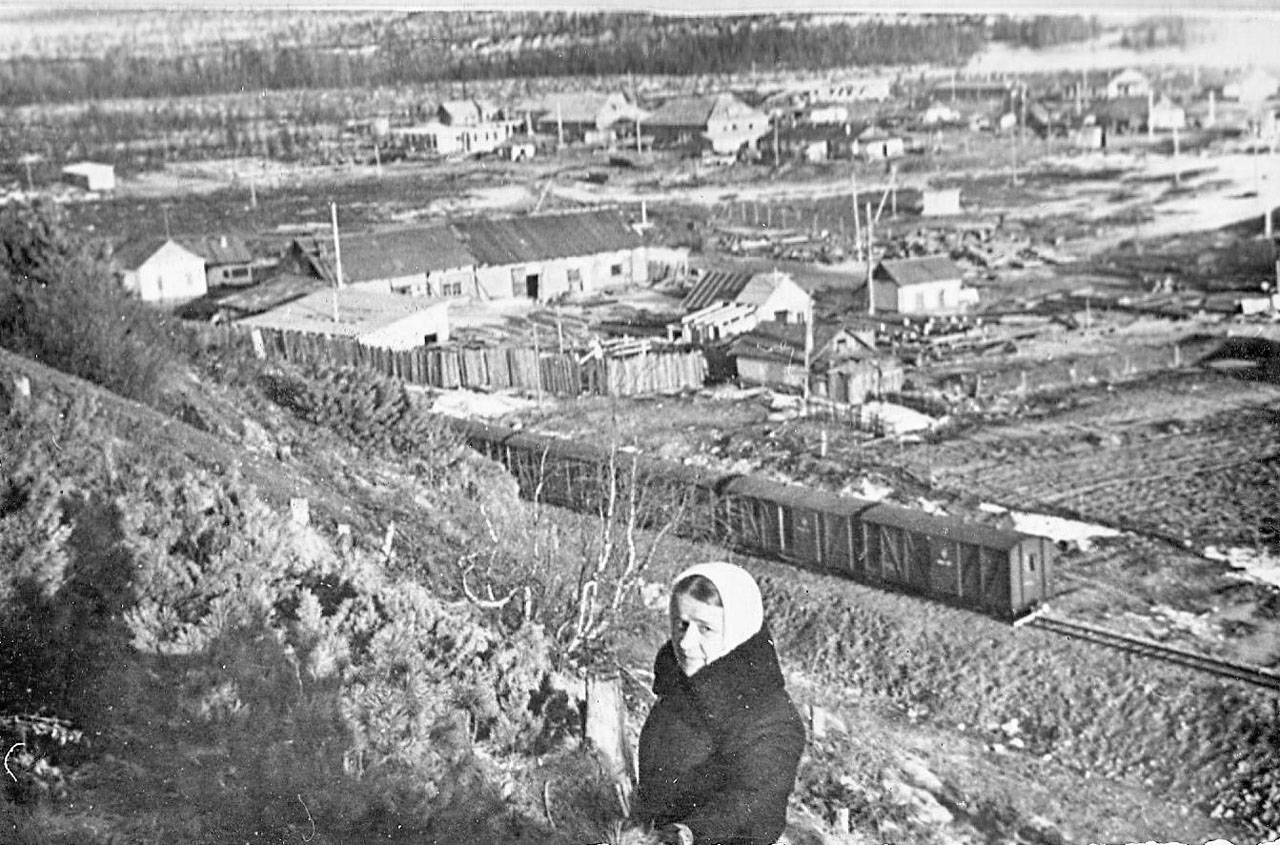

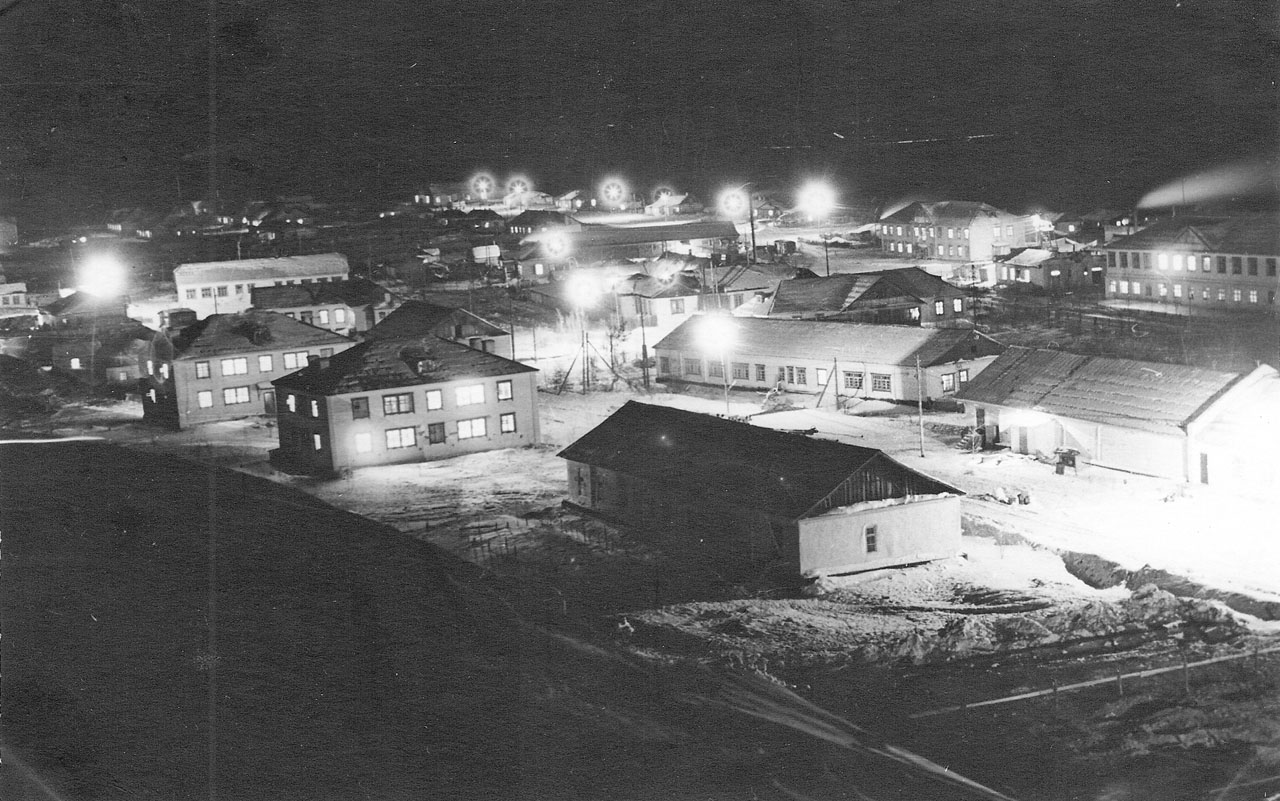

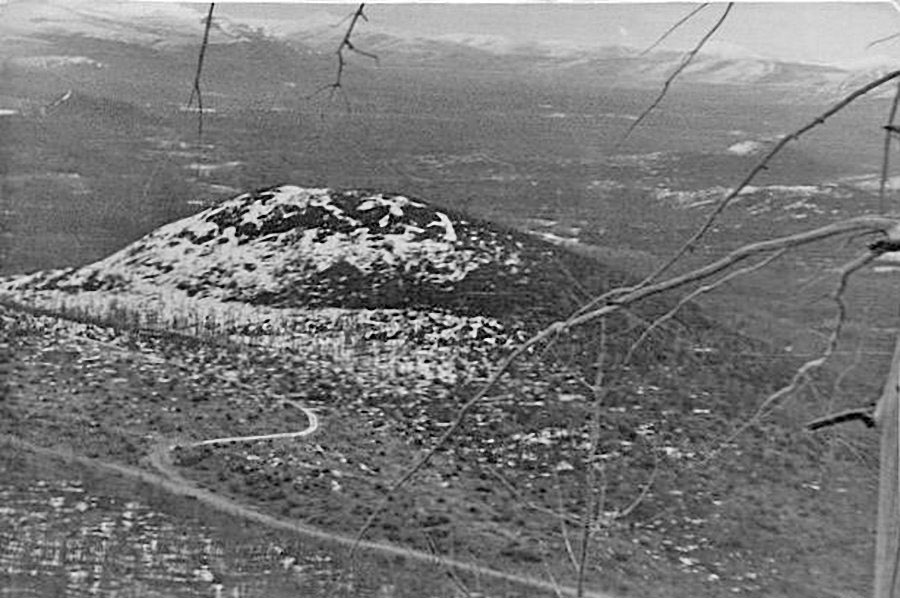

Февраль 1940 года. Посёлок Мякит.

На январь 1940 года поселок Мякит был одним из наиболее развитых таёжных посёлков, где было много новых зданий с паровым отоплением и подключённых к электричеству. Здесь размещались управление автотранспорта и другие учреждения. В Мяките был прекрасный клуб, столовая и другие учреждения социально-бытовой сферы.

Мытарства медиков продолжаются

Здесь же располагается и санчасть Управления автотранспорта с ее центральной больницей, поликлиникой, лабораторией и деткомбинатом.

Однако о создании наиболее благоприятных условий для работы медицинского персонала никто не беспокоится.

Сангородок представлял из себя несколько полуразрушенных, убогих палаток. Одну из них занимала главная больница, в которой с трудом могли разместиться 20 больных ( при потребности — 70—80 коек). В этой палатке-больнице одна комната была отведена под операционную, которая совершенно была не оборудована и не приспособлена для такой работы. также были проблемы с нехваткой инструмента.

В кабинетах поликлиники было холодно. Лаборатория с полным комплектом оборудования не работала в течение года, из-за отсутствия лаборанта.

При большой загрузке больницы отсутствие лаборатории и рентгена создавало огромные трудности в работе

Хозяйственники поселка и местные общественные организации на все просьбы медиков построить помещение или отвести дом под больницу отвечали молчанием.

Открыта добыча торфа

При Управлении автотранспорта организовано предприятие по добыче машинно-формовочного торфа. Прессы, необходимые для этого вида работ, изготавливались на автобазах управления.

В 1940 году планировалось, что предприятие даст большое количество промышленно-сухого торфа, что освободит 3-4 автобазы от дровозаготовок.

Одновременно подготавливался массив для добычи торфа фрезерным способом.

Организован «Колымтранспроект»

Приказом по ГУСДС от 29 марта 1940 года № 325 на базе проектно-изыскательского отдела управления автодорожного строительства (УДС) и проектной конторы управления автотранспорта (УАТ) организовано подрядное управление по изысканиям и проектированию дорог и транспортных сооружений «Колымтранспроект», разместившееся в посёлке Мякит.

Ликвидация лаборатории изысканий

В июле 1940 года приказом по строительному отделу «Колымтрапспроекта» было решено ликвидировать лабораторию при группе изысканий в посёлке Мякит.

Эта лаборатория была собрана и организована изыскателями с большим трудом. Она давала анализы грунтов, воды, стройматериалов и изготовляла светочувствительную бумагу для размножения чертежей, являясь, следовательно, единственным техническим вооружением изыскателей, обслуживающих нужды автотранспорта. Небольшое пополнение с приборами для полевого испытания грунтов под нагрузку, термометрами и т.п. при одном, двух технических работниках обеспечивало строительства полноценными материалами исследований.

Теперь, после ликвидации лаборатории, изыскателям предоставляется право давать заключения о благонадёжности грунтов, пригодности воды, стройматериалов и прочего по…«интуиции», «наглазок».

Впрочем, это строителей из Управления автотранспорта не смущает, так как они привыкли не заботиться о доброкачественных и полноценных материалах изысканий, о детальном исследовании грунтов и стройматериале.

Растёт библиотека Мякита

За последнее время библиотека посёлка Мякит значительно пополнилась политической, научной и другой литературой.

Количество посетителей библиотеки увеличивалось с каждым месяцем. В феврале 1940 года было 449 читателей, в апреле — 595 и в июле 629.

В июле 1940 года планировалось пополнение библиотечного фонда новыми книгами на сумму около 8 тысяч рублей.

Мякит строится

В 1940 году в Мяките возводились промышленные и гражданские объекты, имеющие для автотранспорта немаловажное значение.

Что представят собой эти объекты? Авторемонтный пункт, который включал в себя диспетчерскаю, кузницу, котельнау, гараж-профилакторий и внешнюю линию теплофикации, связывающая котельную с гаражом и диспетчерской.

Из этих объектов на август 1940 года закончена и сдана в эксплуатацию только диспетчерская. Медленными темпами шло строительство гаража-профилактория, который, в свою очередь состоял из помещения для стоянки 10 автомобилей, ремонтно-осмотрового цеха на 4 автомашины, шиномонтажной, вулканизационной и аккумуляторной мастерских, механическо-слесарного цеха и помещения технического контроля.

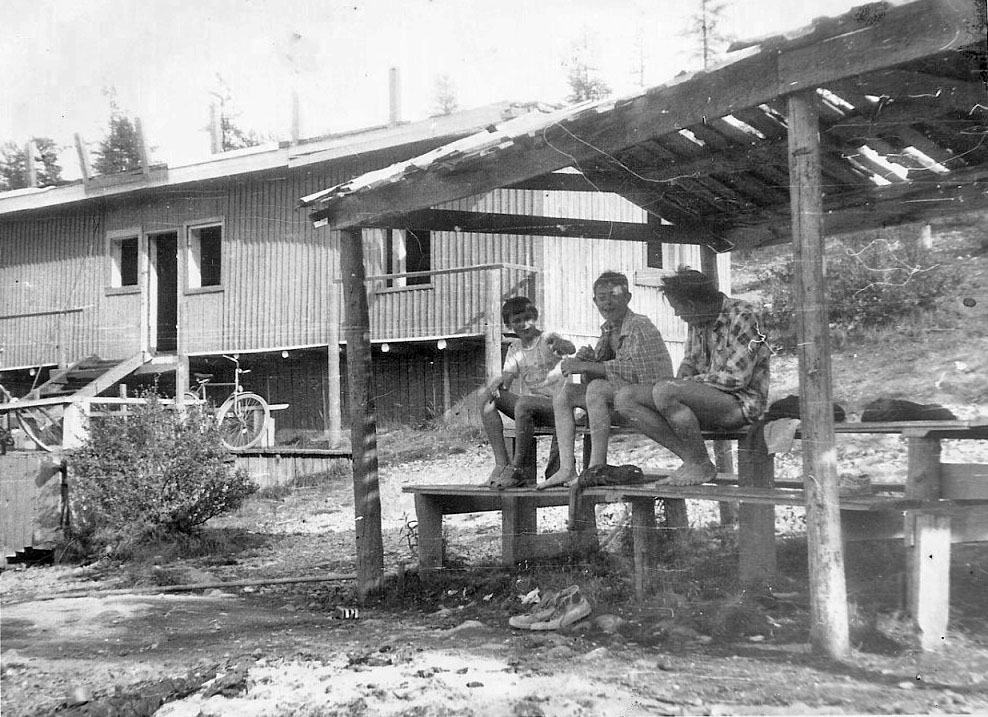

Весьма остро в Мяките стоял жилищный вопрос. Решено было в 1940 году соорудить типовой двухэтажный восьмиквартирный дом. Строительство этого дома в июле шло полным ходом. В августе планировалось закончить возведение стен и вчерне закончить междуэтажное перекрытие. Сдача дома в эксплуатацию была запланирована на сентябрь.

Особый интерес представляли из себя детские ясли, сооружаемые по проекту архитектора Шабаевой. Проект предусматривал устройство в этом доме двух групповых комнат по 37 кв. метров каждая, столовой, гардеробной, кухни, изолятора для инфекционных больных и комнаты для обслуживающего персонала, туалетной комнаты и двух открытых летних террас.

Ясли рассчитаны на 30 детей. На июль месяц были закончены работы нулевого цикла. По плану в августе должны быть закончено возведение стен, крыши и кровли из финской стружки, чердачное перекрытие, полы, внутренние перегородки и печи.

В 1940 году в посёлке Мякит располагается стройучасток ОКСа УАТ, с подсобным предприятием на реке Нерига — лесопилкой с циркулярной пилой.

1941 год

В годы Великой Отечественной войны жители Мякита оказывали посильную помощь фронту. Так, в газете «Советская Колыма» № 272 от 14 ноября 1941 года, сообщалось, что работники призводственно-технического отдела управления автотранспорта (пос. Мякит) внесли предложение начать сбор средств на постройку бронетанковой колонны.

1942 год

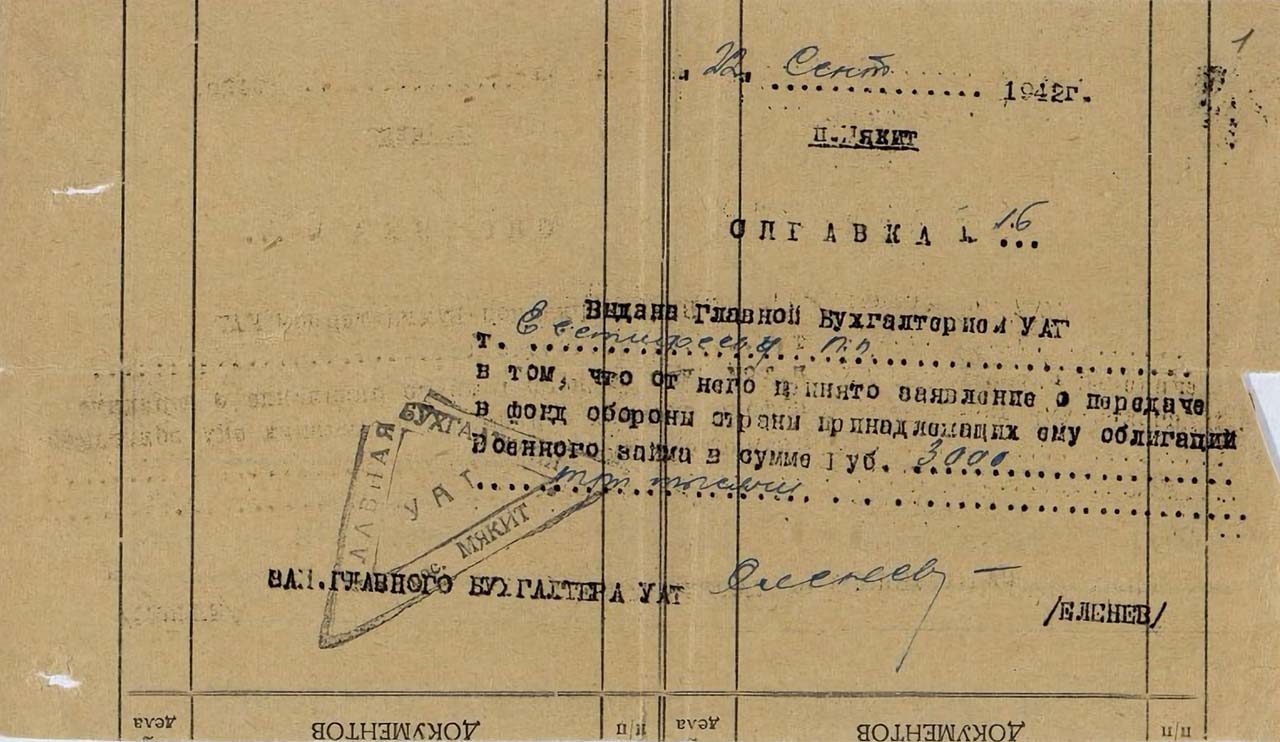

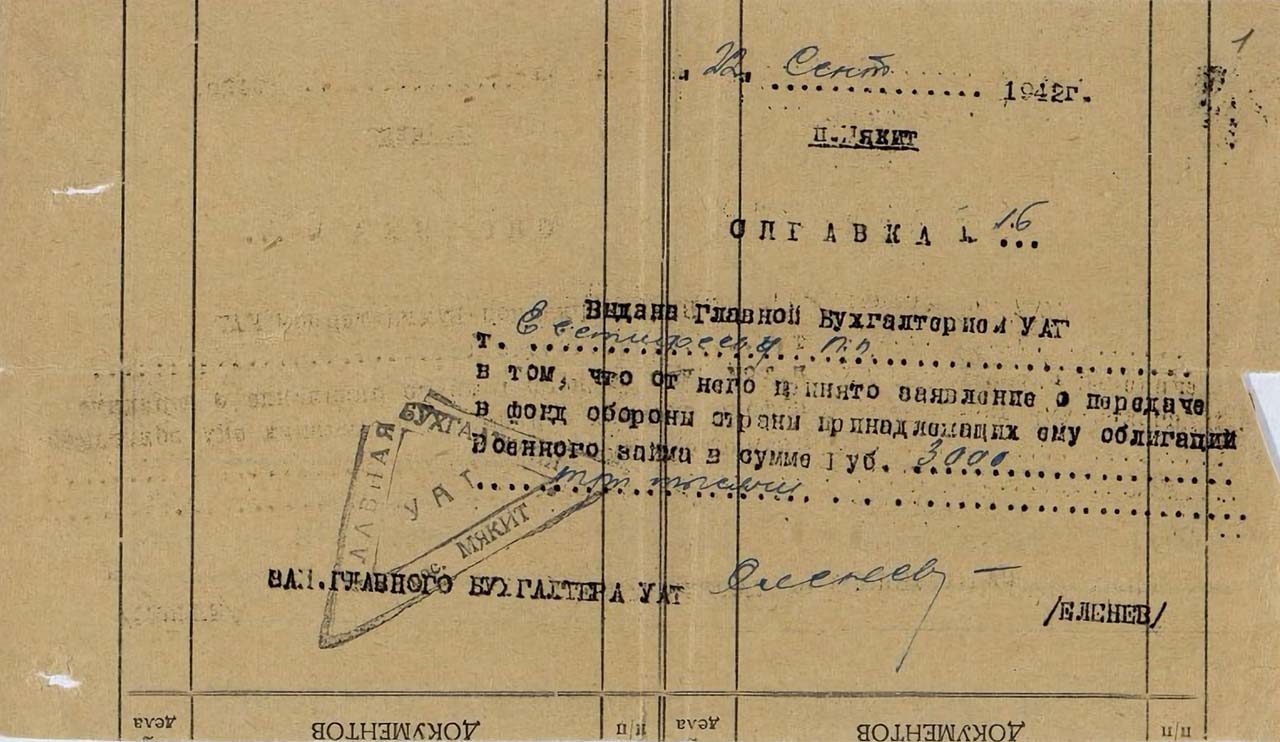

Справка о перечислении средств в фонд военного займа. 1942 год.

В той же газете «Советская Колыма» № 58 от от 8 марта 1942 года говорилось о том, что женщины-автотранспортницы ознаменовали 8 Марта сбором средств для приобретения госпитального оборудования. За два дня в посёлке Мякит собрано 20 540 рублей. В подшефный госпиталь женщины-общественницы автобазы № 3 перечислили 20 280 рублей наличными и облигациями — 5245 рублей. 850 предметов белья собрали к 8 Марта для подшефного госпиталя женщины-активистки Юго-Западного управления.

1948 год

Жители посёлка Мякит. 40-е годы.

После войны улучшилось пассажирское сообщение между Мякитом и Магаданом. В газетной заметке от 10 августа 1948 года сообщалось о появлении в Магадане пяти новых автобусов ЗИС-154. Один из автобусов был поставлен на пассажирскую линию Магадан–Мякит, а первый пробный рейс по маршруту Магадан–Палатка и обратно ЗИС-154 был выполнен 1 августа.

1950 год

в 1950 году между Магаданом и Мякитом начали курсировать десять новых комфортабельных автобусов. (Предположительно, речь идёт об автобусах марки ЗиС-16 или ЗиС-Аремкуз. — Глущенко А.Г.).

Руководящие работники политуправления и управления автотранспорта Дальстроя на партконференции Управления автотранспорта. Мякит. Конец 40-х годов.

Что представлял собой посёлок к 1950 году? В то время Мякит относился к Ольскому району Хабаровского края.

Посёлок был расположен по обеим сторонам Колымской трассы, других дорог и тротуаров в нём не было.

В это время в Мяките проживало 1088 чел., в т.ч.: рабочих — 294, служащих — 120, ИТР — 107 и прочего населения 567 чел.

В Мяките были размещены Управление автотранспорта, автошкола, Жилищно-коммунальный отдел, торгово-заготовительная контора Колымснаба, Отделение Госбанка, сберкасса, отделение связи, Районный отдел МВД и прокуратура.

Промышленные предприятия:

- Грузовой гараж с авторемонтными мастерскими. На производстве работает 45 чел., из них рабочих 39, служащих и ИТР 6 чел.

- Автомобильный гараж регулярного пассажирского движения. Здесь же расположен ремпункт, ремонтирующий транзитные автомобили. Общее количество работающих: 48 чел., из них рабочих 30 и ИТР 10 чел.

- Автолаборатория. Основными её функциями являются экспериментальные работы, изготовление и ремонт остродефицитных частей и деталей для автомашин. Количество работающих: 31 чел., из них рабочих 22, служащих и ИТР — 9 чел.

Жилой фонд посёлка составляли 44 дома с жилплощадью 4024 м2, все дома принадлежали УАТ Дальстроя. Индивидуальных застройщиков не было. Дома в посёлке одноэтажные и в подавляющем большинстве деревянные.

Посёлок Мякит. Дом под сопкой и его жители — Архиповы, Молотковы, Николаевы. 50-е годы.

В Мяките имелось 3 котельных, общей мощностью 207 м нагрева. В сеть парового отопления включены 95% жилых, производственных и служебных зданий.

Также в Мяките была своя дизельная электростанция, снабжавшая все объекты как силовой, так и осветительной энергией.

Водопровод и канализация в посёлке отсутствовала. Водоснабжение посёлка осуществлялось путем транспортировки воды. От водокачки до потребителя вода развозилась специальной оборудованной автомашиной.

В посёлке имелись телефонная станция и почта. Радиопередача и местное радиовещание передавалось через местный радиоузел.

Из объектов социально-бытовой инфраструктуры в посёлке были неполная средняя школа с наполняемостью в 95 чел., детский интернат на 15 чел. Больница на 15 коек. Отделение амбулаторного лечения с пропускной способностью 60 чел., родильное отделение на 7 коек, детсад на 55 чел., клуб на 255 мест и библиотека с читальным залом на 10-12 чел.

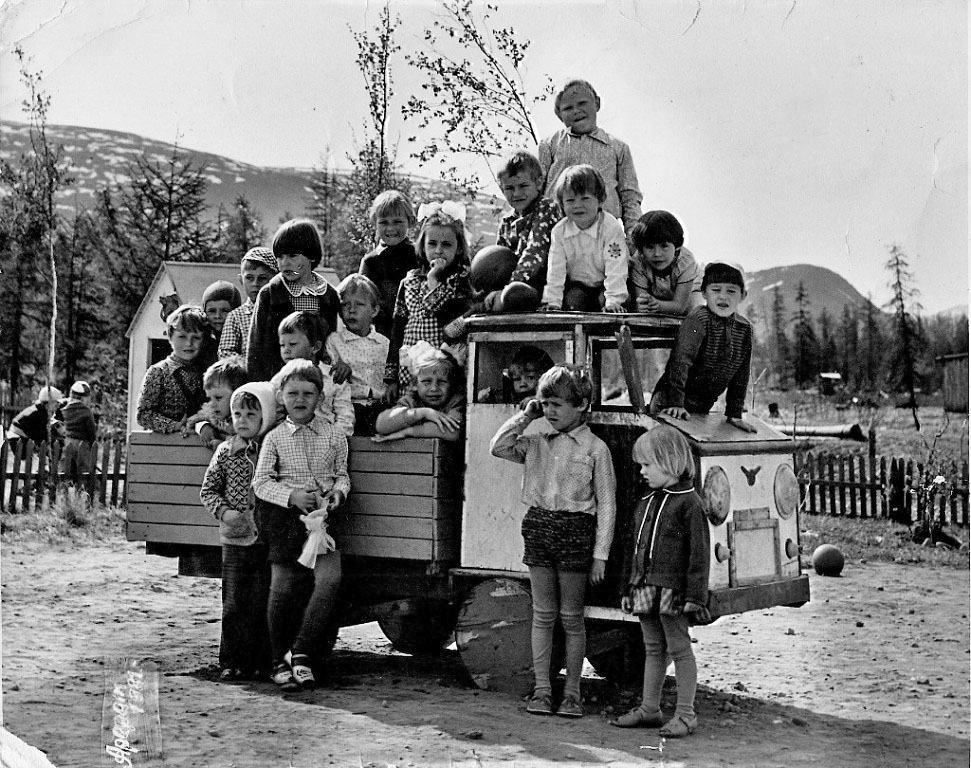

Посёлок Мякит. Детский сад 1951 год.

Баня и прачечная обслуживали население всего посёлка. Пропускная способность бани 25 человек одновременно. Годовой объём стирки белья 26 т.

Была и парикмахерская с одним мастером, с годовой посещаемостью в 20 тысяч человек.

Портновская и сапожная мастерские выполняли индивидуальные заказы на пошивку из материалов заказчика и производили ремонт обуви и одежды. В этих мастерских было занято 5 мастеров.

Торговая сеть Мякита состояла из 3 магазинов с месячным оборотом 800-900 тыс. руб., хлебопекарни с мощностью до 2 т хлеба в сутки.

Имелась 1 столовая трассы с пропускной способностью 25 человек одновременно. Планировалось введение в эксплуатацию новой столовой с одновременным посещением до 65 человек.

1951 год

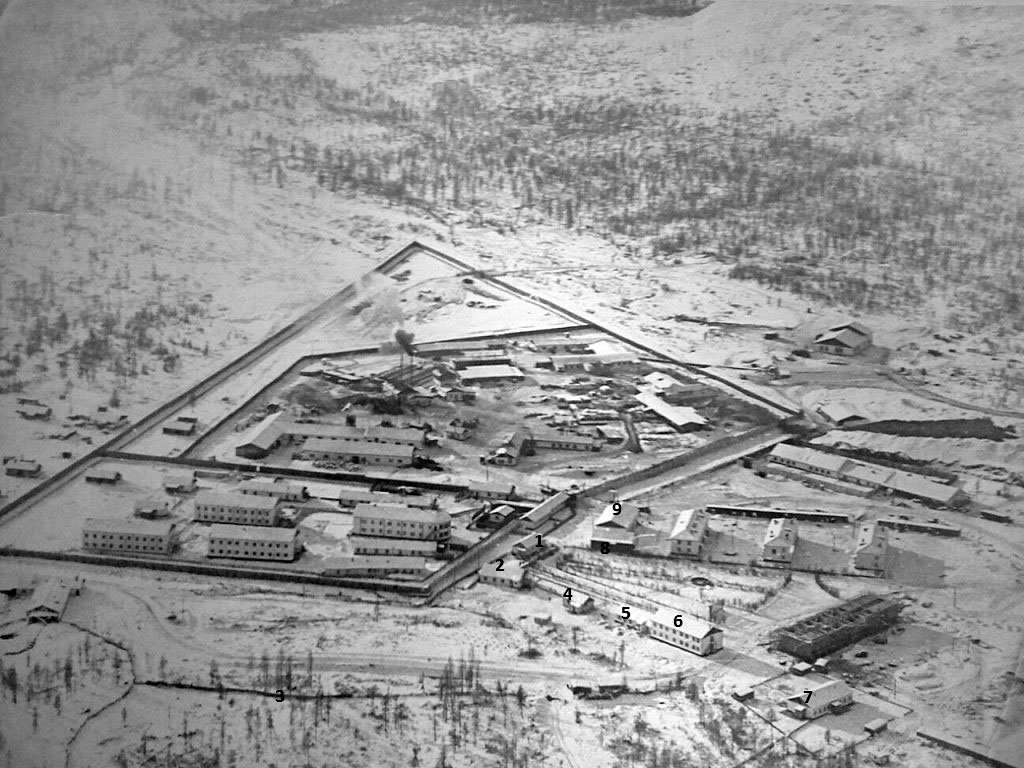

Транслаг был организован в феврале 1951 года в качестве Автотранспортного лагерного отделения, в том же году преобразован в исправительно-трудовой лагерь. Управление Транслага размещалось в посёлке Мякит, Магаданская область. В оперативном командовании оно подчинялось первоначально Главному управлению исправительно-трудовых лагерей Дальстроя, а позднее Управлению северо-восточных исправительно-трудовых лагерей Министерства Юстиции СССР (УСВИТЛ) (позднее УСВИТЛ передан в систему Министерства Внутренних Дел).

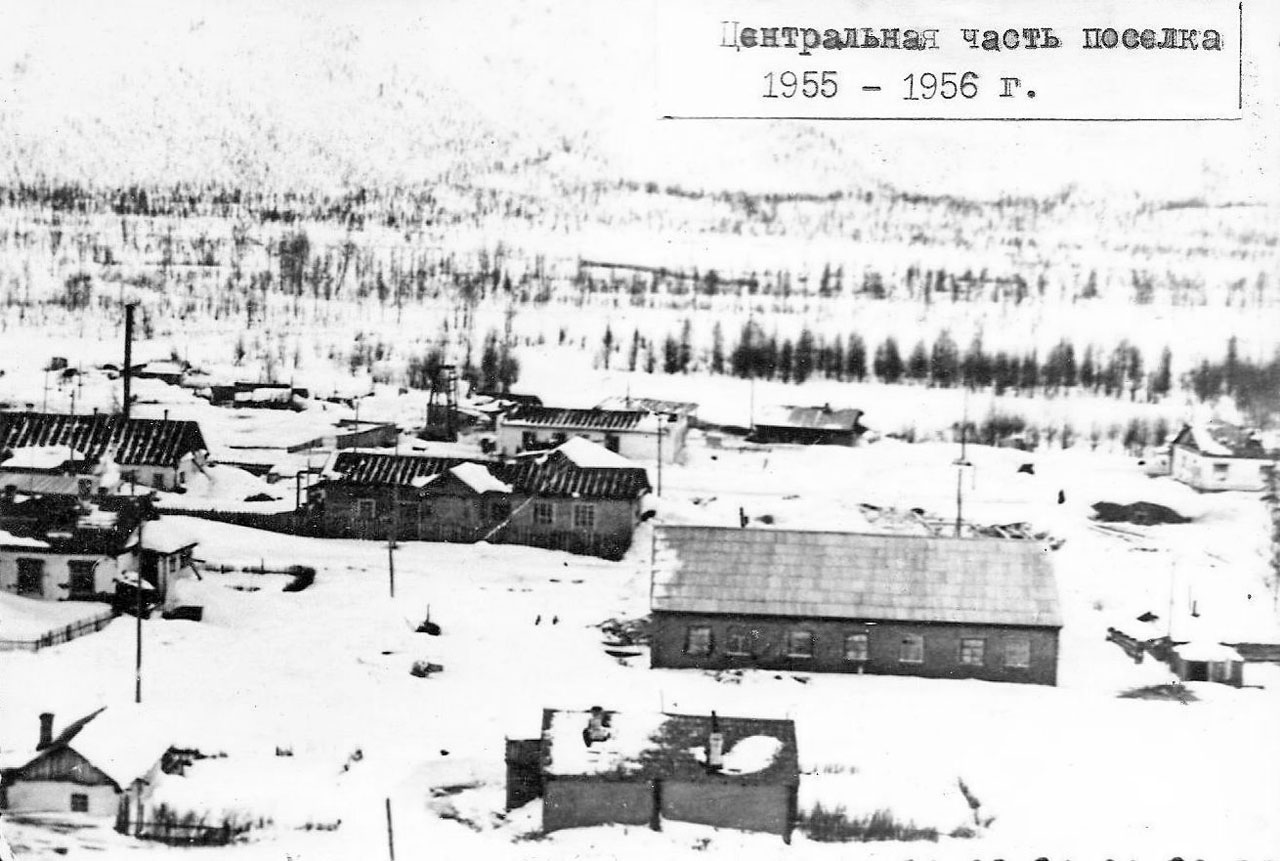

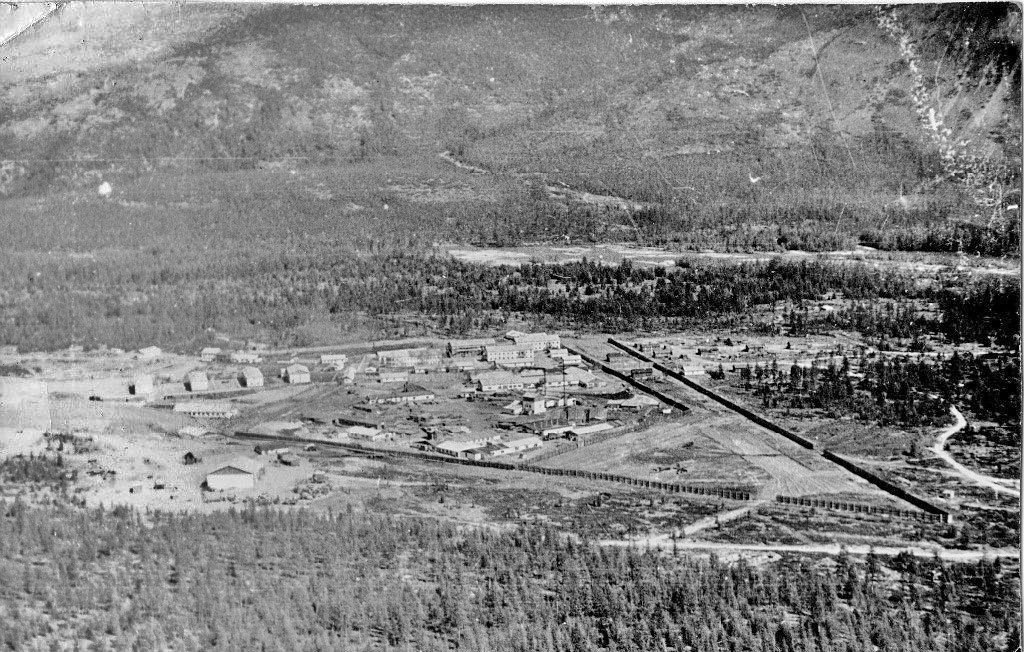

Посёлок Мякит. Управление Транслага. 50-е годы ХХ-го века.

Транслаг прекратил своё существование 5 августа 1954 года (Приказ № 0443 МВД от 05.08.54 г.). Основным видом производственной деятельности заключённых было обслуживание автомобильной и горной техники Дальстроя.

1953 год

22 декабря 1953 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР часть населённые пунктов, в том числе и Мякит, были отнесены к категории рабочих посёлков. Это мероприятие имело большое значение для закрепления трудоспособного населения, так как рабочие посёлки получали значительные преимущества в области снабжения и развития социальной сферы, в том числе в жилищном строительстве, здравоохранении, образовании. Мякит получил статус посёлка городского типа.

Жители посёлка Мякит. 1953 год.

1954 год

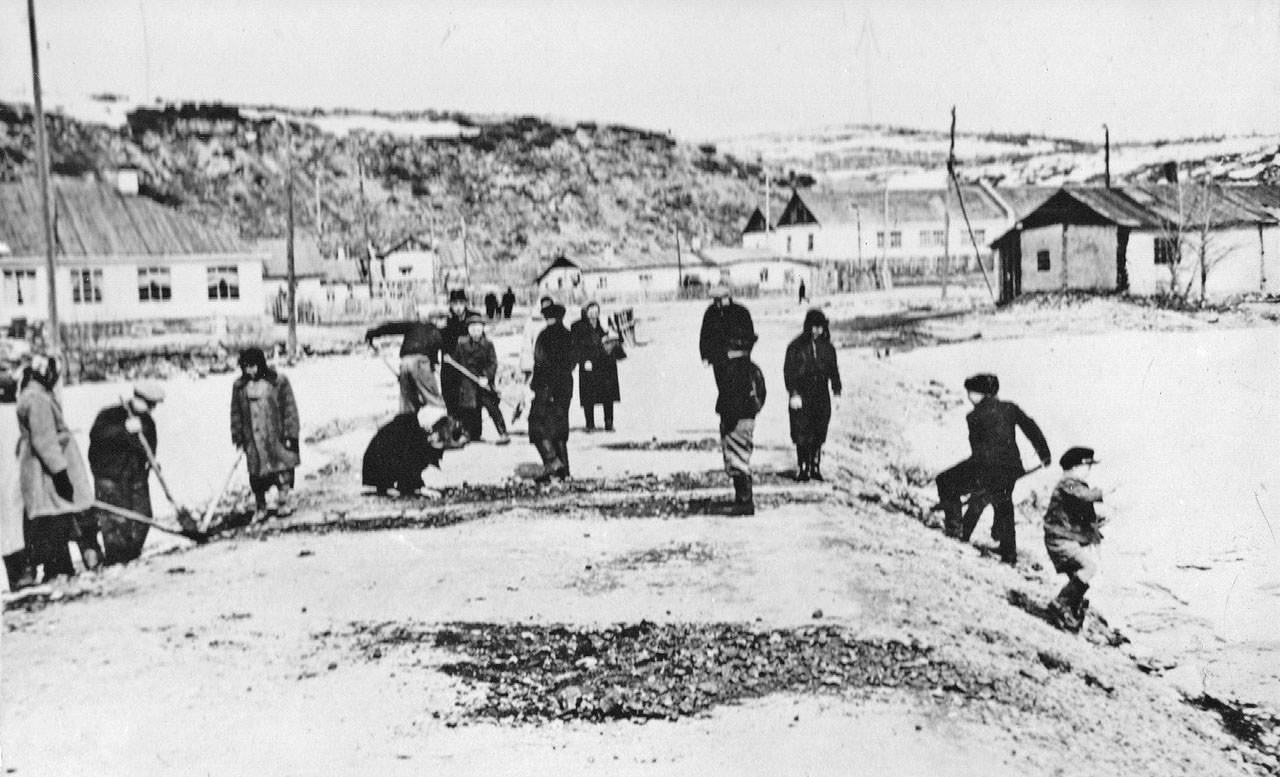

В 1954 году силами трудящихся был посажен молодой парк. В октябре 1954 года разрабатывался проект благоустройства парка, который включал в себя установку летней эстрады, беседок и искусственного пруда.

Намечалось строительство нового клуба. Обкомом профсоюза на эти цели были выделены средства в сумме 5 миллионов рублей. Специальная комиссия во главе с инженером Дальстройпроекта Райкиным подобрала площадку для строительства трёхэтажного здания нового клуба.

Председателем поссовета Мякита был С. Петров.

1955 год

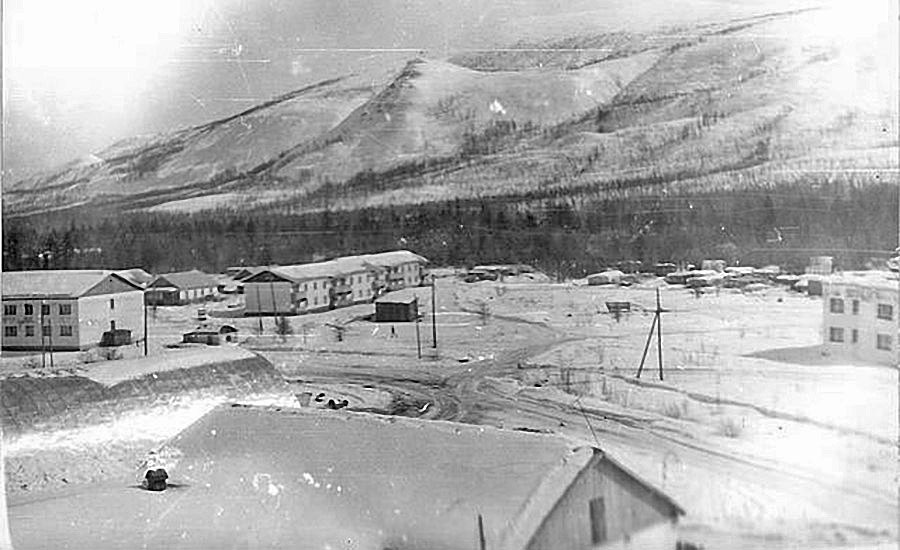

Каким был посёлок в 1955 году? Так писала о нём районная газета в своей заметке:

«С высокой сопки открывается панорама большого и красивого поселка. Стройной линией идут двухэтажные дома, административные и общественные здания, клуб, двухэтажное здание средней школы, электростанция, ремонтный пункт. Вдали ярко блестят на солнце стекла парникового и тепличного хозяйства. Там уже идет подготовка к весне. Правее — большой прямоугольник стадиона.

Таков один из поселков Ягодниского района — Мякит. Этот поселок с юга опоясан цепью живописных сопок, а с севера — высокими скалистыми горами.

С каждым годом растет, хорошеет и благоустраивается Мякит. В поселке построено ещё несколько одноэтажных домов, общежитий и индивидуальных домиков, большой Дом печати, школа-десятилетка с просторными, светлыми классами. Построено и сдано в эксплуатацию здание райкома профсоюза, где разместилась спортивная база и комната для физкультурников. В стадии строительства находится дом кинобазы с просторным залом для просмотра кинокартин.

В этом году будет начато строительство нового большого клуба окончанием всех строительных работ в 1956 году. В новом клубе разместятся зрительный зал на 350 мест, обширное фойе, читальный зал с библиотекой, комнаты для кружков художественной самодеятельности.

Значительно расширяются помещения под магазины; бытовые мастерские, открывается специализированный книжный магазин. Все жилые дома переведены с парового на водяное отопление.

Летом трудящиеся Мякита провели большую работу по озеленению поселка. Высажено около пятисот молодых деревьев. Летом липы-саженцы своим светлозеленым нарядом украсят улицы.

На благоустройстве поселка работало абсолютное большинство жителей. Особенно отличился коллектив электростанции. Этот коллектив озеленил всю территорию электростанции, побелил здания, прорыл кюветы, разбил клумбы, дорожки».

За ударную работу неоднократно были отмечены новаторы и передовики производства бригадиры слесарей Василий Плотников и Михаил Сыроедов, баллонщик Артур Бугров, регулировщик Дмитрий Мамонтов, механик Василий Петрин, электрик Лимиров, наборщики Лыжина и Банькова.

К новому учебному году коллектив трудящихся Мякита под руководством Рыхлицкого своими силами произвел ремонтные работы в школе и интернате.

В 1955 году в УАТ работали:

- заместителем главного бухгалтера управления — Зелинский;

- начальником финансового отдела — Репин;

- инженерами — Молотков, Карпов, Поплавский;

- диспетчерами — Богачев, Харламов, Соляков, Попов;

- техником — Цветков.

1956 год

В 1956 году в Мяките занимали следующие должности:

- начальник управления УАТ Рыхлицкий,

- главный механик управления Кузьмин ,

- начальник автобазы Геренштейн,

- начальник отдела капитального строительства Арутюнов,

- заведующий подсобным хозяйством Шайхет,

- комендант поселка Швецов.

В этом году был закончен капитальный ремонт двухэтажного восьмиквартирного дома. На ремонте отличились плотники Иван Зайцев и Бронислав Краснодемский, штукатур Павел Кухарчук и маляр Ковальчук.

После капитального ремонта в поселке открыта баня и прачечная. Пристроено помещение сушилки, расширена раздевалка, переоборудована

парная.

Работали комнаты отдыха для шоферов при диспетчерской. Отдыхающий шофер имел возможность умыться, просушить свою обувь и одежду, почитать газеты и журналы в красном уголке. Чисто и опрятно в спальных. Здесь были установлены новые кровати с никелированной отделкой и панцирной сеткой.

Небольшой коллектив работников бензозаправочного пункта включился в социалистическое соревнование с работниками бензозапразочной посёлка Яблоневый за лучшее обслуживание шоферов, ликвидацию потерь горючего и смазочных при сливах.

Своими силами заправщики Озорнин, Симуткин и заведующий заправочной Фербер разобрали помещение маслогрейки, установили его на новом месте, оштукатурили и побелили. Это создало хорошие условия для быстрого и удобного обслуживания автомашин.

Автопарк конторы подсобно-промышленных предприятий пос`ёлка Мякит в ноябре перевыполнил план перевозок был, экономия составила 64 тыс. рублей. Водители Шевчук, Романов, Неверов, Гришин и другие выполнили по два плана.

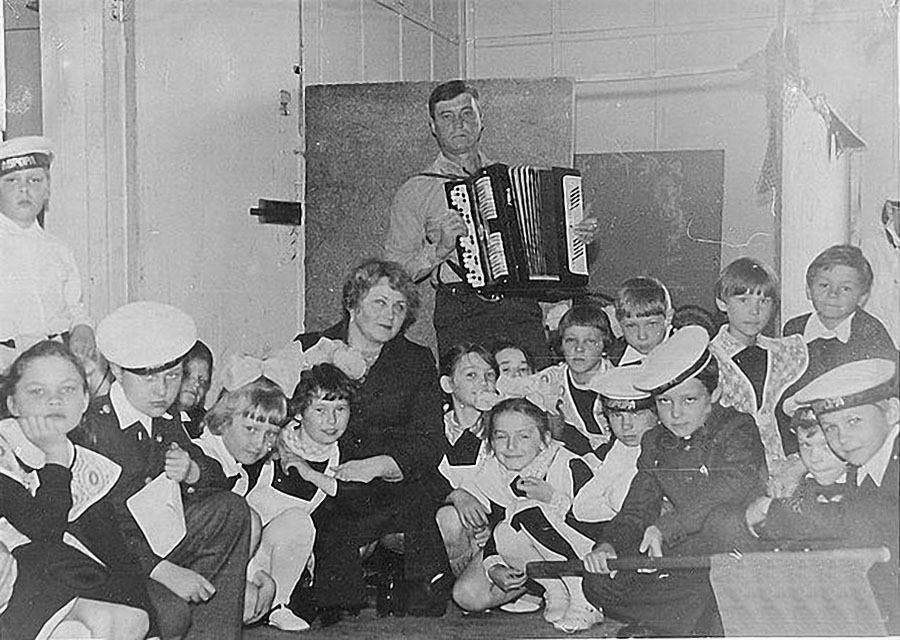

При клубе поселка организован музыкальный кружок по классу баяна три раза в неделю любители музыки приходят в клуб на занятия сo своими инструментами. Здесь обучаются учитель средней школы Беляев, работник милиции Чубаров, инспектор пожарного надзора Федин, художник Лозбень и другие. Руководит кружком Б. Ребчинский.

Проблемы электростанции

В 1953 году для лучшего снабжения электроэнергией населения и небольших производственных объектов в поселок Мякит был привезен из Тенькинского района дизельный двигатель. Перебазировка двигателя происходила по инициативе руководящих работников управления автотранспорта.

В Мяките выяснилось, что двигатель разукомплектован и непригоден к эксплуатации. Выяснилось это лишь в 1955 году, когда для двигателя было построено специальное помещение, стоимостью в 147 тысяч рублей.

Деньги затратили большие, но безрассудно. Ни бывший главный инженер управлений автотранспорта Невский, ни главный механик Кузьмин в течение двух лет не могли запустить двигатель в работу.

1957

В 1957 году Мякитская средняя школа получила новое помещение для интерната. В светлых, уютных комнатах живет 39 школьников, среди которых и дети семей из коренного населения.

В автошколе управления автотранспорта, находившейся в поселке Мяките, проходили переобучение с карбюраторных на дизельные автомобили договоренности с Магаданским совнархозом водители артыкской автобазы. Преподавали на курсах Новоселецкий, Числов, Архипов и другие.

1958

В марте 1958 года в Мяките проходил кинофестиваль, посвященный Международному женскому дню. Были продемонстрированы фильмы: «Дорога правды», «Неоконченная повесть», «Это началось так», «Судьба Марины» и другие.

Заведующая детским садом — Зинаида Александровна Поплавская, директор школы — Волкова Л.А..

В 1958 году котельная посёлка была переведена на аркагалинский уголь.

1958 год был для посёлка Мякит годом тяжёлых испытаний. В этом году Управление автомобильного траспорта (УАТ), градообразующее предприятие посёлка, было переведено из Мякита в Магадан. Мякит потерял звание столицы автотранспортников.

1960 год

Добыча золота на ключе Безалаберном началась весной 1944 года силами Хетинского разведочного района и продолжалась около года. Затем какое-то время здесь занималась добычей золота старательская бригада УАТ, занимая лидирующие места по вспомогательной добыче в Дальстрое.

Вопрос о золотоносности поймы реки Мякит снова встал в начале 60-х годов ХХ-го века. Разведку вели геологи прииска «Горный» Оротуканского ГОКа.

Первый участок приисковой разведки, или, как принято говорить, прорабства, располагался в 12 километрах от посёлка Мякит. На новом участке буквально дневал и ночевал молодой инженер, работник ПТО прииска, Николай Григорьевич Злобин.

По результатам разведки был создан горный участок с базированием в посёлке Мякит. Его начальником был назначен Николай Злобин.

Организация горного участка дала второй шанс на жизнь посёлку — началось строительство, в Мякит потянулись новоселы.

Полуразрушенное здание прачечной было переоборудовано под механические мастерские, где изготавливался на первых порах нехитрый инструмент для шурфовки.

В 1960 году определялись контуры будущих полигонов на Мяките, на ключах Безалаберный и Солнечный, размечались линии разведочных шурфов.

У начала создания горного участка стояли инженер Вадим Антонович Чуприй, горные мастера Иван Захарович Ивкин и Эльвира Одинцова, участковый геолог Неля Нигматулина, бригадир плотников Александр Кузнецов.

По итогам года план работ на новом горном участке был выполнен на 120 процентов.

В июле 1960 года было решено открыть с 10 июля по 1 августа детскую оздоровительную площадку при Мякитской школе.

1961 год

В 1961 году было построена новая электростанция, подведены линии передачи к полигонам. По плану мякитцы должны были сдать первый металл 20 июня 1961 года.

В 1961 году УАТом было упразднено мякитское отделение, в посёлке остался дорожный участок, а сам посёлок и его инфраструктура — столовая, бытовой комбинат, детский сад, жилые дома — все передано горнякам.

С этого времени для Мякита началась новая жизнь, он стал посёлком горняков, градообразующим предприятием посёлка стал прииск «Горный» Оротуканского ГОКа.

Посёлок Мякит. Управление участка «Мякит» прииска «Горный».

В 1961 году учитель Карл Исаакович Блитштейн подал мысль о том, что неплохо было бы построить птичник с тем, чтобы ребята сами ухаживали за курами, вырабатывали трудовые навыки, то многие посчитали это фантазией, шуткой. Но птичник был построен силами родителей, детей, учителей. Оказали помощь и горняки, дорожники.

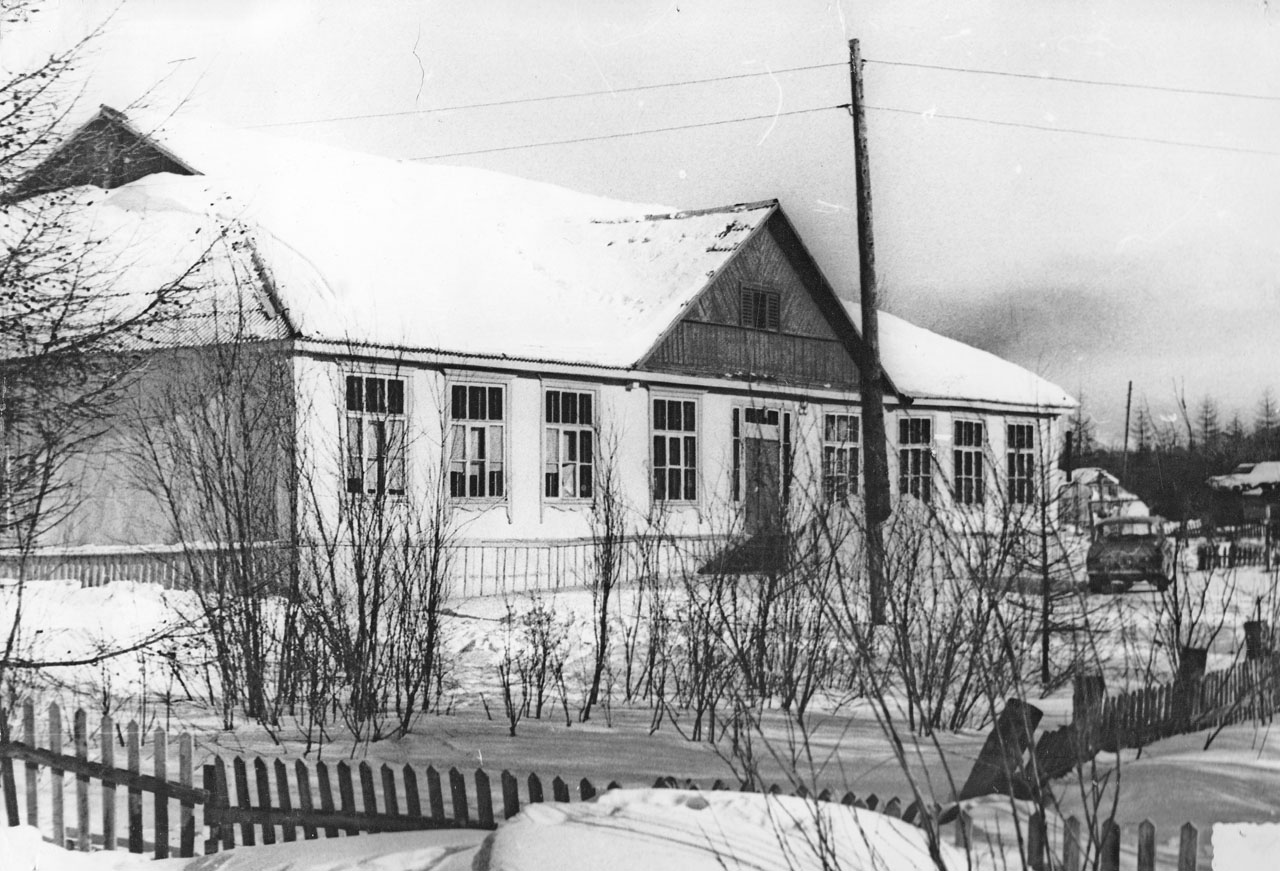

Посёлок Мякит. Школа-интернат, ранее в этом здании размещалось управление УАТ.

В 1962 году предприятиями посёлка были участок «Мякит» прииска «Горный» Оротуканского ГОКа, дорожно-строительное управление, ремпункт автобазы № 2 и контора лесхоза.

Начальник участка прииска «Горный» — Анатолий Петрович Иванов, секретарь комсомольской организации — Юрий Саитов.

Председатель поселкового Совета — Мария Александровна Николаева.

В августе 1962 года было принято решение об организации в Мяките заочной школы. Заведующей учебно-консультационным пунктом этой школы стала молодая учительница Зинаида Шумакова. Взялась она за дело с большим желанием. Ходила на полигоны участка, в ремонтные мастерские, общежития. Благодаря ее энергии в школу записалось шестьдесят рабочих. Появилась даже возможность в некоторых классах проводить занятия по программе вечерней школы.

1966 год

В 1966 году посёлок Мякит вошёл в состав вновь образованного Хасынского района.

1967 год

В 1967 году был построен и сдан в эксплуатацию двухквартирный дом для дорожников.

Участковая больница обслуживает куст — Мякит, Стрелка, Талая, совхоз «Талая», Арарат с общим населением 3150 человек. Больница выполнила план по койко-дням на 118 процентов. Медработники провели углубленный комплексный осмотр детей школьного и дошкольного возрастов. Систематически оказывали помощь больным на дому. На отдаленные участки врачи выезжали по графику, рассмотренному комиссией здравоохранения и утвержденному исполкомом поссовета.

В этом году коллектив участка № 2 прииска «Горный» досрочно, 18 сентября, выполнил государственный план по добыче золота, в том числе

сверх плана 3,1 процента. Участок справился с заданием по вскрытию торфов и вёл подготовку к сезону 1968 года.

Коллектив столовой пос. Мякит (заведующая Ф. Миненко) выполнил план— на 112 процентов. Хорошо работали магазины № 9, выполнившие план товарооборота за 9 месяцев — на 107 процентов, и № 11 — на 106,5 процента.

1968 год

В 1968 году на полигоне «Безалаберный» вступил в строй 29-й гидроэлеватор, а июне на полигоне «Солнечный» начал работу 19-й промприбор, который смонтировали горный мастер Георгий Ольхов, крановщик Михаил Маншикин и студенты-практиканты Василий Гриценко и Илья Михайлов. Также на участках работали гидроэлеватор № 24 и промприбор № 30. Ударно работала на полигонах молодежная бригада Николая Мартынова.

В 1968 году карьером «Мякит» руководил Н. Миненко.

Магазином № 9 поселка Мякит руководит заведующая Г. Стадник.

1972 год

15 августа 1972 газета «Магаданская правда» № 191 сообщила, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного образования почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» присвоено ряду учителей, в том числе и директору Мякитской восьмилетней школы Хасынского района Волковой Л. А..

Школьный поход. Директор школы Волкова Лидия Алексеевна с учителями. Сентябрь 1963 года.

1973 год

1973 год был наиболее успешным для золотодобытчиков Мякита. Особенно отличились: бригада Башкирева — машинистов бульдозеров, выполнившая план по всем показателям. То же самое — бригада В. Изох. На вскрыше торфов — бригада А. Королева. Бригада монтажников во главе с бригадиром И. Мусатовым. Комплексная бригада И. Фонакина. Механическая служба — механик карьера коммунист В. Мельник, машинисты бульдозеров В. Гринько, Н. Чумаков, В. Омельченко. Механик А. Рыженков; Электросварщица Г. Шубина. Рабочие гидромониторов Л. Точилкина, М. Баев и многие другие…

В больнице посёлка трудится коллектив во главе с отличником здравоохранения РСФСР Н.М. Шаршак. Много теплых слов сказано и написано в книге отзывов об этом замечательном коллективе. Здесь трудятся врач Н.С. Широкова, медфельдшеры ветераны поселка М. Фербер и 3. Перебейнос, лаборант-рентгенолог Н. Изох, медсестра А. Винокурова, санитарка М. Мишина.

1974 год

Геральдистом-энтузиастом С.А. Акатовым выпускался сувенирный значок с такой эмблемой посёлка Мякит (1974). Правда, этот вариант эмблемы не использовался и не утверждался официально.

70-е годы

В 70-х годах в Мяките работала шлихообогатительная фабрика.

О том, как жили в Мяките в 70-е годы можно найти строки в воспоминаниях Егорова Станислава Николаевича: «Хорошо тогда трасса жила! Если в дороге сломался, встал, брат-шофер никогда мимо не проедет, поможет. Или можно было спокойно машину оставить и идти за подмогой. Знал, что машина будет стоять в целости и сохранности столько, сколько нужно. Сейчас попробуй оставь… В Мяките жили без замков. Воровство не то что редкость — его вообще не было…»

1992

В 1992 году исполнительную власть в посёлке Мякит возглавил Сергей Владимирович Назаренко. Начальник горного участка «Мякит» был Михаил Михайлович Кретов.

В этом году добились хороши показателей по выполнению планов горное звено — бригада Николая Николаевича Миненко, в ней машинисты бульдозеров, буровых станков, летом мотористы промприборов — основные горняцкие специальности. А также монтажное звено (П.А. Кузнецов), коллектив мехцеха (В.А. Величко), ДЭС (Иван Никитович Шпудейко).

90-е годы

К 90-м годам ХХ-го века в Мяките базировались карьер №2 ОГОК, артель «Карат», артель «Мир», дорожная дистанция, лесничество.

В посёлке располагались азс, гаражи дорожников и ОГОК, ремпункт, дизельная электростанция, лаборатория.

Из объектов социальной сферы:

- амбулатория;

- аптека;

- больница;

- детский сад и ясли;

- школа;

- столовая;

- пекарня;

- общежития ОГОК, УРСа и лесничества;

- ряд гостиниц, среди них гостиницы СВЗ и посёлка;

- несколько магазинов, среди них продуктовый и промтоварный;

- баня;

- клуб;

- пункт ремонта бытовой техники;

- комплексный приемный пункт;

- отделение связи (почта);

- котельные №1, №2 и ДРСУ;

- пожарная часть;

- поселковый совет.

Девяностые годы для Магаданской области ознаменовались не только развалом СССР, но и также и переходом с плановой на рыночную экономику и уничтожением работавшей в СССР модели золотодобычи. Начиналось планомерное уничтожение Колымы во славу зарождающейся элиты.

Ликвидация Мякита

Все это не могло пройти стороной мимо горняцкого поселка, тем более что градообразующее предприятие (Оротуканский ГОК) сворачивал свое производство.

Решение ликвидации ряда насёленных пунктов Магаданской области, включая посёлок Мякит, для жителей посёлка было равнозначно грому среди ясного неба. И ультиматум — в установленный обладминистрацией срок покинуть обжитые места.

Вот уже мякитский детсад стоит с заколоченными окнами. В посёлковом магазине начались перебои с поставками хлеба и молочной продукции.

Приехали в Мякит работники райузла связи, телефонный кабель обрезали. Благо, осталась радиосвязь. Но на «материк» позвонить уже нельзя. Телеграф также не работает. Случись у кого аппендицит — придется везти больного аж за двести километров в Палатку.

К возмущению жителей посёлка власть предержащие отнеслись спокойно, прировняв мякитцев к тем, кто, уезжая, добровольно сдаёт жильё. А паковать чемоданы мякитцам приходилось не по своей воле — хотя кого это волновало.

Даже обещанные выплаты были каплей в море при вынужденном переезде. Только отправка контейнера на «материк» стоила миллионы, но надо было ещё купить жильё и заново обосноваться на новом месте.

Доперестроечные времена Неля Александровна Устинова, директор мякитского Дома культуры, вспоминала с теплотой:

«Такого произвола — отрывать людей от родных очагов, пуская по миру —прежде не было.

Мысль о хлебе насущном каждодневно не сверлила мозг. Люди и книги читали, и в кино ходить успевали. А теперь ни во что веры нет.

Мало что можно добавить к этим горьким словам. Неужели люди, отдавшие Северу лучшие годы и силы, не достойны иной доли и отношения к себе?»

Из рассказа жительницы посёлка Мякит:

«Весь этот ужас и кошмар могут понять те северяне, которые пережили в девяностые ликвидацию поселков. В пос. Мякит по распоряжению председателя пос.совета со стороны Магадана был выставлен заслон сотрудником милиции, чтобы предприниматели не смогли снабжать жителей продуктами, магазин уже был закрыт, была настоящая блокада. И тоже об нигде не писали. Был настоящий массовый психоз и к сожалению многие не смогли это пережить. Кто ответит за поломанные судьбы, за страшные болезни, которые выкосили наших земляков??? И это необратимые последствия так называемой ликвидации. Преступление против северян».

В 1994 году были упразднены посёлки городского типа Адыгалах Сусуманского района и Мякит Хасынского района. Посёлок Мякит был ликвидирован в конце 1994 года.

Детский сад

Маргарита Никифоровна Колесник проработала более 20 лет заведующей детским садом.

Школа

В 1937 году открыта начальная школа в пос. Мякит. Первой учительницей и директором школы была А. К. Гончарова (Бардзиловская). В начальной школе было всего шесть учеников, но ей суждено было стать предшественницей новой средней школы.

Посёлок Мякит. У школы.

В 1973 году о средней школе посёлка Мякит знали далеко за пределами области. К тому времени более 15 лет в школе посёлка Мякит проработала биолог Клавдия Ивановна Петроченко, отдавшая много сил воспитанию подрастающего поколения. С ней трудились завуч школы С. Н. Казакова, учитель истории и литературы Н.И. Соколов — секретарь поселковой партийной организации. Много сил, энергии отдали детям учителя начальных классов В.М. Алексюк и Т.В. Гринько,

Дважды школа была удостоена чести быть участницей ВДНХ — в 1965 и 1971 году, награждена дипломами выставки. Ученица школы Ира Чудиновская в 1965 году была участницей ВДНХ. А К.И. Петроченко — возглавляла делегатов от Магаданской области на Всесоюзном слете юннатов в 1971 году.

Посёлок Мякит. Школьный повар Валентина Белорукова.

Запомнилась ученикам и Валентина Белорукова — повар школы Мякит.

Птичник

В 1961 году учитель Карл Исаакович Блитштейн подал мысль о том, что неплохо было бы построить птичник с тем, чтобы ребята сами ухаживали за курами, вырабатывали трудовые навыки. Идея не осталась на бумаге и птичник был построен силами родителей, детей, учителей. Оказали помощь и горняки, дорожники.

В августе 1967 года пришкольный птичник закупил в совхозе «Талая» 300 кур-несушек. В 1968 году школьники намеревались вырастить 2 тысячи цыплят. Всех их совхоз безвозмездно обещал передать школе.

К 1973 году о мякитском школьном птичнике писали много, в том числе и центральные газеты и журналы. 243000 яиц за 12 лет. 40800 рублей выручено от реализации продукции. За достигнутые успехи министр сельского хозяйства СССР наградил Мякитскую школу оборудованием для кинокабинета.

За активную работу на птичнике бесплатными путевками были награждены Инна Салтанова (ныне инженер) — в Лоо; Омельченко Таня (студентка Хабаровского мединститута) — в «Орленок». в 1973 году побывали в «Артеке» Люда Корнеева, которая в 1973 году заведовала птицефермой, Галя Гуменюк, Володя Смирнов. Особенно приятно, что после небольшого перерыва мякитская птицеферма снова функционирует.

Школьные мастерские

Мастерские Мякитской школы настолько органично вошли в учебный процесс, что школу уж как-то и трудно представить себе без них.

Одним из организаторов мастерских был здешний учитель-энтузиаст Карл Исаакович Блитштейн.

«Начались» мастерские с того, что для них нашли помещение — старый, ветхий домишко позади школы. Старшие ребята вместе со своими руководителями подремонтировали его, разместили оборудование. На первых порах были приобретены 10 верстаков, фуговальный станок с циркульной пилой. Своими силами смонтировали ребята станок для переносной пилы.

А уже позднее на средства, полученные от школьного птичника, купили два токарных станка для работы по дереву.

Ребята, регулярно работавшие в мастерских, испытывали особенное удовлетворение, радость, когда видели результаты своего труда — продукцию, изготовленную их руками. А объемы ее, ее номенклатура росли из месяца в месяц. Тем более, что работа в мастерских, уже оформившаяся, как должно, теперь вошла в программу занятий 5, 6, 7 и 8 Классов. Своими силами стали теперь ремонтировать старшие школьники полы в классных комнатах. В мастерских для этой работы было уже все необходимое. К тому же ребята успели приобрести навыки плотницких работ.

Все стенды, оборудованные в школе, были изготовлены самими ребятами в школьных мастерских. Старательно ремонтировали ребята школьные пособия. Переберите все карты, все таблицы, что постоянно бывают на уроках — не найдете ни одном, чтобы была не в порядке.

И все оборудование для птичника, включая щетки и швабры, тоже сделали школьники в собственной мастерской.

А потом появился в школе и токарный станок по металлу, немного позднее — другой. Теперь в мастерской стали изготовляться уже изделия из металла.

Не было в магазинах поселка в этот период дверных петель, крючков — с помощью своего учителя по труду К.И. Блитштейна ребята сами научились их делать.

Трудно перечислить все наименования изделий, которые выходили из стен мастерских Мякитской восьмилетней школы. Указки, доски для кухни, молоточки, слесарные молотки — их выпускали нескольких видов, зубила. Партию такой металлической продукции изготовили ребята для дорожного участка, другую — для электростанции, третью — для горного участка.

Для детского сада сделали целый набор палочек, обручей, для больницы отремонтировали столы, стулья. Изготовили ящички для хранения диафильмов, для каждого из классов школы — деревянные карманы для хранения географических карт.

Так незаметно приобщались к большому, самостоятельному труду учащиеся Мякитской школы.

Клуб

Поселковый клуб был культурным центром посёлка, где устраивались концерты, ставились спектакли, проводились выборы, выпускные вечера, дискотеки для молодёжи.

Посёлок Мякит. Женский хор.

На сцене мякитского клуба выступал женский хор, школьная самодеятельность, был в клубе и свой ВИА.

Организовывалось празднование проводов зимы, возле клуба был установлен столб с призами для тех кто осилит подъём не него.

Посёлок Мякит. Проводы зимы.

В фойе кинозала был установлен теннисный стол, где проводили вечера мужчины и юноши посёлка за игрой в настольный теннис. В начале 90-х был установлен стол русского бильярда, где по определённому графику любой житель Мякита мог поупражняться в меткости и мастерстве.

В начале 90-х в клуб привозили видеомагнитофон и организовывали показ таких желанных западных фильмов с гнусавым переводом, очереди были сравнимы с индийским кино, которое нередко показывалось в клубе.

В 1969 году завклубом и киномехаником был Анатолий Степанов, позже — Нина Бородавко (Аветисян), Овчинникова, Елена Никандрова, Орехова Нина, затем её помощница Якусик Лилия. Также в клубе работала Рая Минашкина.

Устинова Неля Александровна.

В здании клуба располагалась поселковая библиотека. Библиотекарем работала Устинова Неля Александровна, позже стала завклубом, сменив на этом посту Безверхову (Никандрову) Елену Вячеславовну и оставалась в этой должности на протяжении нескольких лет, вплоть до закрытия посёлка в 1994 году. Затем переехав в пос. Хасын, откуда в город Донецк (Украина), где ушла из жизни 21 января 2018 года.

Библиотека входила в состав ЦРБС (центральная районная библиотечная система), руководство которой, как и клуба располагалось в пос. Палатка.

Почта и пункт связи

Половину здания занимала почта, а во второй половине были расположены — АТС, радио и многоканальная связь.

Столовая

Посёлок Мякит. Коллектив столовой.

Долгое время проработала заведующей столовой № 3 посёлка Мякит Аветисян Любовь Васильевной.

Пекарня

В пекарне работал Василий Романов.

Скорая

Водителем на машине скорой помощи УАЗ в посёлке Мякит работал на протяжении многих лет, до закрытия посёлка Пенцов Юрий. При необходимости вывести больного в больницу посёлок Атка, где имелись хирурги и операционная или в посёлок Палатку, не считался с личным временем и был безотказным, оказывая помощь.

Спорт

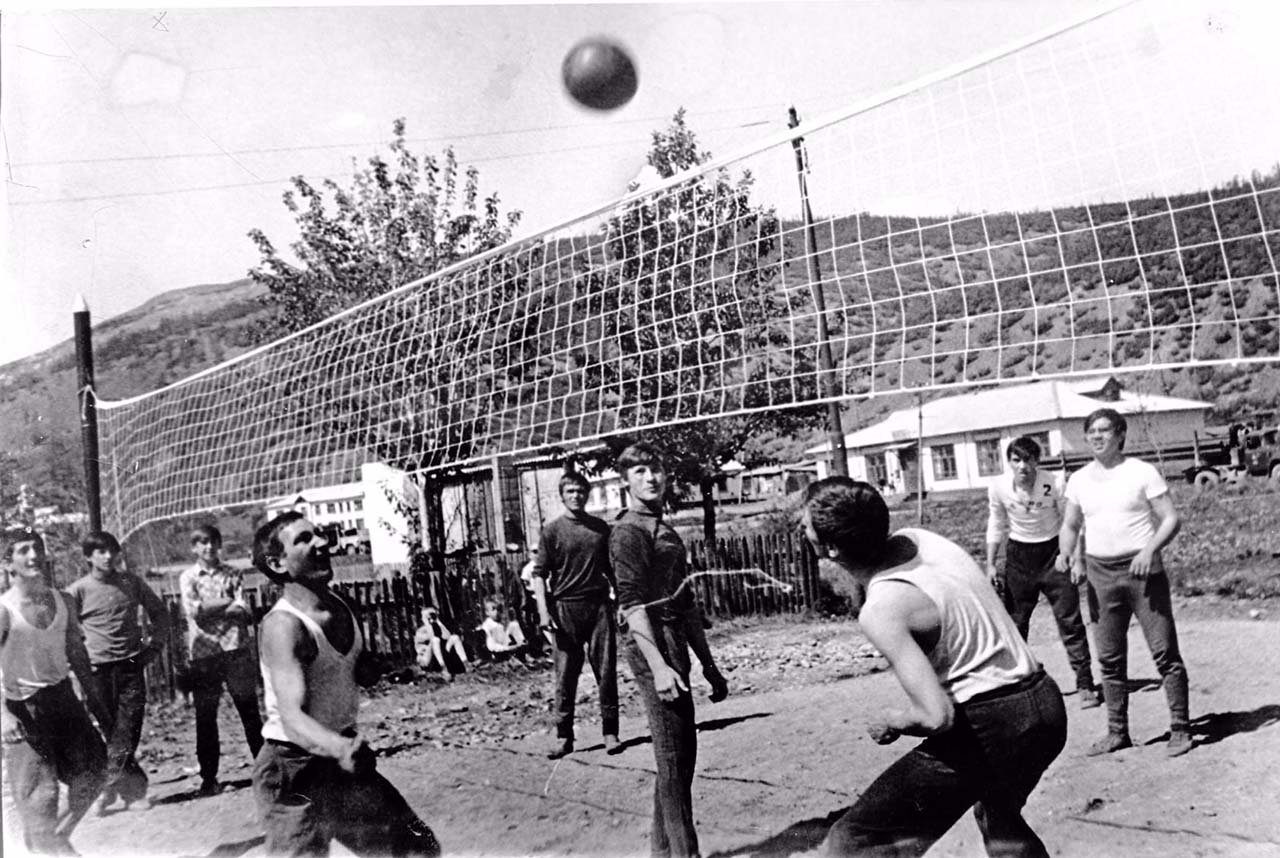

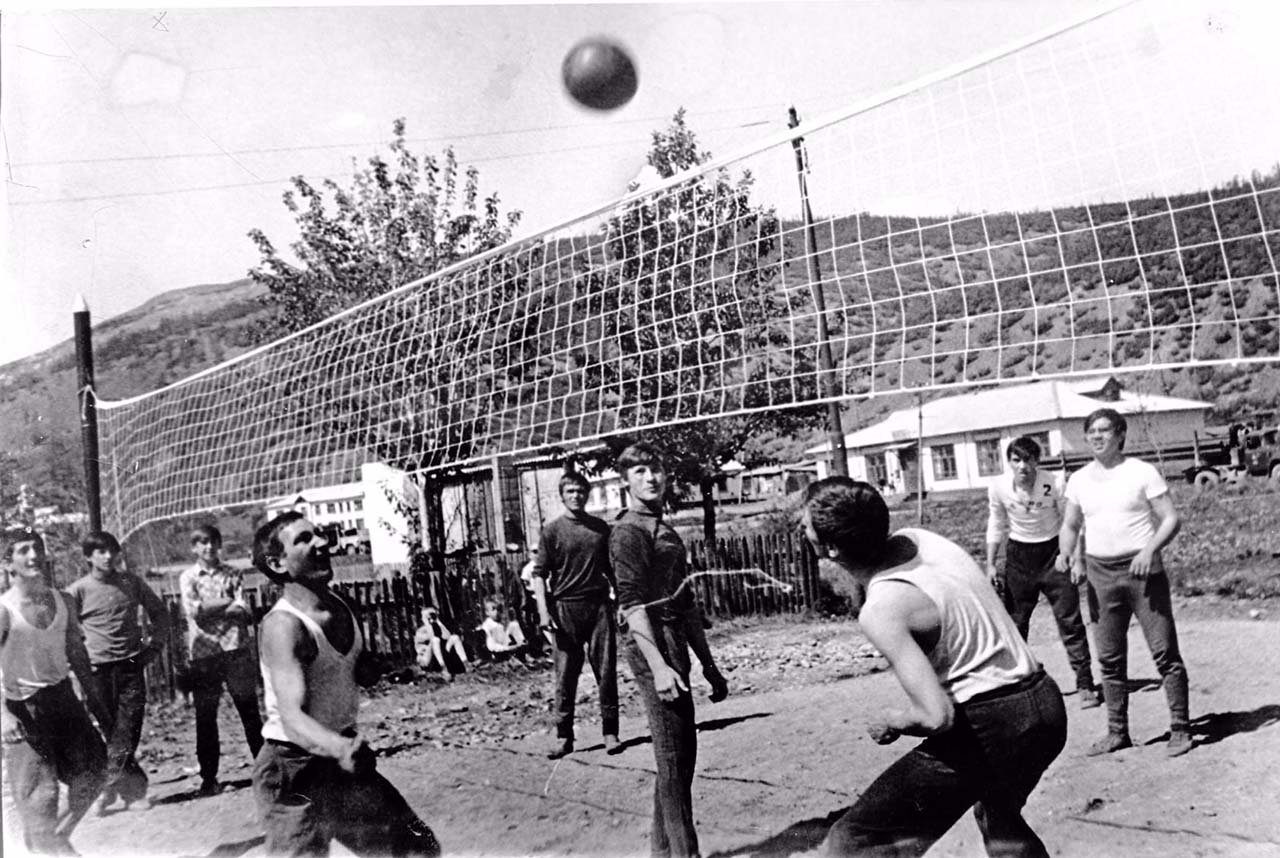

Посёлок Мякит. Волейбольные баталии.

Были в посёлке своя волейбольная площадка, каток (перед конторой) и футбольное поле, которое располагалось за дорожной дистанцией, в нижней части поселка, по улице Школьной.

Из рассказа Валерия Устинова: «Футбольное поле было возведено энтузиастами спортсменами при поддержке карьера, помню, шлак от котельной для выравнивания поля возил Валентин Яшан на ГАЗончике. Устинов Борис Васильевич в свободное от работы время, управлял бульдозером при выравнивании поля и брал меня с собой».

Спорту в посёлке посвящалась большая часть свободного времени, мужчины карьера были универсальными спортсменами — футбол, хоккей, баскетбол. Свое пристрастие к спорту отцы прививали и детям, которые по их стопам и в их форме позже выступали на равных с ними. Сборная Мякита по футболу часто выезжала на игру в такие посёлки, как Палатка, Пятилетка, Оротукан.

Посёлок Мякит. Футбольная команда.

Футбол для мякитцев был больше чем хобби и порой, чтобы поучаствовать в игре, они готовы были идти на авантюру. Очередной раз, когда футболисты просили выделить автобус для выезда на игру в другой посёлок и им отказали, тогда они обманом вынудили водителя поехать, сославшись на полученное «добро» от начальника карьера. Получили нагоняй, но в футбол поиграли.

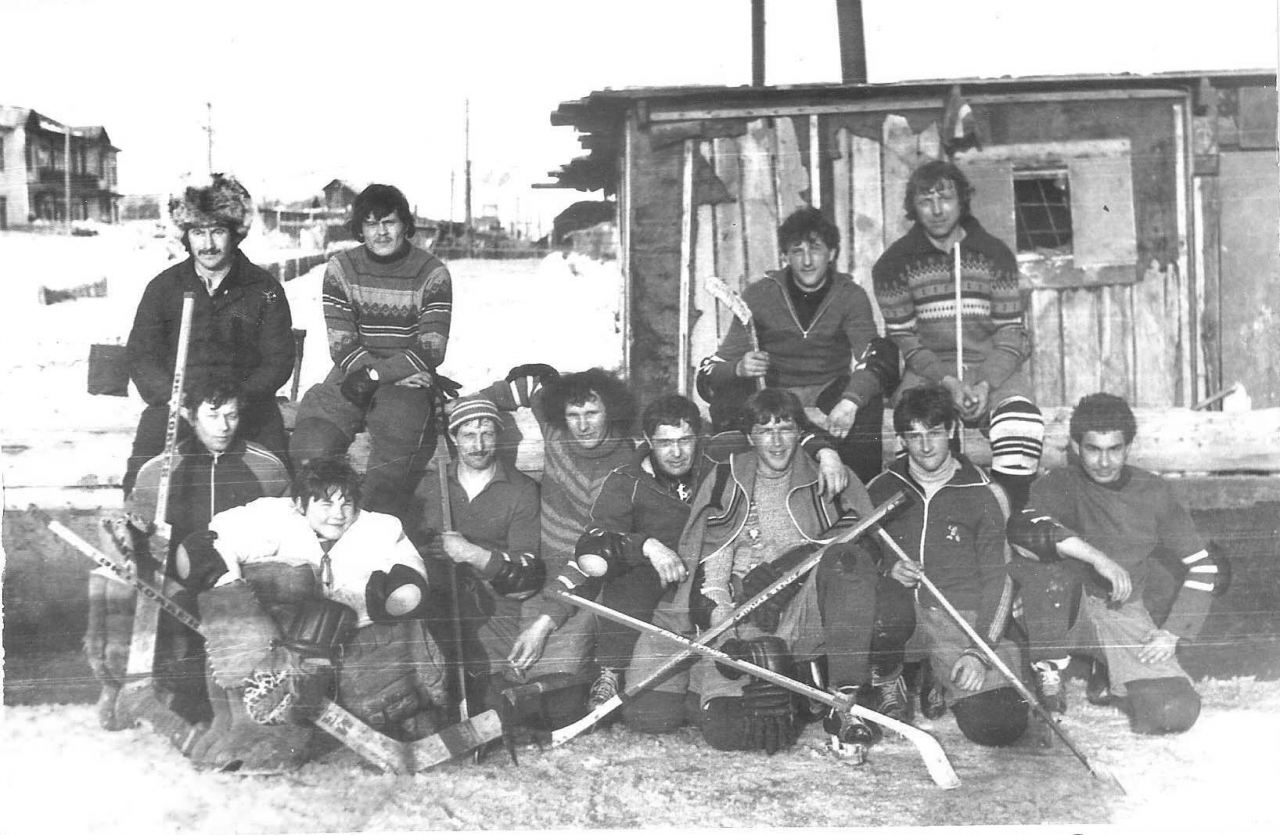

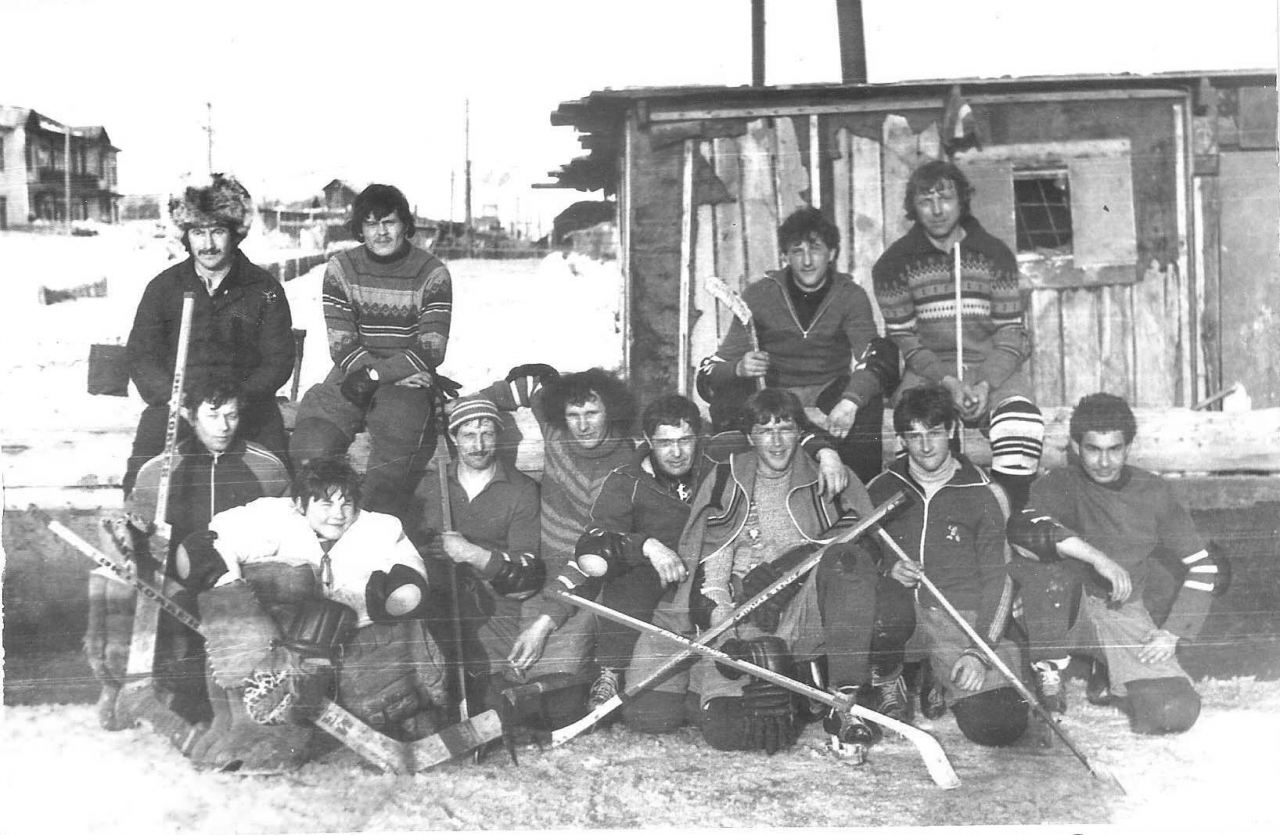

Посёлок Мякит. Команда по хоккею.

Зимой организовывались игры по хоккею, была построена хоккейная площадка, заливали её и очищали от снега все поколения мякитских мужчин и мальчишек. Наряду с мужиками в команде играли юноши: Шимкус Юрий, Эдуард Минеев, Устинов Андрей, Яшан Валентин, Назаренко Сергей.

Посёлок Мякит. Подготовка к пробегу Мякит-Поворотный, посвященному 44-й годовщине Великой Отечественной войны.

Директором Нилкиным был организован пробег до посёлка Поворотный и обратно. Из автобуса по очереди выбегали участники пробега и менялись, передавая эстафетную палочку. Готовил и поддерживал во время пробега участников Юрий Федорович Сергеев, учитель физкультуры.

Несмотря на маленький спортзал, потолок которого был максимум 3 метра, школьники имели хорошие навыки игры в баскетбол. Сборная школы выезжала на игру в посёлок Талая, где показала себя достойно, хоть и проиграла по итогам встречи. Сопровождали команду Сергеев Ю.Ф. и Устинов Борис Васильевич. Это была незабываемая поездка для ребят, ночёвка в спортзале, игра в большом зале. В первом периоде сборная школьников Мякита вела в счёте, но во втором школьники Талой выставили ребят постарше и перевес был на их стороне.

Школьники Мякита участвовали в районных соревнованиях «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» в посёлке Палатка.

Сопка столовая

Другим азартным хобби для жителей Мякита был сбор ягод, грибов и рыбалка. Знаковое и богатое место на ягоду и рыбу была «Сопка столовая», располагалась она примерно в 30 километрах от основной трассы, поворот на неё — в 3 километрах от посёлка. Основным средством передвижения были мотоциклы. Серьёзными препятствиями для вояжей становились переезды реки Мякит и ручья Хурчан, протекающего рядом с сопкой, не редки были случаи, когда после поломки, мотоцикл оставляли и возвращались пешком. Но это не останавливало — жимолость, брусника, голубика, белые грибы и, конечно же, хариус, эти дары природы в изобилии были представлены в окрестностях «Сопки столовой». Школьников в конце 80-х возил собирать бруснику школьный автобус ПАЗ, под управлением директора Нилкина.

В послесловие хочу дать слово жителю посёлка Мякит Валерию Устинову:

«Я родился в пос. Мякит, прожил в нем до закрытия, с 1978 по 1994 годы.

Это был удивительный мир добрососедства, замечательных людей, всегда с теплом вспоминаю о Родине и комком в горле, ведь никто не верил, что поселки будут закрывать один за одним.

В настоящее время жизнь разбросала односельчан по всем регионам страны и зарубежья, но в душе мы всегда рядом».

Население посёлка Мякит (человек)

| 1950 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 |

|---|

| 1088 | 2526 | 689 | 698 | 682 | 0 |

Моя признательность и благодарность за помощь в написании статьи Александру Глущенко, Валерию Устинову, Наталье Владимировне Лушниковой (Литвиновой).

Отдельная благодарность группе «Мякит» в социальной сети «Одноклассники».

Также, в качестве источников были использованы газетные публикации «Заря Севера», «Магаданская правда», «Советская Колыма», «Северная правда» и других.