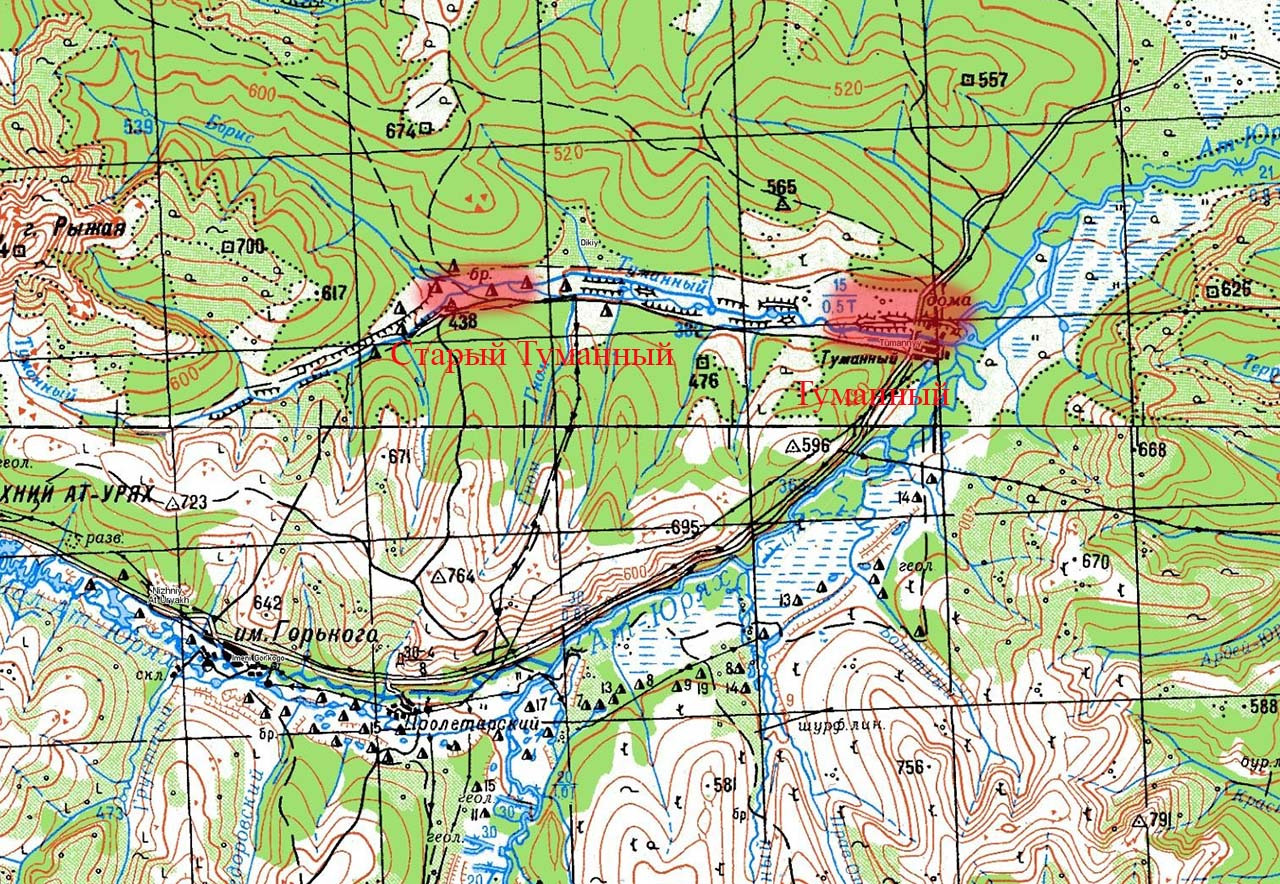

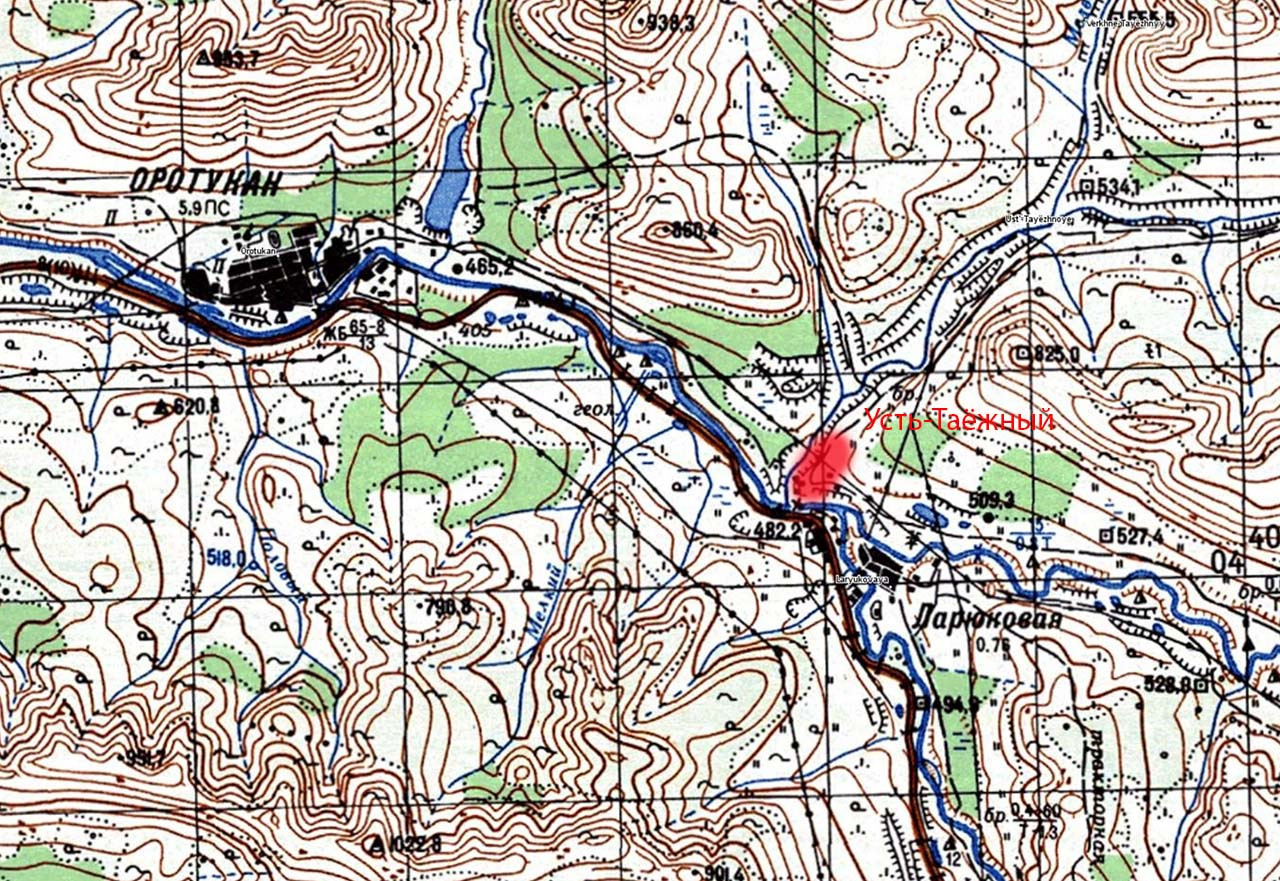

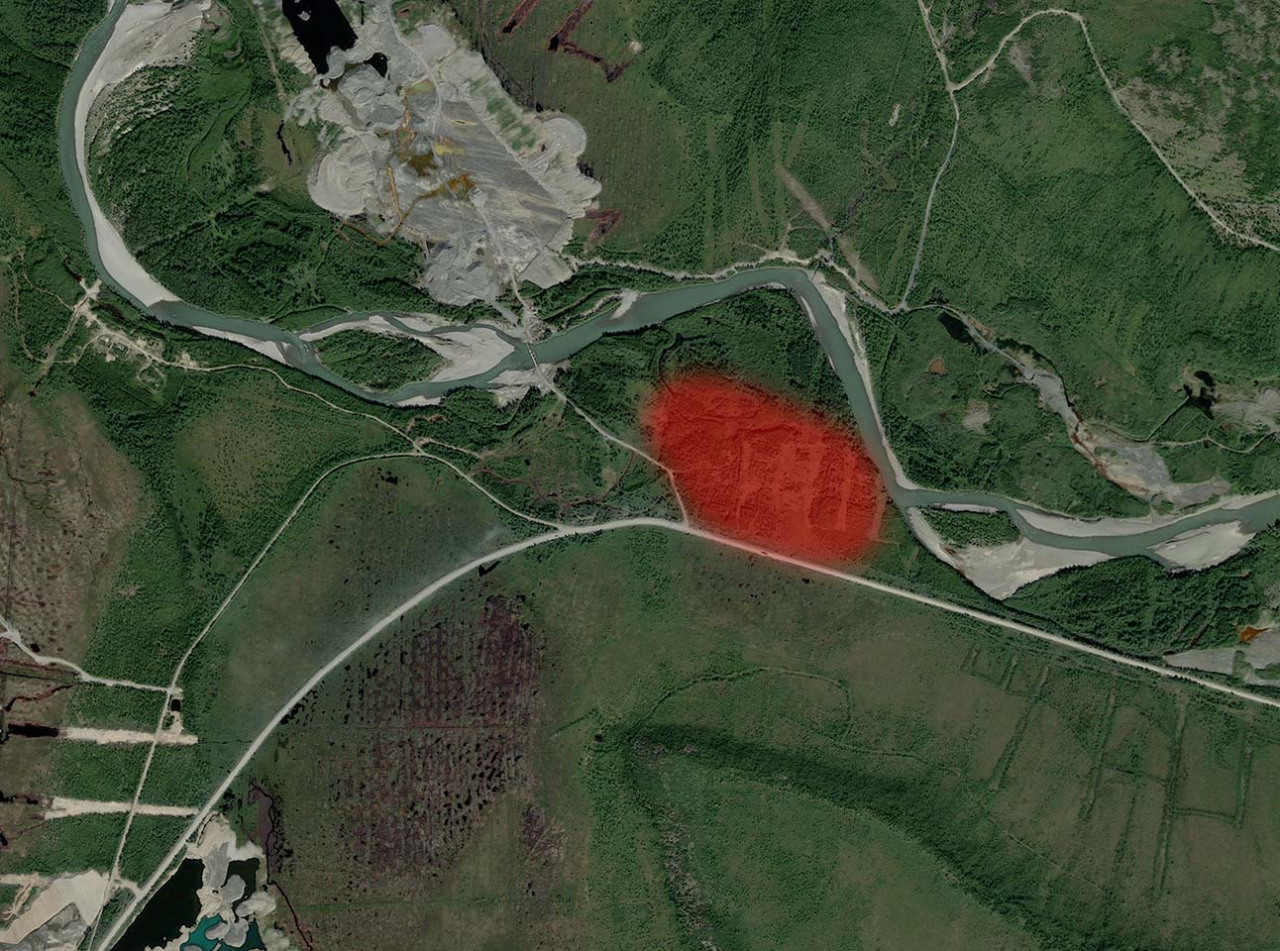

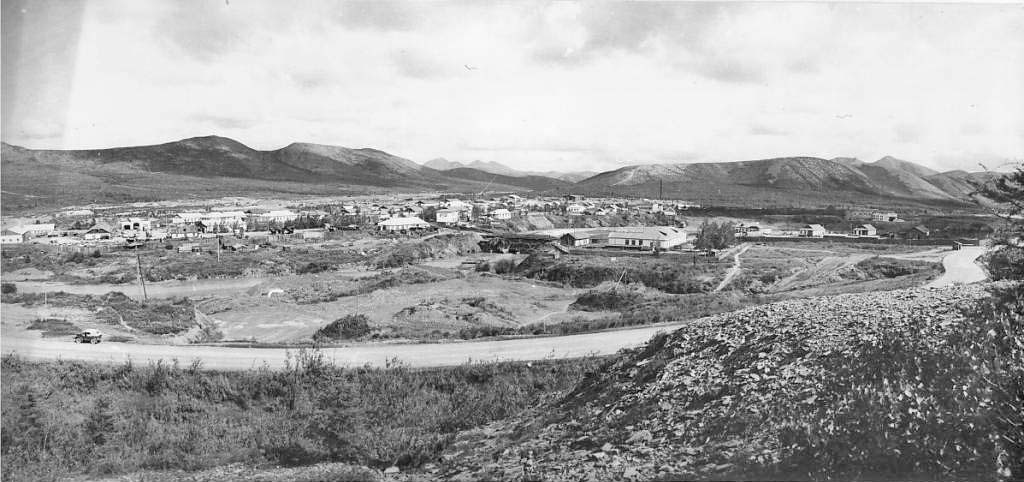

Примерное расположение посёлка Туманный в разное время.

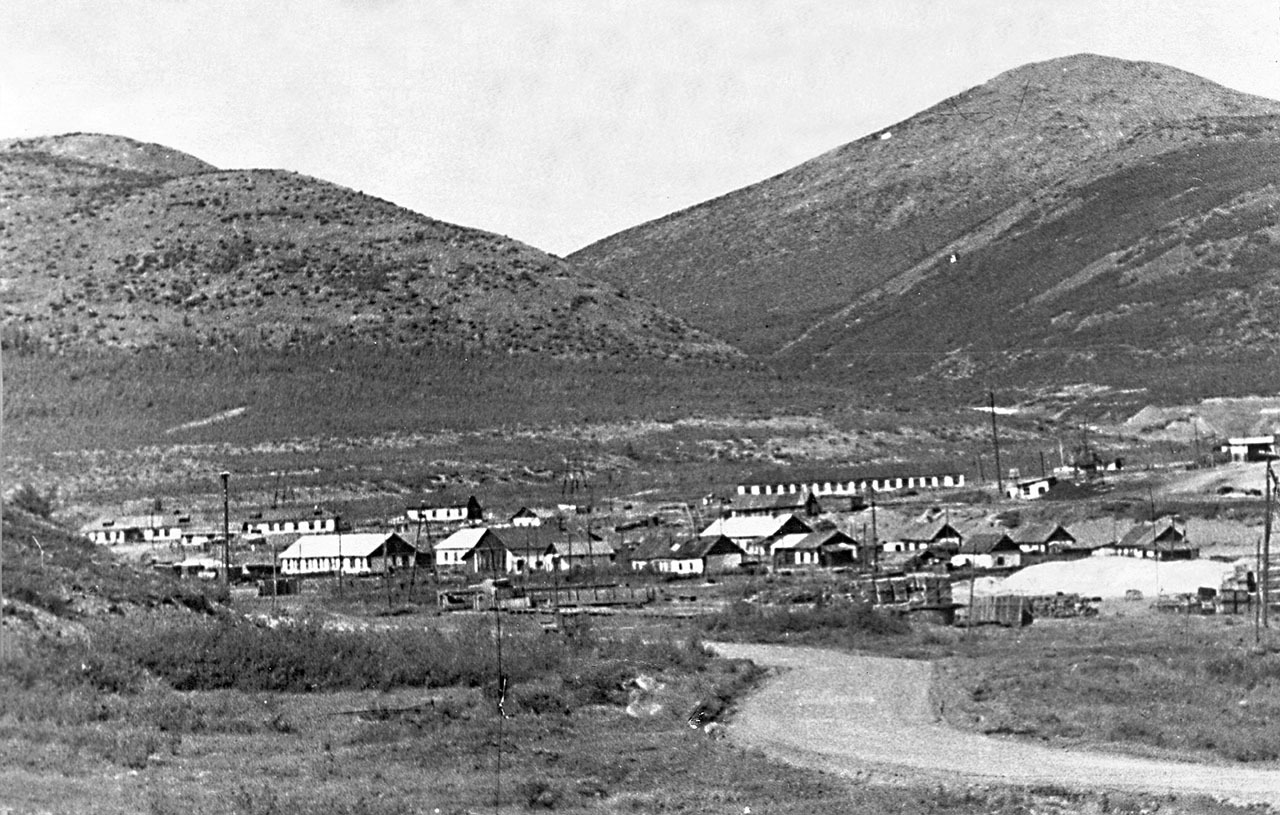

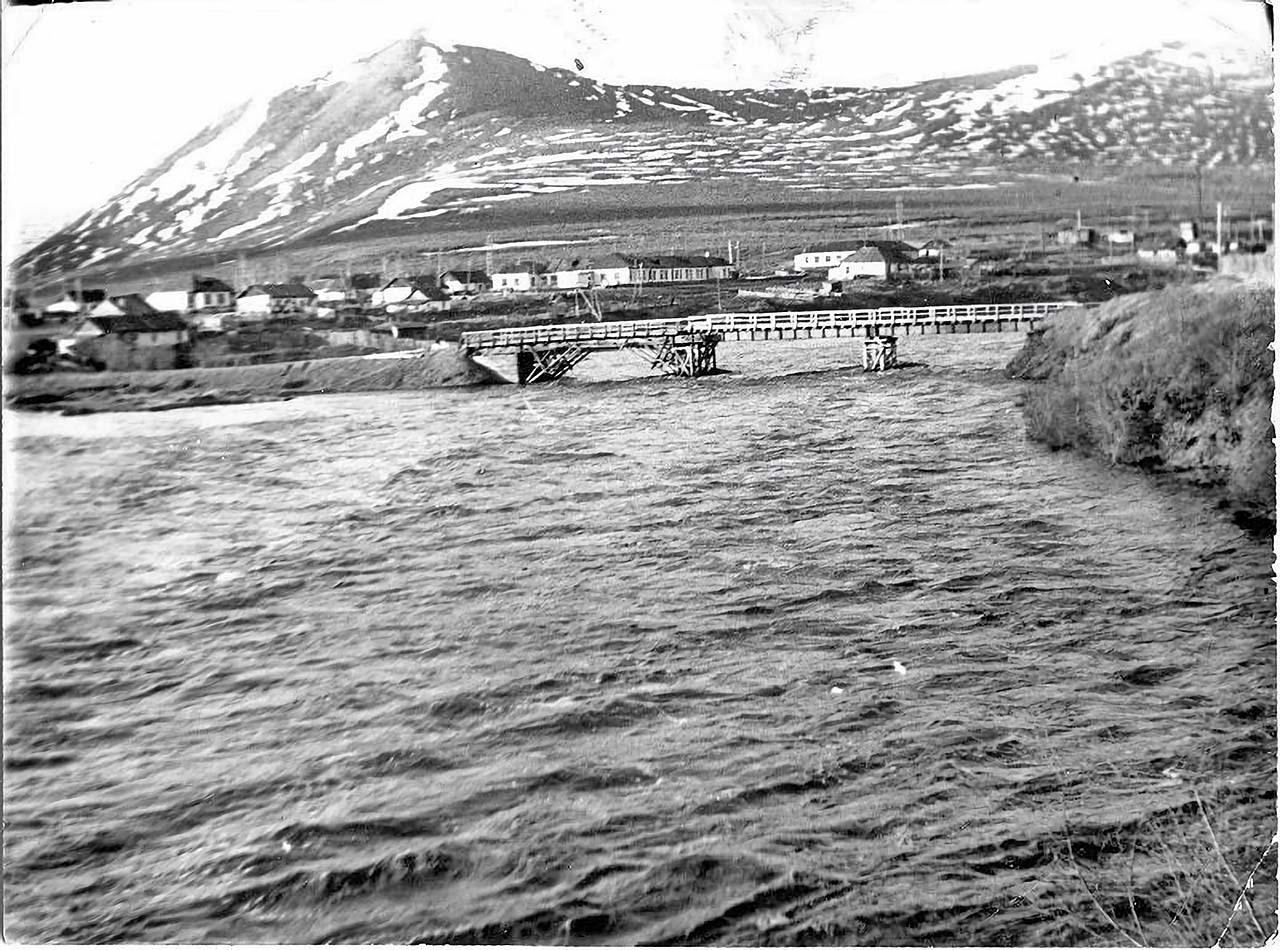

Посёлок Туманный был основан в 1937 году, как центр прииска «Туманный» Северного горнопромышленного управления (СГПУ). На момент основания располагался в среднем течении ручья Туманного. Своим названием посёлок обязан одноимённому ручью.

На тот момент входил в состав Среднеканского района Хабаровского края.

Ближайшие посёлки — Верхний Ат-Урях, посёлок имени Максима Горького, Пролетарский.

1937 год

Из истории основания и названия

Своим названием ручей, прииск и посёлок обязаны геологам, которые в 1937 проводили здесь геологоразведку и открыли промышленные запасы россыпного золота. О том, как это произошло, на своих страницах рассказывала газета «Красный горняк» в номере от 19 сентября 1948 года: «Лошади, навьюченные имуществом и инструментами, геологической партии начали уставать, часто спотыкаться. Особенно устала небольшая, рыжая кобылица. Она останавливалась, часто поводила глубоко запавшими потными боками, попеременно отставляла в стороны, одетые в чулки, дрожащие в коленях ноги.

— Надо бы привал. Константин Дмитриевич — сказал прораб Благонадёжный начальнику партии Соколову, идущему впереди мелкими, быстрыми шагами, которыми обычно ходят низкорослые люди.

— А вот перевалим через сопку и остановимся, — ответил тот, разбивая молотком поднятый кусок кварца.

Помявшись на сопку, разведчики увидели удивительную картину: вершины сопок были освещены ярким утренним солнцем, а вся долина залита молочно-белым туманом.

Комары тучами вились над людьми, их звенящие рои проникали под накомарники, слоем застилали висящий над костром котёл с чаем. Не помогал и сырой стланик, брошенный в костёр для дыма.

— Ну, какие пробы, Фёдор Петрович? — спросил Соколов прораба.

— Хорошие, и по всему ключу, — Константин Дмитриевич. — Одно плохо — комаров много, да туманы здесь…

— Туманы… А что, если мы и назовём этот ключ и будущий прииск «Туманный», а, как вы думаете?

Так получил в 1937 году своё название прииск».

Начало строительства

Строительство прииска «Туманный» и посёлка началось летом 1937 года. Из газеты «Красный горняк»: «…За столом сидел на единственной, сколоченной из ящичных досок табуретке начальник прииска Дятлов. Справа и слева от него стояли секретарь парторганизации Лукинов, комсомолец Страхов, приисковые геологи Картыков и Спивак, прораб разведки Зозуля, прораб стройцеха Куст. К последнему-то и обращался Дятлов, показывая чертежи.

— Вот тебе задача, Павел Андреевич, — говорил начальник прииска. — Ты должен в первую очередь построить бараки, потом баню, управление прииска. Сроки у нас маленькие. Сейчас август, скоро зима…

Заморозки начались с сентября. Ночью выпал снежок, пролежал два дня, подморозило, но с рассветом с сопок спустился туман. Его едучие пары рассосали снег, пошёл мелкий дождь, и тайга вновь зазеленела.

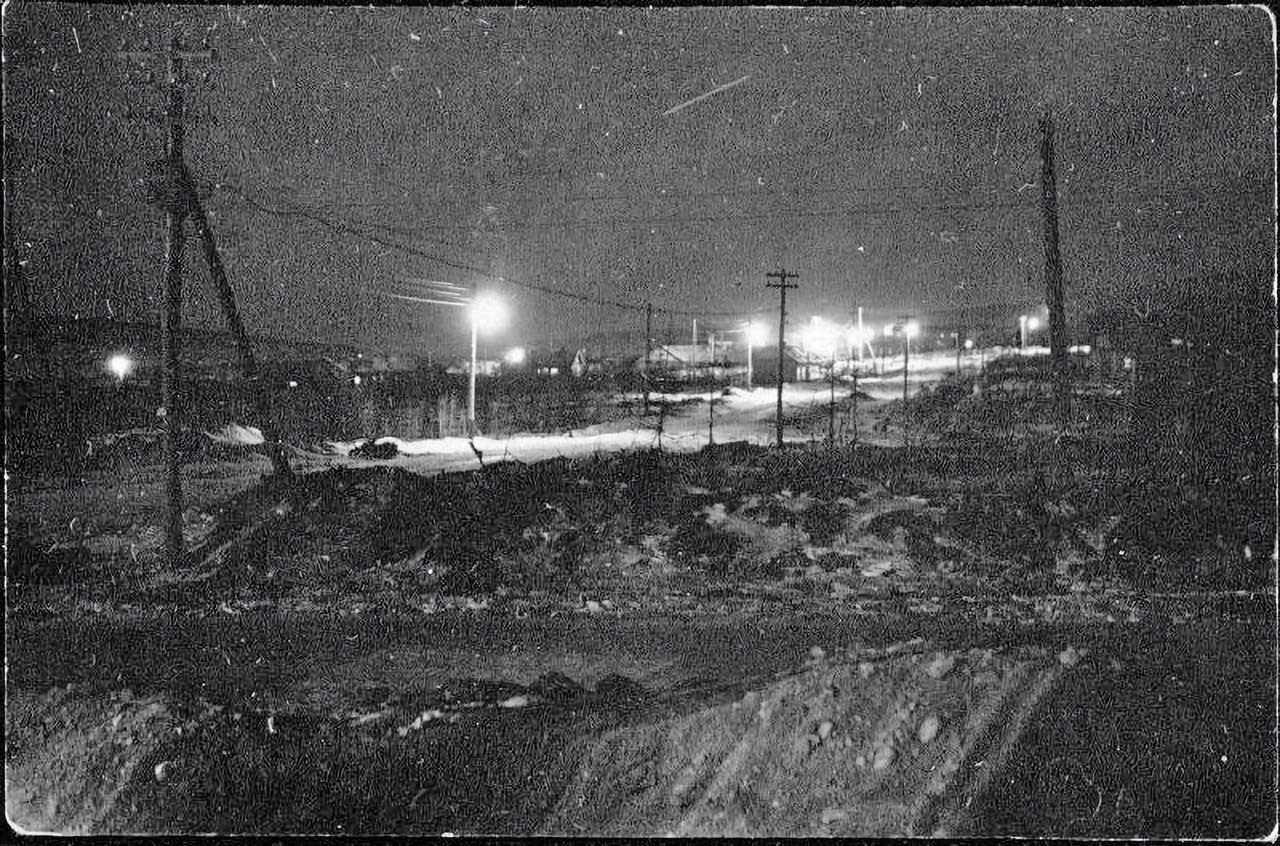

На стане прииска стучали, топоры, каскадом били опилки из-под зубьев визжащих пил. 18 сентября 1937 года, вечером, на вершине самой высокой из сопок, которые грядой окружали прииск, ярко вспыхнула громадная пятиконечная звезда. Во вновь построенных зданиях управления прииска и в бараках загорелись лампочки. Ток был дан от движка.

В этот день вечером состоялось первое производственное совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к промывочному сезону. Были выделены два производственных участка — один при стане прииска, второй в верховьях ручья Туманный».

Если говорить о документальных источниках, то согласно годовому отчёту Северного горнопромышленного управления за 1938 год, прииск «Туманный» был образован в сентябре 1937 года.

1938 год

В 1938 году строительство в посёлке Туманный началось в конце промывочного сезона, когда руководством СГПУ был утверждён план жилищно-коммунального и производственного строительства по прииску «Туманный». В сентябре было запланировано строительство электростанции, дома ИТР и ряда других жилых помещений.

1939 год

Посёлок Туманный расширялся, увеличивалось и число его жителей. И уже к весне встал вопрос о самых юных жителях посёлка. Первые детские ясли в посёлке были построены и открыли свои двери для маленьких колымчан в марте 1939 года.

1940 год

Если в начале зимы 1938 года в широкой долине ключа Туманного стояли лишь одинокие домики, да небольшая чёрная полоса первого разреза говорила о существовании молодого прииска, то уже в 1940 году шесть участков «Туманного» растянулись на 18 километров. Рос прииск, строился и расширялся посёлок.

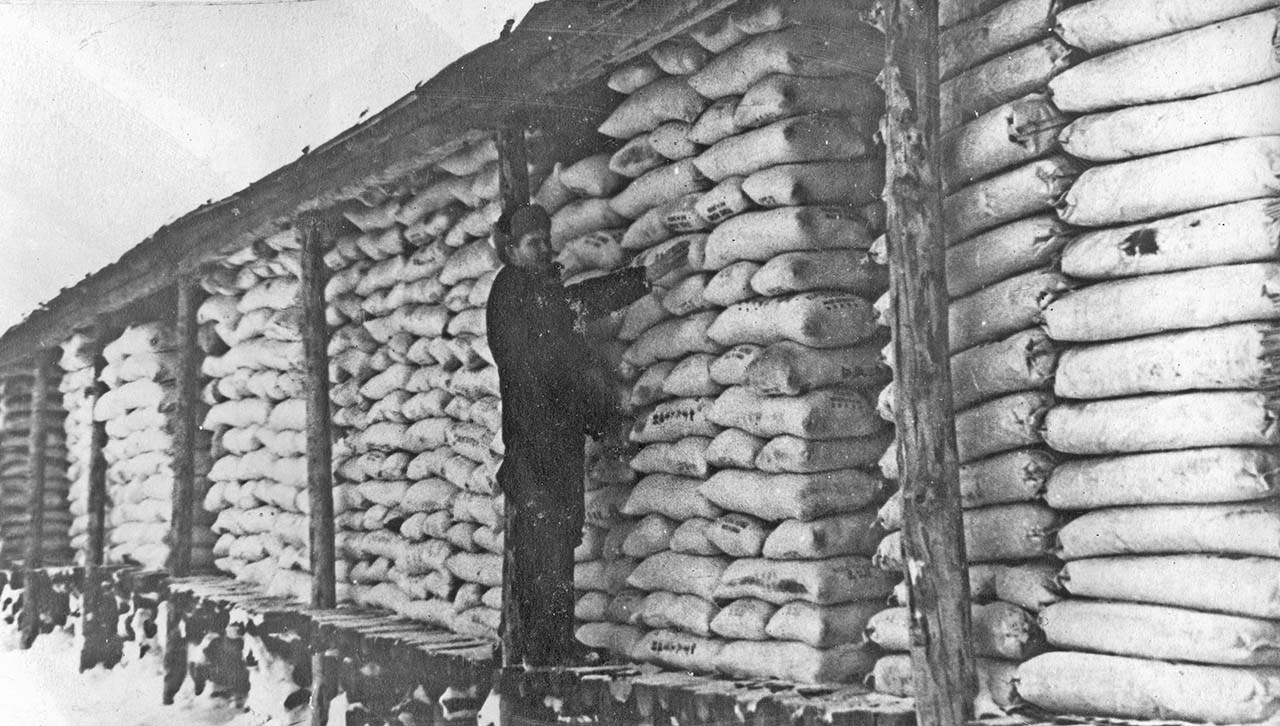

Оторванность от центральной трассы, трудная, часто заносимая снегом дорога ставили прииск и посёлок нередко в очень тяжёлое положение — не хватало продуктов, горючего и всего, что было необходимо для нормальной жизни и работы «Туманного».

По замыслу руководителей СГПУ прииск «Туманный» электроэнергией в промывочный сезон 1940 года должна была снабжать Тасканская электростанция. Но в начале апреля электростанция отказала прииску в поставках запланированного объёма киловатт, что могло привести к срыву промсезона. Руководство «Туманного» было вынуждено развернуть строительство новой электростанции, способной обеспечить электроэнергией производство.

К августу 1940 года Туманный был обеспечен необходимыми объектами соцкультбыта для нормальной жизни колымчан. В посёлке работали столовая, пекарня, баня и прачечная.

В жизни посёлка принимал активное участие женсовет во главе с К. Климановой. Женщины Туманного не только контролировали и шефствовали над объектами соцкультбыта посёлка, но и принимали активное участие в добыче золота.

Многие женщины после основной работы шли в забой на добычу металла, выполняя установленную норму намыва металла. За ударную работу руководством прииска были отмечены Негушева, Maтузко, Жарова, Решетникова, которые почти ежедневно мыли лотками, перевыполняя задание.

О том, каким был посёлок Туманный, рассказывала в своих воспоминаниях Вера Аркадьевна Козина, приехавшая на прииск «Туманный» в августе 1940 года: «…Дорога от Хатыннаха петляла по сопкам. В стороне остались прииски «Партизан», «Верхний Ат-Урях», «Нижний Ат-Урях». Потом дорога (перед нынешним въездом на прииск имени Горького) повернула влево, в сопку. Выбравшись на её вершину, наша машина оказалась в тайге, по которой продолжала петлять по тем временам неплохая грунтовая дорога… Вот и прииск «Туманный» показался.

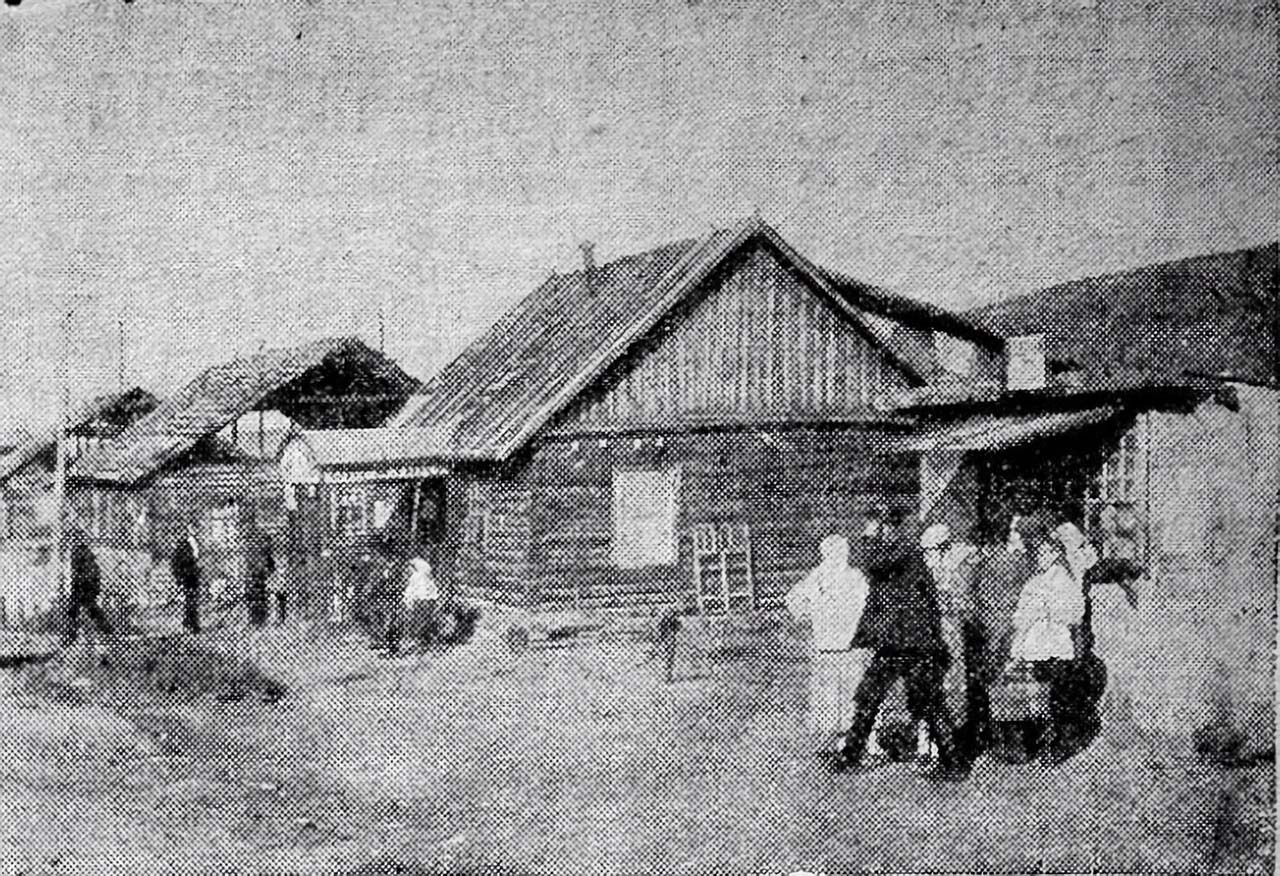

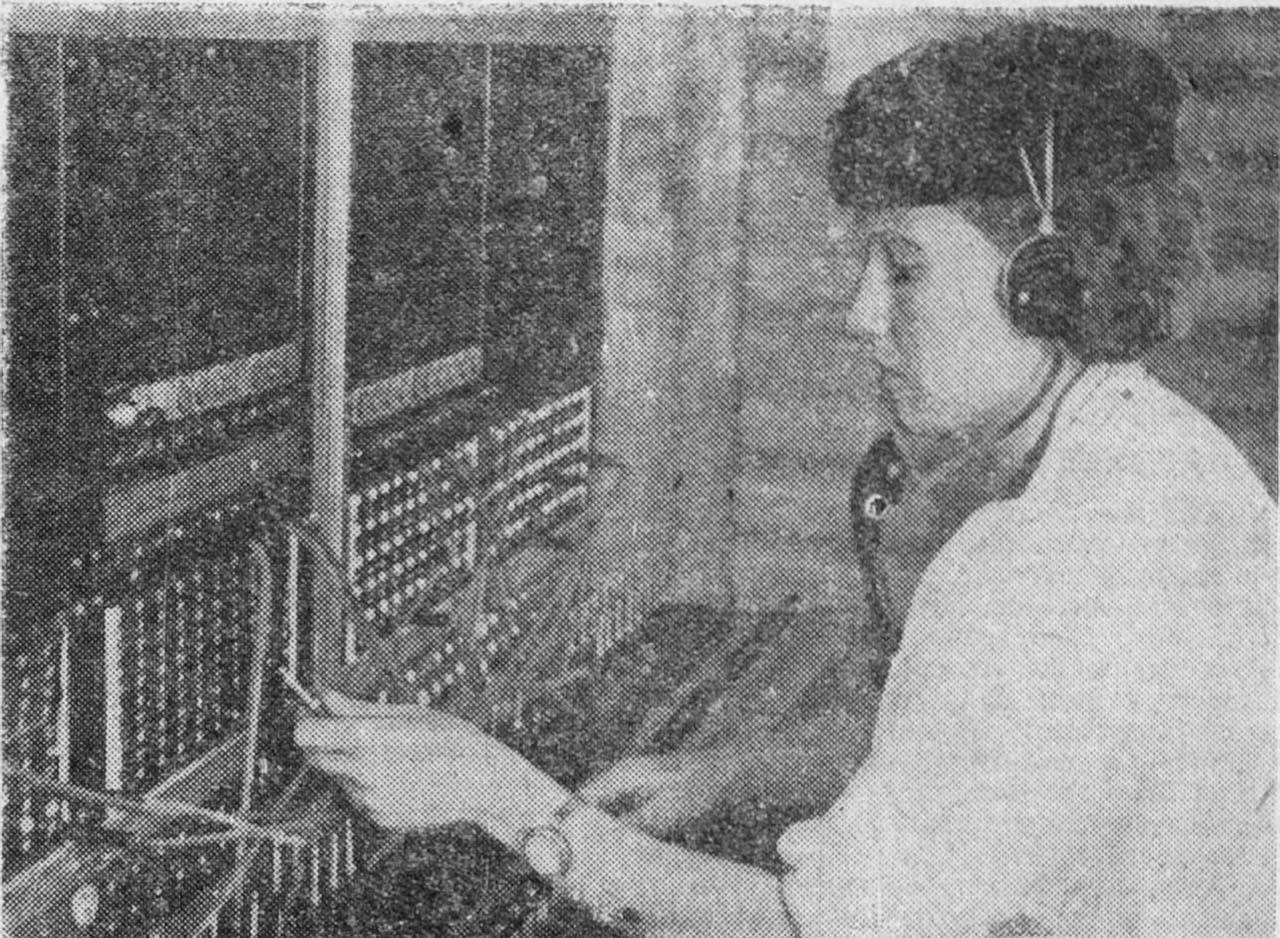

Посёлок небольшой, как бы состоящий из двух половин. Первая — одноэтажные деревянные домики в основном барачного типа. Их около десяти… Небольшое деревянное строение из местной лиственницы — дом начальника прииска. Дом главного инженера — не хуже, чем первый… Такой же добротный и славный — у оперуполномоченного, который, по сути дела, был первым лицом в посёлке. В этой же части посёлка размещались столовая, магазин, детский садик, «телефонка», амбулатория, управленческий дом…

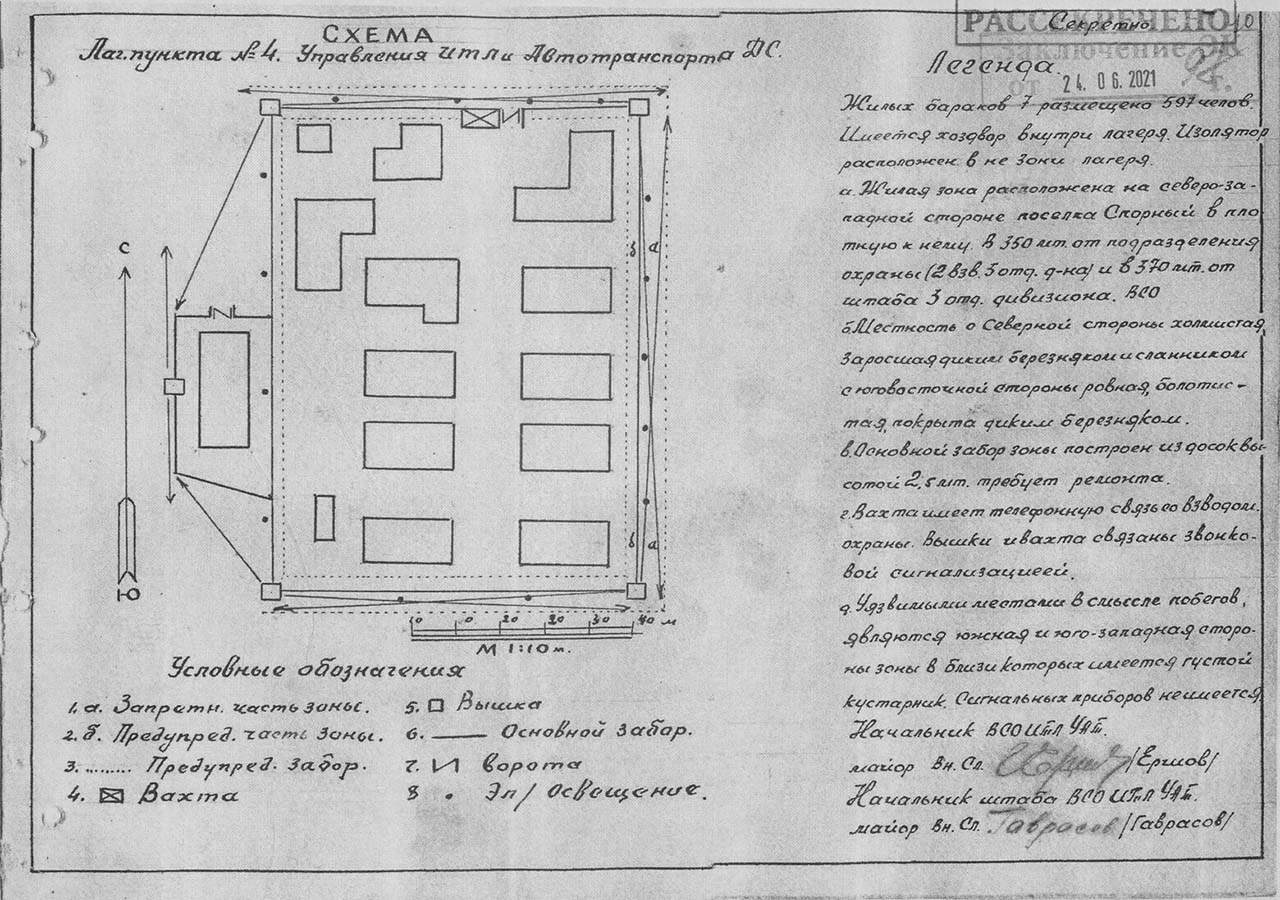

Вторая половина посёлка — лагерь, окружённый колючей проволокой в несколько рядов. По периметру — вышки. За этим ограждением — палаточный городок. Палатки большие, на несколько сот человек, обитые фанерой и обложенные торфом (для тепла). Обогревались они печками-буржуйками, сделанными из бочек из-под горючего. Топливо — дрова…

Тогда тайга в этих краях была почти не тронута. К примеру, от посёлка Верхний Ат-Урях и до прииска имени Горького по сопкам вековые лиственницы росли. Такие же были и в районе Туманного, хотя за три года уже срубили немало деревьев.

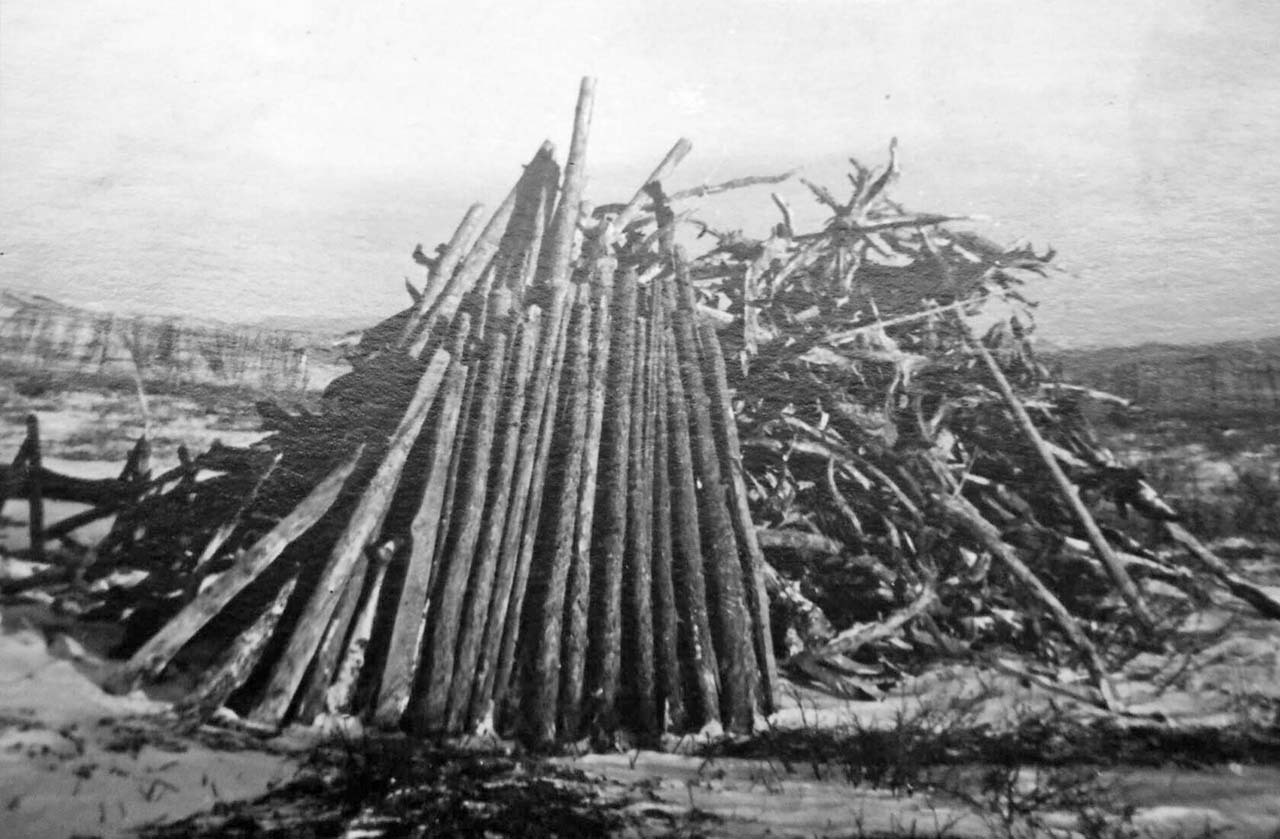

Рубили без жалости, да и как можно было жалеть, если другого топлива не было. Поленья сгорали мгновенно… Однако кто-то додумался, народ-то в лагерях грамотный был, да и начальство не из дураков, решили пни вековые корчевать. Их к тому времени уже много было. Корчёвкой в основном заключенные занимались, они и складировали их на сопках в кучи высотой чуть ли не с двухэтажный дом. Всё лето сушили на ветерке, а зимой завозили в посёлок…

Клуба тогда в посёлке не было, но культурная жизнь бурлила вовсю. На окраине стоял небольшой бревенчатый дом с громким названием «Парткабинет». В нём обычно и собиралась приисковая молодёжь. Здесь и собрания проводились, и разговоры о работе, о жизни в посёлке велись…

Один раз в неделю по субботам демонстрировали фильмы в приисковой столовой. Их крутили на одном аппарате, поэтому посиделки затягивались до двух-трёх часов ночи. Киномеханик — заключённый. Иногда приезжали артисты из Магадана, но это было редко, а в основном выступали творческие коллективы близлежащих приисков.

Если начальство лагеря было в настроении, то нас, молодёжь, пускали на просмотр кинофильмов в зону. Тогда мы набивали карманы папиросами и печеньем и потихоньку, не дай Бог, увидит охрана, передавали заключённым…

Вольных женщин в посёлке, было человек двадцать, зато детей около сотни…

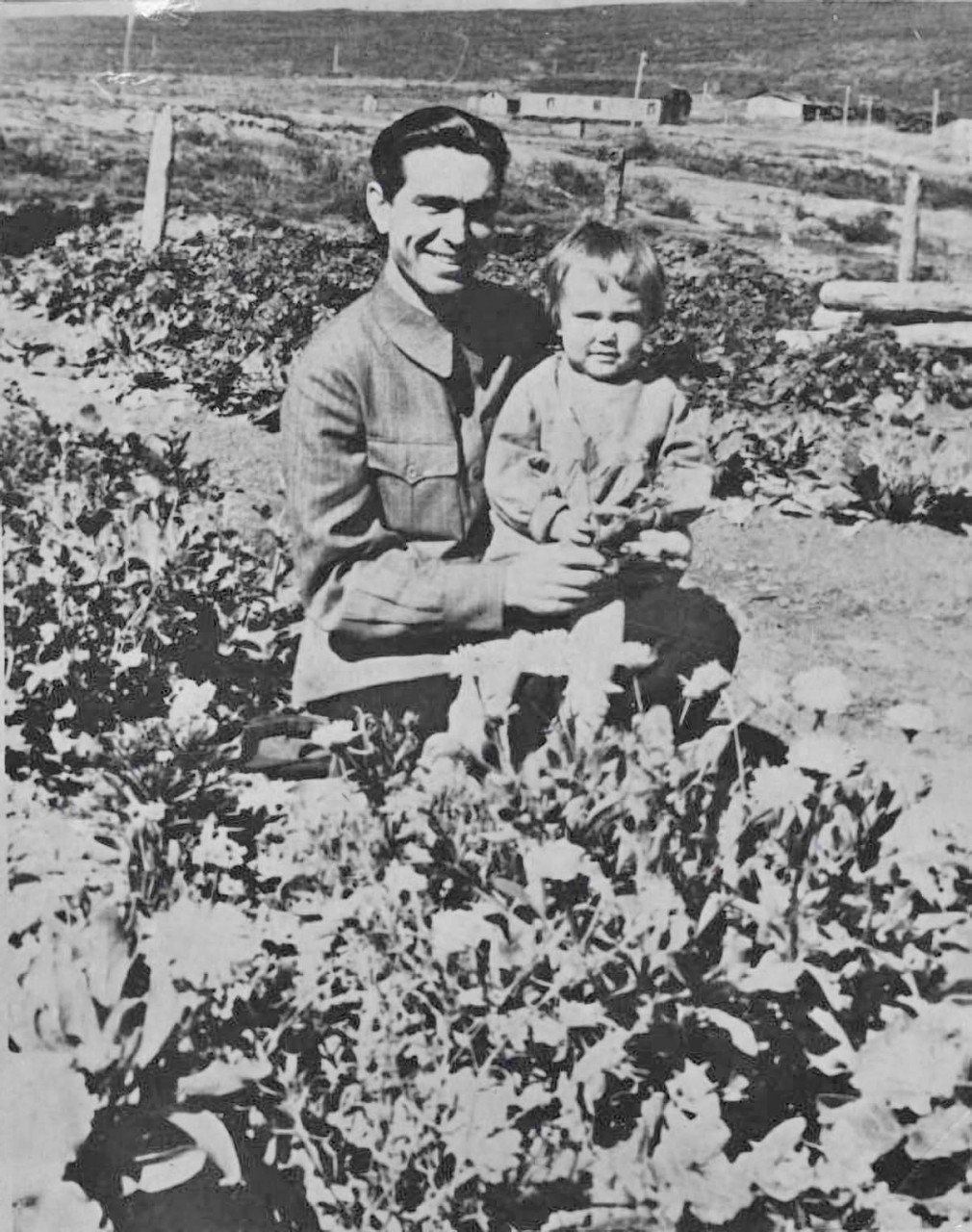

Вольняшки в то время рядом с жильём лук и редиску сажали. И вырастали овощи, представляете!»

1942 год

Переезд

До 1942 года поселок Туманный располагался в среднем течении ручья Туманного. В 1942 году было принято решение переносе посёлка на новое место. Центр прииска «Туманный» перебазировался в посёлок Разведка, сохранив своё прежнее название. Участок и посёлок на прежнем месте в публикациях и документах позднее можно встретить с названием Старый Туманный.

На новом месте

В октябре 1942 года было закончено строительство клуба в посёлке Туманный. Открытие нового клуба приурочили к XXV годовщине Октября.

В новом клубе было просторное фойе и зрительный зал, вмещающий 300 человек. Все помещения оформили заботливо и со вкусом: развесили лозунги и портреты. На видном месте установили доску Почета с занесёнными на неё именами лучших людей, выполняющих план на 200 и больше процентов.

В клубе были предусмотрены помещения для занятий кружков самодеятельности, оборудованы агитпункт и читальня.

1943 год

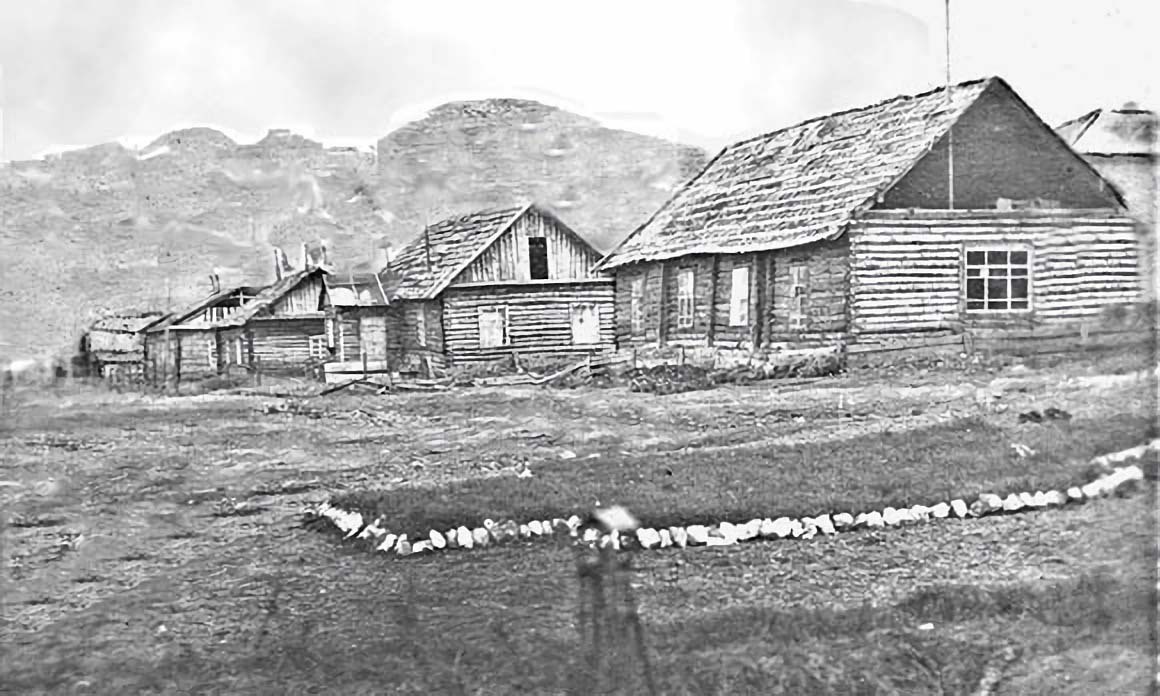

В 1943 годуТуманный продолжал обустраивался на новом месте. Так его описывает в своих воспоминаниях бывший заключённый Шевяков Д.К.: «Прибыли на «Туманный», посёлок небольшой, несколько домов для вольнонаёмных и лагерь для ЗК».

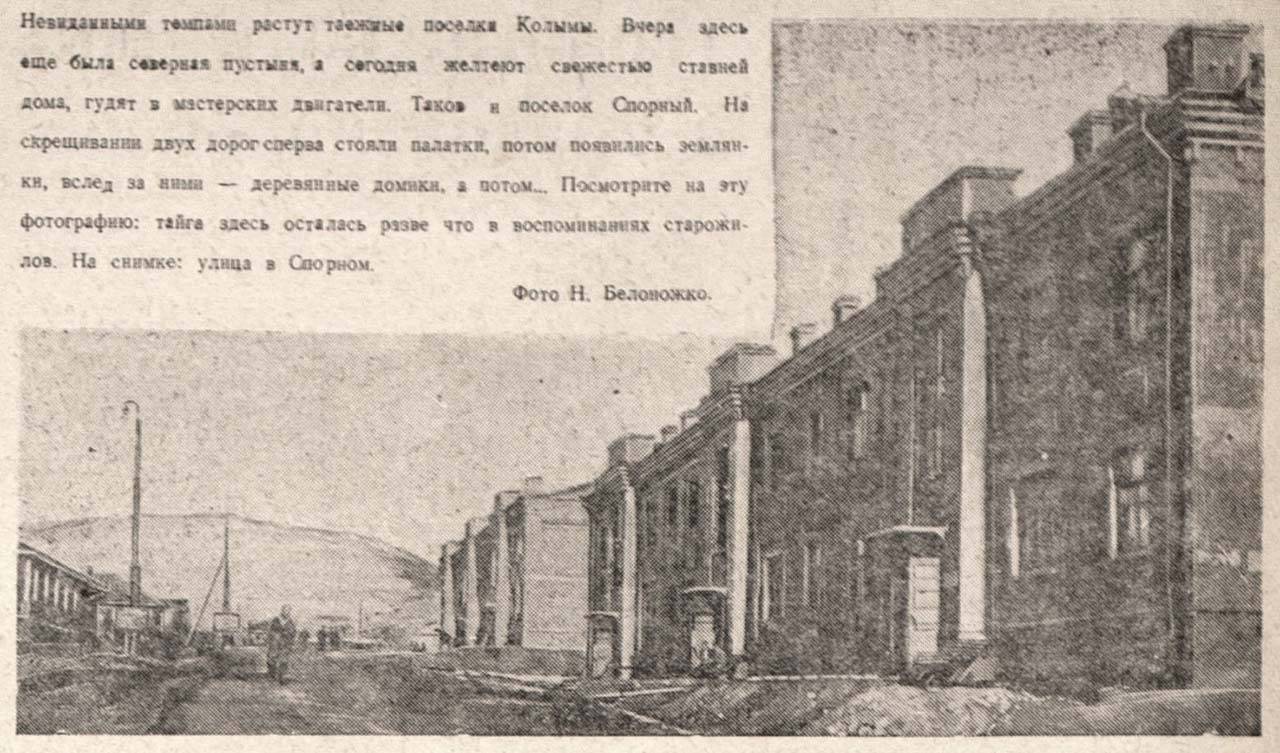

1947 год

К 1947 году население Туманного значительно увеличилось, посёлок строился и расширялся. Из газеты «Советская Колыма» в номере от 23 августа 1947 года: «Автомобиль быстро мчал нас по крутым склонам сопок к прииску Туманный, машина легко преодолевала прижимы и резкие повороты.

— Вот и наш прииск — сказал шофёр и нажал на тормоз.

Зелёные шапки густой листвы. Целый лес рослых деревьев. Извилистая речка опоясывает приисковый посёлок. Изумрудные, перемежающиеся с красным кусты малины, смородины, шиповника делают Туманный несколько непохожим на обычный приисковый посёлок.

Мы миновали горняцкие общежития, клуб, столовую. Ровными рядами стоят домики, оштукатуренные, опрятные. Чувствуется во всём хозяйский глаз».

1948 год

Во время промывочного сезона население посёлка всеми силами помогало горнякам в выполнении плана по добыче металла. Работали на основном производстве в нерабочее время работники конторы и других цехов. Из газеты Советская Колыма от 2 апреля 1947 года: «Партийная и профсоюзная организации прииска «Туманный» привлекли работников конторы к участию в борьбе за досрочное выполнение плана. Часто они выходят на работу в шахты первого участка и работают на откатке песков, выполняя нормы на 120 и больше процентов. Особенно хорошо работает коллектив бухгалтерии и стройцеха».

1949 год

В 1949 году коллективы столовой и пекарни Туманного стали призёрами в общественном смотре предприятий торговли и общественного питания, что нашло отражение в приказах Дальстроя. В приказе № 962 по ГУСДС от 24 декабря 1949 года «Об итогах общественного смотра предприятий торговли и общественного питания на Дальстрое» говорилось о том, что были награждены грамотой коллектив столовой (зав. столовой Колесникова Л.М.) и коллектив пекарни (зав. пекарней Подольская Л.В.).

В 1949 году энергоснабжение прииска и посёлка осуществлялось по ЛЭП 35 кВ с Эльгено-Тасканского энергокомбината через понизительную подстанцию 35/6 кВ мощностью в 360 кВа.

1950 год

Детский вопрос

Тем временем в Туманном назревал «детский вопрос». Число маленьких жителей посёлка росло, и требовалась постройка детского сада. Решение о строительстве деткомбината было принято в начале 1950 года, но руководство прииска не спешило с его реализацией — в июле 1950 года к строительству так и не приступили. Не позаботилось руководство прииска и об организации летних площадок для подрастающего поколения. Также не организовывались детские киносеансы. Всё это нашло отражение в письме возмущённых матерей посёлка Туманный в редакцию газеты «Советская Колыма».

Осенью 1950 года руководством Дальстроя было принято решение о реорганизации и слиянии ряда приисков горнопромышленных управлений. Из приказа № 686 по ГУСДС от 6 октября 1950 года «Об объединении и передаче приисков»:«

§2.

С 1 ноября с.г. прииски имени М. Горького и «Туманный» Северного горного управления, объединить в один прииск имени М. Горького.

Начальнику ОГПУ т. ТАЛАБОЛИНУ назначить комиссию по передаче прииска «Туманный» прииску имени М. Горького».

Надо сказать, что изменения статуса не могло не повлиять на дальнейшую судьбу посёлка Туманного. Одно дело быть центром прииска «Туманный», совсем другое — быть посёлком участка прииска имени Горького.

1952 год

В 1952 году на месте бывшего прииска туманный базировался участок № 5 прииска имени М. Горького.

С самого начала года № 5 «Туманный» участок, возглавляемый Кравцовым, имел низкие показатели. Одна из причин плохой работы участка была в том, что руководители предприятия мало уделяли ему внимания.

Из газеты «Советская Колыма» от 25 апреля 1952 года: «На участке с прошлого года оставался промывочный прибор, который предполагали использовать, но агрегат растащили на топливо.

Участок существует давно, но здесь нет самых необходимых производственных помещений. В результате перфораторные молотки, например, приходится ремонтировать в помещении… столовой.

Начальник участка часто жалуется, что горянки не выполняют его указаний, «подрывают» его авторитет. Но о каком авторитете может идти речь, если стиль руководства тов. Кравцова характеризуется окриками, «накачками» и пустопорожними нотациями».

1953 год

О жизни в посёлке Туманный рассказывал в В.А. Никитин, прибывший в посёлок в 1953 году по вольному найму: «…Туманный являлся участком прииска имени М. Горького и состоял из двух улиц, расположенных буквой Г. Был здесь ещё и лагерь человек на 400—500.

Было около двадцати деревянных строений… В посёлке были столовая, клуб, магазин, начальная школа, здравпункт, баня, красный уголок — в управлении. Здесь хранились Красные знамёна, полученные за ударную работу горняками…

В магазине в неограниченном количестве имелись продукты: сахар, хлеб, кетовая икра в банках и бочках, паюсная в стеклянных баночках, чай, мясные консервы, крабы в железных банках. Бывало даже мороженое молоко, которое завозили из Эльгена…

Из руководителей помню бывшего начальника прииска Петра Акимовича Наумова, главного инженера Самуила Рафаэловича Куцина, начальников участков Семена Максимовича Дульцева, Василия Васильевича Позывного…».

1956 год

В 1956 года в Туманном работали клуб, баня и амбулатория.

Жилищный кризис

Весной в посёлке значительно увеличилось население за счёт рабочих геологоразведки, которых перевели на Туманный. Это, в свою очередь, привело к нехватке жилой площади и дополнительной нагрузке на объекты соцкультбыта, на которую инфраструктура Туманного рассчитана не была.

Из газеты «Советская Колыма» от 20 мая 1953 года: «Бытовые учреждения здесь хотя и имеются, но в них отсутствует элементарный порядок. Дело в том, что жителей в посёлке в этом году стало значительно больше, а бытовые учреждения не расширились. Магазин уже не обеспечивает потребностей населения, в нём ограничен ассортимент продуктов, людям приходится затрачивать много времени на покупки. В клубе часто демонстрируются старые фильмы.

Прибывшие сюда рабочие геологической службы несколько раз обращались к руководителям отраслевого управления с просьбой принять необходимые меры по улучшению бытового обслуживания. В частности, такой вопрос ставился перед председателем группкома профсоюза тов. Куделиным, который приезжал к нам».

Единственным выходом из создавшегося положения было развёртывание строительных работ, постройка новых домов и объектов соцкультбыта.

1957 год

В ноябре 1957 года на Туманном было построено новое общежитие на 20 человек, заканчивалось возведение столовой.

Затишье в клубе

В 1957 года жизнь в клубе посёлка била ручьём: работала художественная самодеятельность, проводились вечера отдыха, регулярно показывались кинофильмы. Но уже к осени жизнь в клубе замерла. Из газеты «Советская Колыма» от 13 ноября 1957 года: «А сейчас, в клубе, кроме кинофильмов, ничего нет. Да и те идут от случая к случаю. Киномеханик тов. Вовк часто бывает в разъездах. И никто не знает заранее, какой будет сегодня фильм: афиша появляется только перед началом сеанса.

Неизвестно, по каким причинам в клубе совершенно не ведётся массовая работа. А клуб должен бы явиться центром воспитательной работы нашего посёлка. Нужно только умело его использовать партийной и комсомольской организациям».

1958 год

Начальная школа

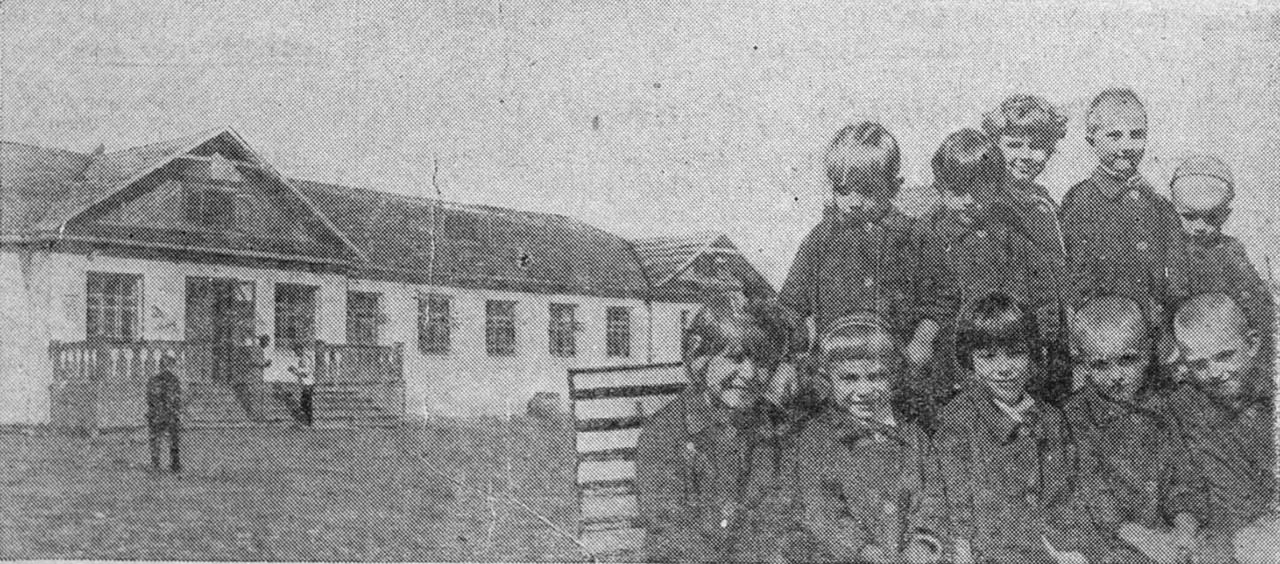

К 1 сентября начальная школа в посёлке Туманном была готова к приёму детей. Был произведён необходимый текущий ремонт, приобретены недостающие парты. В августе в посёлке побывала передвижная книголавка. Дети смогли купить учебники, тетради, линейки.

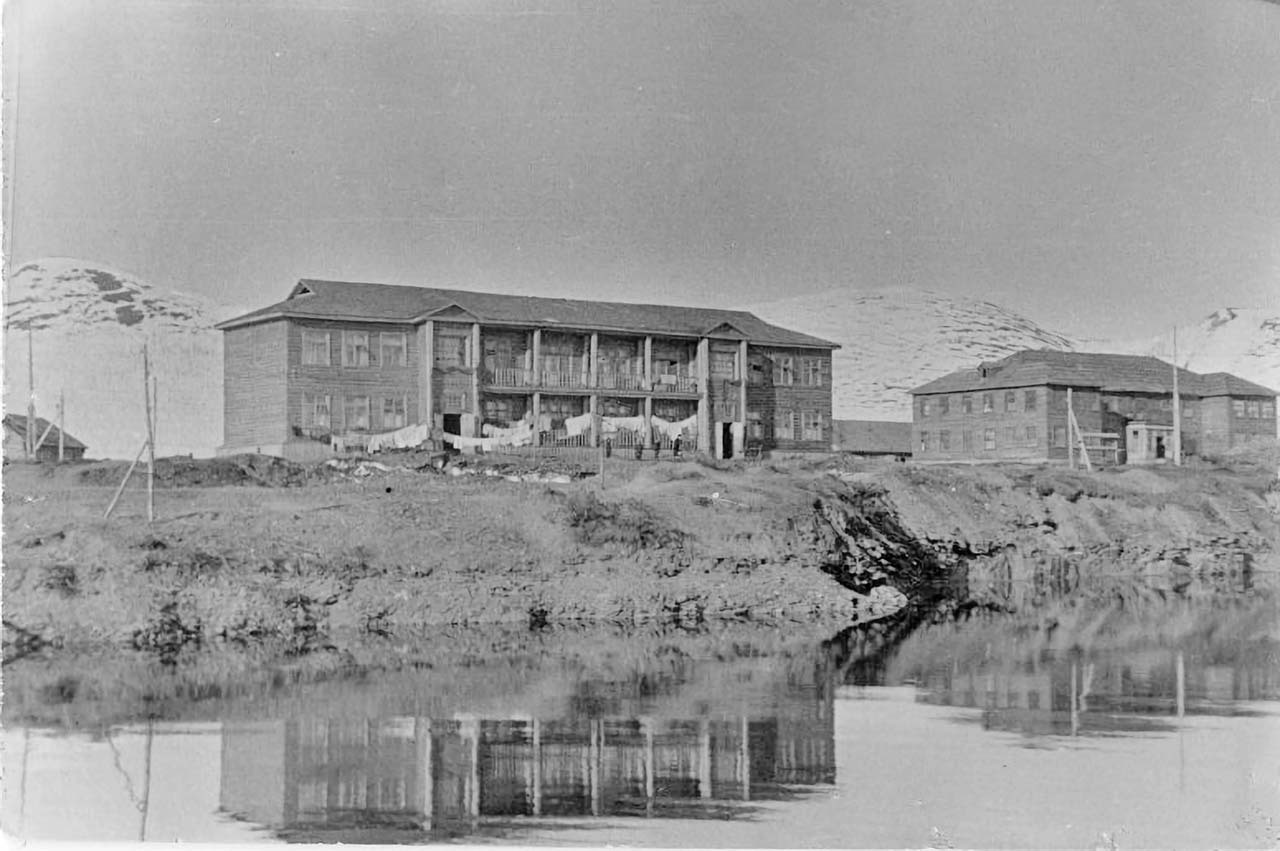

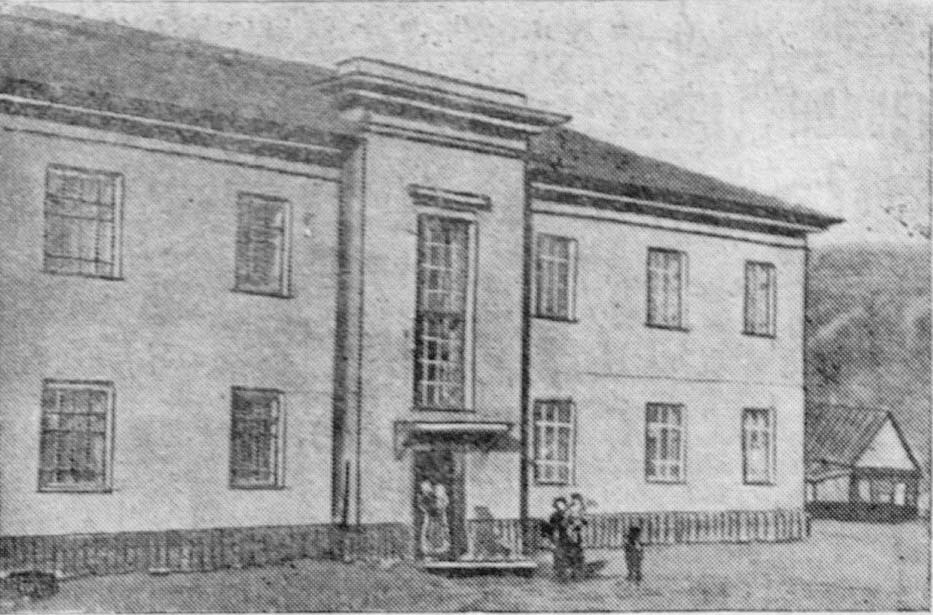

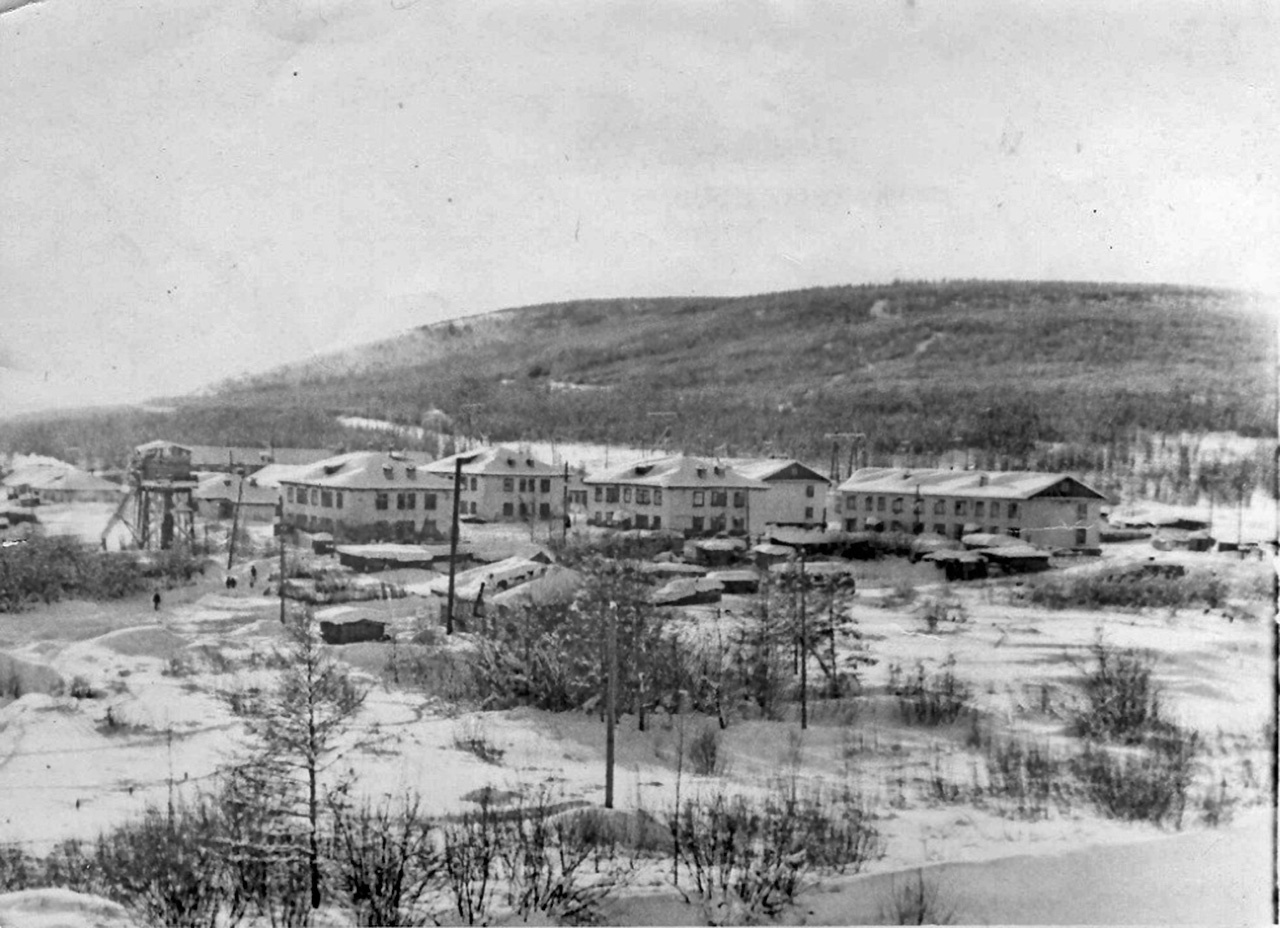

1959 год

Стоит упомянуть, что до 1959 года Туманный был одноэтажным, жилищный фонд посёлка состояли из одноэтажных деревянных домов барачного типа и индивидуальной постройки. Но уже в конце 1959 года началось возведение двух восьмиквартирных двухэтажных домов с водяным отоплением и канализацией. Первый дом должен был построен и сдан в эксплуатацию в первом квартале 1960 года.

50-е годы

В 50-е годы Туманный состоял из двух улиц. В посёлке насчитывалось около 20 одноэтажных деревянных жилых домов. Работали столовая, клуб, магазин, начальная школа, здравпункт, баня.

О своей жизни и работе в посёлке Туманный рассказывает Николай Сухарев.

Мне посчастливилось хоть и немного пожить в посёлке Туманный прииска им. Максима Горького.

По окончании Магаданского горно-геологического техникума в июле 1956 года я по распределению прибыл в Северное ГПУ. Отделом кадров ГПУ был направлен в распоряжение прииска им. М Горького.

По прибытии на прииск был принят начальником прииска Михаилом Александровичем Новиковым и главным инженером Куциным Самуилом Рафаиловичем, по распоряжению которых меня направили на работу для начала рабочим промприбора на участок №3 «Туманный». Начальник участка поселил меня в комнату, где проживал механик участка Александр Рыбалкин.

С жильём на участке было туго. На территории участка располагался лагерь з/к, остатки которых после проходившей амнистии значительно сократились. Оставшиеся сидельцы занимались строительством общежития на 20 человек, о котором указано в очерке, и столовой.

К этому времени ожидалось пополнение молодых рабочих кадров комсомольского призыва. Население посёлка составляло человек 130-159, жили в бараках, частных домиках на 2-3 хозяина.

Промприбор, за которым меня закрепили, располагался в 4-5 км от посёлка, промывали шахтные пески. Автомобилей не было, на объекты работ ходили пешком. В то время участок занимался добычей и промывкой подземных песков, драги там ещё не было. Металлических приборов ещё не было — загрузочный бункер, эстакада транспортёра, остов под скруббером были деревянные, даже ролики на транспортёре были деревянные. Бункер обит листовым железом. Гальку от прибора отвозили в вагонетке вручную в плоский отвал. Работа на бункере была очень тяжёлая, это потом стали поставлять бункеры питатели с механическим столом, а тогда подача песков на ленту транспортёра регулировалась ручной «пикой» и секторным затвором вручную. Обслуживало прибор в смену звено 6-7 человек. Кстати, на промприборе работал в смене с будущим отцом Надежды Свиногоновой, которая поделилась своими воспоминаниями в этом очерке. Он тоже только приехал на прииск после демобилизации из армии.

Молодёжи было мало, только в августе прибыло пополнение молодых ребят 8-10 человек из Хабаровска, Благовещенска по окончании ремесленных училищ, которые работали в основном слесарями по обслуживанию бульдозеров и в мехцехе.

По окончании промсезона приступили к зарезке шахт на объекте «Болотный», в 6-7 км от посёлка. Из-за отсутствия автомобильного транспорта и дороги на объект ходили пешком. Идя на смену, каждый рабочий брал в кузнице 1-2 перфораторных бура и другой шанцевый инструмент и нёс на объект работ. Только взрывчатку и пыжи доставляли на санях на лошадке. До проходки наклонных стволов занимались строительством тепляков, компрессорной, кузницей. Я работал машинистом компрессора, проходчиком, забойщиком, набирался опыта горняцкой профессии.

В сентябре к Рыбалко приехала жена, я переселился жить в комнатку горного мастера Виктора Павлова, молодого специалиста, приехавшего на работу после окончания Орджоникидзевского горно-металлургического института. Комнатушка была совсем маленькая 3х2 м, две кровати между ними тумбочка и электрическая самодельная плита для обогрева и приготовления пищи. Рабочая смена с переходом длилась 11-12 часов.

В конце октября бригада з/к закончила строительство общежития, запустили электрическую котельную в общежитии. Приехала комиссия прииска, приняли в эксплуатацию и с 1 ноября вся молодёжь заселилась в новом общежитии. К этому времени на Туманный приехали ещё два моих однокурсника, М. Полянский и В. Караульный, которые тоже первоначально, набираясь опыта, работали забойщиками на проходке стволов шахт.

Радость от нового жилья длилась недолго. 5 ноября в нашем новом общежитии случилась авария, вышел из строя электрокотёл отопления. На улице уже под -40 градусов и ниже, и больше никаких средств отопления. В посёлке собрали у кого можно электические плитки, чтобы хоть как-то поддерживать плюсовую температуру в комнатах и не разморозить регистры отопления. Мы в свою комнату установили самодельный электрический «козёл», который строители использовали для сушки комнат при штукатурных работах. Запитали его от рубильника снаружи здания. Все ноябрьские праздники мы согревались этим «козлом» и горячительными напитками 96 градусов. Спали не раздеваясь, в верхней одежде, в валенках, в шапке на голове. Только 9 или 10 ноября исправили электрокотёл, к этому времени регистры в некоторых комнатах заморозили, пришлось отогревать паяльными лампами, кое-где заменили.

В конце декабря меня перевели на прииск горным мастером в геолого-разведочный участок на проходку шурфов. Осуществляли подготовку запасов месторождения по р. Ат-Урях, для отработки будущей драгой. Так закончилась моя жизнь на посёлке Туманный.

1963 год

К 1963 году Туманный стал участком № 3 прииска им. М. Горького.

За период с 1961 по 1963 года было много сделано для развития посёлка и улучшения жилищно-бытовых условий горняков. Капитально отремонтировали клуб, начальную школу, почту. Ко многим домам было подведено центральное отопление. В начале 1963 года сдана в эксплуатацию новая баня. В феврале 1963 года заканчивалось строительство нового магазина.

70-е годы

О жизни посёлка Туманный в 70-е годы рассказала жительница посёлка Надежда Свиногонова (Гуменная).

Посёлок Туманный.

Хотя наш посёлок был небольшой, в нём, как и во многих других посёлках Колымы, было всё, что нужно для нормальной жизни — детский сад, школы, баня, отделение связи, общежитие, амбулаторный пункт и, конечно же — свой клуб.

На моей памяти в посёлке сперва была одна начальная школа. В ней было три комнаты — класс, пионерская комната и, кажется, раздевалка.

К тому времени, когда я пошла в 1 класс, напротив старой школы построили новую. Она была выше и просторней. Вот там я и начала свою школьную жизнь.

В каждой школе, из-за маленького количества детей, училось по два класса (в моё время). В одной школе учились 1 и 3, а в другой 2 и 4 классы. В старой школе преподавала Зинаида Никитична Никифорова, потом она уехала, преподавала Галина Петровна Вензель и другие… В новой школе учили детей Валентина Андреевна (к сожалению, фамилию не помню), после её сменила Солодовникова.

Летом, во время каникул, на базе школ работали детские площадки. Там дети играли, питались (водили в столовую), спали днём и конечно экскурсия, как всегда на драгу. Бывало, несколько часов собирали голубику и передавали ягоды в столовую и нам с неё пекли пирожки.

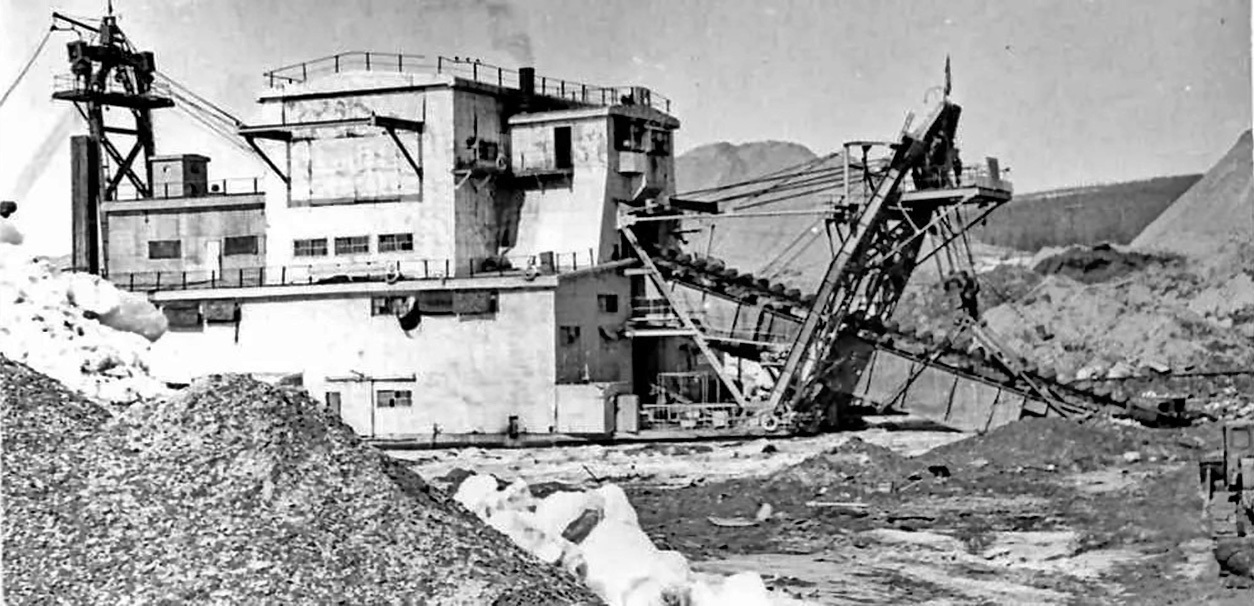

Драга № 184.

После 4 класса мы уже учились в школе посёлка Горький, это за 20 километров от Туманного. Каждый день мы ездили в школу на автобусе, следующим по маршруту Туманный — Ягодное. Автобус приезжал в Туманный в 8 утра, забирал нас от конторы, и в полдевятого мы были уже в школе. Возвращались обратно в полтретьего, он забирал нас из Горького и отвозил домой.

Ещё один автобус, следующий маршрутом из Таскана в Ягодное, отправлялся в 9 утра от клуба и назад возвращался в Туманный не то в восемь, не то в девять вечера. Этот автобус также ходил каждый день.

Детский садик в посёлке Туманный построили где-то в 1975–1976 годах.

Баня в Туманном была хорошая, с парилкой. Работала она по субботам, а летом до 11 часов вечера, чтобы приезжающие с работы успели помыться. Население посёлка мылось по часам: сперва мылись мужчины, потом женщины, вечером опять мужчины.

Наш клуб был за речкой. В нём была библиотека, мой папа очень много читал и часто там брал книги. Кино в клубе показывали каждый день новое, афиша висела около клуба и на конторе. Сеансы были на 17 часов и зимой, кажется в 20 часов, а летом, не то на 20-30 или в 21 час, уже не помню. Летом после сеанса были танцы, играл магнитофон. В воскресенье крутили на 15 часов мультфильмы и билеты были — 5 копеек для детей, а так билет стоил на 17 часов и вечерний сеанс по 20 копеек.

В посёлке была и конбаза, позже она была закрыта. Располагалась она на Разведке, где был и старый медпункт. На конбазе было несколько коров и несколько лошадей, на которых зимой развозили дрова на повозках. Помню, как мама ходила туда для меня за молоком. Потом конбазу закрыли, коров не стало, а из коней остался один Фунтик, который летом со связанными ногами пасся по всему посёлку. После закрытия конбазы, в посёлок каждый день стали привозить с Эльгена свежее молоко и сметану.

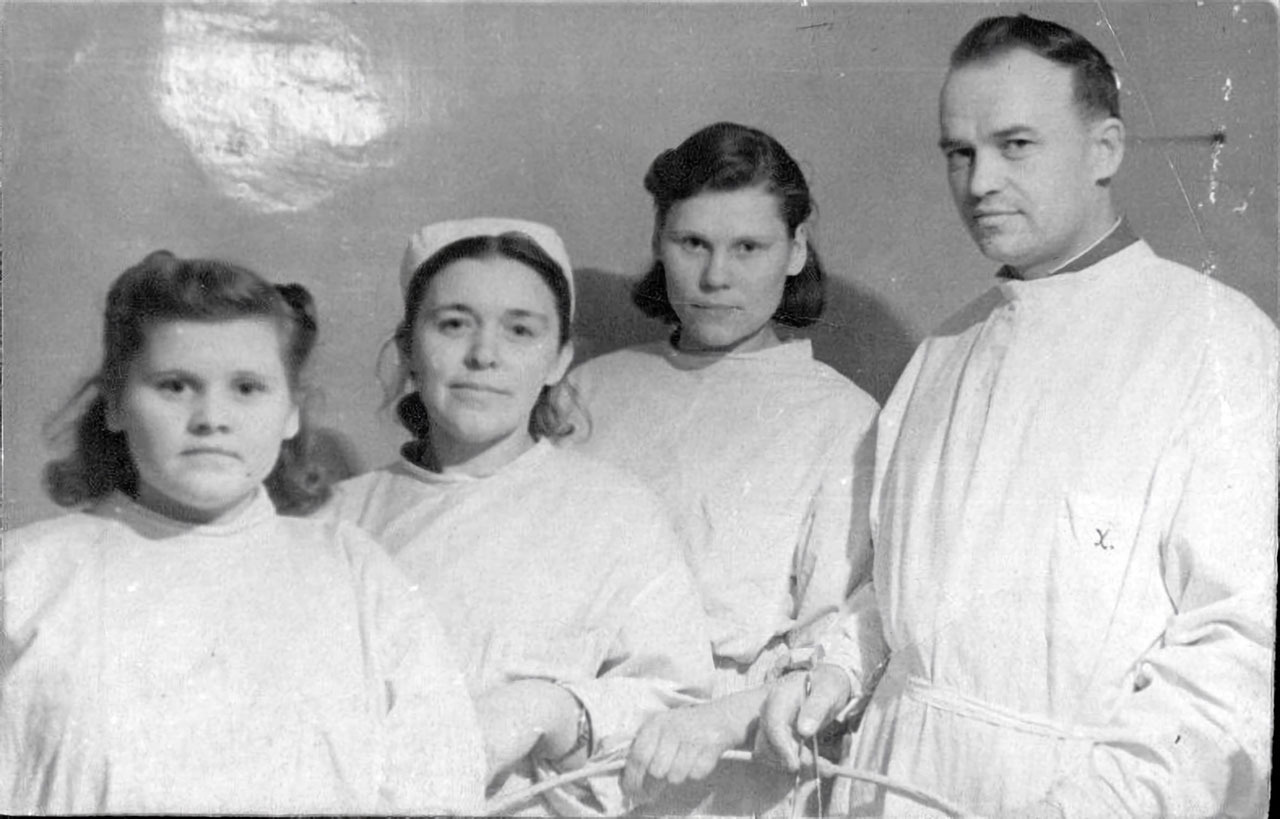

В посёлковом медпункте работала Тамара Борисовна Вчерашняя, позже она с семьёй уехала из Туманного и её сменила Тамара Петровна Зайцева, потом была Галина Кравец.

В Туманном работал магазин смешанных товаров, где продавали как продукты, так и промтовары и даже золотые изделия. Я помню, когда у папы часы сломались, мама пошла и купила ему золотые, и он в них ходил на работу.

Снабжение продуктами в Туманном было хорошее, в продаже были и крупные яблоки по 1,20 (кажется, корейские), летом по 3 рубля (материковские). Однако позже, снабжение посёлка продуктами ухудшилось (примерно 1977 год), так я родителям покупала сало и пересылала в Туманный.

Жители посёлка, кто хотел, делали себе огороды. Наш огород был расположен прямо напротив дома и папа сделал теплицу. С весны он начинал её отапливать, и в теплице росли огурцы и помидоры.

Кто хотел, строили у домов утеплённые сараи и держали в них кроликов, куриц и даже свиней. У нас тоже были и куры и свиньи. Потом, чтобы не портить архитектуры, этот сарайчик разобрали и больше такого хозяйства у нас не было.

Как жили? Наверно, это тогда и был у нас коммунизм на посёлке. Входные двери закрывались на замок, а ключ оставался в замке, только переворачивался и прятался под обивку дверей. И никто никогда не боялся незваных гостей и не было желающих позариться на чужое. Хочу ещё сказать о том, что когда случалась у кого на посёлке беда, люди все скидывались деньгами и помогали чем могли.

Дорожный участок. Посёлок Туманный.

В посёлке был дорожный участок, который занимался обслуживанием трассы. Большая часть населения посёлка трудилось на золотодобыче. Золото добывали при помощи промприборов, подача песков велась бульдозерами и у посёлка промывала золото драга.

Зимой, когда промсезон заканчивался, рабочие ремонтировали технику в больших боксах, напротив конторы, строили дома и другие объекты. При мне дома были и строились только деревянные. Сперва возводилось здание, потом женщины конопатили швы и щели стекловатой, обивали дранкой, штукатурили и белили и снаружи, и внутри. Снаружи, чтобы было теплее, делали завалинки и засыпали их шлаком.

Капитализма не пережил

Переход с плановой на рыночную экономику во время так называемой «перестройки», развал государственной добычи золота и Северовостокзолота, закрытие ГОКов и приисков — всё это в полной мере коснулось всех горняцких посёлков.

Посёлок Туманный. Вид с трассы.

Не стал исключением и посёлок Туманный, последнее пике, из которого выйти ему было не суждено, началось с началом шоковой терапии небезызвестного Гайдара и его команды в России.

1994 год

В 1994 году в посёлке был закрыт детский сад.

1995 год

В 1995 году в Туманном проживало 250–300 человек. Из производственных и общественных структур в посёлке располагались котельная, бокс для ремонта горной техники, столовая, клуб, начальная школа, магазин, отделение связи.

Карьер имел мощную импортную и отечественную технику: четыре тяжёлых бульдозера, три экскаватора, два буровых станка, пять БелАЗов.

В связи с тем, что будущее посёлка стало неопределённым, строительство жилищных и производственных объектов было прекращено. Население начало покидать посёлок.

В Туманном работало немало специалистов из соседних посёлков: им. М. Горького, Верхнего Ат-Уряха, Ягодного.

2004 год

Официально посёлок Туманный прекратил своё существование в 2004 году. Сперва в ноябре 2004 года было принято решение Ягоднинского районного Собрания № 126 «Об упразднении части населённых пунктов Ягоднинского района и исключении их из учётных данных административно-территориального устройства Магаданской области», где в перечне исключаемых посёлков был Туманный. Последняя точка в истории Туманного была поставлена постановлением № 1035 Магаданской областной Думы в декабре 2004 года, где говорилось об исключении из учётных данных административно-территориального устройства Магаданской области посёлка Туманного.

В качестве эпилога

Как говорилось выше, посёлок Туманный постигла участь многих посёлков Колымы — он был закрыт и население расселено. Ко всему оказалось, что сам посёлок был построен на участке с высоким содержанием золота в породе. В результате район, где находился посёлок, был перемыто старателями и сейчас на его месте — отвалы породы.

В статье были использованы материалы газет «Красный горняк», «Советская Колыма», «Магаданская правда», документы из архивов МОКМ и ГАМО, статьи Ивана Паникарова.

Низкий поклон за обстоятельный рассказ о посёлке Туманный Надежде Свиногоновой (Гуменной), Николаю Сухареву и группе «Туманный-Горький» в социальной сети «Одноклассники».

Моя признательность за помощь в работе коллективам Государственного архива Магаданской области и Магаданской областной универсальной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.